Contents

◎Recommended Albums

Toumani Diabate 『Kaira』, Gavin Bryars 『Jesus' Blood Never Failed Me Yet』, Cassandra Wilson 『New Moon Daughter』, Buena Vista Social Club 『Buena Vista Social Club』, Salif Keita 『Moffou』, Orchestra Baobab 『Specialist In All Styles』, Madeleine Peyroux 『Careless Love』, Derek Trucks Band 『Songlines』, Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen 『Mo Hippa』, Matthew Halsall 『An Ever Changing View』

◎PB’s Sound Impression

SHeLTeR……JBL DD55000 + UT-405, Accuphase P-550, Pioneer CDJ-200

構成◎山本 昇

Introduction

今日は東京都南西部の都市、八王子にある“SHeLTeR”(シェルター)にやってきました。今年で35周年を迎えたこのクラブのサウンド・システムを聴きながら、この35年に出会った思い出深いアルバム10枚をご紹介します。

実はここに来る前、僕は新潟の燕三条にいました。前日に、鎚起(ついき)銅器という伝統工芸品を7代前から作っているという金属加工の老舗企業“玉川堂”を訪れていました。今年の初めに、NHK「Japanology Plus」で、この会社で働くカナダ人を取材したんですが、それがご縁で、「うちでDJイベントをしませんか」と誘ってくれたんです(笑)。それはいいけど、どこでやるのかと思ったら、普段は職人たちが金槌でコンコンと銅を叩いている作業所でした(笑)。畳の部屋ですが、それなりに広くて50人くらいが聴きにきてくれました。なぜか、近くの会社から借りてきたというミラー・ボールもぶら下げて(笑)。玉川堂と同じく三条市にあるオーディオ・ブランド“Hasehiro Audio”が手作りのバックロードホーン・スピーカーを持ってきてくれました。

内容は、僕が昔出した書籍『魂(ソウル)のゆくえ』に沿ったものでというリクエストだったので、昨日は60年代半ばくらいまでの流れを掻い摘まんでDJしました。タイトルには「Vol.1」と表記されていたから、何回かのシリーズでやることになりそうです。お客さんはとてもおとなしく聴いてくれていましたが、みんな楽しんでくれたようだったのでほっとしました(笑)。おそらく来年も邪魔します。燕三条の皆さん、またお会いしましょう。

燕市の伝統工芸品“鎚起銅器”を作る「玉川堂」で開催されたDJイベント「魂(ソウル)のゆくえvol.1」。“鍛金場”と呼ばれる作業場が会場に[写真提供:玉川堂]

Recommended Albums

いまだにどう演奏しているのか分からないコラの名演

トゥマニ・ジャバテ /

Toumani Diabate

『Kaira』(1988年)

1974年に僕が日本にやってきて50年が経ちました。この半世紀にいろんな音楽に出会い、心を揺さぶられてきました。今日は、ここ八王子SHeLTeRの35年を記念して、この35年間で僕が個人的に大きな出会いだったと感じる10作品を選んでみました。最初はトゥマニ・ジャバテの初のソロ・アルバム『Kaira』です。これが出たのは厳密には1988年だから36年前になりますが、日本で発売されたのは1989年でした。彼はつい先日、58歳で亡くなりましたが、『Kaira』が録音された1987年はまだ22歳でした。

西アフリカのマリのリュート型撥弦楽器“コラ”奏者であるトゥマニ。彼のお父さん、シディキ・ジャバテはこの伝統的な民族楽器の歴史的な名手とされる人物でした。それまで歌の伴奏が主だったコラをソロ楽器として確立し、歌のないコラのレコードを初めて作ったのもシディキでした。お父さんもお祖父さんもコラ奏者として代々引き継いできたグリオと呼ばれる家系で育ったトゥマニですが、意外にもコラに関してお父さんからは全く手ほどきを受けておらず、完全に独学でマスターしたということです。トゥマニが生まれたのは1965年。8歳くらいから、お父さんやお祖父さんの音楽を日常的に聴いて、それを真似しながらコラの演奏を始めたそうですが、同時に、ジミ・ヘンドリックスを聴いたりする若者でもあったわけで、音楽的な感性はお父さんより前の世代とは違うはず。伝統的なレパートリーも、どこか開かれた感覚を持って演ってきた人です。

1987年頃のこと、トゥマニはマリの女性歌手の伴奏でツアーに出て、ロンドンに来ていました。半年ほどロンドンに残っていた彼は、民族音楽学者でプロデューサーのルーシー・ドゥランに出会います。彼女がトゥマニを後押しして、ジョー・ボイドのレーベルHannibal Records(ハニバル・レコーズ)でレコーディングの機会を作りました。それがこの『Kaira』というアルバムなのですが、トゥマニはこれを全て半日で録り終えたそうです。彼にしてみれば、レコーディングのために練習するまでもない、よく知っている伝統的な曲ばかり。でも、この演奏は静かだけど、よく聴くとすさまじいんです。コラはハープにも似た楽器で、最初はあまり気付かないかもしれないけれど、まるで3人で演奏しているように聞こえるんですよ。メロディ・ライン、ベイス、即興の各パートは、オーヴァーダビングではなく一発での録音。全ては彼が同時に弾いたものなんです。そう言われて聴けば、このすごさが分かるのではないでしょうか。

このアルバムが出る前に、僕はコラという楽器を少し聴いたことがあります。NHK-FM「ウィークエンドサンシャイン」でトゥマニの追悼特集をしたとき、リスナーからのメイルで思い出しました。かつてハービー・ハンコックが「Rockit」のヒットで話題になった後、セッション・ミュージシャンの中にガンビアのコラ奏者、フォディ・ムサ・スソ(Foday Musa Suso)がいたんですが、そのアルバム『Sound-System』は僕も持っていました。つまり『Kaira』より数年前に、確かにコラを聴いてはいましたが、とにかく『Kaira』は、僕にとって度肝を抜かれたレコードでした。35年というよりも、僕の音楽人生の中でも最も衝撃を受けたアルバムの一つです。

ではここで、本作から「Jarabi」を聴いてみましょう。僕はこの曲を35年間聴き続けていますが、いまだに「え!?」っと(笑)、一人でどうやって演奏するんだろうと思ってしまいます。コラの名手はほかにもいろいろいますけど、このアルバムは衝撃的な出会いでした。日本でアルバムが出た年に世田谷美術館で彼のコンサートがあり、観に行きました。間近で聴いても「ん?」と目を疑うくらい(笑)、すごいものがありましたね。

トム・ウェイツも参加した

テープ・ループの名作

ギャヴィン・ブライアーズ /

Gavin Bryars

『Jesus' Blood Never Failed Me Yet』(1993年)

次は全く違うタイプのミュージシャン、ギャヴィン・ブライアーズです。イギリスの作曲家である彼の音楽をミニマルと言う人もいれば、実験音楽と言う人もいるでしょう。このアルバムを僕がどうして聴くことになったのか。いま考えるとパーソネルにトム・ウェイツの名前があるから、好奇心で手を伸ばしたのかもしれません。『Jesus' Blood Never Failed Me Yet』(邦題:イエスの血は決して私を見捨てたことはない)は、元々はブライアーズが1971年に作った作品の再録音です。ブライアーズは1975年にブライアン・イーノが持っていたレーベルObscure Records(オブスキュア・レコーズ)から、『The Sinking Of The Titanic』(邦題:タイタニック号の沈没)というアルバムを発表していますが、これはそれより前の作品ということになります。

ブライアーズがこの作品を作ったとき、彼の友達がロンドンの下町でホームレスの人たちの映像を撮っていました。このドキュメンタリーの録音をブライアーズが手伝ったのですが、その際に聴いたのは、路上で生活しているお爺さんの酔っ払ったような歌声でした。一種の賛美歌のようなものですが、ブライアーズはこれに興味を持ってテープ・ループにしたんです。それを再生しながら、最初は弦楽四重奏を付け、だんだん編成が大きくなる構成に。1時間に及ぶ『Jesus' Blood Never Failed Me Yet』で聴けるこの浮浪者のお爺さんの歌はとても素朴なものですが、聴き続けていくうちに感動がこみ上げてくるんです。

この作品は6つのトラックに分かれていて、冒頭の「Tramp With Orchestra I」は例のお爺さんのループから始まりますが、収録したのが工事現場のようなところだったようで、周りのアンビエントな音も聞こえてきます。そこに弦楽四重奏がゆっくりと入ってきて、「Tramp With Orchestra IV 」ではフル・オーケストラになります。そして5トラック目の「Tramp And Tom Waits With Full Orchestra」でいよいよトム・ウェイツが登場。ループに合わせて朗々と歌い上げています。バックの演奏は徐々に減って、最後はトム・ウェイツを中心としたミックスになっていきます。

このアルバムは本当によく聴きました。いろんな人にプレゼントしたいと思ったけど、当時、このCDを置いているお店があまりなくて。結局、秋葉原の石丸電気レコードセンターに行ったら在庫がたくさんあって、10枚くらい買いました(笑)。

ジャズが持ついろんな可能性を示したアルバム

カサンドラ・ウィルスン /

Cassandra Wilson

『New Moon Daughter』(1996年)

ちょっと小難しいイメージがあったカサンドラ・ウィルスンが1996年に発表した『New Moon Daughter』も、ものすごく衝撃を受けたレコードでした。彼女は一つ前の『Blue Light 'Til Dawn』(1993年)からブルー・ノートに移籍しています。このアルバムが面白かったのは、音数がすごく少ないということ。また、ジャズ・ヴォーカルと言えばピアノ・トリオが典型的な編成だけど、どちらのアルバムも、ピアニストが参加していません。ギター、ドラムズ/パーカッション、ベイスに、曲によってヴァイオリンやアコーディオン、ハモンド・オルガンなどか加わります。ギターの使い方も変わっていて、すごく個性的。ほかでは聴けないような音作りになっています。

『New Moon Daughter』も基本的には同じ路線で、プロデューサーは同じくクレイグ・ストリートが務めています。取り上げている曲もかなり変わっていて、『Blue Light 'Til Dawn』ではロバート・ジョンスンの「Come on in My Kitchen」「Hellhound on My Trail」、ヴァン・モリスンの「Tupelo Honey」、ジョーニ・ミチェルの「Black Crow」と、ジャズ・シンガーのレパートリーとしては意外な選曲となっていましたが、この『New Moon Daughter』も、1曲目はビリー・ホリデイの「Strange Fruit」ですが、U2の「Love Is Blindness」(邦題:恋は盲目)やニール・ヤングの「Harvest Moon」などもカヴァーしています。

今日聴きたいのは「I'm So Lonesome I Could Cry」で、これはハンク・ウィリアムズの曲なんです。僕は若い頃からカントリー・ミュージックに興味がなかったし、ハンク・ウィリアムズの鼻にかかったような歌い方も苦手でほとんど聴いていませんでした。彼のことをソングライターとして高く評価する人がいっぱいいるのも知っていて、「へぇー」とか思いながら(笑)。でも、『New Moon Daughter』を聴いて僕の印象も一変しました。「I'm So Lonesome I Could Cry」を初めて耳にしたとき、誰の曲かは知らずに「素晴らしい歌だな」と思ってクレジットを見て「え!」とビックリ。このカヴァーをきっかけに、当時45歳にしてハンク・ウィリアムズを聴くようになりました(笑)。

カサンドラ・ウィルスンは、声域が特に広いわけではないけれど、メロディの崩し方、低い声が特徴的です。ジャズ・シンガーと言うよりも、ソウル・シンガーに近いようなところもあります。そんな彼女の『New Moon Daughter』は、僕にとっていろんな概念をひっくり返したレコードでした。ジャズと言われる音楽が想像以上に複雑で、いろんな可能性を持っていると感じさせてくれた作品です。ちなみにプロデューサーのクレイグ・ストリートは、カサンドラと同じアパートに住んでいたことが縁で、彼女のアルバムを手掛けることになったそうで、お互いラッキーな出会いだったと思います。

ブルー・ノートも90年代に入ってイメージが変わり始めました。今年も開催した僕の音楽映画祭「Peter Barakan's Music Film Festival」で『BLUE NOTE ハート・オブ・モダン・ジャズ』を上映しています。レーベルの創設者、アルフレッド・ライアンとフランシス・ウルフのドキュメンタリーですが、この映画が作られたのは1997年だから、『New Moon Daughter』の翌年のことです。往年のブルー・ノートを代表するハービー・ハンコックやジャッキー・マクリーンといった人たちの話が多いのですが、一部には契約したばかりの大西順子やカサンドラ・ウィルスンも登場します。その約5年後にはノーラ・ジョーンズが出てくるなど、ブルー・ノートのイメージはさらに変わっていくわけですね。

小さなレーベルが巻き起こした

キューバ音楽の旋風

ブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブ /

Buena Vista Social Club

『Buena Vista Social Club』(1997年)

『New Moon Daughter』の翌年、1997年に発売された作品です。10年ほど前に“ワールド・ミュージック”という音楽ジャンルが突然に登場し、しばらく盛り上がったものの、下火になりつつあるタイミングだったと思います。World Circuit Records(ワールド・サーキット・レコーズ)というイギリスの小さなレーベルが西アフリカやカリブ海の音楽……基本的にキューバとセネガルやマリあたりのレコードを積極的に作っていました。

この作品はそもそも、マリのミュージシャンをキューバに連れて行き、現地のミュージシャンと一緒にレコーディングする予定でした。プロデューサーに指名されたライ・クーダーは、アメリカの経済制裁を無視してキューバに赴きます。しかし、アフリカから来るはずのミュージシャンがヴィザの手違いで来られなくなったというのがこのアルバムを巡る有名な顛末ですが、要は代わりのミュージシャンをどうしようかということです。ライ・クーダーが自分の好きなミュージシャンの名前をキューバ人のコーディネイターに伝えると、「もう高齢で音楽活動はしていないはず」という話だったけど、探してみると見つかるわけです。確かに何年も歌や演奏はしていない人たちが多かったけど、みんなをスタジオに集めてやってみたらすんなりと感覚が戻ってきた。こうして出来上がったのが『Buena Vista Social Club』というアルバムで、1997年に発売されました。

当時、キューバの音楽が注目されていたわけではないし、キューバ人ミュージシャンの彼らも特に有名だったわけでもありません。たぶん、このレコードをすぐに注目した人のほとんどは僕のようなライ・クーダーのファンでしょう。発売当初は、いわゆる「知る人ぞ知る作品」という感じだったと思います。いい音楽だと思って聴いていたら、しばらくしてヴィム・ヴェンダースによる同名のドキュメンタリー映画が公開され、彼らの姿がスクリーンで観られるようになると、あっという間に話題となり、アルバムもワールド・ミュージックとしては考えられないほどの大ヒットになりました。これをきっかけに、ブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブと呼ばれる彼らの存在はもちろん、キューバの音楽も世界中でより有名になり、バンドは日本にも何度か来ています。今日はこのアルバムから「Candela」を聴いてみましょう。本当にいいメンバーが揃っていますね。その後、ほとんどが亡くなっていますが、いまだに大好きなアルバムです。

あの素晴らしい声をアフリカの楽器と共に聴ける幸せ

サリフ・ケイタ /

Salif Keita

『Moffou』(2002年)

アフリカの音楽を聴き始めた頃、1987年にサリフ・ケイタがソロとしてのデビュー・アルバム『Soro』を発表しました。こんな声は聴いたことがないと思うくらい、すさまじい歌唱だと驚いたものです。ただ、バックの演奏、例えばシンセサイザーの使い方があまり好きになれなかったりして、その後のアルバムは持っていましたが、頻繁に聴いていたわけではなかった。アフリカのミュージシャンにしてみれば、この時代に演る音楽なんだからモダンなサウンドにしたいという気持ちはあるでしょう。でも、アフリカの音楽をまだよく知らない僕みたいな人間は、やはりアフリカの楽器で聴きたいなという気持ちがあって、敬遠していたんです。声は素晴らしいのに、今一つ盛り上がれない感覚がずっとあったんですね。そうした中で2002年に出てきた『Moffou』はまさに僕が聴きたかったサウンド! あの素晴らしい声をいつか、好みに合った演奏で聴きたいという念願がやっと適ったと惚れ込んでしまいました。完全にすべてアフリカの楽器で演っているわけではないけれど、サリフ・ケイタの可能性を100%引き出した作品だと思いました。

では1曲目の「Yamore」を聴いてみましょう。ちょっとラテン風味が利いているこの曲は、セザリア・エヴォラとのデュエットで、低い声のほうがセザリアです。彼女は北西アフリカ沖合の島国カボ・ヴェルデ出身の歌手で、この頃はもうお婆さんでしたね。カボ・ヴェルデは元ポルトガル領だから、彼女はポルトガル語で歌っていると思います。サリフ・ケイタはマリだからおそらくバンバラ語かマリンケ語。二人は全然違う言語で歌っていて、いずれにせよ僕らにはどんな内容なのかは分からないけれど、めちゃめちゃ好きな歌なんです。バック・ヴォーカルの女性たちも素晴らしい。ハーモニーはギニアっぽい感じもしますね。とにかくこれは僕の大愛聴盤。皆さんもぜひ聴いてみてください。

八王子“SHeLTeR”のサウンド・システムでこの35年間をアルバムで振り返るバラカンさん

一生忘れないほど素晴らしかった来日公演

オーケストラ・バオバブ /

Orchestra Baobab

『Specialist In All Styles』(2002年)

お次も西アフリカで(笑)、今度はモロにラテンです。セネガルのバンド、オーケストラ・バオバブの『Specialist In All Styles』は前作から15年ほど経った2002年に、先ほどのブエナ・ヴィスタと同じくイギリスのWorld Circuit Recordsから出たアルバムです。70年代、彼らは地元で大変人気を博したバンドでした。“バオバブ”とはナイトクラブの名前で、彼らはそこの箱バンだったんです。政府の要人やセレブリティが夜な夜な遊びに来る店でいつも演奏する人気バンドでした。ただ、80年代になると、ユッスー・ンドゥールという新人が現れて新しいタイプの音楽を突然やり出しました。巻き起こった大改革は、たちまちオーケストラ・バオバブの音楽を古いものにしてしまい、下火になった彼らは1987年に一旦解散しています。その後、ヨーロッパではワールド・ミュージックがブームとなり、オーケストラ・バオバブの再評価も行われ、まだまだ可能性があるだろうということで、15年を経た再結成の後に作ったのがこのアルバム『Specialist In All Styles』です。

中心的なメンバーでギタリストのバルテレミー・アティソはトーゴというナイジェリアの二つ隣りの小さな国の出身で、セネガルの首都ダカールには大学で法律の勉強をするために来ていました。解散後はトーゴに戻り、弁護士として働いていたそうです。再結成が決まると、彼は法律事務所を他人に任せて、ギターを手に再びセネガルに乗り込んで来ました。再結成後もしばらくは盛り上がり、世界的に活動していて、来日も果たしました。このアルバムが出た翌年の2003年に渋谷のクラブ・クアトロで観た彼らのライヴは一生忘れないほど素晴らしいものでした。いわゆるアフロ・キューバンの音楽は、キューバで生まれたスタイルですが、アフリカから奴隷として渡った人たちの文化としてキューバで育まれたものです。それがまた、第二次世界大戦のあとに世界中に拡散する中で、アフリカでも聴かれるようになっていきました。アフロ・キューバンの音楽を当のアフリカの人たちは、初めて聴くのにとても身近に感じたと言われます。オーケストラ・バオバブは、そうしたスタイルをほぼそのまま踏襲しているものの、アフリカンの感性で演奏しているから、これがまたご機嫌で(笑)。個人的にはいわゆるキューバの音楽以上に、このバンドが奏でるキューバン・ミュージックが好きなんです。というわけで、このアルバムもとにかく大愛聴盤です(笑)。

今日は6曲目の「On Verra Ça」を聴いてみましょう。このギター・ソロは例の法律事務所から戻ってきたバルテレミー・アティソが弾いていますが、なかなかいいでしょう? ところでこのアルバム、共同プロデューサーにユッスー・ンドゥールが名を連ねているのはちょっと皮肉な感じがしますが、若い頃に彼も大好きだったに違いありません。

L.A.のレコード店で耳にして以来の愛聴盤

マデリン・ペルー /

Madeleine Peyroux

『Careless Love』(2004年)

シンガー・ソングライターのマデリン・ペルーのことは1996年のデビュー・アルバム『Dreamland』を聴いて好きになりました。でも、次のアルバムが全然出ないから、忘れてしまっていたんですよ。8年後の2004年にようやくこのセカンド・アルバム『Careless Love』が出たときに、「そう言えばこんな人がいたな」と思って聴いてみたら、僕にとっては極めてドンピシャで、死ぬほどよく聴いたアルバムです。発見した経緯をいま思い出しました。WOWOWのグラミー賞番組の仕事でアメリカのL.A.を訪れた際、確かヒア・ミュージックというレコード店に入ったら、壁掛けのCDの試聴機があって、ちょうどマデリン・ペルーのニュー・アルバムもあったから試し聴きしたらもう惚れ込んじゃって、すぐに買いました(笑)。備え付けのヘッドフォーンを使って任意に選曲できる試聴機は初めてだったので、それも感激しました。

プロデューサーはラリー・クライン。ジョーニ・ミチェルの元夫でもあったベイシストで、女性ヴォーカリストのプロデューサーとして、いいアルバムをたくさん作っています。中でもマデリン・ペルーの『Careless Love』は特別に好きなレコードです。参加ミュージシャンの面子も素晴らしい。今日はマデリン・ペルーとジェシ・ハリス、ラリー・クラインが共作した「Don't Wait Too Long」を聴いてみたいと思います。

このアルバムはカヴァーが多く、レナード・コーエンやボブ・ディラン、そしてハンク・ウィリアムズの曲もやっています。タイトル曲の「Careless Love」は100年くらい昔の初期ブルーズの曲です。そんなレパートリーも面白いし、音作りも演奏も、すべてにおいて非の打ちどころのない作品です。ちなみに次のアルバム『Half the Perfect World』(2006年)も実はかなりの愛聴盤です。

素晴らしい声を持つ彼女はギターも上手です。僕はライヴを2回ほど観ましたが、リズム感も良く洒落た演奏ができる人だなと感じました。これまで大手レコード会社からのリリースを続けていた彼女ですが、つい先日発売された最新作『Let's Walk』もいいアルバムでしたが、小さなレーベルからの自社制作となっています。

「ローディになりたい」と思った

唯一のバンド

デレク・トラックス・バンド /

Derek Trucks Band

『Songlines』(2006年)

日本の応援団長? まぁ、一時期はそういう感じもありましたね(笑)。デレク・トラックス・バンド(DTB)を最初に観たのは初来日した2004年の渋谷クラブ・クアトロでした。僕にとってこのライヴは衝撃的で、当時50代にして仕事をすべてなげうって、彼らのローディになろうかと思ったくらい(笑)。そこまでのめり込んだバンドは後にも先にも彼らだけです。何がいいって、それはやはりデレク・トラックスのギターです。僕は元々スライド・ギターが好きだけど、彼が弾くスライド・ギターは誰のものとも違っていて、深みがある。「音に人が出る」とは言いますが、ステージで観ると、彼の演奏には全くエゴがない。もちろん、ギターに主張はあるんだけど、本人は極めて謙虚な感じのミュージシャンです。デレクが青年の頃から何度かインタヴューをしていますが、本当に音楽愛が溢れていると感じます。

この『Songlines』は2006年の発売だから、デレクが27歳のときの作品です。基本的にブルージーな音楽を奏でることが多いデレクのギターのユニークさの一つは、インドのメロディをスライド・ギターで表すこと。その例は4曲目の「Sahib Teri Bandi / Maki Madni」で見て取れます。10分もある曲でリズムが始まるまでのイントロで2分くらいありますが(笑)、ちょっとゆっくり聴いてみましょう。ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンの2つの曲をメドリーにしたカヴァーですが、ギターでこんなメロディを聴いたのは初めて。例のクアトロのライヴでもすでにこの曲を演っていたんですが、突然この演奏が始まって、こっちは鳥肌ものでした(笑)。彼のインド音楽への接近はおそらく、アメリカに音楽学校を持っているミュージシャン、アリ・アクバール・カーンの影響だと思います。この人が得意だったサロードという楽器を、デレクも初期のアルバムで演奏しています。

DTBは、最初は全部インストゥルメンタルでしたが、この『Songlines』からマイク・マティスンというヴォーカリストが加入しました。デレクは後にこのバンドを休止して、奥さんのスーザン・テデスキとテデスキ・トラックス・バンド(TTB)を結成しますが、その際、デレクはマイク・マティスンと、フルートも吹くキーボード奏者コーフィ・バーブリッジの二人を連れて行きました。ただ、コーフィは2019年に心臓発作で亡くなってしまいました。マイクはまだTTBのバック・ヴォーカルを務めています。TTBはどうしてもスーザンがメインになりますが、デレクのギターはDTBの頃のほうがたくさん聴けたから、僕はDTBのほうに懐かしさがあります。もちろん、スーザンのギターも上手で、わりと黒っぽい弾き方ですね。でも、本音を言うと、TTBでもデレクにもっとギターを弾いてもらいたいなぁ。

数年ごとに来日させたいアーティスト

ジョン・クリアリー /

Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen

『Mo Hippa』(2008年)

最後の2枚はLIVE MAGIC!にも関係するアーティストです。ジョン・クリアリーは、僕のこの音楽祭の1回目(2014年)・5回目(2018年)・10回目(2023年)に出演してくれたミュージシャンです。『Mo Hippa』はオーストラリアで録音されたライヴ・アルバムで、これがまた本当に素晴らしい。彼の名はその少し前から知っていましたが、これをきっかけに本格的なファンとなって聴き続け、いまでも数年ごとに来日させたいという気持ちは変わりません。

イギリス人のジョン・クリアリーは現在62歳。ニュー・オーリンズに渡ったのは1980年頃だから、もう45年近くも住み着いていて、完全に地元のミュージシャンとして評価されています。ファッツ・ドミノ、ジェイムズ・ブカー、アラン・トゥーサント、ドクター・ジョンなどニュー・オーリンズの伝説のピアニストたちの多くが亡くなる中、その伝統を受け継いでいるのがジョン・クリアリーだと思います。ニュー・オーリンズの音楽について彼はすごく詳しいし、歴史もよく知っています。レコードがたくさん売れる人ではないから、ライヴばっかりやっています。それも、そんなに大きなところではなく、小さな会場で演ることが多い。地元ニュー・オーリンズはもちろん、アメリカ国内の各地を回り、ヨーロッパにもしょっちゅう行っています。多くのミュージシャンと同じく、ライヴでこそ生きている人なんですね。

では、彼がライヴで必ず演って盛り上げる「When U Get Back」を聴いてみましょう。ジョン・クリアリーは途中でキューバ風のピアノを弾いていますね。彼はキューバの音楽にもすごく興味を持っていて、一時期はキューバに何度も訪れて勉強したそうです。このライヴは16年前のもので、その後、メンバーはいろいろ変わっていますが、ベイシストのコーネル・ウィリアムズはまだ在籍しています。

自分のために作られたかと思うほどしっくりくる作品

マシュー・ハルソール /

Matthew Halsall

『An Ever Changing View』(2023年)

2018年から、いきなり2023年に飛びます。もちろん、その間にも大好きなレコードはいくらでもあるのですが(笑)、今回は選べるのが10枚ということなので……2023年の僕のベスト・アルバムで、Vol.43でもご紹介したマシュー・ハルソールの『An Ever Changing View』をあらためて取り上げます。彼は今年のLIVE MAGIC!にも呼んだから、どうしても最後にこれを入れたかったんです。

マシュー・ハルソールのことは以前から、少しは知っていたんですが、優しいグルーヴのあるこのアルバムを聴いた途端、これはまさに僕のために作られたレコードではないかと思うくらい(笑)、しっくりくる作品でした。彼の音楽はスピリチュアル・ジャズと呼ばれていて、それが何を指すのかを明確に説明するのは難しいところもありますが、彼のバックグラウンドをいろいろと読んでみるとなかなか興味深いことが分かりました。

イングランド北部のマンチェスター出身の彼は10代の頃から普通の学校が面白くないと感じていたらしいんですね。そこで、住んでいた家の近くにあったマハリシのフリー・スクールに通い始めます。この学校では普通の勉強もするんだけど、ヨガと瞑想の時間が毎日あったそうなんです。そして、90年代の後半、つまり彼が10代半ばの頃、マンチェスターのクラブである日、DJがサンプリングねたに使っていたフェアロー・サンダーズの「You've Got To Have Freedom」にドカーンと強い刺激を受けて、いわゆるスピリチュアル・ジャズに興味を持ち、トランペット奏者として演奏するようになったということです。彼はまた、2008年にGondwana Records(ゴンドワナ・レコーズ)というレーベルを興しましたが、自分のアルバムだけではなく、いろんなアーティストの興味深い作品を制作するなど、とても面白い活動をしています。

今日はそんな彼の『An Ever Changing View』から「Calder Shapes」を聴きます。この“コールダー・シェイプス”とは、かつてアメリカで彫刻家として活動したアレクサンダー・コールダーが作った形のことで、ジャケットはそれを表しているのでしょう。アルバム・タイトルは「常に変わり続ける景観」というもの。彼は自然が大好きで、作曲をするときはほかの仕事を全部休んで、数週間どこか自然のいい眺めのある家を借りて行うそうです。

曲作りではディジタルな機材も使用しています。例えば「Calder Shapes」の冒頭のパーカッションも自ら演奏しています。いろんな打楽器をたくさん持っていて、それらで簡単なリズム・パターンをまず作って、それを録音してループにする。曲の基本はそのようにして作っているそうです。今度はそれをバンドのメンバーに聴かせて、詳細な打ち合わせはあまりせず、できるだけみんなの個性を出せるような状況にして録音に臨んでいるということです。メンバーたちはそんな歳じゃないけれど、なぜかふた昔くらい前の、ディジタル以前の雰囲気がある音楽をやっています。メンバーに必ずハープ奏者が入るのも特徴です。これは、スピリチュアル・ジャズと言えばアリス・コルトレインから出発しているものが多いわけですが、彼女もピアノとハープを演奏する人だったから、間接的にはその影響もかなりありそうですね。

この35年で音楽業界に起きたこと

35年前の時点ではまだインタネットも普及しておらず、CDがガンガン売れている時代でした。90年代の終わりには、「ファイル共有サービス」が始まり、こうしたことをきっかけに若い人たちの著作権の捉え方がだいぶ変わりましたね。インタネットに流れる情報はなんでもタダだという概念が社会全体にまで広まり、いまでもそれが尾を引いているようです。新聞をとらず、本も買わず、何でも配信されるものに頼るという世界に変わっています。僕が歳だからか、今日選んだ10枚にはデジタルな感じのレコードが一つもありません。録音はデジタルだとしても、極めて人間臭い音楽ばかりです。でも、いまでは楽器が弾けなくても、コンピューターを駆使することで曲を作れるし、アルバムも作れる。35年前とはまるっきり違う世の中になっています。

さらに、いまやAIで曲を作ることも可能です。今後、音楽がどうなっていくのかは読み切れない……。僕の世代からすると、あまりいいことがないように思うのですが、いまの若い世代は物心を付いた頃からAIが存在しているわけだから、それに対する見方は僕なんかとはまるっきり違うのでしょう。ただ、AIは何らかの形で規制しないことには、本物の音楽が通用しにくくなるのではと心配しています。音楽に携わる人たちみんながそういう意識を持つべきだと思いますね。現時点ですでに、送り手としての中堅どころがだんだん薄くなってきました。テイラー・スウィフトやビヨンセのような超売れっ子がほんの少しいる一方、知る人ぞ知るというようなミュージシャンが圧倒的に多い。こういう状況は、昔はありませんでした。先ほどのマデリン・ペルーのようなちゃんとしたバックグラウンドを持っているアーティストの最新作が、なぜ自主制作なんだろうと思ってしまうんですよ。カサンドラ・ウィルスンが、最近はアルバムを出していないのも気になりますね。

PB’s Sound Impression

東京・八王子の老舗クラブ

“SHeLTeR”の音響システム

「お店のいたるところに、いい音への工夫がある」

PB ここからは、「SHeLTeR」の代表である野嶌義男さん、お店の音響を監修している溝口卓也さん、そしてAcoustic Reviveの石黒謙さんにお話を伺っていきます。お店は今年で35周年ということですね。オープンしたきっかけは?

野嶌 一時期に離れていた八王子に戻ってきて、こういう遊べる場所がないので自分で作ろうと思ったんです。

PB 内装なども最初からこのように?

野嶌 そうです。DJブースのレイアウトなどは変更しましたが、基本的には当初のままです。

PB DJブースも最初からあったのですね。野嶌さんご自身も昔からDJをやっていたそうですね。

野嶌 そうなんです。まぁ、いわゆるDJというよりも、自分の好きな曲を並べてテープを作るような感じで。BPMよりキーで合わせて軽くクロスさせるみたいな感じでかけていました。

PB 自分の感覚で好きな音楽を人に聴かせたいという気持ちでしょうか。

野嶌 そうですね。自分だけじゃなく一緒に楽しもうとか、そういう気持ちもね。いまはDJブースより、バーにいることが多いですけど。

“親方”の登場で始まった音へのこだわり

PB 音響システムに対するこだわりは昔からあったのですか。

野嶌 興味はありましたが、ここまでのめり込むようになったのは音響を監修してくれている溝口がきっかけでした。

PB “親方さん”と呼ばれているとか(笑)。

野嶌 20年ほど前のことですが、ふらっと入ってくるなり、「こんな音で満足してるんですか」と言ったんです。「いきなりやってきて、何を言ってるんだこの人は」と思ったんですが(笑)、話を聞いてみると、「自分に任せてもらえればもっと良く鳴りますから」と。僕はそれを信じちゃったんです。実際、彼が言うとおりに手をかけていくと、確かにどんどん音が変化していくのが分かって面白いんですね。一緒に手を動かして、現在に至っています。

PB 溝口さんはどんな方向でシステムを調整していったんですか。

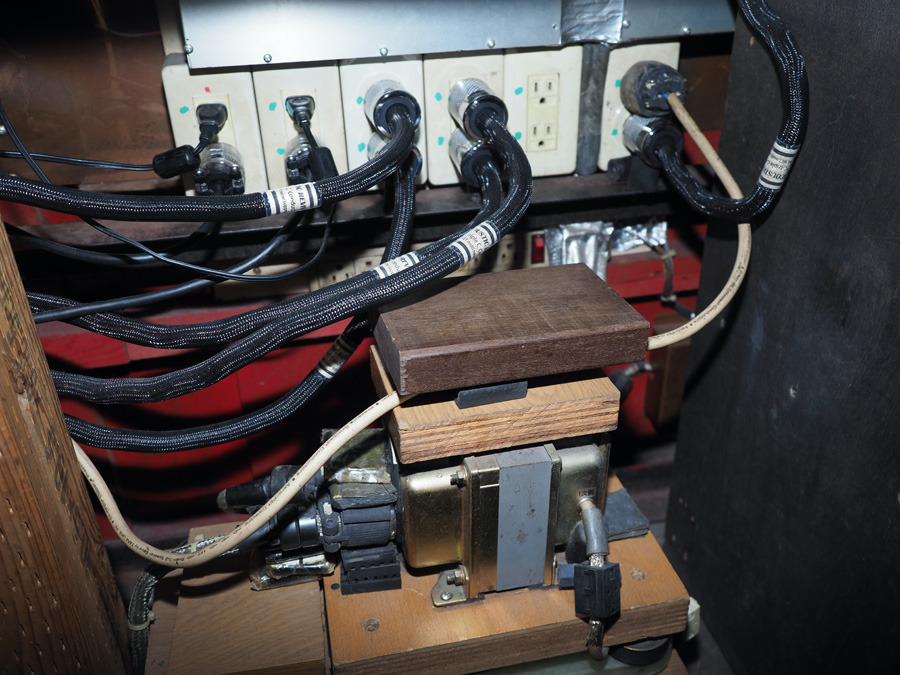

溝口 基本的には、様々な音響機材が設計どおりに動くことを目指しています。そのために、例えば電源周りを工夫したり、スピーカー以外の振動を排除するようにしたり、そういう基本的なことをちゃんとやりましょうということです。

PB なるほど。お店のいたるところに工夫があるようですね。

石黒 それこそ35年分の蓄積でしょう。

PB 音楽ジャンルとしてはどんなイメージですか。

野嶌 どうでしょう、僕はいろんなものをかけるけど……。ただ、週末の深い時間になるとループ系というか、打ち込みの音楽が増えてきますね。

PB お客さんは若い人が多い?

野嶌 いや、いろいろですね。最近は若い子にも来てもらっていますが、多いのは40代から50代でしょうか。

SHeLTeR代表の野嶌義男さん

フロアに鎮座する巨大なJBLスピーカー

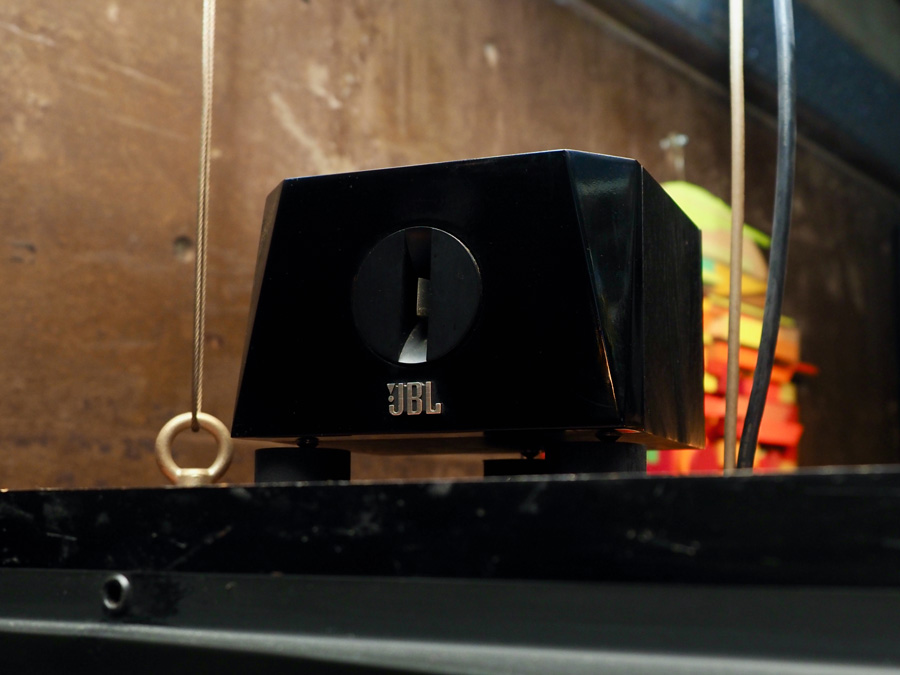

PB では、お店の顔とも言えるこの大きなスピーカーについて教えてください。

野嶌 これは1985年に発売されたJBLのDD55000というモデルです。

溝口 80年代のフラッグシップで、EVEREST(エヴェレスト)とも言われるスピーカーです。義男君がこのデザインをすごく気に入っていて。若い頃から好きだったみたいですね。

野嶌 そうなんですよ。この造形がとても気に入っています。

溝口 どこかアーティスティックな形ですよね。

野嶌 親方には「形だけで選んじゃだめだよ」って言われたけど、買っちゃったんだからしょうがない。どうにかしないと(笑)。

溝口 構造が特殊で、一般的なセオリーが通用しない。このスピーカーには勉強させられましたよ。

野嶌 ユニットが内ぶりになるような角度がついていますからね。どう配置すればいいのかというところから始まって……。

PB いまある場所に落ち着いたわけですね。スピーカーの上に乗っているのは?

野嶌 後付けのスーパー・ツィーターJBL UT-405です。DD55000に、サブウーファーかスーパー・ツィーターを足してみようと思ったときに、やっぱりハイだなと直感したんです。 やってみたら、結果的にローもしっかり出てくるようになりました。成功でしたね。 こうしたSHeLTeRのサウンドを構築する試みは、私と溝口と亡くなった升(靖典)の3人で組んだ“SSSP”というプロジェクトで行ったもので、このスーパー・ツィーターは升が持っていたものなんです。 SSSPは結成して25年以上になります。

アート作品のように設えた拡散体や吸音材

当店自慢の音響を監修する溝口卓也さん

PB 運用していく中で、そのほかに工夫した点はありますか。

野嶌 ループ系のクラブ・ミュージックというか、低域の出力が大きい打ち込みの音だとウーファーが飛んでしまうんですよ。スペック上は大丈夫なはずなんだけど、連続して入るのに弱いらしくて。そこで、ユニットを純正のものから耐入力の高いSR系のものに交換することにしました。ただ、それにはネットワークもいじったりしてチューニングしなければならず、その間は音が出せなくなります。仕方なく、DD55000をもう1ペア買ってきて(笑)、入れ替えを進めていきました。

PB それは大変でしたね。このスピーカーは、お店を象徴するものと言えそうです。

野嶌 フロアに鎮座するメイン・スピーカーはお客様が最初に音に触れるものであり、出音の良さはもちろんですが、デザインもとても大事だと思っています。

PB なるほど。ほかの機材はいかがですか。

野嶌 パワー・アンプはAccuphaseのP-550です。

溝口 コンシューマー向けのアンプで、普通はクラブでは使わないですよね。

PB 吸音材なのでしょうか。よく見ると、アート作品のようなものもがあちらこちらに(笑)。

野嶌 トーテムポールのような(笑)。これは部屋の角に溜まる音などを排除するためにSONEXで設えたものです。

PB ターンテーブルはSL-1200だけど、SMEのトーンアームが付いてますね。そんなところにも音に対するこだわりがうかがえます。

野嶌 いまのSLはトーンアーム周りの部品にプラスチックが使われていると聞いて。それではいい音が出ないと感じたので、どうしても換えたくなっちゃったんです。SMEは繊細な扱いをしなければならないので、一部のDJさんからは不評なんですが(笑)、このトレース力を一度でも経験してしまうと戻れないですよ。ターンテーブル・シートはAcoustic ReviveのRTS-30に換えています。

音質を向上させたAcoustic Reviveのケーブル類

PB そのほか、音にこだわった部分はありますか。

溝口 ラインも電源も、ケーブル類は全部Acoustic Reviveに換えました。それによる音の変化は半端なかったです。機材をどんなに上のクラスに取り替えたとしても、ここまでいかないと思います。たとえて言うなら、軽自動車がベンツになった感じですよ。いや、本当に。ケーブルに対する一般的なイメージでは括れないような変化なんです。もっと広まってほしい製品ですね。

野嶌 朝まで大きな音で聴いても疲れないですから。

PB あー、それは大きな違いですね。

石黒 とにかく導入していただけたことがありがたいですね。前回の“Studio mRX Base2”もそうですが(Vol.46)、入れてもらえればこれだけ音が良くなるということはスタジオなら作品で証明できますし、こちらのようなお店であればお客さんにも体感してもらえます。やっぱり、いい音を広めたいですよね。

溝口 クリエイティヴなことをやっているわりに食わず嫌いな施設もあるようですが、それではつまらないですよ。

野嶌 僕だけではSHeLTeRの音をここまで突き詰めることはできませんでした。石黒さんや溝口をはじめ、いろんな方が携わってくれたおかげで出来上がった音です。ぜひこれを皆さんに聴いていただきたいですね。

Acoustic Reviveの石黒謙さん

当店を象徴する巨大なスピーカーはJBL “PROJECT EVEREST”DD55000

70kHzまでの超高域再生が可能なスーパー・ツィーターJBL UT-405

DD55000のウーファーは、PA用途に適したJBL 2226Hに付け替えている

DD55000を駆動するパワー・アンプは天井に設置されたAccuphase P-550。クラブでの使用は珍しい

ライヴ演奏時に使用されるスピーカーはJBL 4312XP

手前のレコード・プレイヤーはTechnics SL-1200mk3。トーンアームは SME 3009 S2 improvedに換装されている

筐体はBozakだが、中身は大幅にカスタマイズされているというライン・ミキサー

ライン/電源ともにケーブル類はすべてAcoustic Reviveの製品に統一されている

CDプレイヤーはPioneer CDJ-200が2台

この日の催しに向け、カートリッジやトーンアームを調整する野嶌さん

取材後に開催されるDJイベントの準備中

バラカンさんの持ち込みCD。このうち、『New Moon Daughter』と『Buena Vista Social Club』はe-onkyo music提供のハイレゾで試聴した

SHeLTeRスタッフ、Acoustic Reviveの皆さんと

◎Today’s Playlist

①Toumani Diabate / 「Jarabi」〜『Kaira』

②Gavin Bryars / 「Tramp With Orchestra I 」「Tramp And Tom Waits With Full Orchestra」〜『Jesus' Blood Never Failed Me Yet』

③Cassandra Wilson / 「I'm So Lonesome I Could Cry」〜『New Moon Daughter』

④Buena Vista Social Club / 「Candela」〜『Buena Vista Social Club』

⑤Salif Keita / 「Yamore」〜『Moffou』

⑥Orchestra Baobab / 「On Verra Ça」〜『Specialist In All Styles』

⑦ Madeleine Peyroux / 「Don't Wait Too Long」〜『Careless Love』

⑧ Derek Trucks Band / 「Sahib Teri Bandi / Maki Madni」〜『Songlines』

⑨Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen / 「When U Get Back」〜『Mo Hippa』

⑩ Matthew Halsall / 「Calder Shapes」〜『An Ever Changing View』

◎この日の試聴システム

スピーカー:JBL DD55000 + UT-405

パワー・アンプ:Accuphase P-550

CDプレイヤー:Pioneer CDJ-200

SHeLTeR

1989年のオープン以来、こだわり抜いたサウンド・システムを中心に革新的かつ居心地の良さを追求し続けるDJバー。最寄り駅のJRおよび京王線「八王子」より徒歩で約10分

〒192-0071 東京都八王子市八日町1-1 NKビルB1F

Tel.042-625-3213

https://www.at-shelter.com/