Contents

◎Recommended Albums

Stevie Wonder 『Music Of My Mind』, Herbie Hancock 『Head Hunters』, Kraftwerk 『Radio-Activity』, Weather Report 『Black Market』, Hummingbird 『We Can't Go On Meeting Like This』

◎PB’s Sound Impression

Studio mRX Base2……GENELEC 8351BP, RME M32 DA pro, Oppo BDP-105DJP

◎Coming Soon

“Peter Barakan’s LIVE MAGIC! 2024”

構成◎山本 昇

Introduction

心に響いたブータン訪問〜伝統音楽との出会い

今日は東京・蒲田にあるmarimoRECORDS(マリモレコーズ)の新しい音楽拠点“Studio mRX Base2”からお届けします。テーマはなんと「アナログ・シンセサイザー」。このテーマに相応しい、僕にとってはとても懐かしいゲストにも来ていただいています。スタジオのオーナーで音楽家でもある江夏正晃さんもご一緒に、後ほどお話しできるのが楽しみです。

さて、ここではこの夏の旅行についてお話ししましょう。5年ぶりに海外で夏休みが取れそうなので、久しぶりにロンドンに行こうかなと思ったのですが、いまは飛行機がロシアの上空を飛べないから14時間くらいかかるし、しかも円安でチケットも高いから、ちょっとやめておこうと。じゃあどこにしようかと女房と相談していたら、ずいぶん前からブータンに行ってみたいと話していたことを思い出したんです。また、TOKYO FMの番組「Tokyo Midtown presents The Lifestyle MUSEUM」にゲストで出てくれた文化人類学者の辻信一さんから、彼が何回も訪れているというブータンについてのいろんな話を聞いたりして、やっぱり一度行ってみようと決心しました。

これまでアジアもいろんなところに行ったけど、ブータンはその中でも素朴な国。人口は78万人くらい。日本で言うと新潟市と同じくらいです。一般的には国民総幸福量(GNH=Gross National Happiness)を国の目標としていることで知られていますが、「世界でいちばん幸せな国」というのはちょっと勘違いがあるようです。経済の規模が小さくても、GNPよりも国民の幸福を尺度にしようというのが前の国王が打ち出した方針で、だから教育や医療もタダ。数年前に『ブータン 山の教室』という素敵な映画が公開されましたが、チベット国境近くにある標高4,800メートルという僻地の村の学校が舞台であるこの映画を観ても分かるとおり、本当に素朴な国です。

ただ、ブータンはいろんな意味で日本にもよく似ているんです。顔もけっこう似ていて、僕たちのガイドとドライヴァーを務めてくれた二人も、日本人と言われればそうかなと思うくらいでした。表向きは、みんな同じ民族という話になっていますが、あんな小さい国でも、北はチベットに、西と東と南はインドに囲まれています。東のほうはものすごい僻地で、気候も言葉も違うのだそうですね。日程の都合で、僕らは比較的開発されている西部のほうにしか滞在しませんでしたが、それでも面白かったです。

『ブータン 山の教室』のサウンドトラックを作ったのは、ブータンの伝統音楽をやっているジグメ・ドゥッパという人で、今回の旅で会うことができました。目の前で弾き語りもしてくれたんですが、彼が演奏するのは三味線の親戚のようなダニェンとう弦楽器。弦は6本ですが、オクターブ違いの2本がペアになっていて、12弦ギターの半分みたいな感じ。興味深いのは、5弦バンジョーと同じように、ネックの途中から付いている7本目の弦があって、これが共鳴弦になっています。楽器はほかにも手作りの竹笛も何種類かありました。切り込みが入っていて、バグパイプのように聞こえるものもあって、すごく面白かったです。彼は2000年頃に日本に来て、ほぼ全国を回ったこともあるそうです。ぜひもう一度、来日公演をしてほしいなと思いました。

そんなブータンのいちばんの社会問題は、なんとお酒の呑み過ぎなのだとか。焼酎のような「アラ」というお酒を各家庭で勝手に蒸留していいことになっていて、小さな蒸留器をみんな持っているらしい(笑)。匂いは日本の焼酎にそっくりです。でも呑んでみてビックリしたのは、日本酒のようなほんのりとした甘さを感じたことです。ただアルコール度数は焼酎くらいあるから、危ないほど呑みやすい(笑)。その味は家庭ごとに当然違うみたいです。

ブータンの山の中では取れたての松茸を振る舞ってもらったのですが、こんなにあるのかと思うくらいたくさんあって驚きました。蒸し焼きにしてくれましたが、これまたとても美味しかったです。

今回のブータン旅行は1週間の滞在でしたが、すごく楽しかったですね。どこか心に響くものがあり、すでにまた行きたいと思っています。

夫婦で臨む“Tiger’s Nest”(虎の巣)は山の断崖絶壁に建つ寺院

Recommended Albums

ピーター・バラカンが選ぶ

「アナログ・シンセサイザー」アルバム5枚

今日のテーマは「アナログ・シンセサイザー」ということで、ここからは僕が選んだアルバムを聴きながら話を進めていきたいと思います。

そもそも、僕がシンセサイザーという楽器を意識するようになったのはいつ頃か? まぁ、変わった鍵盤楽器ということではビートルズも使っていたメロトロンが先にあって、また、電子楽器ということならテルミンもありました。1960年代半ばにはビーチ・ボイズの「Good Vibrations」、初期ピンク・フロイドの「See Emily Play」とか、「ん? これは何の音かな」というのが出てきました。そうこうしているうちに、ウェンディ(当時はウォルター)・カーロスの『Switched-On Bach』が1968年に発売されます。このアルバムは当時、すごく話題になりました。音的に良かったかどうかは微妙なところだけど、技術的に斬新なものだったから、みんなビックリしたんですね。70年代に入って、僕が普段聴くような音楽でシンセサイザーを意識するようになったのはスティーヴィー・ワンダーでしょうか。シンセサイザーというものを、聴くほうもよく分かっていなかったあの時代、ミュージシャンも試行錯誤していたはずで、そこが面白かったんですよ。今回選んだアルバムは全部その時期、70年代前半から半ばまでのものです。まずは1972年のスティーヴィー・ワンダーからいきましょう。

TONTOとの共演で

シンセサイザーをフィーチャー

スティーヴィー・ワンダー /

Stevie Wonder

『Music Of My Mind』(1972年)

1972年のアルバム『Music Of My Mind』(邦題:『心の詩』)です。イギリスでは当時、深夜のテレビ番組でこの新しいアルバムから「Girl Blue」がいきなりかかったんです。何か万華鏡のような映像がバックに流れていました。当時のスティーヴィーといえば、モータウンでヒット曲を連発していた子供が大きくなったという感じでした。次の『Talking Book』(1972年)はヒット曲も出たけれど、『Music Of My Mind』はシングルもありませんでした。だから、特に注目されていたわけではなかったけれど、「何この音!?」って、すごくビックリしたんです。シンセサイザーという楽器もまだ意識していない時代ですからね。摩訶不思議なサウンドだったんですよ。ほとんどの楽器をスティーヴィー自身が弾いていて、鍵盤はエレクトリック・ピアノやClavinet、ピアノ、そしてMoogのシンセサイザーなどを重ねています。いま聴いてもどうやって作った音なのか、よく分からないところもありますが、その秘密はアルバムの音作りに関わった二人の共同プロデューサーにあるようです。

ジャズのベイシストでイギリス人のマルコム・セシルとその相棒のロバート・マーグレフはTONTO’s Expanding Head Bandという電子音楽のユニットを組み、1971年には『Zero Time』というアルバムも出しています。“TONTO”(The Original New Timbral Orchestra)とは、MoogやOberheim、ARPのアナログ・シンセサイザーや、エンジニアでもある二人が設計した機材からなる巨大なシンセサイザー・システムのことらしいですね。スティーヴィーはどうやら、そんな彼らに興味を持っていた。TONTOのシステムを構えるスタジオは当時、ニュー・ヨークのエレクトリック・レイディでしたが、スティーヴィーはここを訪れて実際に音を聴かせてもらうと一瞬にして魅了され、そのまま3人で週末の間に17曲作り上げたそうです。

『Music Of My Mind』でのシンセサイザーのパートはまだ、さり気ない感じではありますが、それがいいんですよ。ちなみに、「I Love Every Little Thing About You」などでは早くもスティーヴィーがMiniMoogでシンセ・ベイスを演奏しています。いわゆるシンセ・ベイスを僕が聴いたのはこのアルバムが最初じゃないかな。2年後には「Boogie On Reggae Woman」でさらに格好いいベイスをシンセで演っていますね。TONTO’s Expanding Head Bandのセシルとマーグレフとは、以降のアルバムでも音作りを共にしています。クレジットを見ると、スティーヴィー自身はMoogとARPを使っていますね。

当時の写真にはスティーヴィーがモジュラー・シンセに囲まれて、「へぇ、何かすごいことやってるなぁ」と思うしかなかったんですけどね(笑)。彼は目が見えないから、実際の音作りはTONTOの二人に任せていたみたいですが、もちろん自分がほしい音は分かっていたでしょう。こうしたチーム・プレイもすごくよかったんだと思います。

歴史を変えた

凄腕シンセサイザー奏者

ハービー・ハンコック /

Herbie Hancock

『Head Hunters』(1973年)

まず、冒頭の「Chameleon」イントロのシンセ・ベイスでやられます。シンセ・ソロの途中は、ジャングルの中で生き物が鳴いているような音も聞こえましたが、本当にいい音ですね。ここのスタジオのモニター・システムの良さもありますが、とても50年前に作られたアルバムとは思えないほどです。先ほど聴いたスティーヴィーと同じく、この『Head Hunters』も初めて聴いたときの衝撃は忘れられません。当時、ハービーのことはマイルズ・デイヴィスの『In A Silent Way』(1969年)に参加していたのを知っていた程度でした。レコード屋の店員だったときにこのアルバムが出てきて、「へぇー、面白いジャケットだな」と思って「Chameleon」を店でかけたらもうビックリ! ベイスで始まったみたいだけどなんか違う(笑)。「なにこの音!?」って。最初はその正体が分からなかったんです。これがシンセの音だと理解したのはしばらく経ってからでした。この曲でハービーはピッチ・ベンダーを若干使っています。シンセサイザー奏者に対する評価は僕の場合、ピッチ・ベンダーのセンスがいいか悪いかで決まります(笑)。その点、ハービーはさすがですね。

先日、『Head Hunters』50周年の記事が「ニューヨーク・タイムズ」に載っていました。ハービーは1971年、マイルズ・デイヴィスのグループをやめたあとにセッション・メンバーが全員アフリカ名を付けて臨んだ『Mwandishi』(ムワンディシ)というアルバムを出しますが、ちょっと難しい感じのフリー・ジャズだったためか、それほど話題にはなりませんでした。ある日、ロス・アンジェレスのトルバドールというちょっと大きめのライヴハウスにハービーのグループが出演したとき、デビュー前か後かは分からないけれど、あのポインター・シスターズの4姉妹がローラースケートでステージを走り回っていたことがあったそうで、なかなかシュールな光景だけど(笑)、それを見たハービーは閃いたそうです。「やっぱりオレたちは、若い人に分かる音楽をやらないとヤバイな」と。そこで、ムワンディシ・グループはサックスのベニー・モーピンだけを残してほかはすべて新しいメンバーに入れ替えて『Head Hunters』を作ったわけです。このアルバム、発表当時はすごく話題になったけど、ハービーが言う「ジャズ・ポリース」———ジャズはこうあるべきという保守的なリスナーにはウケが良くなかったから賛否両論ありました。もっとも、ハービーは全然気にしていなかったようですけれど。実際、ジャズ・プレイヤーとして非常に画期的なことをやってのけたわけですからね。歴史を変えたレコードと言っていいと思います。僕は日本に来るときに持ってきた20枚のレコードの一つにこれを選びました。

1974年の夏、僕が東京に来た直後にハービーがこのバンドで来日公演をしていたんです。僕も新宿厚生年金に観に行きました。素晴らしいライヴだったけど、お客さんが1/3くらいしか入ってなかったのは残念でした。日本にもジャズ警察が多かったのでしょうか(笑)。このときはまた、PAのスピーカーが小さいけどすごくいい音だったのを覚えています。

ところで、ハービー・ハンコックはそうとうな機械好きだったようですね。余談になりますが1984年、僕がまだヨロシタ・ミュージックの社員だった頃、音楽業界では早くも電子メールが使われていました。“クローズド・ユーザー・グループ”の中でのEメールが可能だったんです。ロンドン時代の友達から、ある人が日本での連絡先を探していると言われて、東京のホテルに来ていたその人に会いに行ったら、小型のコンピューターによるEメールのシステムを見せてくれました。まだ何も知らない未来を覗いたようでビックリしました。このシステムは当時、例えばロック・バンドのツアー・マネジャーのような人が主に使用していました。今日は東京にいても明日はロンドンかもしれないしLAかもしれない。時差もあるなか、どこにいるかも分からない相手に連絡するのは大変だけど、このシステムならメール・ボックスにアクセスすることでやり取りできます。ただ、当時の日本でシステムを電話線に繋ぐには音響カプラが必要だった。モジュラー・ジャックすらない時代ですからね。僕は音響カプラをいくつか持っていて、日本に誰か来たらホテルに届けに行ったりしていました。相手の多くはマネジャーだったけど、あるときかかってきた電話は「もしもし、ハービー・ハンコックだけど」って(笑)。もちろんちゃんと届けに行きましたよ。ミュージシャンではチック・コリアからも連絡がありましたね。ああいう人たちはもともと機械好きで電子技術にも明るいから、マネジャー任せにしないんだなと思いました。僕はテレックスも使っていたけど、Eメールのほうがよっぽど使いやすかった。このシステムが日本でも広まればいいのになと思ったけど、あの頃はFAXの全盛期。キーボードでタイプできる人も少なかったから、興味を示す人はあまりいませんでしたね。

Studio mRX Base2のRhodesとMiniMoogを前にご機嫌のバラカンさん

細野晴臣のカヴァーも響いた

「Radioactivity」

クラフトワーク /

Kraftwerk

『Radio-Activity』(1975年)

クラフトワークの『Radio-Activity』が出た当時、僕はすぐに飛びつくことはしませんでした。この音にはどちらかというと抵抗感があったんです。YMOの仕事をするようになった頃、ちょうど「電卓」を発表していたクラフトワークが来日したんですね。そういうのをリアルタイムで観たり聴いたりして、ちょっと遡って過去のアルバムも聴いてみましたが、こういう単調なビートは基本的には性に合わない(笑)。でも、いまから考えても画期的な存在だったことは間違いありません。

タイトル曲「Radioactivity」の意味するところは、1曲目が「Geiger Counter」だから“放射能”のことなのだろうけど“ラジオの活動”ともとれて興味深い。最初、モールス信号でラジオを想起させる音が、後半はガイガー・カウンターみたいな音になっていきます。細野晴臣が『Heavenly Music』でこの曲をアクースティックっぽくカヴァーしていて、僕はそのヴァージョンが好きなんです。ちょっと物憂い感じというか、放射能汚染を憂えているような……。あの雰囲気がすごく心に響いた。あらためてこの曲はいいなと思いました。

一人オーケストラな

ジョー・ザヴィヌルの演奏

ウェザー・リポート /

Weather Report

『Black Market』(1976年)

ウェザー・リポートは『Heavy Weather』(1977年)とどっちにしようかなと考えて、今回は『Black Market』にしました。こっちもすごく好きアルバムです。聴くのはタイトル曲の「Black Market」。ライヴではシンセに囲まれて演奏する姿が印象的なジョー・ザヴィヌルは、この曲ではARPやOberheimを弾いているようですが、もう一人オーケストラのようですね。いやぁ、過激なレコードです。でも、ある意味で10年後のワールド・ミュージックを先取りしている感じもあります。

オーストリア人のジョー・ザヴィヌルは若い頃にウィーンでの活動を経て渡米して、ダイナ・ワシントンの伴奏を務めたりしたのちにキャノンボール・アダリーに拾われて「Mercy, Mercy, Mercy」をヒットさせました。“どゴスペル”なあの曲を、よくオーストリア人が作ったなと思いますね。そして彼も先ほどお話ししたマイルズ・デイヴィスの『In A Silent Way』に参加しています。チック・コリア、ハービー・ハンコック、そしてジョー・ザヴィヌルというキーボード奏者が3人もいる、思えばとんでもないレコードですね(笑)。ジョー・ザヴィヌルはここで、オルガンを弾いているのですが、ちょっと変わった音色なんですよね。ウェザー・リポートが結成された1970年の時点では鍵盤楽器もまだそれほど多くはなく、ジョー・ザヴィヌルにとって当時の電子楽器はRhodesなどのエレクトリック・ピアノやオルガンが中心でした。70年代後半に各メーカーからシンセサイザーが出始めるとすぐに採り入れて、『Black Market』の頃にはそれらを操ってどんどん実験するようになりました。

ところで、ウェザー・リポートの音楽をフュージョンという言葉で片付けていいのでしょうか。この“どファンキー”なテイストは、もはや独自のサウンドとしか言いようがありません。しかも、デビュー作からラテンのパーカッショニストを必ず使っていて、『Black Market』にもアレックス・アクーニャというペルー人のドラマー/パーカッショニストが参加しています。ジョー・ザヴィヌルはまた、優れたベイシストを見つける天才でもあります。有名なジャコ・パストリアスの前も後も、すごいベイシストを次々と連れてくるから、もう「恐れ入りました」と言うほかない(笑)。

僕がウェザー・リポートをリアルタイムで聴くようになったのは『Mysterious Traveller』(1974年)からです。それ以前のアルバムにはスペイシーな雰囲気があって、ちょっと耳にしてはいたけれど、レコードを買うほどではなかったんです。でも、先ほどのハービーと同じように、ちょうどレコード店で働いていたときに、4作目の『Mysterious Traveller』が出て、面白いジャケットだなと思ってかけたら、もう“ど壺”でした(笑)。それからずっとファンで聴き続けています。

マックス・ミドルトンが在籍した

イギリスのロック・バンド

ハミングバード /

Hummingbird

『We Can't Go On Meeting Like This』(1976年)

「シンセサイザーも弾くキーボーディスト」として思い出したのがマックス・ミドルトンです。その彼も加入していたハミングバードは、ギタリストのボビー・テンチを中心としたジェフ・ベック・グループのメンバーだった人たちで結成されたイギリスのバンドです。取り上げる『We Can't Go On Meeting Like This』は彼らの2作目です。

キーボードのマックス・ミドルトンはジェフ・ベック・グループにもけっこう長く在籍していて、ジェフ・ベックの『Blow By Blow』(1975年)でもいい演奏を残しています。『Wired』(1976年)でもRhodesやClavinetを演奏しているけど、4曲でシンセサイザーを弾いているのは僕の苦手なヤン・ハマー。なぜ苦手かというとピッチ・ベンダーを使いすぎ、またそのセンスが良くないんだなぁ(笑)。ちなみに、マックス・ミドルトンはそのあとにジェフ・ベックとの仕事はなくて、このバンドで3枚を出しました。ほかにもカリブ系のギタリストでこの『We Can't Go On Meeting Like This』にも参加しているロバート・アーワイとデュオのアルバムを作ったりもしています。その後もスタジオ・ミュージシャンとして活動を続け、自身のソロ・アルバムも出しています。

今日聴いた「Gypsy Skys」などはインストだけど、アルバムには歌がある曲も収録されています。ギタリストのボビー・テンチが歌っていて、上手なんだけど、今一つ華がない。そこが売れるかどうかの分かれ目なのかもしれません。いいバンドだけど、ヒットする要素がちょっと足りなかったという感じでしょうか。まぁしかし、ハミングバードはもっと評価されていいバンドだと思います。

ところで、日本人のミュージシャンにクマ原田というベイシストでプロデューサーがいます。僕と同い年でこっちが日本に来る少し前に彼はロンドンに拠点を移してヴァン・モリスンやピーター・グリーン、ペンギン・カフェ・オーケストラなど多くのアーティストのセッションに参加しました。8年ほど前にクマさんが東京に寄ったとき、誰かに紹介されて話してみたらすっかり意気投合。「次はロンドンで会おう」と言って別れたんですが、2023年に心臓発作で突然亡くなってしまったんです。クマさんはマックス・ミドルトンとも仲良くなって、パブで一緒に演奏していると言っていました。それを聴きたかったなぁ……。

PB’s Sound Impression

marimoRECORDS新設スタジオで聴くシンセ・サウンド

「“アナログ”が持つ無限の可能性」

——ここからは松武秀樹さん、江夏正晃さんにも加わっていただき、アナログ・シンセやYMO作品についての座談会を始めたいと思います。

松武 まさかブータンでマツタケを召し上がるとは(笑)。今日は家紋の入ったシャツを着てきましたよ。

江夏 キノコ柄だ(笑)。

——(笑)…ところで、バラカンさんも松武さんも、ここの音に驚いていましたね。

PB このスタジオのスピーカー・システムはすごいですね。本当にいい音だと思います。恐れ入りました(笑)。

松武 スピーカーのバランスがめちゃめちゃいいですね。

江夏 ありがとうございます。

——このmarimoRECORDSの新しいスタジオ「Studio mRX Base2」の概要を教えてください。

AVB Milanでネットワークされた最新システムが稼働するStudio mRX Base2

江夏 ここは音楽のレコーディング・スタジオと撮影スタジオ、編集スタジオなどが一体になった施設で、これらすべてをワン・ストップで行うことが可能です。天井も高くとれていますので、均整の取れた音が出せています。施工の際は、ACOUSTIC REVIVEの石黒謙さんに室内配線から電源ケーブル、LANケーブルまですべてのワイアリングや電源周りに関してご協力いただきましたので、とんでもなくいい音の出るスタジオとなっています。

松武 素晴らしい! 石黒さんは電源博士ですからね。うちのスタジオも電源やワイアリングにACOUSTIC REVIVEを導入しています。タンスもいい音で鳴っていますよ。

——このスタジオのスピーカー構成は7.1.4ですね。

江夏 はい。ここではAmbisonicsやDolby Atmosなど立体音響のコンテンツも作っていきます。

PB このスタジオは出来たばかりなんですね。

江夏 そうなんです。人をお呼びするのは今日が初めてで。実はまだ完成はしていなくて、吸音材や拡散材もまだ設置できていない部分もあります。

松武 あーそうか。それが入ったらもっと鳴りがよくなるね。

50年を経て甦るシンセ・サウンド

PB 今日の試聴曲はどうだった?

松武 『Head Hunters』の「Chameleon」は何回聴いてもすごいね。

PB まずシンセ・ベイスの出だしにやられるよね。このシンセはARPかな、 MiniMoogかな。

松武 うーん、分からないけど、音の線がちょっと細いんですよ。で、ここで聴いてよく分かったんだけど、けっこう歪んでもいる。この感じはARPのほうが作りやすいんです。

——ライナーには“Arp Odyssey Synthesizer, Arp Soloist Synthesizer”と表記されていますね。

PB シンセ・ソロの途中でピッチが微妙にズレるのもすごく斬新でした。

松武 ソロはスプリング・リヴァーブの音だよね。

PB おー、さすが! 僕にはさっぱり分からないけれど(笑)。

松武 今日聴いて思ったけど、音色がいろいろ変化するから“カメレオン”なのかな。色合いがたくさん変わるよね。

PB うん、それもあると思います。

松武 例えばMiniMoogはレガート奏法でアタックを出なくすることもできて、弾く人によって音の感じが全然違う。スティーヴィーの演奏はやっぱりすごいですね。この人にしかできない弾き方になっていますから。

PB なるほど。クラフトワークの「Radioactivity」はわりと単調な感じの曲ですけど、この時点で彼らはシークエンサーを使っているのかな?

松武 使っていると思います。ただ、市販されたものはまだなかったはずだから、自分たちで開発したんじゃないかな。彼らも技術者ですからね。で、「Radioactivity」のガイガー・カウンターみたいな音はリング・モジュレーションがかかっていて、片方はフリケンシーが動いているんですね。それで上に行ったり下に行ったりしている。そういえば、冨田先生もこのレコードを持っていましたよ。

江夏 いま思うと本当にプリミティヴな音ですけど、僕はこれがアートだと思っています。確かに単調だけど、ミニマル・アートじゃないかと。そう捉えるとすごく格好いい。クラフトワークは歳を取ってから好きになりました(笑)。

PB なるほど。ミニマル・アートとはよく言ったね。

松武 ROLANDのTR-808は、このあたりのドラムの音を聴いて音作りしたんじゃないかな。そっくりじゃないですか。

PB じゃあ、いろんなものの原型になっているのかもね。

松武 この繰り返しのメロディは、演歌じゃないんだけど、どこか日本人の血が騒ぐものがあるような気がするんですよ。たぶんYMOの初期の作品にもそんな意識があったんじゃないかな。あとコーラス・トーンが最初から終わりまでずーっと続いている。

シンセサイザー界の重鎮でありながら、ユーモア溢れるお話で場を盛り上げてくれた松武秀樹さん。音楽ユニット“LOGIC SYSTEM”を主宰

PB ウェザー・リポートも、いま聴いても面白いんですよね。ジョー・ザヴィヌルはけっこう複雑なことをやっているんだけど、すごく印象に残るようなメロディも入る。そのあたりは名人芸だった思うな。

松武 ウェザー・リポートといえば、『Black Market』の次のアルバム『Heavy Weather』が出たあとの来日公演を観に行ったんです。

PB 1978年かな。4人で来たときですね。

松武 そう。あのとき、ジョー・ザヴィヌルがエレビの上に見慣れないシンセを乗せてソロを弾いていたんです。シンセはほかにもあったけど、あんなに平べったいのにすごい音を出しているのは何だろうなと気になって。近づいて見に行ったら“Prophet-5”って書いてあった。これは絶対に欲しいと思い、すぐに買いました。

江夏 その当時は薄いと感じられたんですね。いまの感じだと分厚いですけどね(笑)。

松武 そうだよね(笑)。そのときに買ったProphet-5がYMOでも使われています。Rev.2だったと思います。レコーディングで使ったのは2枚目の『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』からですね。あのとき、“Prophet”ってどういう意味なんだろうと辞書を引いたら“予言者”って書いてある。「そのとおりじゃないか!」と納得しました(笑)。

PB ハミングバードの『We Can't Go On Meeting Like This』も、これまで聴いた中でいちばんいい音でしたね。ベイスとドラムが入ってきたときは思わず「ウワー」っと声が出てしまいました(笑)。ドラムは大名人のバーナード・パーディです。

江夏 確かに「Gypsy Skys」も本当にすごい音でしたね。70年代にこんなにローを突っ込んでいるとは……。

PB 最初はシンプルな音なんだけど、だんだん遊びが入って、本人が楽しんでるのがよく分かる。

松武 バーナード・パーディのドラムもすごいね。

PB ハミングバードの最初のドラマーはコンラッド・イシドアという人でしたが、このアルバムと次の『Diamond Nights』(1977年)はバーナード・パーディが叩いています。

Studio Aでの互いの印象は?

——さて、松武さんもバラカンさんも、YMOのレコーディングの時期はアルファーレコードの自社スタジオ“Studio A”に詰めていたわけですよね。

松武 そうですね。

PB 僕はずっといたわけではなくて、ヴォーカルを録るタイミングで集中的に入っていた感じです。彼らの録音は長いからねぇ。

松武 アハハハ。朝までとか。

PB とてもじゃないけど……いる必要のない人間がいてもしょうがないし、眠くなっちゃうから(笑)。ちょっといて事務所に戻るとか、僕はそういうことも多かったですね。

——当時、お二人で会話されたりした思い出は?

PB いやぁ、松武さんはとにかく忙しかったからね、スタジオでは。

松武 うん。ただ、ピーターさんが来る歌入れのときは、僕は手が空くから違うスタジオへアルバイトしに行っていたので……。

PB 当時、YMO以外で頻繁にやっていたのは誰の仕事?

松武 松田聖子さんですよ。

一同 あー!

江夏 そりゃ、忙しいですよね。

松武 で、当時のピーターさんの印象はね、めちゃめちゃ格好いい人でした。

PBハハハハハ。

松武 僕なんかもロンドンには憧れがあるから、本当はもっと会話していろいろ教えてもらいたかったですね。その後、ラジオなどでは学ばせてもらっていますけど。

PB いえいえ、そんな。

松武 あのときは新興(現シンコーミュージック・エンタテイメント)を辞められて?

PB そう、もうヨロシタ・ミュージックの社員になっていました。

松武 でも、ピーターさんといちばん初めに会ったのは、確かまだ新興にいらっしゃったときだったと思うんです。ただ、どういうシチュエーションだったかは定かでなくて……。

PB 当時のレコードのクレジットを見て「えー、そうだったっけ?」と思うことがあってね。その一つが大村憲司の『春がいっぱい』(1981年)で、このアルバムのレコーディングは1980年の秋だったんですよ。ということは新興を辞める前だけど、大蔵博さんに「ヨロシタに来ないか」と誘われて、すぐに憲司のアルバムを手伝っていたんじゃないかと思います。

松武 あー、なるほど。

PB 松武さんと初めてお会いしたのはそんなタイミングだったのかもしれません。あのアルバムもやってましたよね。

松武 ええ、もちろんやってます。そうか、そういうことだったのですね。でもね、ピーターさんは本当に憧れの人。音楽の知識が豊富で、学びたいとずっと思っていたんですよ。ルックスも格好良くてね。

PB なんと、恐縮でございます。いまはもうお腹も出ていますけど(笑)。先日、今年のLIVE MAGIC!のトーク・ショウのために、うちにある過去の写真を片っ端から整理したんだけど、昔はこんな痩せていたんだとビックリしました(笑)。

『BGM』と『テクノデリック』の現場で

——お二人がスタジオに居合わせたのはアルバムで言うと、『BGM』と『テクノデリック』のときですね。

PB そうですね。よく覚えているのは、『テクノデリック』のレコーディングが始まった頃、サンプリングの機材が普及する前に、松武さんたちが手製のサンプリング・マシンを作って持ってきたことです。あれ、サンプリングできるのは1秒くらいでしたっけ?

松武 0.8秒くらいですね。

PB 小さな箱だったけど、YMOのメンバーはみんな大喜びでした。

江夏 ファンの間でも有名なLMD-649というマシンですね。

松武 すでにLinnのドラムマシンなどもあったけど、非常に高価だったんです。当時、僕は東芝EMIのアーティストだったので、東芝の技術者の村田研治さんに、「サンプリングして、それをトリガーで再生できる装置を作ってくれませんか」と相談しました。「メモリーが高いからねぇ」とか言いながら(笑)、作ってくれたわけですね。もともとの目的はドラムの差し替えのためでしたが、YMOの方たちは「ドラムだけじゃなく、声でも何でも録ってパーカッションにできるんじゃない?」ということで、「京城音楽」の“フクチキ・フクチキ”とかで使用されています。

PB 幸宏の膝の裏の汗の音とか(笑)、いろんなのがあったよね。

松武 そうそう(笑)。

PBこの機械のおかげでレコーディングが楽しかったというのはあると思う。『テクノデリック』には、どこか遊び心があったよね。非常に冷たい雰囲気の『BGM』とは対照的な性質を持ったアルバムです。

——昔から一貫してバラカンさんは『BGM』に対する無機的な印象を訴えていますね。

PB もう病気になりそうなレコードだから(笑)。

松武 ハハハハ。

江夏 機材的には『BGM』で初めてTR-808をレコーディングで使ったんですよね。

松武 そうだね。

PB 808はやっぱり独特なサウンド?

江夏 はい、世界的にも唯一無二のリズムマシンと言っていいと思います。

松武 これにもいろんな逸話がありましてね。1980年に、ROLANDの技術者から「こんなのができたから聴いてほしい」と言われて808の試作機を預かりました。YMOの方たちにお見せしたら、「自分でリズムが作れるのは面白い」と。

PB それまでのリズムマシンはリズムパターンが決まっていたから。

松武 そう。それで、この年の12月にYMOの武道館ライヴにその試作機を持って行って同期して鳴らしちゃった。そしたら「あの音は何だ」と話題になり、(小声で)ROLANDにバレちゃって。「松武さん、使ったでしょ」って言うから、「はい、使いましたよ」と。そしたら「うーん…」って、困るとも何とも言われなくて……その試作機はすぐに返しました(笑)。

一同 (残念そうに)あー……。

江夏 お返ししたんですね。じゃあ、松武さんがいまもお持ちの808は?

松武 市販機の最初のロットのやつです。

アナログ・シンセの魅力———“自分の音”を作れる楽器

PB シンセも含めてあの頃はアナログからデジタルへの過渡期で、FairlightやEmulator、DX7など新しいモデルが次々と出てきましたよね。今日はあえてアナログ・シンセがテーマなんだけど、やっぱりいまでもシンセはアナログのほうが面白い?

江夏 松武さんの影響もありますが、僕にとってシンセサイザーはアナログがいちばん面白いです。

松武 ちょっと冨田先生の話をしてもいいですか。

PB 江夏 どうぞどうぞ。

松武 冨田先生がずっと言われていたこと———僕はいまでもそれを実行しているんですけど、冨田先生がスタジオで仕事を終えたあと、Moogのモジュラー・シンセサイザーのパッチがそのまま残っていないかと思って見に行くと、いつの間にか全部外してあって、ツマミもすべてゼロに戻してあるんです。音を作った形跡が何にも残っていない。

PB なぜだろう。毎回新鮮な気持ちで音作りするため?

松武 そう。冨田先生がおっしゃるには、「僕の音を君が真似してもしょうがないだろう。それは松武君の音ではないんだから。自分の音を作らなきゃダメなんだよ」と……。レコーディング・エンジニアさんたちと同じように、僕も先生の作業を後ろで見て、何をどうやっているのか学ばせてもらうんだけど、肝心のパッチや数値は教えてもらえない。そんなこともありながら、僕はYMOと一緒にやるようになったわけです。ファースト・アルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』が出来上がり、冨田先生にお持ちしたら「やっと君も自分の音が作れたね」と一言おっしゃいました。僕はその教えを肝に銘じていまでも実行していますが、考えてみれば“自分の音”を作るなんて、アナログ・シンセサイザーにしかできないことですよね。

PB うん、そうだよね。

松武 無限大の音色が作れる楽器がアナログ・シンセサイザー。僕のアナログが好きな理由もそこにあります。

江夏 僕はデジタル・シンセから入った世代で。興味を持ったときにはすでにDX7もありました。でも、いろいろいじっているうちに、いわゆるタンス———Moog ⅢCなど松武さんが背中に背負ってるでっかいアナログ・シンセですね(笑)———その音が気になってモジュラー・シンセにハマり、最終的にREON ⅢCというコピー・モデルを購入するに至りました

音楽家/DJ/エンジニアで、marimoRECORDS代表取締役の江夏正晃さん。テクノ・ユニット “FILTER KYODAI”などでも活動中

松武 Moog ⅢCとほぼそっくりです。

江夏 これを触ってみて分かるのは、アナログ・シンセは音を作る過程がとてもロジカルだということなんです。音を発信するオシレーター→フィルター→アンプと、道筋を立てて作っていかなければなりません。しかも、同じように作っても、日によって音が違うという気分屋でもある。厳密には同じ音は2度と再現できないんです。音色がメモリーできるタイプのもの、例えばProphet-5だって全然音が違うんですよ。

松武 坂本龍一さんはレコーディングで、Prophet-5に同じような音をいくつも記憶させておいて、呼び出しては修正かけていましたね。

江夏 デジタル・シンセはいつでも同じ音が出せるけど、アナログ・シンセには、その日の調子によって音が変わるアコースティック楽器のような性質がある。電子楽器だけど機械的な音ではなく、動きのある生きた音がするんですね。非常にオーガニックな楽器なんです。

PB でも、ツアー・ミュージシャンからしたら、昨日と同じ音が出ないのはなかなか大変だよね(笑)。だからみんなNORDのシンセを使うのかな。アナログ・シンセはライヴでも使ってますか。

江夏 もちろん、使ってます。タンスを持って行って「今日は鳴りが悪いな~」っていうときも、いじってるうちにだんだん鳴ってくるんです。それにつれて気持ちもウワーッと上がってくる(笑)。これにハマるとアナログはやめられません。

松武 ハハハハハ。

江夏 何年か前の楽器フェアでは松武さんとご一緒させていただき、タンスでセッションをやりました。二人の音が合ってくるともう無我夢中で演奏していました。

松武 そうだね。

PB 松武さんもまだライヴはやっている?

松武 もちろん。もう歳なんで、頻繁にはできませんけど(笑)。でもやっぱり、アナログ・シンセは日によって調子が変わるから、いい状態にさせてあげて音を出すのがすごく重要なことなんですよね。YMOのライヴでも、毎日その場で音色を作るのが楽しみでした。同じ音は出ないので毎回「こんな感じかな?」と作っているわけですが、幸宏さんたちに「今日はいい感じで鳴ってたね」と言われたり。あんなに大きなモジュラー・シンセをステージに上げること自体が無謀だったのかもしれません。

PB YMOのライヴでも松武さんは大変そうだった(笑)。

松武 何をやってるのか、観てる人はたぶん分からないだろうから、一応リズムに合わせて体だけは動かしておこうと(笑)。

PB ハハハハハ。

松武 でも本当は違うことをやっていた(笑)。

江夏 その姿が格好良かったんですよ。松武さんだけ後ろを向いて。

松武 うん、背中で語る(笑)。

PB 江夏さんが松武さんのことを初めて意識したのはいつでしたか。

江夏 僕が中学校の1年生のときでした。ちょうどYMO散開の頃で、そこからファースト・アルバムに遡って順に聴いていきました。グリーク・シアターのビデオをみんなで回し観したりして、松武さんは一体何をやっているんだろうと(笑)。でも、それが本当に格好良くて、その体験がいまだに忘れられず、ついに自分でもモジュラー・シンセを演奏するようになりました。ライヴもしょっちゅうやっていますよ。

なぜかしっくりくるアナログ・レコード

PB 今回取り上げたアルバムは50年も前の録音だけど、どれも十分にいい音でしたね。ミュージシャンのクリエイティヴィティはもちろんだけど、録音のクオリティも良かったのかな。

松武 録音技術もガーッと上がっていった時代ですよね。テレコも卓も、音のいいものが多かった。やっぱりアナログなんですよ。例えばアナログ・レコードにはハイレゾと言われるものがもともと入ってる。きちんと再生できる操作さえあれば、昔のレコードもいい音で甦りますから。

江夏 僕もそう思います。

松武 CDも悪くないんだけど、データを節約する都合で周波数帯域の上と下を削っている部分はある。レコードは、うっすらとでも上から下までちゃんといるので。ちょっとだけでもお金をかければ、すでに持っているレコードをよりいい音で楽しめる時代だと思うんです。僕はアナログ・サウンドの復活にも期待したいんですよ。

——これについてはバラカンさんも……。

PB まったく同感です。このA Taste of Musicではアナログでもデジタルでも、いろんな高級機を聴かせてもらっていて、レコードもCDもハイレゾもそれだけ聴けばそれぞれにいい音だと感じるけれど、あえて聴き比べるとどういうわけかアナログ・レコードに軍配が上がる。それがなぜなのかは分からないんだけど、なんかいちばんしっくりくるんだよね。

江夏 僕も年齢的にはレコード世代で、DJもやっていたから1万枚くらい持っていた時期もありました。僕にとってPCM(Pulse Code Modulation)のハイレゾとアナログはまったく別ものと理解していて、どっちもいいと思っています。レコードだって、いいものもあれば酷いのもありますから。

松武 どっかで聞いた台詞だなぁ。「いいレコードもある、だけど悪いレコードもある」

一同 (爆笑)

新しい発想のレコード針を開発中

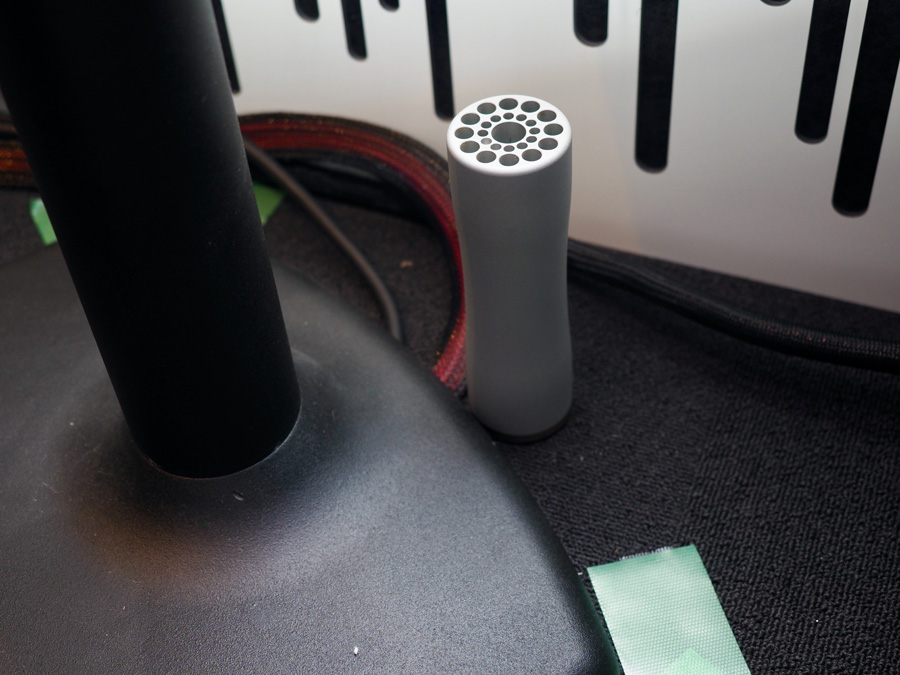

江夏 アナログと言えば、レコード会社さんとアナログ・レコードの普及を目指して僕も針の設計に携わっています。

PB 設計ですか。

江夏 はい。昔のレコードでも良く聞こえるようにするための技術的なお手伝いをしています。CONCORDEというブランドの針を、まったく新しい設計で作り直しているんです。そうすると、昔は聞こえなかった部分が聞こえてくるので、50~60年前のアルバムも活き活きと甦ってくるんですよ。

PB もともとそういうことに詳しかったのですか。

江夏 いえ。元は建築家なのですが、あまりに音楽が好きすぎて、33歳で音楽家に転向しました。このスタジオも自分で設計しています。そんな僕からしても、アナログ・レコードは人類が持つ中で最も優れたメディアだと思っています。データもCDもテープも限界がありますが、アナログ・レコードは50年経っても当時のまま聴くことができます。

松武 そうだよね

PB そのレコード針の特徴は?

江夏 レコードの針はこれまで、寿命を少しでも長くするためにいろんな工夫がされていました。でも、見方を変えて、寿命の長さにこだわらなければ、いい音にする方法がいっぱいあるんです。

PB なるほど。

江夏 針の寿命が半分近くにはなりますが、とんでもなく音のいい針が作れることが分かったんです。せっかく手に入れたレコードをよりいい音で聴きたいというニーズにも合うと思うし、寿命が短いと言っても4〜500時間は大丈夫です。カートリッジの形式はMMですが、MCと同じくらい、いい音になっています。MMとMCのいいとこ取りで、コストも抑えたものにしたいと思っています。

PB それは聴いてみたいなぁ。

松武 (テーブルのアルバム・ジャケットを指差して)ここにもいますよ、ハリー・ホソノ。

一同 (笑)

YMOプロダクトを振り返る

——松武さんが関わったYMO作品で印象深いのは?

松武 YMOはアルバムごとに色合いが違うので一概には言えませんが、『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』は傑作の一つですね。でも、さっきバラカンさんが言ったような録音技術という点では『BMG』と『テクノデリック』は群を抜いています。ある意味、前作までのファンに対する裏切りを全部やっているんだけど、それは次の世代に向けた提案だったのではないかと。テクノって言葉とともに彼らが示したレコーディングとサウンドだったんじゃないかなと思います。シンセの音作りとしては、それまでのMoogに加えて『BGM』からE-μ(イーミュー)のモジュラー・システムも全面的に使い出しているのも大きいですね。やっぱり「アナログ・シンセは偉大なり」ですよ。いま聴いても色褪せない。

PB うんうん。

松武 デジタルよりも音が強いんですよ。

——バラカンさんはご自身が関わった『BGM』と『テクノデリック』の中でお気に入りの曲はありますか?

かつて携わったYMO作品の現場を懐かしく語るピーター・バラカンさん

PB 作っていたときの雰囲気というのもあるけど、『BGM』では「CUE」なんかはすごく好きですよ。『テクノデリック』なら、「PURE JAM」とか「GRADATED GREY」とかは好きですね。

松武 「PURE JAM」は僕も好きですね。

PB いい曲だよね。

江夏 YMOのお三方は、バラカンさんにはどのようにして歌詞を依頼されたんですか。

PB いい質問だねぇ(笑)。

松武 直球で来たね(笑)。

江夏 そのあたりはお会いしたらぜひ伺いたいと思っていまして。

PB 大体がね、切羽詰まってくるまで、歌詞のことなんか誰も考えてないんですよ。

松武 ハハハハハ。

PB スケジュール的にはすでに余裕がないんだけど(笑)、まずは彼らが日本語で何か書いて、それを僕が英語にするわけですね。三者三様だったけど、幸宏はいちばんやりやすかった。あの人はわざわざ英語的な表現を使った日本語で書いてくれるから、「ああ、こういうことが言いたいんだな」と英語に訳しながらライミングできる。あとは歌いやすいようにちょっと工夫したりする感じ。細野さんはわりと自分がどういう感じにしたいかは分かっている人だから、直す要素は少なかったかな。というのは半分くらい英語で作ってくるから、それをちょっと手直ししたり、順番を変えたりするわけですね。教授のは、歌詞の形にはなっていないものが多かった。例外もあったけどね。ほとんどは歌うよりもしゃべるようなものだったから。それはそれでストレートに訳せば、あとは本人がやりたいようにやる。その都度いろいろなやり方があったね。教授の歌の歌詞ではアルバムは違うけど、『SERVICE』の「PERSPECTIVE」が好きだったな。ストレートな言い方だけど、教授の曲の中ではわりとちゃんとした歌詞になっている。

シンセサイザーに完成形はない

——松武さんは2020年にアルバム『TECHNASMA』をリリースされ、アナログ・シンセとデジタル・シンセ、サンプリングを融合したアプローチを展開されていますね。

松武 そうですね。どっちかと言えばアナログがいいのですが、いまやアナログとデジタルは共存共栄。どっちもいいんですよ。要はアナログをデジタルなシステムにどう混ぜて使っていけるかが大事なんだと思います。いまのデジタルにはAIというこれまでとは異なる技術が入ってきていて、僕らがそれを操るにはどんな勉強をすべきなのか。それと、人工知能のないアナログがどういうふうに混ざっていけばいいのか……。これはいろんなところで申し上げていることですが、シンセサイザーという楽器にはまだ完成形がないんですよ。どこまでいってもシンセサイザー=合成機なのであって、そうあり続ける必要が絶対にある。ピアノはある程度、発展形が見えている。でも、シンセサイザーと名乗るものの完成形は僕らが生きているうちに出てくることはないと思います。

江夏 そうですね。

松武 だから僕らはこれからも努力してやっていかなければならない———それが結論ですかね。

——いまだ出し切っていない音色もあると。

松武 モジュラー・シンセに至っては音色が無限ですから。

江夏 まだまだいくらでも作れる。

松武 偶発性もあるしね。「予想してなかったけどこんなのが出てきた。これを使おう」とか。そこがデジタルな楽器との違いですね。

——アナログ・シンセはまだまだ可能性がある?

松武 もちろんあります。YMOでも使っていた僕のMoog ⅢCはいまも健在できちんと動いているけど、作れていない音もまだまだたくさんある。冨田先生も、YMOも出していない音があるはずです。

——あらためて、アナログ・シンセが音楽に果たす役割とは何だと思いますか。

松武 自分のやりたいことを映す鏡というか、もう一つの僕が違う形で向こう側にいる。そんなことができるのもシンセサイザーならでは。(シンセを介して)どう伝達するかが非常に重要なことだと思います。

——それを指と耳で探していくと。

松武 そう。電気的な知識よりも、なんかこう、YMOのお三方もそうだったように、偶発性も大きいと思うんですよね。

PB なるほど。

松武 やってみなきゃ分からないというね、その部分を忘れちゃいけないのかなと。今日聴いた音楽もみんなそうだと思うんですよ。

PB うん、時代も時代だからね。いまだに出し尽くしていないという松武さんのお話だけど、70年代はいまよりも手探りというか試行錯誤していたはずで、そこが面白い。スタジオでいじりながら「あ、この音いいな。使おう」という偶発性もあっただろうことは聴いてて分かるよね。

松武 そうそう。その点、坂本さんはProphetの音作りでは名手でしたね。とんでもない発想で音を作っちゃう。

PB しかも作業が速い。ヒョイヒョイヒョイっていじったかと思うとすごい音が出る。やっているうちに得意なタイプの音は本人も発見したんだろうけど、作る姿をスタジオで見たときはブワーッと鳥肌が立ちました。

松武 『BGM』や『テクノデリック』などはその塊ですね。

——『BGM』に収録されている「LOOM」も、松武さんのアイデアによる“無限音階”をメンバーが耳にするという偶然性の賜物でもあったわけですよね。

松武 そうですね。やっぱり未完成な楽器なんですよ。

江夏 僕も「ライディーン」のメロディにビックリして格好いいなと思った一人ですが、いまは『BGM』あたりがアート作品としてしっくりくるんです。50代になったいま、彼らが裏切った気持ちがよく分かるというか。いまはこれが好きだし、坂本さんのソロは『B-2 UNIT』が好きです。

PB ミュージシャンは売れすぎてしまうとファンを裏切りたくなる。これはよくあることのようですね。極端に売れてしまうと、道を歩くこともできなくなるわけで、それが辛かったんじゃないかな。『BGM』のようなものを作ったのはそんな背景があったと思う。

松武 いまピーターさんがいみじくも言った“裏切り”の背景には、例えばレコード会社が発売日を勝手に決めてしまって、それに合わせて作ってほしいというのもあったんですよね。

PB そうそう。

松武 もう時効でしょうから言いますけど、メンバーの3人はそんなプレッシャーに対して「冗談じゃないよ」と。「同じことはやらないよ」というのは実はそういうところからも来ているんですよ。

江夏 そうして出てきたのがこのアート作品ですからね。大人になって美術館に行くのが楽しくなるような。僕はそんな感覚を教えられました。

松武イズムを継承する

江夏 今日は松武さんとバラカンさんとご一緒させていただき、僕にとっては夢のようです。

PB 松武さんとはどういう関係なのですか。

江夏 僕にとって松武さんは師匠のような存在です。そして、大変光栄なことに日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ(JSPA)では理事を拝命してからも、松武イズムの継承に務めています。

PB 松武イズムとは?

江夏 例えばシンセサイザーを若い人たちに普及させること。僕も子供のためのワークショップに力を入れています。

松武 シンセサイザーの発展には、やっぱり子供の教育が大事なんですよ。

江夏 うちで持っているシンセも含めて、たくさんの小中高生に触れてほしいと思っています。

PB なるほど。日本在住のキーボーディストで、元モット・ザ・フープルのモーガン・フィッシャーもアンティークなシンセをけっこう持っていますよね。

松武 そうですね。

江夏 モーガンさんもJSPAの名誉会員でいらっしゃいます。

PB そうですか。日本に長く住んでいますし、面白い人ですよね。

——ではここで、松武さんのLOGIC SYSTEM『TECHNASMA』も聴いてみましょう。

〈『TECHNASMA』から「Crisis」(ハイレゾ)を試聴 〉

PB これ、全部タンスで?

松武 まぁ、ほとんどタンスです。

PB マリンバみたいな音も?

松武 そうです。

江夏 マリンバの倍音がきれいに再現されていますね。

松武 うん、4つくらいの音を重ねてるんですよ。

江夏 やっぱり。でなければこんな音出せないですよ。

PB なるほどね。

——続いて、せっかくなのでYMOの『BGM』か『テクノデリック』から、ハイレゾで1曲聴いてみませんか。

松武 じゃあ、「千のナイフ」を聴こうか。

〈『BGM』から「千のナイフ」(ハイレゾ)を試聴 〉

江夏 あー、もう鳥肌が立ちました!

松武 最後は暴走しちゃってる音がそのまま残ってる。

PB いま聴いても過激な音だなぁ。

江夏 そうですね(笑)。

松武 発売日を決めちゃうから、こういうことになっちゃう。

一同 (笑)

PB このソロの部分は教授の即興でしょ?

松武 そうです。このソロは教授の手弾きです。繰り返されるメロディは打ち込みなんですけど、教授が操作して音に変化をつけています。不協和音みたいになるところがありますが、それもわざとやっているんですね。

——お三方とも今日は長時間、ありがとうございました。最後に、今日の取材の感想などありましたらお聞かせください。

江夏 こんな素晴らしい大先輩とお話しできる機会をもうけていただき感謝しています。若い世代、と言ってもそんなに若くないんですけど(笑)、まぁ、お二人よりは下の世代として次の音楽に向け、新しい何かができるよう精進していきたいと思います。ありがとうございました。

松武 (力強く)「継続は力なり!」ということで。続けていかないと何も生み出すことができません。未完成の楽器を未完成のまま受け入れて、いい音作りに専念したいと思います。ありがとうございました。

PB 一言でシンセサイザーと言っても本当に色々な音があるもので、今日も片っ端から様々な曲を聴きましたが、楽しかったですね。そして、このスタジオはとにかくめちゃめちゃ音がいい! 本当にすごいと思いました。

江夏 うわー、嬉しい!

PB 僕が今日持ってきた5枚のアルバムは、昔から何回も聴いているものばかりだけど、「え、こんな音だったの!?」って驚きました。また今度、例のレコード針が出来たらぜひ聴かせてください(笑)。

江夏 もちろんです!

『BGM』から「千のナイフ」を試聴中、右手を突き上げる松武さん

お好きなYMOアルバムを手に記念撮影

ハイト・チャンネルも備えた7.1.4というスピーカー構成で、イマーシヴな立体音響の制作にも対応するStudio mRX Base2。コンソールの左端にはハイレゾの試聴でDAコンバーターとして使用した32チャンネルMADI / AVB コンバーターRME M32 DA proがある

SSL(Solid State Logic)のフィジカル・コントローラー、UF8をコンソールとして使用。DAWはSteinberg NUENDO

松武さん、バラカンさんも絶賛したモニターはGENELECの同軸モデル8351BP。サブウーファーは7370APを導入している

NeveのマイクプリやRME Octamic IIなどが収まるアウトボード

プロ・スタジオの音響を支えるACOUSTIC REVIVEのタップや電源ケーブル、オーディオ・ボードなど

スタジオの隣にはシンセサイザーの倉庫が!

この日の試聴音源。スティーヴィー・ワンダー『Music Of My Mind』、ハービー・ハンコック『Head Hunters』はe-onkyo music提供のハイレゾで聴いた

◎Today’s Playlist

Stevie Wonder / “Girl Blue”〜『Music Of My Mind』

Herbie Hancock / “Chameleon”〜『Head Hunters』

Kraftwerk / “Radioactivity”〜『Radio-Activity』

Weather Report / “Black Market”〜『Black Market』

Hummingbird / “Gypsy Skys”〜『We Can't Go On Meeting Like This』

Logic System / “Crisis”〜『TECHNASMA』

Yellow Magic Orchestra / “1000 KNIVES”〜『BGM』

◎この日の試聴システム

パワード・スピーカー:GENELEC 8351BP

DAコンバーター(ハイレゾ用):RME M32 DA pro

CDプレイヤー:Oppo BDP-105DJP

marimoRECORDS

音楽はもちろん、映画・CM・番組・VP・配信なども手掛けるmarimoRECORDSは2005年に設立された少数精鋭のクリエイター集団。クオリティの高い作品を世に送り出している。

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-40-3 B1F

https://marimorecords.com/

Coming Soon

今年でファイナル!

「LIVE MAGIC! 2024」の聴きどころ

2014年から毎年開催してきたLIVE MAGIC!は今年で10周年になります。しかし、様々な理由から、いわゆるサスティナブルな環境ではなくなってきました。特に円安の状況はアーティストを海外から招聘することをすごく難しくしていて、渡航費などの経費を含めるともう限界となっています。そこで、フェス形式の開催は今回を最後にして、これからは小規模なコンサートの形式で続けられないかと考えています。せっかく10年やったから、完全にやめてしまうのももったいない。無理のない形で続けていこうと思っています。

というわけで、とりあえずファイナルとなる今回のLIVE MAGIC!は、10月19日(土)に10組のアーティストが出演します。20日(日)は、僕が日本に来てからの50年を振り返るトーク・ショウをやることにしました。

さて、今年のラインアップを見てみましょう。何が何でも、僕が呼びたかったのがマシュー・ハルソールです。イギリスはマンチェスターのトランペット奏者で、いわゆるスピリチュアル・ジャズのリーダー的な存在。アルバム『An Ever Changing View』は僕の2023年の年間ベスト・アルバムでした。詳しくはVol.43を参照してください。7人編成のグループである彼らをLIVE MAGIC!に呼ぶのはなかなか難しいのですが、とても融通の利くマネジャーのおかげで来日が実現します。ブルーノート東京も協力してくれて、2日後の10月21日(月)には公演も決まっています。また、この来日を機に、PヴァインからコンピレイションCD『Togetherness – The Best of Matthew Halsall』が、マシュー・ハルソール本人の選曲で10月2日に発売されます。

同じく2023年のベスト・アルバムに『Beauty & The Beats』を取り上げた里アンナ×佐々木俊之も登場します。今年の初めにはライヴも観ましたが、すごく良かったからすぐにお誘いしました。

ジ・マーローズはインドネシアのネオ・ソウルのグループです。インドネシアでソウルと聞くと一瞬「え?」と思うかもしれませんが、これがなかなかいい音なんです。写真に映っているのは3人ですが、5人編成でやってくる予定です。

海外からはもう1組、Lau(ラウー)というスコットランドのベテラン3人組も参加します。ギター、フィドル、アコーディオンのフォーク・グループですが、かなり勢いのある演奏が持ち味ですね。久々の来日公演はツアーが組まれています。他の日本公演はこちらを参照してください。

日本勢では、10年間皆勤賞の濱口祐自も、もちろん出ます。場所はラウンジで。やっぱり彼はあそこがしっくりきますね(笑)。

今回の面白い試みに民謡交換プロジェクト(Moseb Band+こでらんに~)があります。民謡クルセイダーズのヴォーカル、フレディ塚本が民クルと並行してやっている“こでらんに〜”という純然たる民謡グループがあって、その4人のメンバーと、エチオピアの伝統音楽を演奏する“Moseb Band”の共演プロジェクトで、エチオピアの曲も日本の民謡も、全員で演奏するというものです。

オーサカ=モノレールは30年選手ですから、皆さんもよくご存知でしょう。本格的なファンク・バンドで、ジェイムズ・ブラウンばりのノリをいまだに続けています。会場を大いに盛り上げてくれることでしょう。

アーティストのシシド・カフカが主宰するel tempo(エル・テンポ)は、打楽器奏者を集めた大所帯のリズム・プロジェクトです。アルゼンチンのサンティアゴ・バスケスが編み出した“ハンド・サイン”は指揮者のように手を使っていろんなサインを出すと、それに応じて打楽器奏者がみんな即興で演奏するというもので、12人の編成になりそうです。ライヴを観たら、みんな上手くてかなり面白かったんです。普通のドラム・セットのほか、アフリカの太鼓にラテンやブラジルの太鼓など様々な打楽器が躍動します。お客さんにもサインが出るかもしれませんよ。

現在大学生のノーラ・ブラウンはバンジョーを、それも古いアパラチアン・スタイルのバンジョーで弾き語りする人です。初めて観たのは2023年の横浜ジャグ・バンド・フェスティヴァルで、そのときはまだ高校生でしたが、とても上手かったんですよ。オールド・タイム・ミュージックを、ブルックリン育ちの10代の女の子がやっているのもちょっと面白い。イェイル大学の短い秋休みを利用して、最近一緒に活動しているフィドル奏者のステファニー・コールマンと2人でやって来てくれます。

ジロー・ヤマオカは、長野のほうでブルーズ・ギターを弾いて歌っているミュージシャンです。濱口祐自とちょっと似た感じもあるけど、ギター・スタイルは違います。歌は英語でも歌うけど、わりと知られたブルーズの曲を日本語に訳して歌ったり、なかなかいい感じなんですよ。

フェスの形でのLIVE MAGIC!はこれが最後となります。ぜひ皆さんでいらしてください。いつも好評のFOOD MAGIC!もお楽しみに!