Contents

◎Featured Artist & Recommended Albums

Joni Mitchell“Blue”, “The Hissing of Summer Lawns”, “Shadows and Light”, “Turbulent Indigo”, “Both Sides Now”, “Travelogue”, Julian Lage“Speak to Me”, John Surman“Words Unspoken”

◎PB’s Sound Impression

Audio & Visual Professional Shop“SOUND TEC”Listening Room……ESOTERIC K-05XD, ESOTERIC N-05XD, DENON DP-3000NE, Accuphase C-2300, P-4600, C-47AC-6, Sonus faber Olympica Nova III, ACOUSTIC REVIVE Audio Accessories

構成◎山本 昇

Introduction

「余計なものが何もない。音楽そのものを観ていられる」

映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』

が公開に

ⓒ KAB America Inc. / KAB Inc.

今回は山口県防府市にあるオーディオ・ショップ「SOUND TEC(サウンド・テック)」にやってきました。A Taste of Musicの出張企画としては東京から最も遠い場所からのお届けとなります。お店には、ここステレオの部屋のほかにも本格的なシアター・ルームなどいろんなスペースが用意されていて面白いですね。そのあたりは後ほど、お店の代表である三宅宏明さんとのコーナーでお聞きしたいと思います。まずは、5月に公開される映画についてお話ししましょう。

去年の3月に亡くなった坂本龍一の映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』は、彼が好んでいたというNHKの509スタジオでのピアノ演奏を収録したコンサート映画です。モノクロの映像は、ピアノを弾く教授の姿を淡々と追うだけで、解説も何もありません。でも、もうそれで十分ですね。その直後に亡くなるのを観る人はみんな知っているから、そういう情感にうったえるも部分あるわけで……。映画の監督は、教授の息子である空音央(そら・ねお)が務めています。映像はとても丁寧な印象を与えますが、シンプルで奇をてらうようなところもありません。音もすごくいいですね。全体的にミニマルなこの感じが僕は好きです。余計なものが何もない。音楽そのものを観ていられる構成はとてもいいと思いました。

20のセットリストの中では、個人的にはよく聴いていた「20220302 - sarabande」、そして「Tong Poo」が良かったですね。また、「Happy End」「Merry Christmas Mr. Lawrence」「Opus - ending」という最後の3曲の流れも印象的でした。「The Sheltering Sky」や「The Last Emperor」も教授の映画音楽として有名ですが、「戦メリ」のテーマ(「Merry Christmas Mr. Lawrence」)は本当に素晴らしい。僕自身が映画『戦メリ』に濃密に関わったこともあるのかもしれませんが、一つの作品として聴く人の心にうったえるものがたくさん詰まっている。これこそ彼の最高傑作だと今でも思っています。教授の一周忌に公開される『Ryuichi Sakamoto | Opus』は、ファンならみんなが喜んで観られる映画だと思います。

映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』

音楽・演奏:坂本龍一

監督:空音央 撮影監督:ビル・キルスタイン 編集:川上拓也 録音・整音:ZAK 製作:空里香、アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ 製作会社:KAB America Inc. / KAB Inc.◎日本/2023年/モノクロ/DCP/103分/Atmos &5.1ch/配給:ビターズ・エンド◎5月10日(金)より全国公開

Featured Artist

新たな評伝も邦訳された

希代のシンガー・ソングライター

ジョーニ・ミッチェル / Joni Mitchell

ジョーニ・ミッチェルの評伝『Reckless Daughter: A Portrait of Joni Mitchell』の邦訳『じゃじゃ馬娘、ジョニ・ミッチェル伝』(亜紀書房)が今年2月に発売されました。原書は2017年にアメリカで出版されています。僕は基本的に英語版で読みましたが、大変面白かったです。読み始めて気付いたのは、こうしたアーティストの評伝は、本人が亡くなった後に目にするのが多いということ。ジョーニのようにまだ現役の人の本を読める機会は意外に少ないなと思いながら、面白く読み進めていきました。

著者のデイヴィッド・ヤフィーはアメリカの学者です。以前、彼が雑誌に書いたジョーニの記事には、ちょっと彼女の気に障る部分があったとか。ご立腹だった彼女は、この本のための長い取材のオファーに最初は否定的だったそうだから、彼女の信頼を得るため、ヤフィーには努力が必要だったみたい。この本にはだから、彼女が怒るようなことはあまり書いていないでしょう(笑)。でも、かなりバランスの取れた本だという印象を持ちました。どんなミュージシャンでもそうですが、僕らが主に知っているのはデビューした後のこと。それ以前のことはだいたい分からないものですよね。でも、この本で知る彼女の子供時代の話もなかなか興味深いものでした。

カナダの地方の小さな街で育った彼女。両親はすごく保守的な人だったそうです。子供の頃はスポーツするのも好きだったんだけど、ポリオ(急性灰白髄炎)を患ってしまいます。彼女が子供時代を過ごした1940年代の終わりから50年代初頭は、この感染症がまだ世界的に流行っていた時期です。同じくカナダ人でジョーニの友達だったニール・ヤングも小児麻痺に罹ったことがあるそうです。彼女の病はかなり重篤だったようで、生きられるかどうかの瀬戸際を彷徨ったこともあったとか。病院での生活では身動きすら禁じられた時期もあったそうですが、無事退院することができました。ただし、スポーツは全く無理。絵を描いたり、音楽をするようになったのは、これが大きな理由の一つだったのです。アルバム・ジャケットのほとんどで自ら絵を描いてきた彼女は、学校では美術の時間がいちばん好きだったと言います。でも、あるとき国語の教師から、言葉でも絵を描くのと同じように表現できると言われ、それがずっと心に残っているそうです。まさしく彼女が作る歌の歌詞には、僕らが常々思っていた以上に深い世界があることをこの本は教えてくれます。それぞれの曲が生まれたとき、彼女に何が起きていたのか、どんな心境だったのか−−−そういったことも解説されているから、それを知ったうえで曲を聴くと、メロディや編曲の面白さもさることながら、言葉で何を表現しているのかを誰もが意識するようになると思います。

付き合った男たちの多さも、ジョーニというアーティストを知る上で大きな要素の一つでしょう。まだ十代の頃、彼女は出産を経験しますが、いろいろ悩んだ末に自分では育てられないと、養子に出すことになりました。その子にまつわる曲を書き、のちに再会するのですが、関係はお互いに難しいものだったようです。その後、チャック・ミッチェルというフォーク・シンガーに出会って結婚するも、価値観の違いにより別れるんですが、旧姓のアンダスンには戻さず、ミッチェルの苗字をそのまま芸名として使い続けました。

楽器は最初、ポリオを患ったことで指に力が入りにくかったこともあり、ウクレレを弾いていたそうです。その後、ギターも演奏するようになるわけですが、オープン・チューニングを多用していたのは、開放弦を多用することで弦を押さえる力が少なくても弾けるようにするための工夫だったのですね。1998年のアルバム『Taming the Tiger』では、ローランドのVG-8というギター・シンセに変則チューニングをメモリーして演奏したこともあるそうです。

確かに彼女は変なチューニングを用いるミュージシャンでした。また、コード自体も普通は使わないものがあったらしい。さらにはコード進行も曲の構成も変わっていたから、バックのスタジオ・ミュージシャンも苦労したとか(笑)。特にベイシスト泣かせだったと言われています。ベイスの旋律は、コードのルート音を基本とすることが非常に多いけれど、ジョーニはそんな音を欲していない。ドラマーのラス・カンケルに、「あなたのバンドのベイスシトはジャズ・ミュージシャンじゃないと務まらない」と助言されたそうです。そして、ギタリストのロベン・フォードから「フロリダに変なベイシストがいるよ」と紹介されるのですが、それがジャコ・パストリアスだったのです。まだ有名ではなかったジャコがジョーニのアルバムに参加したのは1976年の『Hejira』から。彼がウェザー・リポートに加入するのもこの年の『Black Market』からですが、このアルバムでは2曲のみに参加。次の『Heavy Weather』(1977年)で本格的に参加して有名になったわけだから、ジョーニはいち早く彼に目を付けていたことになりますね。

そんなジャコとも男女の関係になるわけですが、ちょっと遡ると、チャック・ミッチェルと別れた後、彼女はデイヴィッド・クロズビーに見出され、最初のアルバム『Song to a Seagull』を1968年に発売します。この頃、アルバムのプロデューサーを務めたクロズビーと交際していたことも知られています。ジョーニは、関係を持った男たちのことを良くは言いません(笑)。それはもちろん、何か理由があって別れているからでしょうけれど、中でもクロズビーのことはかなり辛辣に語っています。まぁ、彼もけっこう個性の強い人ですから……。逆に、あまり悪く言われなかったのがグレアム・ナッシュでした。彼がまだホリーズで活動していた1968年頃、コンサートで訪れたカナダで初めてジョーニと会っています。まだそれほど彼女のことは知られていない頃のことですが、二人はいい感じになって、グレアムはイギリスに帰国後、彼女が住んでいたL.A.のローレル・キャニオンにやって来ます。そこでグレアムは、デイヴィッド・クロズビーとスティーヴン・スティルズに出会うんですね。グレアムとジョーニはカップルになって、しばらく一緒に住んでいます。結婚したも同然のような生活で、グレアムは実際に彼女と結婚したいと思っていたらしいんです。ジョーニのほうは最初の結婚で失敗しているからか、奔放な感じがある。ギリシャを旅する彼女はグレアムに電報を送っています。そこに書かれていたのは、「砂を強く握ると、指からこぼれていく」−−−つまり、束縛されるのは避けたく、自由を優先したいとの意思表示です。結局、グレアムとは別れ、そのときの傷つきやすい心理状態をそのまま歌でさらけ出したのがアルバム『Blue』(1971年)ですが、これは彼女にとって最も注目された作品になりました。衝撃的だった『Blue』−−−レコード会社からは、このようなアルバムを続けて作ってほしいと言われたそうですが、本人はそうはしたくない。クリエイティヴな人はいつでも、そのときの自分を作品として表現したいわけですから。ただ、この頃にはミュージシャンとして注目もされたし、売り上げも伸びてきます。一つ前のアルバム『Ladies of the Canyon』(1970年)には自身の曲として初のヒットとなった「Big Yellow Taxi」が収録されていました。

もっとも、有名になる前からほかの歌手が彼女の曲を取り上げることもありました。例えば、フォーク界で活躍していたジュディ・コリンズが「Both Sides, Now」を録音したのは、ジョーニが『Clouds』(1969年 邦題:青春の光と影)を出す前でした。この曲はジュディ・コリンズが歌ってヒットしましたが、ジョーニは彼女の歌い方が好きじゃなくて、そのあたりもけっこう辛辣に語っています。僕もジュディ・コリンズはあまり好みではないので、言わんとすることは分かる気がします。自分が売れる前に、ソングライターとして認められて話題になっていく。思えばボブ・ディランと同じようなプロセスを辿っていくわけですね。彼女の初期の曲を歌った歌手には、トム・ラッシュもいました。

「Big Yellow Taxi」のヒットで気をよくしたレコード会社は、また同じようなレコードを作ってほしいと言いがちです。『Blue』の次のアルバム『For the Roses』(1972年 邦題:バラにおくる)のタイトル曲は、こんなことが歌われています。優勝するとバラの花を首にかれられる競走馬は引退後、多くは殺処分されると言われます。歌手も、用済みとなれば無残な結果が待っていると−−−ジョーニは音楽業界の仕組みに対して歯に衣着せぬ言い方をしています。このあたりは『じゃじゃ馬娘、ジョニ・ミッチェル伝』にも詳しく書かれています。この本ではジョーニ本人の長いインタヴューはもちろん、こうしたバイオグラフィには欠かせない、関係者への取材もたくさん行っています。付き合っていたジャクソン・ブラウンにふられてしまった彼女。そんなブラウンについてはボロカスに言っています。自分をふった相手にはとにかく容赦がない(笑)。僕はいわゆるゴシップねたにはあまり興味がありませんが、これだけ男関係の多さで知られる人だから、なるほどこういうこともあるのかと、新たな発見もなきにしもあらずでした。ただ、付き合う相手をどんどん代えるのが男性ならそれほど注目されることはかなったかも。でも、本当は女性だって同じはずですよね。だから、ジョーニのそういうところばかりに注目するのは良くないかもしれないけど、まぁ気にはなるかな。そのときどきの自分の感情を、かなりストレートに歌にしてきた彼女のことだから、バックグラウンドを知れば、なるほどと理解が深まることもあります。ジョーニはその後、アルバム『Wild Things Run Fast』(1982年)に参加したベイシストのラリー・クラインと結婚するも、12年ほど過ごして離婚しています。でも、別れたあとも仲がよく、ラリーが彼女の録音に参加したりしています。

ジョーニ・ミッチェルの作品でよく話題になるのは、やはり70年代までのものが多いですね。80年代以降はレコード会社も変わって、サウンドは良くも悪くも80年代のものになっていたりします。僕はむしろ、90年代以降のアルバムに興味を惹かれます。例えば、グラミーの最優秀ポップ・アルバムを受賞した『Turbulent Indigo』(1994年)。オーケストラをバックに、自作曲の編曲を大幅に改めた『Travelogue』(2002年)はとても好きでした。ではここから、アルバムを実際に聴いていきましょう。

書籍『じゃじゃ馬娘、ジョニ・ミッチェル伝』

デヴィッド・ヤフィ 著/丸山京子 訳(亜紀書房)

Recommended Albums

ジェイムズ・テイラーも参加した4作目

『Blue』

4枚目のアルバム『Blue』(1971年)の中では、月並みですが僕も「A Case of You」が好きです。いやぁ、家でもこんな音で聴きたいなぁ(笑)。この曲ではジョーニ本人がダルシマーを弾いています。構造はわりと単純だけど何百年も遡る歴史を持つこの楽器は、膝の上に乗せて演奏します。もしかしたら、これもポリオの関係で親しんだのかもしれませんが、この楽器の選択は珍しいですよね。それ以前では、ローリング・ストーンズの「Lady Jane」でブライアン・ジョーンズが弾いているというくらいの印象しかなかったと思います。

先ほどもお話ししたように、このアルバムを作っているとき、ジョーニは傷つきやすい状態でした。レコーディング・スタジオでは、どうしても必要な人以外は入室禁止だったそうです。エンジニアは2作目の『Clouds』から担当しているヘンリー・ルーウィです。最初のアルバム『Song to a Seagull』ではデイヴィッド・クロズビーがプロデューサーを務めましたが、音の仕上げ方などで彼女とは意見が合わず。『Clouds』で「Tin Angel」の1曲だけポール・ロスチャイルドが手掛けた以外、プロデューサーは起用しない方針としました。そんな彼女は、音に関してヘンリー・ルーウィを信頼し、“More than an engineer”と評しています。実質的にはコー・プロデューサー的な存在だったようです。そんな彼はジョーニの作品に、エンジニアとして1991年のアルバム『Night Ride Home』あたりまで参加しています。

『Blue』のギターはジェイムズ・テイラーです。ジョーニはJTともしばらく付き合っています。未発表音源を集めたボックス・セット『Joni Mitchell Archives - Vol. 2: The Reprise Years(1968-1971)』には、1970年のBBCライヴの模様が収録されています。友人の死を綴った「Fire and Rain」を発表したこの時期のジェイムズ・テイラーは、ヘロイン中毒から立ち直ったばかり。二人とも精神的な問題を抱えていたためか、関係は長くは続きませんでした。

あらためて聴いてみると、「A Case of You」もある意味では変な曲です。もう何十回も聴いているから当たり前になっているけれど、初めて聴く人にとって、歌詞は字余りどころじゃないし、メロディも普通の感覚からは相当逸脱していると感じるでしょう。「Big Yellow Taxi」のようなヒット曲も作れるんだけど、そればかりをやろうとはしない。特にこの『Blue』以降は『The Hissing of Summer Lawns』(1975年)あたりからジャズに向かったりしたため、ついていけないファンも多かったかもしれません。

宗教スキャンダルを取り上げた辛辣な曲も

『Turbulent Indigo』

いきなり時代は90年代に飛びますが、『Turbulent Indigo』(1994年 邦題:風のインディゴ)に注目したいと思います。このアルバムにはほかにも「Sex Kills」といった辛辣な歌詞の曲があり、また「Not to Blame」は女性に対する暴力、もしくはジャクソン・ブラウンのDVについて歌ったものと目されています。ここでは「The Magdalene Laundries」を聴いてみましょう。この曲もギターのコードの組み方が変わっているので、すぐに彼女の曲と分かります。これもおそらくオープン・チューニングでしょう。ほかの誰とも違う、本当に特徴的な音楽です。参加ミュージシャンは曲によって異なりますが、この曲は本人が歌とギターとキーボードを多重録音していて、ベイスだけラリー・クラインが弾いています。

それにしても、彼女の曲はやはり、英語が分からないとその魅力がつかみづらいかもしれません。「The Magdalene Laundries」の“Magdalene”は、新約聖書の福音書に登場する「マグダラのマリア」に由来するもので、アイルランドのカトリックが運営していた洗濯所のこと。未婚の母など、社会的弱者の女性を送り込み、奴隷のような労働を課していた悪名高い教会施設を歌ったものです。カトリック教の児童虐待や性虐待といったスキャンダルが出始めた頃、ジョーニは新聞記事か何かでこの事実を知ったそうです。記事を読んで彼女が思い出したのは、自身がポリオを罹ったときに入院したのがカトリック系の病院だったこと。そこのシスターたちが非常に冷たかった記憶があり、そんな悲しい思い出がよみがえってきたため、歌詞もかなり辛辣な内容となっています。歌の主人公は27歳の未婚女性。男の視線のせいで道徳的にダメな女とのレッテルを貼られてしまったという……。架空の人物ですが、自分も未婚の母だったから、その罪悪感もどこかに残っていたそうです。先ほどの本を読むと、こうした曲の聞こえ方も変わってきますね。

山口県防府市のオーディオ・ショップ「SOUND TEC」。その2chのメイン・リスニング・ルームで試聴するバラカンさん

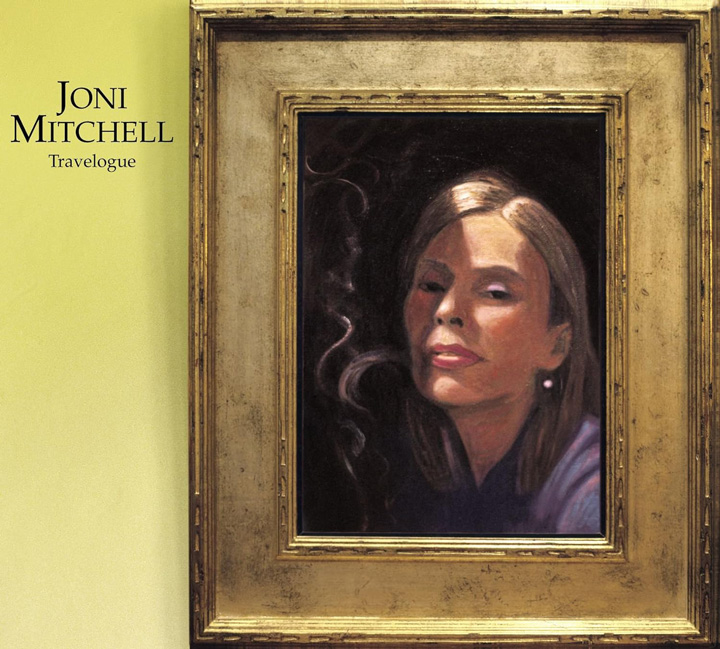

オーケストラを従えたセルフ・カヴァー

『Travelogue』

2枚組の『Travelogue』(2002年)からは「Woodstock」を聴きましょう。このアルバムは大人数のオーケストラを従えて録音した作品です。有名な曲も少しあるけど、それほど注目されなかった曲も選ばれています。オーケストラのほかは、ブライアン・ブレイド(ドラム)、ラリー・クラインとチャック・バーグホファー(ベイス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ビリー・プレストン(オルガン)、ウェイン・ショーター(サックス)、ケニー・ウィーラー(フルーゲルホーン)などが参加。編曲と指揮はヴィンス・メンドーザです。ここまでオーケストレイションを使うのは意外だったし、ちょっと不思議ですよね。このあとに『Shine』(2007年)がありますが、彼女のほぼ最後のほうの作品です。

自身の過去の音楽をもう一度ドラスティックに捉え直したこのアルバム。声はちょっと低くなっていますね。彼女はずっと喫煙を続けていて、その影響で声も昔のようなソプラノではなく、いわゆるコントラルトですが、僕は個人的に今の声のほうが好きです。

ジョーニのアルバムのレーベルは、『Blue』まではワーナー傘下のリプリーズ(Reprise Records)で、5作目の『For the Roses』から『Night Ride Home』まではアサイラム(Asylum Records)とゲフィン(Geffen Records)。先ほどの『Turbulent Indigo』でリプリーズに戻り、『Taming the Tiger』(1998年)、『Both Sides Now』(2000年)の3作を出しました。そして、この『Travelogue』ではナンサッチ(Nonesuch Records)に移籍しています。ナンサッチはワーナー・グループの中でもいちばんアート寄りと言われていて、アーティストの立場から見ると、あまり売れない人たちのレーベルというイメージもあるらしく(笑)、ジョーニはこの移籍には難色を示していたそうです。結局、この次に出した最後のアルバム『Shine』はスターバックスが立ち上げたヒア・ミュージック(Hear Music)から出ました。

スタンダード曲のカヴァーを中心に

『Both Sides Now』

『Travelogue』の2年前に出た『Both Sides Now』(2000年 邦題:ある愛の考察~青春の光と影)も、オーケストラをバックに録音されたもので、こちらは主にスタンダード曲のカヴァー、さらに自作曲の「A Case of You」と「Both Sides, Now」も収録されています。ここではe-onkyo musicが提供してくれたハイレゾから、彼女の代表曲の一つであるタイトル曲(邦題:青春の光と影)を聴いてみたいと思います。

「Both Sides, Now」をジョーニが作ったのは、彼女がまだ24歳頃のことでした。人生を振り返るようなニュアンスのある曲だから、なぜ若いあなたがこのような曲を作れるのかと、当時は聞かれることもあったそうです。それから30年以上を経て、もう一度歌われたこのヴァージョンが僕はいちばん好きです。シビれるなぁ。ソプラノ・サックスはウェイン・ショーター。ジョーニはウェインがものすごく好きで、いろんなアルバムで起用しています。

豪華な布陣で臨んだライヴの記録

『Shadows and Light』

1980年のライヴ・アルバム『Shadows and Light』もハイレゾで聴いてみましょう。メンバーは、パット・メシーニー(ギター)、ライル・メイズ(ピアノ/キーボード)、ジャコ・パストリアス(ベイス)、ドン・アライアス(ドラムズ)、そしてテナー・サックスにマイケル・ブレッカー。もう、十分豪華な布陣なんだけど、ジョーニとしてはサックスがウェイン・ショーターでないのはちょっと残念だったらしいです(笑)。

ジョーニはこの1年前の1979年にジャズ・ミュージシャン、チャールズ・ミンガスとのコラボレイション・アルバム『Mingus』を作っていました。ミンガスはすでにALS(筋萎縮性側索硬化症)で余生もわずかという状態で、アルバムの完成を待たずに亡くなってしまいます。『Shadows and Light』にも収録されている「Goodbye Pork Pie Hat」はチャールズ・ミンガスが作った名曲ですが、これにジョーニは歌詞を付けて歌っています。そのあたりの経緯は、先に紹介した本でも触れられています。ちなみに『Mingus』は、ミンガス本人に頼まれて制作することになったのですが、当初、彼女のマネジャーは反対したそうです。ファンの多くは分からないし、売れないからと。でも、彼女は引き受けました。売り上げは、マネジャーの言うとおりでした。売れなかったし、評判も芳しくなかった。それでも、自分がやりたいと思ったことはやる。それが彼女のやり方なのでしょう。僕は全曲とは言わないけれど、中には素晴らしいものもあると思います。

この『Shadows and Light』にはジョーニ自身が監督した映像作品もあって、これがまたなかなか格好いいんです。2002年にはジョーニが編集した「完全版」も出ました。

ジャズに接近した意欲作

『The Hissing of Summer Lawns』

ここらへんで、アナログもいってみましょう。1974年のアルバム『Court and Spark』にはトム・スコット率いるL.A.エクスプレスのほか、ラリー・カールトンやジョー・サンプルら一流どころが参加。この中の「Help Me」は、「Big Yellow Taxi」を上回る彼女の最大のヒット曲となるなど、わりと分かりやすいサウンドでした。しかしその翌年、1975年に発売された『The Hissing of Summer Lawns』ではいきなりジャズに向かいます。1974年にシンコーミュージック(現シンコーミュージック・エンタテイメント)に入社した僕は、会社が楽曲の権利を管理していたシンガー・ソングライターをたくさん担当しましたが、ジョーニもそのうちの一人でした。担当として初めて聴いた作品でもあり、真剣に聴けば聴くほどすごくいいアルバムだったけど、大きな売り上げには結びつかなかったのが本当に残念でした。

ハービー・ハンコックがジョーニの曲を特集した『River: The Joni Letters』(2007年)というアルバムで、ティナ・ターナーが「Edith and the Kingpin」を歌いました。そのオリジナルには、ジョー・サンプル/ラリー・カールトン(ギター)、ウィルトン・フィルダー(ベイス)、ジョン・ゲリン(ドラムズ)らが参加。格好いい曲に仕上がっています。ただ、当時はこの歌詞をあまり気にせず、サウンドそのものに聴き入っていたものです。むしろ、ティナ・ターナーが歌ったヴァージョンで言葉が耳に入ってきました。あらためて聴くとちょっと変わった歌詞で、これを簡潔に説明するのは難しいのですが……。タイトルにあるイーディスとはギャングスターの女の名。力を持つ男と弄ばれる女の関係を、ギャングスターとその女に見立てているのですね。アルバムの邦題は『夏草の誘い』ですが、“Hissing”とは、蛇が発するス〜という擬態音のこと。“Lawn”は芝生ですから、“Hissing of Summer Lawns”とはスプリンクラーのことなんです。雨があまり降らないL.A.あたりで芝生を青々と維持するためにスプリンクラーで水を撒く。そんなブルジョア家庭の無駄遣いを象徴しているわけですが、英語圏の人でなければタイトルの含意を読み取るのは難しいかもしれません。

山口県防府市のオーディオ・ショップ「SOUND TEC」。その2chのメイン・リスニング・ルームで試聴するバラカンさん

幅広い層に注目される

ジャズ・ギタリストの4作目

ジュリアン・ラージ / Julian Lage

『Speak to Me』

さて、ここからは最近発売された新譜の中からお薦めの作品をご紹介します。まずはジャズ・ギタリスト、ジュリアン・ラージの4作目となる最新作『Speak to Me』。今回のアルバムには、1曲ごとにジャンルが変わっているのではと思うほど本当に多様な音楽が詰まっています。では早速、頭の2曲「Hymnal」「Northern Shuffle」をハイレゾで聴いてみましょう。これだけでもまるっきり違う2曲です。「Northern Shuffle」はビートこそロックン・ロールだけど、ギターはフリー・ジャズっぽい。ジュリアン・ラージは、いろんなギターを弾く中で、基本的にはテレキャスターが多いようですが、ジャズでテレキャスターを使う人はあまりいないと思います。その点からして個性的な感じがありますね。これまでにもいろんなアルバムを出していて、わりとリリカルなものもある。最近は基本的にトリオで活動していて、ベイシストのホルヘ・ローダー、ドラマーのデイヴ・キングとやることが多い。そして、今回のアルバムはジョー・ヘンリーがプロデュースしています。彼は自身もシンガー・ソングライターで、どちらかというとヴォーカリストの作品を手掛けることが多い人です。どうやら、彼の最新作を聴いたジュリアン・ラージのほうからアプローチしたようです。

ジョー・ヘンリーはとにかく曲そのものを大事にするプロデューサーです。曲ありきのレコード作りをする人なんですね。歌わないジュリアン・ラージに、ジョー・ヘンリーは自由に即興できる環境を作ったということです。ただ、いろんなタイプの曲が集まったので、録音を進めながらもジュリアン・ラージはそれらを同じアルバムに収録するのは無理なのではと心配したそうです。でも、ジョー・ヘンリーは「大丈夫。聴く人は分かってくれるから心配ないよ」と明言したそうです(笑)。

演奏者はトリオのほか、サックスなどにジョー・ヘンリーの息子のリーヴォン・ヘンリー、キーボード奏者にパトリック・ウォレン、そしてカナダの若手女性ピアニストのクリス・デイヴィスが参加しています。本当に多様な音楽が詰まっていて、幅広い層から注目されているこのアルバムを、これまでの作品と同様に僕も気に入っています。ラジオでもよくリクエストが届いていますね。

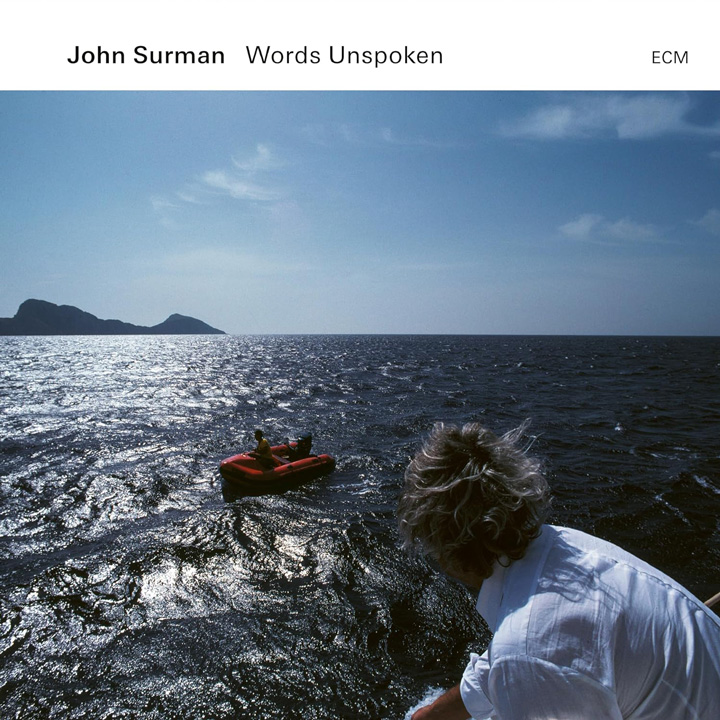

サックス奏者のヴェテランが

ECMより放った最新作

ジョン・サーマン / John Surman

『Words Unspoken』

今年80歳になるイギリスのジャズ・ミュージシャンで、現在はノルウェーに住んでいるジョン・サーマンの新作から、1曲目の「Pebble Dance」を聴いてみます。僕が高校生の頃には当時最先端のフリー・ジャズに近いことをやっていました。バリトン・サックスをバリバリに吹くスタイルは、僕にはちょっと音圧が強すぎでしたが(笑)、1990年前後に聴いたのはECMらしいサウンドで、そのあたりから積極的に聴くようになりました。『Words Unspoken』の参加メンバーは、ロブ・ウェアリング(ヴァイブラフォン)、ロブ・ルフト(ギター)、トマス・ストローネン(ドラムズ)です。ジョン・サーマン本人のライナー・ノーツによると、今回はいくつかのアイディアを彼らと共有しつつ、しかし具体的にどの曲のどの部分を誰が担当するかは何も決めず、お互いの演奏を聴き合いながら即興で録音していくというスタイルを採用したそうです。自由にやっている印象の部分もあるけれど、しっかりと構成された部分もある。バリバリと吹きながらもメロディックな感じもあって、個人的には好みのタイプのジャズです。アルバム・タイトルは“口にしない言葉”という意味ですね。

PB’s Sound Impression

「レコーディング・スタジオにいるようなサウンド」

−−ここからは、SOUND TECの三宅宏明さんとのミニ対談をお届けします。お二人とも、よろしくお願いします。

三宅 今日は遠路はるばる山口までお越しいただき、ありがとうございます。

PB ここまで来るからには何かあると思っていましたが、本当に見るべきもの、聴くべきものがたくさんあるオーディオ・ショップで驚きました。

三宅 それは嬉しいお言葉です。当店では、お買い求めやすいものから高級なものまで幅広いラインアップを取りそろえています。マニアの方だけでなく、これからオーディオを初めてみたいという方にも気軽にご来店いただけるよう心掛けています。また、女性のお客様にも興味を持っていただけるような商品もご用意しています。

PB そうした初心者や若い方、あるいは女性の方たちがオーディオの世界に入ってきやすくするためにどんなアプローチをしていますか。

三宅 オーディオの楽しさを広めるために体験の共有、共感を大事にしています。どんなオーディオ製品も、音楽や映像を楽しむためにあるのですから、まずはその方が大好きなコンテンツを体験していただきます。そして、ヒアリングをさせていただきながら、その方の住環境にどう馴染ませていけるかを一緒に楽しみながらご提案させていただいています。

カジュアルなリビング・シアターを想定したコーナー。家具や照明、インテリアも含めたトータル・デザインを提供している

PB スタッフの方がたくさんいるのは、いろんな人たちのニーズに対応するためですか。

三宅 はい。私がこの店に入った頃はゴリゴリのプロスタッフのみで対応させていただいていました。そこから何かを変えようと、私の妻に手伝ってもらったり、ほかにも女性スタッフを増やしたりしました。年齢構成も、現在は会長を務める70代の父から30代前半まで、どんな世代のお客様にとってもお話ししやすいスタッフが揃っています。

PB 僕が日本に来て、初めてステレオを揃えたときのことを思い出してみると、例えばスピーカーは壁一面にある中からスイッチャーで聴き比べたりしていました。それはけっこう時間のかかるプロセスですよね。

三宅 そうですね。当店もかつてはひな壇にスピーカーをたくさん並べてスイッチャーで切り替えられるようにしていましたが、それよりも、アンプやプレイヤーなどを含めたシステムとして聴いていただくのが理想的だと考えました。そこで、いろいろな部屋を用意して、その空間に合ったシステムをご紹介しています。そのほうが、実際の居住空間でどう聞こえるかということも想像していただきやすいと思うんです。

PB 確かに、そのほうが分かりやすいですね。お客さんの試聴は自分の好きな音楽で行える?

三宅 ぜひお好きな音楽をお持ちいただくようお願いしています。それで聴くのがいちばん分かりやすいですから。最近はデータを持参される方も多いですが、もちろん対応しています。

PB ここにはシアター・ルームもいくつかありますが、特に2階の部屋はまさにミニ・シアターにいるようで素晴らしかったです。視聴したエリック・クラプトンのライヴのBlu-rayなど、まるで自分の目の前で弾いているかのような音でした。

三宅 2階のハイエンド・シアターは私のこだわりをいろいろと反映させていまして、特に定在波という音の跳ね返りによる悪影響を排除するための工夫、反射・吸音のよるルーム・アコースティックもしっかりと行い、コンテンツに没入できることをコンセプトに設計しています。また、部屋のインテリアも、いいデザイナーと組むことができ、ホーム・シアターにありがちな圧迫感のない快適な空間に仕上がったかと思います。

PB 相当なこだわりを感じました。

三宅 音響データのコンピューター解析も使って建築との融合を図り、電源回路も専用にして、スピーカーを設置する場所には共振を抑え、音質を向上させるためのステージを造ったり。ここまで細かくやるのには確かに時間もかなりかかりました。また、いい空間は建築やデザインに携わる外部のパートナーたちとのコラボレーションも欠かせません。みんなで1チームと言いますか、そういった連携もあってこそだと思います。

SOUND TEC代表の三宅宏明さん

PB そういった総括的なサーヴィスを求める人たちは山口にも多いのでしょうか。

三宅 そうですね。例えばスピーカーも、ただ置いただけでは理想的な音にはなりません。環境に応じてどう追い込んでいくかが重要になりますが、そうしたこともきちんとご説明すれば、皆さん分かってくださいます。「お店で聴いたときは良かったけど、家に入れたら思うように鳴らない」というケースは、機材とそのお部屋のマッチングもありますが、音の反射のコントロールを見直すことも重要です。そのあたりのフォローもしっかりさせていただいています。

PB 三宅さん自身、相当に研究しているんですね。

三宅 はい、勉強させていただいてます。私も好きなので、「何か違うな」と感じればいろいろ試したりしています。

PB 個人的にはどんな音楽がお好きなんですか。

三宅 私は若い頃、東京に住んでいたこと、そして長期にわたって海外を旅したことがあります。各地のフェスやクラブ・イベントといったシーンを体験する中で、そこでかかっていたハウスやテクノ、ヒップホップといったダンス・ミュージックやブラック・ミュージック、ロック、ワールド・ミュージックに感化され、好んでよく聴いていました。その後、地元に帰ってきてハイファイ・オーディオに深く携わるようになり、ジャズやクラシックなど、高音質録音の生演奏への興味が深まってきました。今日もいろいろな音楽を聴かせていただきましたが、生のセッションの素晴らしさ、そのときにしか録れない物語と言いますか、そうしたものに触れながら、好きなジャンルも広がってきました。

バラカンさんもお気に入りのハイエンドなシアター・ルーム(2階)には“Double bass array”やDSPの活用による定在波の除去など、三宅宏明さんのアイディアもふんだんに盛り込まれている

PB 取材で使わせてもらったこのメインのリスニング・ルーム(ステレオ)ではアナログからハイレゾまでいろんな音源を聴きましたが、まるでレコーディング・スタジオにいるような感じがする音でした。機材ももちろんいいものですが、部屋そのものの鳴りも工夫しているのでしょうか。

三宅 今日お聴きいただいたシステムは価格帯で言うとミドル・ハイ・クラスのものです。それほど高すぎないものでラインアップしてみました。ルーム・チューニングとしては、低音がこもらないよう壁の隅にベーストラップを設えたり、天井に拡散パネルを貼ったり、様々な対策を施しています。もちろん、電源周りもしっかりした環境に整えています。そのほか、ACOUSTIC REVIVEさんのケーブルをはじめいろんなアイテムがノイズを軽減したり、音楽の躍動感を支えてくれたりしています。

電源系をサポートするACOUSTIC REVIVEの各種アイテム。電源ボックスRTP-6 absolute、電源タップ用クォーツアンダーボードTB-38Hなど

PB オーディオ・アクセサリーも、“Before and After”で聴き比べると分かりやすいですよね。

三宅 そうなんです。当店でも試聴イベントなど行っていますが、聴き比べではアフターで感動できなければ意味がないと思っています。隠れていたものが出てきたとか、スケールが大きくなったとか。表現の仕方は様々ですが、ACOUSTIC REVIVEさんのアクセサリーも縁の下の力持ちになってくれています。この部屋でも、ケーブル類のほか、ルーム・アコースティックを整える新製品などいろいろ使っていまして、一つひとつ、ない状態とある状態の聴き比べをスタッフ同士で行いながら組み上げています。アクセサリーを導入することで、機材のポテンシャルもしっかり出ますし、ソースに元々入っている情報を、より引き出すことにも寄与していると思います。

PB システムもアクセサリーも、スタッフの皆さんがいろんなものを聴き比べていないと人に薦めることもできないわけだから、勉強が必要ですよね。

三宅 もちろんです。新商品が入ってきたら、まずはみんなでじっくりと試聴するなどしています。音の印象はアイテムの組み合わせによっても全然違うもの。オーディオ・ラック一つでも変わるんですよ。

PB おー、そうですか。

三宅 そのあたり、「本当はどうなの?」と半信半疑の方は、当店のような場で実際に体感していただきたいと思います。それほどは変わらないと感じれば、それはそれでいいと思いますので。

PB じゃあ、人によっては半日くらいここで過ごすことになる?

三宅 そうですね。土日のイベントに両日とも参加するため、県外から1泊2日で来られる方もいらっしゃいます(笑)。

PB オーディオはけっこうお金がかかるし、買ったらある程度は長く使うものだから、真剣に選びたいですよね。

三宅 高級な趣味と見られるオーディオですが、価格やデザインも含めてその方に合ったものが必ずあります。そんな一品に出会っていただければ、日常生活も豊かになるはずです。さらに言えば、お客様にとってオーディオは買ってからがスタートです。そこから自分好みの音に育てていかれるわけですが、我々のノウハウはそこでも問われます。ご購入後も、しっかりとお手伝いできるようにしていきたいと考えています。

PB なるほど。

三宅 今日はバラカンさんにいろんな音楽を聴かせていただきましたが、曲の背後にあるストーリーを知ったうえで、その音楽を我々が組んだシステムで聴けたのはすごく新鮮な体験でした。我々は普段、こうしたシステムをどう鳴らすかというハード目線になりがちです。私は以前から、音楽とは国や文化や人物などいろんな要素が交ざり合って出来ていることを皆さんと共有したいと思っていました。それが大切だということを、バラカンさんのお話であらためて感じられて嬉しかったし、これからもそういう意識で音楽に接していきたいと強く思いました。そして、販売店として、音楽とオーディオがしっかりとかみ合うようなサーヴィスをお届けしたいとの思いを新たにしました。本当にありがとうございました。

PB こちらこそ、ありがとうございました。A Taste of Musicは、いい音楽をいい音で聴くというのがそもそもの発想です。その意味でも、今日は僕も嬉しかったです。

−−ありがとうございました。

上から、Accuphase C-2300(プリ・アンプ)、C-47(フォノ・イコライザー)、P-4600(パワー・アンプ)

上から、ESOTERIC K-05XD(SACDプレイヤー)、N-05XD(ネットワーク・プレイヤー)

レコード・プレイヤーはDENONの新しいフラッグシップDP-3000NE。ターンテーブルシートはACOUSTIC REVIVE RTS-30

3ウェイ4スピーカーのSonus faber Olympica Nova III

カートリッジはAccuphaseのAC-6

ケーブル類はすべてACOUSTIC REVIVE製品を使用

ACOUSTIC REVIVEのアコースティック・コンディショニング・エキサイターRWL-3 absolutet(左)は、音楽再生に不要な反射音やフラッターエコー、定在波だけを解消するルーム・チューニングの定番アイテム

この日の持ち込み音源など。なお、ジョニ・ミッチェルの『Shadows and Light』と『Both Sides Now』、ジュリアン・ラージ『Speak To Me』、ジョン・サーマン『Words Unspoken』はe-onkyo music提供のハイレゾも試聴。「今日はハイレゾもすごく良かったですね」とバラカンさん。

1階の開放的なフロアを探索中

2階シアター・ルームの全景

創業者で現会長の三宅文雄さん(右)が陣取るメンテナンス・コーナー。かつての名機を巡り、カウンター越しに話も弾む

AV機器や照明、空調、電動カーテンなどを簡単に一括操作できるオートメーション機能も盛り込んだ1階のシアター・ルーム

ゲーミングやDTMを楽しむことを想定したスタジオ仕様の部屋。簡易的な防音性能も確認できる

試聴イベントやセミナーも開催される2階のラウンジにはバー・カンターも

とてもフレンドリーなSOUND TECの皆さん。ACOUSTIC REVIVEのお二人も交えて記念撮影

◎この日の試聴システム

SACDプレイヤー:ESOTERIC K-05XD

ネットワーク・プレイヤー:ESOTERIC N-05XD

レコード・プレイヤー:DENON DP-3000NE

カートリッジ:Accuphase AC-6

プリ・アンプ:Accuphase C-2300

パワー・アンプ:Accuphase P-4600

フォノ・イコライザー:Accuphase C-47

スピーカー:Sonus faber Olympica Nova III

*ケーブル類はすべてACOUSTIC REVIVE製品を使用

オーディオ・ショップ

SOUND TEC

1981年創業で、現在は「ホーム・エンターテイメントを全身で体感できる場所」をコンセプトに掲げるオーディオ&ビジュアルのプロ・ショップ。

〒747-0808

山口県防府市桑山2-11-32

Tel.0835-21-5555

営業時間:10:00〜18:00

定休日:水曜日、第1・3火曜日

https://www.sound-tec.com