Contents

◎Today's Play List “Tatsu no Otoshigo Special”

Robert Johnson, 10cc,Tony Joe White,Olu Dara,Jimmy Smith,Hank Williams,Frank Zappa,Average White Band,Humble Pie,Joe Liggins,Georgie Fame & The Blue Flames,Sonny Boy Williamson(I)

◎PB’s Sound Impression

Japanese dining pub “Tatsu no Otoshigo”……Accuphase P-7500, A-75, C-2900, DG-68, DF-65, DP-900, DC-37, JBL 2445J, 2360A, 3739, Technics SL-1200GAE, ACOUSTIC REVIVE RHR-21 etc.

構成◎山本 昇

Introduction

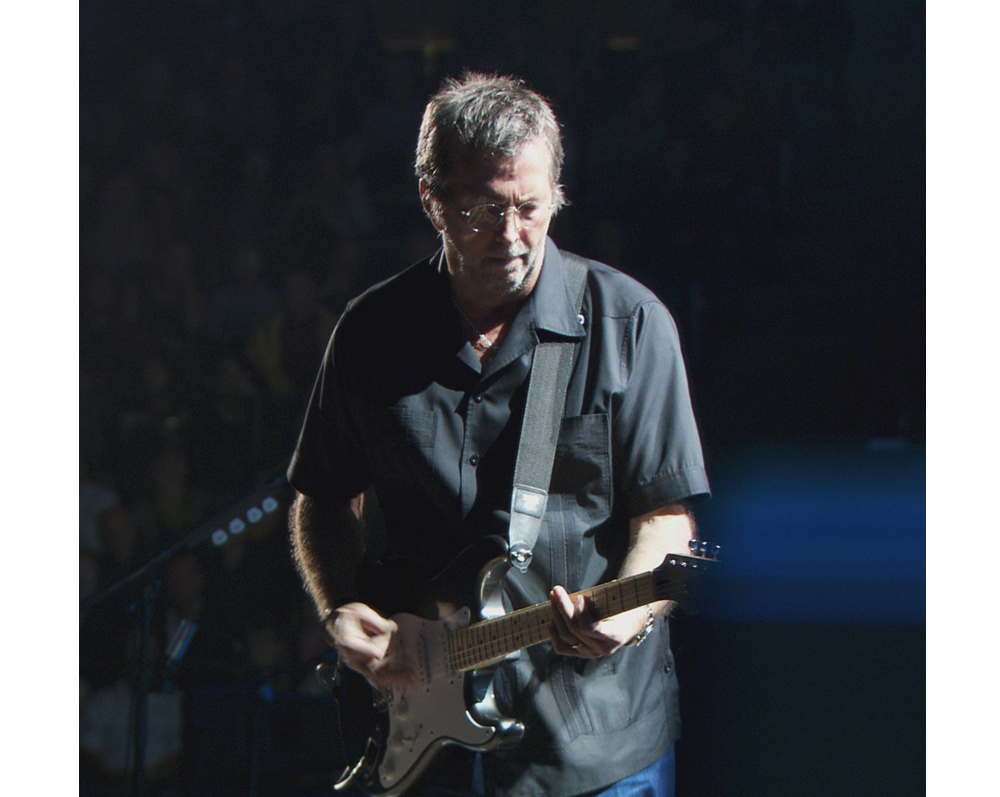

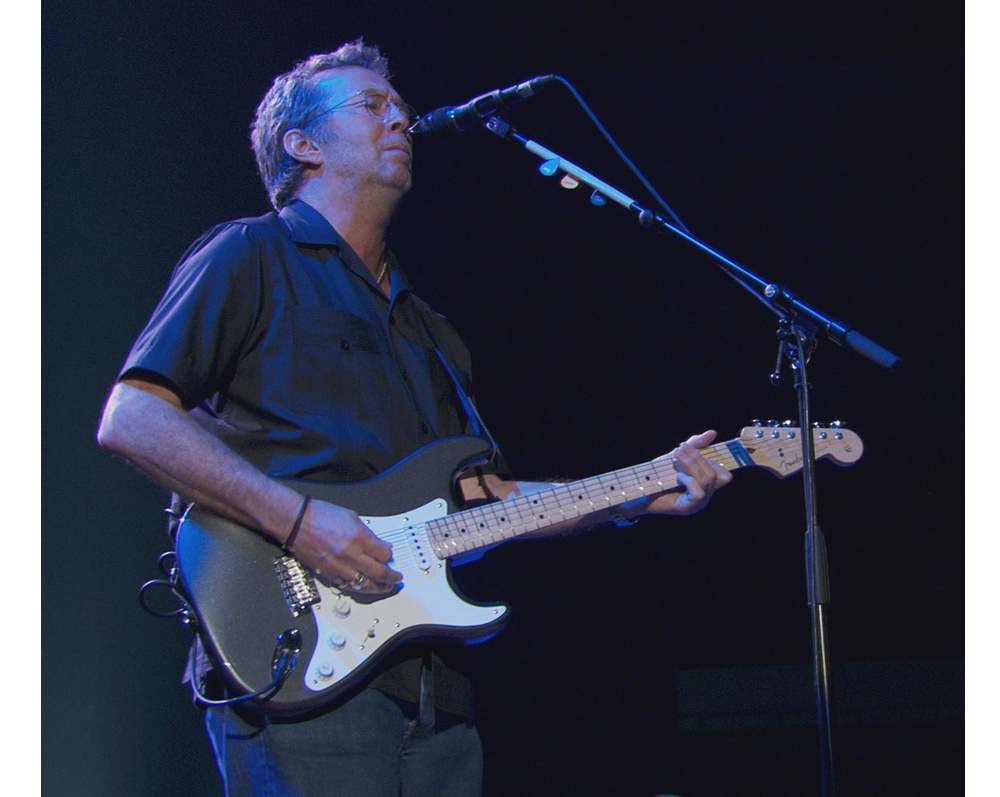

エリック・クラプトン『Live in San Diego』が映画に!

なんと今回は愛知県岡崎市にある居酒屋さんにやって来ました。ここ「龍のおとし子」というお店にはビックリするようなすごいオーディオがあるんです。今日はこの装置を聴きながら、僕が選曲した食べ物や飲み物に関するプレイ・リストをお楽しみいただきます。その前に、一つ映画をご紹介します。3月29日から公開されるエリック・クラプトンのライヴ映像作品『エリック・クラプトン : ライヴ・イン・サンディエゴ〜伝説の一夜』です。

このところ次々と、音楽映画の公開が決まって僕も驚いているんですが、この映画の登場は意外でした。何しろ17年前にアメリカのサンディエゴで行われたコンサートなんですから。個人的にもこの2007年のツアーはここ20年くらいのクラプトンの中では断トツに良かったライヴです。CD『Live in San Diego』は2016年に2枚組で出ていました。スペシャル・ゲストはJ. J. ケイルで、すごくいいライヴ盤だったんですが、その映像があるとは聞いていなかったから、映画の情報が届いたときにはビックリしました。

では、なぜこのコンサートが断トツに良かったのかというと、まずメンバーがとにかく素晴らしい。クラプトンはいろんな編成のバンドで来日していますが、このツアーはギターのゲストはデレク・トラックスとドイル・ブラムホールⅡ。ベイスはウィリー・ウィークス、ドラムズはスティーヴ・ジョーダン、キーボードはクリス・ステイントンとティム・カーモンです。2007年のデレク・トラックスと言うと、2回ほど来日していたものの、まだそれほど知られてはいなかったわけですが、クラプトンのワールド・ツアーに抜擢されたことで認知度は上昇。しかも、けっこういいギャラを得たらしく(笑)、これを資金にフロリダの家にスタジオを造ったと言っていました。そもそも、彼がなぜデレクなのかと言うと、お父さんがデレク・アンド・ザ・ドミノーズの『Layla and Other Assorted Love Songs』がめちゃくちゃ好きだったから。デレクは物心を付いた頃から、エリック・クラプトンやオールマン・ブラザーズなどの音楽を聴いて育っています。そんなデレクはクラプトンに、「なんで『Layla』の曲をライヴでもっとやらないの?」と聞いたそうです。クラプトンとしてはあまりハッピーじゃない時期の音楽だからかもしれないけど、確かに「Layla」以外はやっていませんでした。でも、デレクにそう言われ、このツアーで「Anyday」や「Little Wing」などをやるようになりましたが、その演奏がまた素晴らしいんです。このツアーではデレクの唯一無二と言えるスライド・ギターも随所に聴けるし、ベイスとドラムズのコンビネイションもいい。特にスティーヴ・ジョーダンのドラミングはすさまじいほどのドライヴ感があります。彼がどんどん引っ張って、みんなを鼓舞している感じです。

ゲストのJ. J. ケイルは、クラプトンがだれよりも先に楽曲を取り上げた人です。彼が1970年に出した最初のソロ・アルバムですでにJ. J. ケイルの「After Midnight」をやっています。その頃のJ. J. ケイルはLAでスタジオ・ミュージシャンとして活動していたものの、まだ無名の存在。リオン・ラセルの仲間の一人で、シングルは出していたんですが、ほとんど知られていませんでした。クラプトンが取り上げたことで話題になって、1972年に『Naturally』という素晴らしいデビュー・アルバムを発表します。J. J. ケイルはすごくシャイな人で、ライヴはめったにやらないことで知られ、やっても客席に背を向けて弾いたとか、アンプの後ろに座って演奏したとか(笑)、いろんな話が伝わっています。でも、音楽はすごく独特で、ちょうどあの頃に出てきたレイド・バックという言葉がぴったりでした。クラプトンがライヴのたびにずっと演奏している「Cocaine」もJ. J. ケイルの曲で、もちろんこの映画でもやっています。映像作品としての編集も上手にできていて、観ていてワクワクします。本当に乞うご期待の1本です。

映画『エリック・クラプトン : ライヴ・イン・サンディエゴ〜伝説の一夜』 ◎出演エリック・クラプトン(G, Vo)、J. J. ケイル(G, Vo)、ドイル・ブラムホールⅡ(G, Cho)、デレク・トラックス(G)、ウィリー・ウィークス(B)、スティーヴ・ジョーダン(Ds)、クリス・ステイントン(Kbds)、ティム・カーモン(Kbds)、ミシェル・ジョン(Cho)、シャロン・ホワイト(Cho)、ロバート・クレイ(G, Vo)◎2016年/イギリス/90分◎配給:Santa Barbara Pictures◎2024年3⽉29日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷、シネ・リーブル池袋、109シネマズプレミアム新宿ほか全国15館で公開

Today's Play List

“Tatsu no Otoshigo Special”

Menu #1

だれもが通るブルーズの登竜門

ロバート・ジョンソン Robert Johnson

「Come On In My Kitchen」

今日は場所が場所ですから、特別メニューを考えてきました。食べ物・飲み物いろいろ取りそろえています(笑)。まずはロバート・ジョンソンの戦前のブルーズをお聴きいただきましょう。「Come On In My Kitchen」---「外は雨が降りそうだから、私の台所にどうぞお入りなさい」。これはまぁ、ちょっと気がある女性に対するお誘いの言葉ですね。1936年の録音で、翌年にSP盤で発表された曲です。

ロバート・ジョンソンというミシシピのブルーズ・シンガーは、なかなか謎の人でした。1961年にコロムビアから『King Of The Delta Blues Singers』という彼を上から見たようなイラストが描かれたジャケットのLPが出た当時も、彼についてはあまりよく知られていませんでした。1938年に27歳の若さで亡くなったことは分かっていましたが、死因についてはいろんな噂があり、彼が仲良くしようとした女性の夫に毒を盛られたとか、いや本当にそうだったとか。僕が最初にこのアルバムを聴いたのは1966年でしたが、その頃の盤はいまみたいにきれいな音ではなく、かなりノイズ混じりのものでした。レコード屋さんの試聴ブースで聴いたのは「Crossroads Blues」でしたが、当時15歳の僕にとって戦前のブルーズは初めて。歌詞が聴き取りにくくて何を歌っているのかが分からない。音とノイズのバランスの悪さが気になって、そのときは、別のレコードを買いました。でも、何か引っかかっていたのでしょう。結局、翌年に買ってきて聴きまくりました。ロバート・ジョンソンは、ブルーズが好きになる人にとっては登竜門のような存在ですからね。

1990年にようやく『The Complete Recordings』という2枚組のCDが出て、かなりノイズ・リダクションが利いた音で聴けるようになり、このコンピレイション盤はよく売れました。いまや伝説のブルーズマンのロバート・ジョンソンですが、彼に関してはマック・マコーミックという研究家がテキサスにいました。ものすごいマニアで、その研究成果を本に著そうとしていたらしいのですが、原稿を何度も書き換えているうちにわけが分からなくなったのか、結局は出さず終いで亡くなってしまったんです。この人もいろいろと問題を抱えた人ではあったんですが、その後、『Biography of a Phantom: A Robert Johnson Blues Odyssey』(未邦訳)として出版されることになり、僕も少し前に読みましたが、これがすごく面白かったんです。ロバート・ジョンソンの友だちだとか親戚だとか、いろんな人たちを探し出して、彼に関する様々な話が載っています。中でも印象的だったのは、この「Come On In My Kitchen」をミシシピのこのようなお店で弾き語りをすると、お客さんが静かになり、よく見ると泣いている人もいたというエピソードです。ロバート・ジョンソンの曲は、どちらかというともっと激しいブルーズが多いと思うけれど、この曲はわりと静かで、繊細なスライド・ギターがとてもきれいなんですよ。調べてみると、いろんな人のカヴァーがたくさんありました。というわけで、まずはキッチンにお招きしました(笑)。

Menu #2

手の込んだ言葉遊びもさすがの変態ポップ

10cc

「Life Is a Minestrone」

メニューのはじめは普通に考えればサラダかスープ、あるいは両方。というわけで、10ccの「Life Is A Minestrone」(邦題:人生は野菜スープ)です。雰囲気はガラリと変わりましたけど(笑)、ここまで重ねるかという、すごく厚みのある音ですね。10ccは70年代のバンドですから、いまの若い人にとってはすでに遠い存在かもしれませんが、アルバムは有名な「I'm Not in Love」も収録されている『The Original Soundtrack』(1975年)です。当時のイギリスでは、どうやら「I'm Not in Love」より「Life Is A Minestrone」のシングルを先に出したらしいですね。というのも、「I'm Not in Love」は6分もある長い曲なので、ラジオでかけてもらえるかということがあったそうです。ただ、アメリカでは「I'm Not in Love」のほうが先だったらしいです。結局のところ「Life Is A Minestrone」はイギリスでもそれなりにヒットしていたはずです。

10ccのメンバーはエリック・スチュアート、グレアム・グールドマン、ケヴィン・ゴドリー、ロル・クレムの4人です。曲作りは多くの場合、スチュアートとグールドマン、ゴドリーとクレムの共作に分かれるのですが、「Life Is A Minestrone」は珍しくエリック・スチュアートとロル・クレムの共作曲です。そもそもミネストローネとは、たくさんの種類の野菜をみじん切りにして、何もかも全部ぶち込んだようなものです。聞くところによると、このタイトルはロル・クレムがラジオの声を元にした空耳から着想を得たそうですが、その発想は面白いと盛り上がったようですね。10ccの曲−−−特にエリック・スチュアートは駄洒落というか言葉の遊びが上手いんです。くだらないと言えばくだらないのですが、初期のエルヴィス・コステロのように、ここまで駄洒落を重ねるかという感覚があるんです。この曲でも、ミニー・マウスとミッキーが出てきますが、“take the Mickey out of〜”は〜をバカにするという意味です。ミニー・マウスはミネストローネにもちょっと似ている。エンディングの“Mine, Mine…”は、大した意味のない語呂遊びでしょうが、そこにちゃんと意味を持たせているのが上手い。韻を踏みながら、いろんなイメージを重ねていて、そこには食べ物やお酒も出てきたりして、すごく良くできていると思います。

僕にとって10ccというと2作目の『Sheet Music』(1974年)が好きでした。「The Wall Street Shuffle」や「The Sacro-Iliac」が収録されているアルバムです。相変わらずの変態ポップなんだけど、分かりやすくてノリもいい。歌詞もやはり同じような感覚で、例えば「The Wall Street Shuffle」ではいろんな国の通貨を並べながら別の意味を持たせてくすっと笑わせる。そんな芸の細かい歌詞のセンスがありますね。

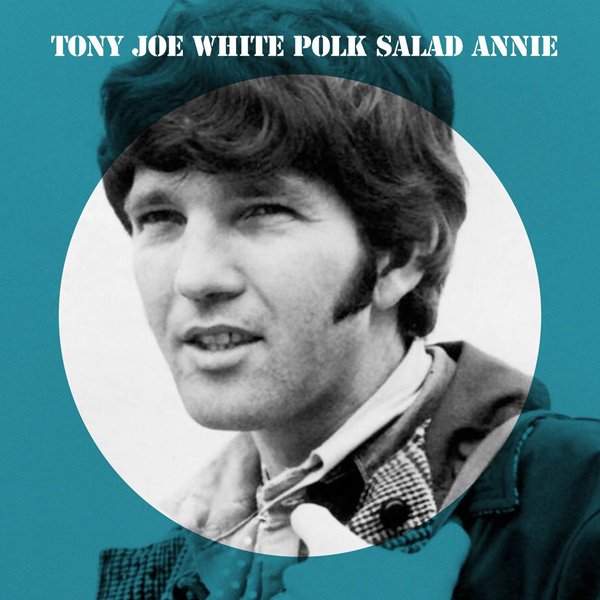

Menu #3

「雨のジョージア」を書いた

シンガー・ソングライター

トニー・ジョー・ワイト Tony Joe White

「Polk Salad Annie」

スープに続いてサラダをどうぞ。ただし、ひと味違う“ポーク・サラダ”です。この曲はエルヴィス・プレズリーのヴァージョンのほうが有名かもしれませんが、トニー・ジョー・ワイトのオリジナルで1969年の曲です。アメリカの南部、ルイジアナ出身の彼は2018年に亡くなりました。日本では1979年にも公演を行っているようですが、僕は2007年の来日公演を横浜のサムズアップで観ました。エレクトリック・ギターを弾きながら、足下に敷いた板にマイクを仕込んで、足踏みでリズムをとっている姿が印象に残っています。とにかく彼の音楽はシブいんですよ。

ところで、タイトルの“Polk Salad”とは何でしょうか。たぶん、アメリカの南部の、それも貧しい人たち以外には聞き慣れない言葉だったでしょう。僕も長年、よく分からなかったので調べてみたら、普通は“Poke”と書いて“Pokeweed”という雑草のことだそうです。サラダと言ってもこの草は毒性があるから生では食べられず、2回ほど茹でてから最後にベーコンの油で炒めたりしたものなんだとか。野菜が採れない貧しい土地でサラダの代用として食されていたのでしょう。南部では食べ物に関する曲、それもこうしたソウル・フード系のものがやたらと多いですね。

ちなみに、ブルック・ベントンの歌で知られる「Rainy Night in Georgia」(邦題:雨のジョージア)もトニー・ジョー・ワイトが書いた曲です。自身のアルバムは多くはないものの、彼の曲をカヴァーしたものはけっこうあり、ソングライターとしてはそこそこ成功したと言えるでしょう。

なぜこんなことに!? 居酒屋のお座敷に鎮座するJBLの巨大なスピーカー

Menu #4

70年代ロフト・ジャズで躍動したコルネット奏者

オル・ダラ Olu Dara

「Okra」

ルイジアナに来たのでガンボを召し上がっていただきましょう。ところで、ガンボに欠かせない食材が何かお分かりでしょうか。肉類も魚介もいろんなものが入るけれど、これがなくちゃガンボにならないのはオクラです。オクラでないとあの“とろみ”は出せないらしいんですね。元々はアフリカの原産で、拉致されて奴隷船に乗せられた人たちは、これがなければ生きていけないと、オクラの種を耳の中に隠してアメリカに渡ったと言われています。アフリカの文化が生き残った例の一つですが、そんなオクラの歌を僕が大好きなオル・ダラというミュージシャンが歌っています。これがまたご機嫌ないい曲なんですよ。歌詞からは、野菜や果物、ナッツなどいろんなものを「ありますよ〜」と道々呼びかけているような光景が浮かびます。アメリカ人の歌手でありコルネット奏者でありギタリスト。オル・ダラは芸名で、本名はチャーリー・ジョーンズと言って今年83歳です。ミシシピの生まれで、若い頃から音楽に親しんで、海軍に属したときもバンドの一員となり、カリブ海、アフリカ、アジアなどいろんなところを巡って、様々な音楽を耳に入れてきたそうです。除隊となってニュー・ヨークに流れたらしいのですが、そこで出会ったナイジェリアのシャーマンに「あなたはオル・ダラだ」と言われて、翌日からそう名乗ることになります。ニュー・ヨークで音楽活動を続け、70年代にはロフト・ジャズ−−−どちらかというとやや前衛がかったジャズのシーンでコルネット奏者として、いろんな人たちのレコードに参加しました。当時のレコードによくクレジットされていたので、僕も名前は知っていました。

そんなオル・ダラのソロ・アルバムは2枚しかありません。「Okra」はそのうちの一つ、『In The World: From Natchez To New York』に収録されていますが、これが出た1998年には彼はすでに50代の後半でした。実は彼の息子はラッパーのナズ(Nas)なんです。彼が働きかけて、アトランティックから親父のレコードを実現させたというわけです。アルバム・タイトルのナチェズはオル・ダラが生まれたミシシピの町の名前です。このレコード、僕のようなリスナーの間ではかなり話題になりましたが、それ以外はほとんどだれも知らなかったでしょう(笑)。3年後の2001年にもう一枚『Neighborhoods』というアルバムも出しましたが、こちらも一般的にはあまり話題になりませんでした。

オル・ダラはその後、ニュー・ヨークのブルックリンなどで演劇の音楽を担当したりしていました。80歳を過ぎたいまどうしているのかは分かりませんが、本当に素晴らしいミュージシャンです。『In The World: From Natchez To New York』が出た少しあとに来日公演も行われました。僕はクラブ・クアトロやブルーノート東京で観ましたが、感激しました。本人はすごくカジュアルな感じの人で、「オレがやるのはすべて即興だ」と言っていました。この「オクラ」もたぶん、歌詞なんか書いてなくて即興的に歌ったんだろうと思います。でも、ノリが良くていい曲ですので、ぜひ聴いてみください。そして、ガンボと言えば、僕の“Live Magic!”の定番料理でもありますので、こちらもぜひご賞味ください。

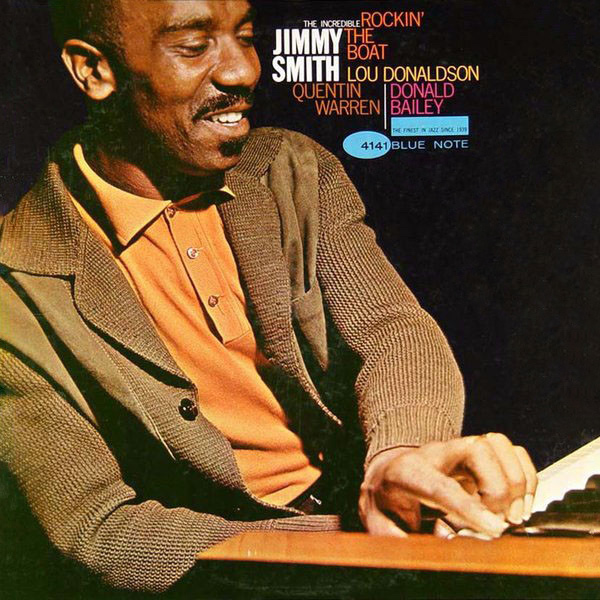

Menu #5

庶民が愛したソウル・フードのテイストを

ジミー・スミス Jimmy Smith

「Pork Chop」

ではそろそろ主菜にまいりましょう。オルガン奏者ジミー・スミスの演奏で「Pork Chop」です。1963年のアルバム『Rockin' The Boat』からで、サックスはルー・ドナルドスン、ギターはクウェンティン・ウォレン、ドラムズはドナルド・ベイリーです。ジミー・スミスにもソウル・フード系の曲がけっこうあります。このレコードが作られた頃、アメリカの黒人が多く住んでいる都市には必ずと言っていいくらい、ハモンド・オルガンを据え置きにしているバーがありました。このアルバムのようにオルガンを中心としたトリオやカルテットは黒人の庶民たちのあいだですごく人気のある編成だったんです。オルガン、ギター、ドラムズにサックスが加わるかどうかで、ベイスはオルガニストが足か左手で演奏するというスタイルが定着していました。そして、こうした庶民的なバーで提供されるのがポーク・チョップなどのソウル・フードだったのです。

そんなオルガン・バーのピークは1960年代の前半でしょう。ビートルズの登場とともに段々と数を減らしていったそうです。でも、僕はこういうテイストの音楽が大好きです。もう30年以上前の話になりますが、僕はハモンド・オルガンを特集したコンピレイションCD『ソウル・フィンガーズ〜ピーター・バラカン編』(1990年)を選曲しました。そしてつい最近、雑誌「ギター・マガジン」が企画・監修した『進撃のジャズファンク』という2枚組のCDが3月20日に出るそうなのですが、これが僕の選曲の感覚に似ていて、久々にこのタイプの音楽がフィーチャーされて嬉しくなりました。

ジミー・スミスというオルガニストはイギリスでも昔から有名でした。僕が初めて観たジャズのコンサートは1966年に行われた「ロンドン・ジャズ・フェスティヴァル」で、その中にはジミー・スミスとディジー・ガレスピーがそれぞれ別々に演奏したコンサートもありました。当時僕は15歳。まぁ、ちょっと背伸びをしたい年頃だったのかもしれません(笑)。

Menu #6

中年になれば分かる?

素晴らしきカントリーの世界

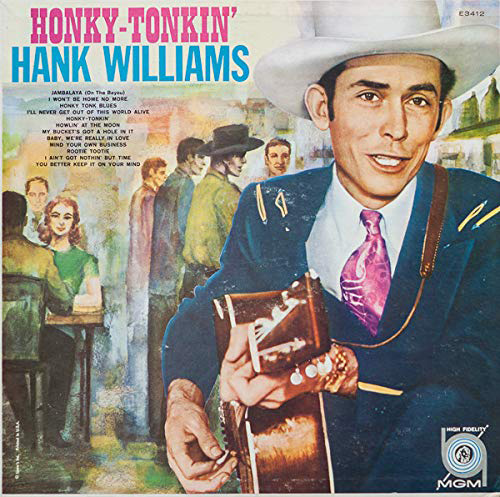

ハンク・ウィリアムズ Hank Williams

「Jambalaya (On The Bayou)」

メイン・ディッシュの次は、ご飯を食べたいですよね(笑)。またルイジアナに戻ってジャンバラヤです。日本ではカーペンターズのカヴァーで有名でしょう。僕が東京に来た1974年もラジオでよくかかっていました。オリジナルは1952年にカントリー・シンガーのハンク・ウィリアムズによって発表され、正式な曲名は「Jambalaya(On The Bayou)」です。ハンク・ウィリアムズは1952年の大晦日から53年の元日にかけてクルマで移動中に亡くなりました。まだ29歳のことでしたが、そのとき彼の身体はアルコールとドラッグでボロボロだったと言われています。

僕が小学校の高学年の頃だから1960年前後、この人の歌はラジオでよく耳にしましたが、好きではなかったですね。こういうちょっと鼻にかかった感じのカントリーはできれば敬遠したいものでした。レコードを欲しいと思ったこともありませんでした。ただ、本当にしょっちゅうかかっていたのでよく知っているんです(笑)。当時のイギリスにはカントリー好きの人もけっこういたんですね。その後、彼に対する印象が変わったのはカサンドラ・ウィルスンが1996年に出した『New Moon Daughter』を聴いたときでした。このアルバムに収録されている「I'm So Lonesome I Could Cry」(邦題:泣きたいほどの淋しさだ)が素晴らしくて。ここでようやくハンク・ウィリアムズはすごいソングライターだと認識を新たにし、40代半ばにして遅ればせながらハンク・ウィリアムズの音楽を聴いたら、いい歌がいっぱいあった。子どもの頃から覚えていたメロディも、あらためていいものだなと思えました。やはり、あるタイプの音楽は中年にならないと分からないのかもしれません(笑)。

ところで、ジャンバラヤというクレオール風の焼きめしのことを、いまでは多くの人が知っていると思いますが、この歌が出た頃はだれも知らなかったはずです。南ルイジアナに特有の食文化で、ハンク・ウィリアムズはルイジアナに住んでいたこともあるから歌にすることができたのでしょう。歌詞に出てくるクローフィッシュ・パイとはザリガニのパイ。フィレ・ガンボも出てきますね。みんなで食べたり呑んだりして、一晩を楽しく過ごそうぜ、という曲でした。

Menu #7

ドキュメンタリー映画も公開された奇才のインスト

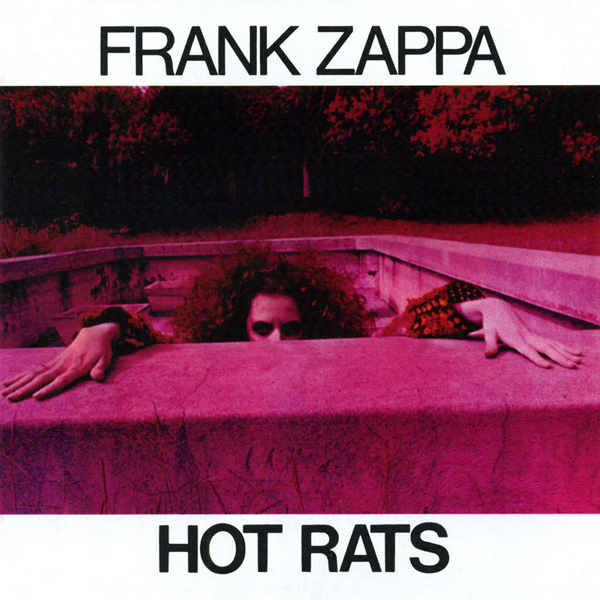

フランク・ザッパ

Frank Zappa

「Peaches En Regalia」

じゃあ、そろそろデザートが欲しいところですよね。フランク・ザッパの「Peaches En Regalia」、桃です。1969年の『Hot Rats』はほぼインストのアルバムで、2曲目の「Willie The Pimp」にだけ、キャプテン・ビーフハートのヴォーカルが入っています。フランク・ザッパのマザーズ・オヴ・インヴェンションは、デビュー・アルバムの『Freak Out!』から聴いていました。ロンドンに住んでいたときに友だちがレコードを持っていたんです。「へぇー、こんなぶっ飛んだ音楽をやるグルーブがいるんだ」と思いつつ、ついていけなかったりもして……。フランク・ザッパには独特のユーモアがあり、歌詞を読むと風刺が利いている曲もあります。面白い曲もあるけれど、聴いていて楽しいと思えないものもある。アルバムによっては中学生のジョークみたいな下半身ネタもあったりして、そうなると「あー、はいはい」という感じで。のちに「黙ってギターを弾け」というアルバム(『Shut Up 'n Play Yer Guitar』)を作ったくらいだから、一部の人たちにそう思われていることを本人も自覚していたのかも(笑)。僕はこのアルバムを聴いて、彼のギターが本当にうまいことにちょっと驚きました。

当時まだ10代半ばのシュギー・オーティスがベイスを弾いている「Peaches En Regalia」はインストですが、あらためてザッパの作/編曲能力、そして演奏力はすごいと思いました。やっているのはロック・バンドですけど、まるでオーケストラのような趣です。いまの時代なら打ち込みでやるような早弾きのフレーズも、すべて人が演奏しています。『Hot Rats』を出したあと、もっと大勢の編成でロンドンに来たことがあります。オペラ・ハウスでのコンサートでフランク・ザッパが客席に背を向けて、まるでオーケストラを指揮するようにレス・ポールのギターを弾いていたのを覚えています。それは本当に見事で、この人はやはりすごいと思いました。ものにもよりますが(笑)、この時期のインストは特に素晴らしかったと思います。

フランク・ザッパというと、難しそうなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、昨年、僕の音楽映画祭(Peter Barakan's Music Film Festival)でも上映したドキュメンタリー映画『ZAPPA』を観ると、彼の生い立ちなどが解き明かされて、なるほど、こうした背景があってあのような音楽が生まれたのかと知ることができます。この映画もお薦めですので、機会があればぜひ観てください。

Menu #8

何度聴いても素晴らしい!

英国ファンク・バンドの雄

アヴェレッジ・ワイト・バンド Average White Band

「Cut The Cake」

果物の次にケーキはいかが? アヴェレッジ・ワイト・バンド(AWB)の「Cut The Cake」は何度聴いてもご機嫌です(笑)。1975年の発表だから、これも間もなく50年経つわけだけど、全然古くならない。いやあ、素晴らしいですね。1982年に解散したAWBは1989年に再結成して現在も活動中。オリジナル・メンバーもまだ二人くらい残っています。スコットランドで結成したこのファンキーなバンドが広く知られるようになったきっかけは、エリック・クラプトンのライヴでした。ヘロイン中毒から復帰したクラプトンが1973年に行ったカムバック・コンサートで彼らが前座を務めたんです。この年にデビュー・アルバムの『Show Your Hand』を発表し、翌年に白いジャケットの『AWB』、そしてさらに翌年にこの『Cut The Cake』が出ました。2枚目と3枚目はアリーフ・マーディンがプロデューサーです。元々いいバンドでしたが、アメリカに渡って彼と組むことで、さらに磨きがかった感じになりました。1枚目と2枚目のドラマーはロビー・マキントッシュですが、LAのコンサートのあとに立ち寄ったパーティで、ヘロインの過剰摂取で亡くなってしまったんです。『Cut The Cake』から彼のあとを継いだのは、当時はまだ有名ではなかったスティーヴ・フェローニでした。AWBの解散後はトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズのドラマーを最後まで務めています。

ちなみに、70年代のイギリスにはAWBのほかにココモ(Kokomo)というファンク・バンドもありました。AWBに比べるとあと一歩という感じでしたが、なかなかいいバンドでした。1977年頃に活動休止となりましたが、メンバーのアラン・スペナー(ギター)とニール・ハバート(ベイス)は後期のロキシー・ミュージックに一時期参加しました。もう一つ、ゴンザレス(Gonzalez)というファンク・バンドはクラブを中心に人気がありました。どちらも、70年代の半ばにパブ・ロックの時代が終わる頃に登場したバンドですが、やはりAWBは別格だと思います。

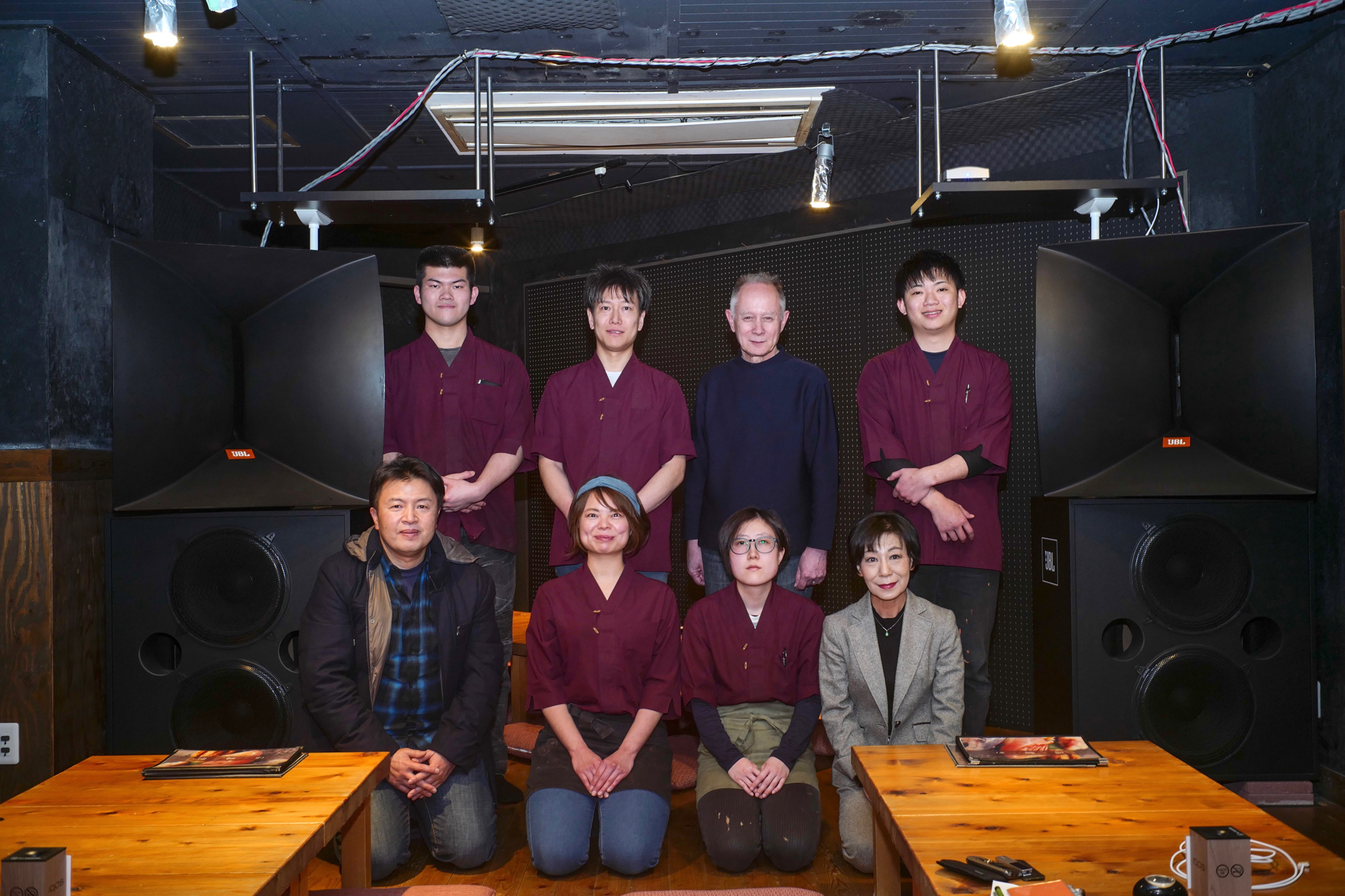

バラカンさんのスペシャルなプレイ・リストを一緒に試聴する「龍のおとし子」の髙村明仁さん

Menu #9

オリジナルはアイク&ティナ・ターナー

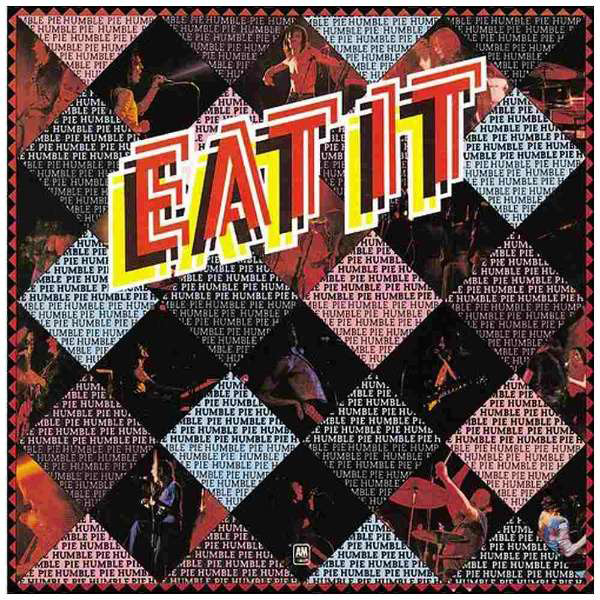

ハンブル・パイ Humble Pie

「Black Coffee」

ここでちょっとコーヒーでも。ハンブル・パイの「Black Coffee」です。1973年の曲で、作者はティナ・ターナーです。ハンブル・パイはハードな感じが僕にはやや苦手でしたが(笑)、スティーヴ・マリオットはスモール・フェイセズのときから素晴らしいヴォーカリストだと思っていました。この曲が出た当時、イギリスのテレビ番組で演奏しているのを観たんですが、バック・ヴォーカルでブラックベリーズという3人の黒人女性たちが参加していて、その姿が格好良くて印象に残っています。だからか、僕にとってハンブル・パイと言えば、いまだにこの曲になってしまいますが、本当に格好いい曲だと思います。歌の中で、「ブラック・ティーというのもあるけど、比較にならない。オレはやっぱりブラック・コーヒーだ」とか言ってます(笑)。イギリスと言えば紅茶文化ですが、いまのイギリスの若い世代はコーヒーを飲む人も多いですね。ただ、僕の世代なら紅茶派もまだまだ健在でしょうね。ブラック・コーヒーというと、ペギー・リーの歌でもっと落ち着いた同じタイトルの曲がありますが、今日はこちらを選んでみました。

Menu #10

ウェスト・コーストで人気を博したジャズ寄りのR&B

ジョー・リギンズ Joe Liggins

「Pink Champagne」

食事が終わったので、一杯やりにいきましょう。お酒の曲はたくさんあるのですが、まずは古いものからどうぞ。ピアニスト、ジョー・リギンズの「Pink Champagne」が出たのは僕が生まれる1年前の1950年。アメリカで40年代からジョー・リギンズ & ヒズ・ハニードリパーズというバンドで活動していた彼は、この曲や「Little Joe's Boogie」などいくつかのヒット曲を持っていました。ジョー・リギンズは、リズム&ブルーズがまだ黒人だけの音楽だった時代の人なんですが、彼の場合はジャズ寄りのR&B。ウェスト・コーストの黒人のあいだで人気があるバンドのリーダーという感じだったと思います。

そんな彼はイギリスではジョージィ・フェイムなどに影響を与えています。僕が最初に聴いた「Pink Champagne」も、実はジョージィ・フェイムのカヴァーでした。子供だったから、ピンク・シャンペインがそれほど高級なものとは知りませんでしたが(笑)、タイトルの響きも良くて印象に残っているんです。ジョージィ・フェイムは大ヒット曲の「Yeh Yeh」で聴き始めましたが、その頃のアルバム『Fame At Last!』に「Pink Champagne」も収録されていたんですね。そして、この格好いいレコードにはほかにもワインに関するいい曲が入っていました。「Gimme That Wine」です。

Menu #11

音楽の視野を広げてくれた伊達男

ジョージィ・フェイム & ザ・ブルー・フレイムズ

Georgie Fame & The Blue Flames

「Gimme That Wine」

アルバム『Fame At Last!』が出たのは1964年ですから当時の僕は13歳くらいですが、こういう音楽を聴いてしまうと、男の子の人生も変わってしまうというものです(笑)。「Gimme That Wine」は、“ランバート、ヘンドリクス&ロス”という3人のすごく洒落たジャズ・ヴォーカルのグルーブがオリジナルです。ジョン・ヘンドリクスが書く歌詞がすごく面白くて、先ほどの10ccではないけれど、洒落が利いています。オリジナルはジャズですが、ジョージィ・フェイムがやるとR&Bとの中間くらいの感じで、当時の僕みたいにジャズの世界を知らない人間にも分かりやすかったんですね。

アルバム『Fame At Last!』ではけっこうシブい曲もいっぱいやっています。カーティス・メイフィールドの「The Monkey Time」、ジミー・マクグリフの「All About My Girl」、モーズ・アリスンが歌っていたマディ・ウォーターズの「I Love The Life I Live」、あるいは「Moody's Mood for Love」というヴォーカリーズの定番曲も歌っていたり、音楽の視野が広がるきっかけにもなったレコードです。「Gimme That Wine」は、どんなことがあってもお酒がなければ気が済まない人間の話ですが、とてもユーモラスでいい曲なんですよ。

Menu #12

締めは戦前ブルーズの

ピカイチな演奏で

サニー・ボイ・ウィリアムスン1世

Sonny Boy Williamson (I)

「Sloppy Drunk Blues」

最後にまたブルーズに戻ります。ブルーズに始まり、ブルーズで締めると。サニー・ボイ・ウィリアムスンの「Sloppy Drunk Blues」

−−−泥酔ブルーズです(笑)。1941年の発表だから、いまから80年以上前の録音です。本人の歌とハーモニカ、そしてピアノ。たったこれだけでここまでのリズムを出せているのが素晴らしい。ブルーズ・ピアニスト、ジョシュア・アルトハイマーの演奏です。サニー・ボイ・ウィリアムスンという芸名を持つ人は二人いて、チェス・レコードで有名になり、ヨーロッパでもよくツアーを行ったサニー・ボイ・ウィリアムスン2世もいました。いま聴いたのはサニー・ボイ・ウィリアムスン1世です。スタイルは全然違いますが、どちらもハーモニカを上手に吹くブルーズ・シンガーでした。

サニー・ボイ・ウィリアムスン1世はテネシー州の出身ですが、早くからシカゴに出て、30年代からバンドを組んでレコーディング・セッションを行っていました。都会的な洒落た感覚のブルーズを戦前からやっていた人です。あの時代にあってピカイチのハーモニカ奏者だったと言えます。あるとき、道を歩いていると後ろからアイスピックで刺され、おそらくまだ40歳前後に亡くなってしまいました。2世はそのあとにデビューしましたが、時代のおかげもあって彼のほうが成功したと言えます。

彼女がほかの男と出て行ってしまい、酒を飲んで泥酔している。何よりもこの状態がいまはいい。ウィスキーをあと半パイント持ってこい−−−「Sloppy Drunk Blues」の歌詞はおおよそこんな感じ。よくありがちなブルーズですけど(笑)、演奏はとにかく抜群です。

今日の選曲は、岡崎の居酒屋さん「龍のおとし子」スペシャルという特別メニューでお送りしました。ただし、このお店でいただけるのは美味しい焼酎と日本酒とのことですから、一部持ち込みになってしまいましたね(笑)。

PB’s Sound Impression

「今日のセット・リストは戦前から70年代のブルーズやカントリー、ファンク、

ロック、ジャズ……

でも、不思議と古くさく感じませんでした」

−−ここからは「龍のおとし子」の髙村明仁さんにお話を伺います。

PB まずお聞きしたいのですが、なぜ居酒屋さんにこのような立派なオーディオがあるのでしょうか(笑)。お店の中に入った途端に「おおー!」っとビックリしました。

髙村 皆さん驚かれると思いますが、実はそんなに深い意味はないんですよ。オーディオは以前、これよりはもっと小さいシステムですが、自宅で普通に聴いていたんです。ただ、僕らはこういう商売ですので、家に帰るのは深夜遅くになります。周囲のお宅のご迷惑にならないようにと気を付けてはいたのですが、お隣から苦情が来てしまいまして……。そこで考えたのが、お店で聴けるようにすることでした。ここは周りに民家もないし、そこそこの音量で鳴らすことができますからね。当初のスピーカーはJBLの4312という小さいサイズのものでした。でも、この環境で鳴らすには物足りなくて、少しずつ大きくしていって。植木に水をやっていたら大きくなるように、気がついたらこうなってしまったという感じです(笑)。

PB そうでしたか。お客さんが入っているときは、どれくらいの音量で鳴らしているんですか。

髙村 通常は普通のBGMと同じでお客さんの会話を邪魔しないようささやかに、「鳴っているかな」という程度です。夜もふけて、皆さんが盛り上がってくれば、状況をみながら音量を上げたりしています。あるいはカウンターで聴きたいというお客様がいらっしゃれば、リクエストにお応えすることもあります。

PB なるほど。カウンターの端にジャズのレコードがありますね。かけるのはジャズが多いのでしょうか。

髙村 いや、かける音楽はいろいろです。ジャズ以外にもシティ・ポップなどなんでも。ときにはクラシックもかかりますよ。ジャンルにこだわりはありません。その日の気分で選んでいます。

PB 髙村さん自身も、いろんなジャンルの音楽が好きなんでしょうか。

髙村 そうなんです。特定のジャンルが絶対というのはなくて、気の赴くままに好きなものを流すという感じです。音楽を探究するタイプではないので、聴いてみて何か引っかかるものがあればそれをかけるというスタイルです。まぁ、ここ数年はジャズにハマッているので、ここでもジャズが流れることは多いですね。

PB アンプやプレイヤーなどもかなり高価なものが並んでいます。やるからには、音の良さにこだわりたいということでしょうか。

髙村 そうですね。このあたりも、段々とこうなっていった感じです。

−−さらに、ACOUSTIC REVIVEのケーブルや電源周りなどアクセサリーも使っていますね。

髙村 はい。ケーブル類も以前はそれぞれの機器の純正品を使っていたんですが、理想の音ではないと感じて。そこで、名古屋のオーディオ・ショップ「OTAI AUDIO」に相談すると、ACOUSTIC REVIVEのアクセサリーを紹介されました。導入してみたところ、音はガラッと変わりました。他のブランドもいろいろ試したのですが、ACOUSTIC REVIVEの音は圧倒的だったんですよ。なので、すべてこのブランドで統一しました。アクセサリーと言えば、ターンテーブル・シートRTS-30もいいですね。音がクリアになります。

PB ああ、それは僕も使ったことがあります。シートを変えるだけでこんなに音が変わるのかとビックリしました。ほとんど神秘的(笑)。このシステムで一番楽しんでいるのは髙村さんでしょうか。

髙村 だと思います(笑)。

PB お客さんの反応はいかがですか。

髙村 オーディオに興味のあるお客さんは飛びついてきますけど、まったく分からないお客さんはスピーカーを見て「これは何? あれ、音が出てるね」と(笑)。

「ここは深夜でも音が出せる立地なので、お客さんとみんなで盛り上がっています」と髙村さん

PB オブジェか何かと思って(笑)。

髙村 そうなんです。いまは音楽を聴くスタイルも様々で、イヤホンで聴いたり、スマートフォンのスピーカーで聴く人も多いですよね。でも、音楽は身体で感じて聴くとすごく楽しい。それを多くの人に体験してほしいと思っています。

PB オーディオには元々興味があったんですか。

髙村 はい。ちょっと珍しいかもしれませんが、うちの場合は母がオーディオ好きだったので、家にある機材を幼少期から勝手にいじっていました。大人になって自分でもやるようになり、なるほど、これは面白いなと。そうしているうちにこうなってしまいました(笑)。

岡崎が「ジャズの街」と言われる理由

PB ところで、ジャズはどのあたりがお好みですか。

髙村 50年代のマイルスやコルトレーンといったオーソドックスなジャズが聴いていて心地いいと感じます。しかも、何度でも聴けるんですよね。

PB ジャズを聴くようになったきっかけは?

髙村 僕は隣の豊橋から5年ほど前にこの岡崎に移ってきたんですが、あちこちに「ジャズの街 岡崎」と書いてあるんです。

PB ああ、僕らも駅のポスターなどで見ました。

髙村 ですよね。これはどういうことなんだろうと思って調べたら、すごいことが分かったんです。この岡崎には内田修さんという外科医の先生がいらっしゃって、戦後間もなくジャズにのめり込み、50年代から国内外のジャズ・ミュージシャンを応援していたんですね。「ドクター・ジャズ」の愛称で親しまれた内田先生は、綾戸智絵さん、ケイコ・リーさんらを見出したことでも知られています。自宅にはスタジオを造り、国内のミュージシャンはもちろん、アート・ブレイキーやセロニアス・モンクらも来日するとそこを訪れたそうです。8年ほど前に亡くなった先生のジャズ・レコードのコレクションやスタジオで録音したテープなど貴重な資料は岡崎市に寄贈され、市の図書館で展示されています。

PB そうでしたか。その後、ジャズのレコードはどんなふうに聴き進んでいったのでしょう。何か参考になるものはありましたか。

髙村 初めは何も分からなかったので、とりあえずマイルス・デイヴィスやアート・ブレイキーといった有名どころから聴いていきました。また、サブスクの場合は、レコメンドも聴いてみると「ああ、なるほど」と思うものもありますね。だから、ジャズに関しては常に新曲を聴いているような気持ちで。

PB ああ、それはよく分かります(笑)。

髙村 だから、毎日が楽しいですね。どんどんリリースされる感じで(笑)。

PB 好きなだけ聴けるんだから、いい時代ですよね。じゃあ、お店の準備中でも常に音楽が流れているわけですね。それは楽しそうだなぁ(笑)。次はジャズ喫茶でしょうか。

髙村 体がもう一つあれば(笑)。

−−食べたり呑んだりすることと、音楽の相性はどう思いますか。

髙村 どれも人間にとって大事なものですよね。衣食住という人の営みの基本があるとすれば、食事も音楽もその一部だと思います。いいメロディを聴きながら、食べたいものを食べ、呑みたいお酒を呑めば、気分も変わりますよね。

PB 例えば、お客さんがレコードを持ち込んで来ることもありますか。

髙村 ありますよ。家の整理をしていたら、若い頃に聴いていたレコードが出てきたから久々に聴いてみたいけど、レコード・プレイヤーがない。そこでうちに持ってこられて。かけて差し上げると「ああ、これだよ!」って懐かしんでくれたりしたこともありました。

PB それはいいお話ですね。

位相が正確なスタジオ・モニターのようなJBLスピーカー

−−今日はACOUSTIC REVIVEの石黒謙さんもご一緒です。石黒さんはこのスピーカーの音にはどんな印象を持ちましたか。

石黒 このスピーカーは基本的にPA用ですよね。だけど、スタジオ・モニターみたいにすごく位相が正確なので驚きました。あと、帯域バランスがきちんと整っていますね。これは、デジタル・イコライザー(Accuphase DG-68)で補正をかけているんですか。

髙村 はい。ただし、フラットにするのではなく、“スムーズ・ヴォイシング”と言って、元々の特性をなだらかに補正するようにしています。

石黒 完全なフラットにすると、ちょっとつまらなくなってしまうんですよね。スピーカーの持ち味も失われてしまうので。でも、耳障りなピークやディップを取り除くと、このようにうるさく感じないんですよ。

PB そうですね。今日は古いものは30年代から70年代の音源を聴きましたが、どれもいい音していましたね。ちょっと驚きでした。しかも、ジャンル的にはブルーズからカントリー、ファンク、ジャズといろいろあったけど、どれも満足する音でしたね。それも、古くさい感じが全然しなかったんですよ。

石黒 今日は聴かなかったけど、クラシックをかけても良さそうですね。

ルーム・チューニングの新兵器が登場

ACOUSTIC REVIVEの石黒謙さん(左)も参加しての座談会に

石黒 ところで、今日はこんな製品を持ってきましたので、ちょっと試してみませんか。“アコースティック・レゾリューション・エキサイター”RHR-21です。定在波やフラッター・エコーなど部屋の音響特性を整える効果があります。

髙村 “レンコン”と言われているやつですね(笑)。

石黒 ヘルム・ホルツの共鳴管理論を応用したルーム・チューニングのためのアイテムです。実は昔からある手法で、ワインやウィスキーの瓶を置いたりしていたんですよ。ただ、まんべんなく周波数を吸うには、いろんな大きさや形のものを揃えなければならないから、部屋が瓶だらけになってしまうことに(笑)。それを1本にまとめてみようと思って作ったのがこの商品です。大きさと深さの異なる25個の穴が開いていて、これが定在波や余計な反射を吸い取ります。1本か2本、部屋のコーナーやスピーカーの近く、オーディオラックの裏など定在波が溜まりやすい箇所に置くだけで、音の解像度を上げることが可能です。

PB へぇー。材質は何ですか。

石黒 ジュラルミン製です。この精密加工はけっこう大変でした。

レンコン? 大きさと深さが異なる25個の穴。これが幅広い周波数帯域で効果を発揮するというACOUSTIC REVIVEのRHR-21。取材後半は、いま話題のルーム・チューニング・アイテムを試した

〈マイルズ・デイヴィス「So What」を試聴〉

石黒 JBLの後ろにRHR-21を2本、設置前と設置後で聴き比べていただきました。置いた途端に音の抜けが良くなったかと思いますが、いかがでしたか。

髙村 全然違いますね。ドラムの音、特にシンバルの音がきれいになりました。確かに抜けが良くなったと思います。

石黒 マイルズのミュートしたトランペットの音色がずいぶん違いましたね。ポール・チェンバースのベースも、若干モコモコしていたのが、見通しが良くなったかと思います。

PB そうそう。僕もベイスに違いを感じました。

髙村 この曲はこもった感じがありましたけど、それがここまで変わるのもすごいですね。

石黒 バラカンさんがお好きなブルーズも、グルーヴ感がずいぶん変わってくると思います。

〈アルバート・キング「Down Don't Bother Me」を試聴〉

PB うん。かなり変わったけど、これに関しては、設置しないほうが好きかな。

石黒 ちょっとおとなしくなっちゃった感じですかね?

PB ちょっと丸まったような感じで。マイルズの「So What」は設置したほうが良かったけど、アルバート・キングはないほうがいいかも。音楽のタイプによって感じ方が変わるのかな。

髙村 でも、こんな小さなものを置くだけで、これほど大きな変化が出るのもすごいですよね。

石黒 混濁した感じがなくなって、ハイファイ的な観点では正しいと思うのですが、ちょっと洗練され過ぎちゃう印象があるのかもしれませんね。もう一度聴いてみましょうか。

PB なるほど、やっぱりこっちもいいかな(笑)。それにしても不思議だなぁ。今日の石黒マジックも楽しかったです。

石黒 ルーム・チューニング用のグッズって、パネルとか大きなものが多いですよね。部屋の広さによって設置が難しい場合もあるでしょう。RHR-21なら、四畳半くらいのスペースでオーディオを楽しんでいる方も、ポンと置くだけで済みます。狭くなるほど定在波は溜まりますので、効果は実感していただけると思います。

PB 音の改善にこんな手法があるなんて、僕はまったく知りませんでした。

髙村 ルーム・チューニングと言えば、実はスピーカーの奥の壁は一面がガラスの窓だったんです。反射も定在波もすごくてとても聴けたものではありませんでした。そこで、ロックウールを貼って吸音したら、ガラッと変わって良くなりました。やはり無駄な反射を取り除くのは大事ですよね。

−−最後になりましたが、あらためてお店のPRをお願いします。

髙村 ありきたりではない、一歩入れば別次元の世界観を提供したいと考えています。オーディオもその一つですし、お酒は薩摩焼酎にこだわっています。本物の焼酎を味わいながら、この音を楽しんでいただきたいですね。また、実は近々、串カツ屋さんもオープン予定なのですが、そこでもお酒や料理はもちろん、いい音にもこだわりたいと思っています。部屋の吸音などの調整もしっかりたいですね。

−−今日はお忙しい中、ありがとうございました。

Accuphaseの各種モデルが整然と収まるラック。右上から時計回りにA-75、DG-68、DP-900、C-2900、DF-65、P-7500など

SACDトランスポートDP-900などからのデジタル出力を受けるDAコンバーターはAccuphase DC-37を使用

アナログ・レコード・プレイヤーはTechnics SL-1200GAE。ターンテーブル・シートはACOUSTIC REVIVEのRTS-30

JBLスピーカーのユニット構成は2445J(ドライバー)+2360A(ホーン)+3739(ウーハー)という組み合わせ。ハイミッドを3730-M/HFに変更することもあるそう

JBLのウーファーには防護ネットを装着している

お店のスタッフの皆さん、ACOUSTIC REVIVEの石黒謙さん、小林貴子さん(前列右)と

◎この日の試聴システム

パワー・アンプ:Accuphase P-7500、A-75

プリ・アンプ:Accuphase C-2900

デジタル・ヴォイシング・イコライザー:Accuphase DG-68

マルチチャンネル・ディバイダー:Accuphase DF-65

SACDトランスポート:Accuphase DP-900

DAコンバーター:Accuphase DC-37

レコード・プレイヤー:Technics SL-1200GAE

スピーカー:JBL 2445J, 2360A, 3739

海鮮居酒屋

龍のおとし子

〒444-0860

愛知県岡崎市明大寺本町4-48 グロリアWESTビル1F

アクセス:名鉄名古屋本線「東岡崎駅」北口より徒歩2分

営業時間:17:00〜24:00

定休日:月曜

Tel:0564-25-5100

公式インスタグラムはこちら

*今年中に屋号の変更を予定。「料理の方向性の変化と合わせ、音楽を採り入れた店舗をイメージしていただけるような店名とする計画です」(髙村さん)