Contents

◎Peter Barakan’s Best Albums of 2023

Kimi Diabaté, Dr. John, Matthew Halsall, Krasno Moore Project, Bob Marley & The Wailers, Thandi Ntuli with Carlos Niño, Cat Power, Billy Valentine, Walter Wolfman Washington, Anna Sato x Toshuyuki Sasaki

◎PB’s Sound Impression

ENZO j-Fi LLC. Listening Room……Volumio RIVO, iFi audio iCAN Phantom, NEO iDSD2, Garrard model 301, EMT 927Dst etc.

構成◎山本 昇

Introduction

バラバラの時代のコンセンサス

昨年の年頭にもお話ししましたが、個人的に振り返ってみても、音楽の聴き方、出会い方の変化をつくづく感じることが多くなりました。昔は人と会ったり、テレビを観たりすれば、巷で何が流行っているのかは大体分かったものです。インタネットが仕事に深く関わるようになり、レコード会社やレーベルの人たちと直接会う機会が減って、音楽に関する情報もメールのやり取りで得ることが増えました。音源はデータで聴くことがほとんどです。そんな中では、どんな音楽に関心を寄せるかは本当に人それぞれ。今回のA Taste of Musicは、昨年に引き続き僕の年間ベスト・アルバムをご紹介しますが、そのリストは、今回も僕は参加しなかった『ミュージック・マガジン』の“ベスト・アルバム2023”の誰とも、1枚たりとも重なっていません。さらに言うと、誌面の中でも重なっているのはほとんどない。ほんの少し、何人かが選んだアルバムがあっただけです。本当にバラバラの時代だなと。これはやっぱりインタネットが中心の世の中ならではの現象なんだろうと思います。例えばテイラー・スウィフトが世界的に人気だと言われても、「あ、そう」って感じの人も多い。自分にとってのリアリティがそれほど感じられないのでしょう。音楽でコンセンサスを得られることはもはやありえないのかもしれません。

僕にしてみても、70年代の音楽だけを聴いているかと言えばそうではなく、毎年新しい音楽をたくさん聴いています。今回の年間ベスト・アルバムもほとんどが新しい人たちのものです。ポピュラー音楽は、ジャンル的にもますます多様になっています。制作環境を見ても、今はiPhone一つでアルバムを作ることができるし、レコード会社のお世話にならず、自分の音楽を発表するのも簡単に行える時代です。ソーシャル・メディアを上手く使って、配信での再生回数を伸ばしている個人もいて、面白いと言えば面白い。そして、テイラー・スウィフトやビヨンセ、エド・シーランといった人たちが世界中で何千万人、何億人というファンを持っているわけだけど、聴いていない人にはピンとこない。じゃあ、かつてのビートルズはどうだったでしょうか。たぶん、数字の上ではテイラー・スウィフトのほうが売れているかもしれません。でも、時代に対する影響力という意味ではどうでしょう。もちろん、彼女ら彼らのファンに対する影響力はものすごくあると思うけれど……。まぁ、こんなことを言うのも僕が歳を取ったということでしかないのかも(笑)。

一方で、ファンの数はそんなに多くはないけれど、インディーズにはすごく個性的で面白いことをやっている人たちがたくさんいます。日々、いろんなところからメールで案内が届いて、中にはどこの国かも分からなかったりするけれど(笑)、興味をそそられる作品もたくさんあるんですよ。今日はトップウイング・サイバーサウンドグループENZO j-Fi LLC.の試聴室で、2023年に僕が素朴に好きだった11枚のアルバムについて実際に音を聴きながら語ります。読者の皆さんにとって「それは知らなかったな。じゃあ聴いてみよう」と思うものが1枚でもあれば嬉しいです。

Peter Barakan’s Best Albums of 2023

ピーター・バラカンが選ぶ2023年ベスト・アルバム10+1

2023年のベスト・アルバムをCDやLP、ストリーミングで試聴

西アフリカから届いた

モダンでポップな音楽に一発KO

キミ・ジャバテ Kimi Diabaté『Dindin』

キミ・ジャバテは、西アフリカの中でもギニア・ビサウというとても小さな国に生まれたミュージシャンです。1973年に独立したギニア・ビサウ共和国は元ポルトガル領で、キミ・ジャバテは現在、リスボンを拠点に活動しています。僕は彼のことをこのアルバムで初めて知りました。西アフリカの木琴“バラフォン”やギター、打楽器を演奏しますが、シンガー・ソングライターでもあります。そんな彼の最新作『Dindin』は、発売前に試聴盤を聴いて一発で気に入ったアルバムです。聴いたのは2022年の年末で、これは来年のベスト・アルバムの対象にすべきだと思いました。普通、この時期に聴いたものは1年経つと忘れてしまったりするのですが、しっかりと書き留めておいたのです。2023年を振り返ったときに、やはりこれは良かったと思いました。

例えば3曲目の「Alidonke」は、いかにも西アフリカらしいノリですが、ミュージシャンも半分くらいはポルトガル人が参加していて、ちょっとラテン風味の西アフリカ・サウンドとなっています。モダンな響きがあって、すごく聴きやすい。例えば、人を踊らせるDJイヴェントでも絶対いけるし、ラジオで流しても自然に耳に入り込んでくるような音楽だと、最初に聴いたときから感じていました。アルバム全体としても、すごくいい雰囲気なんですよ。適度にポップな感じもあって、昨年はけっこうな回数で聴いていました。“ジャバテ”という苗字は、西アフリカのグリオと呼ばれる人たちの家系ですから、そういう伝統的な要素もバックボーンにあるはずです。でも、このアルバムではモダンでポップなアプローチとなっています。

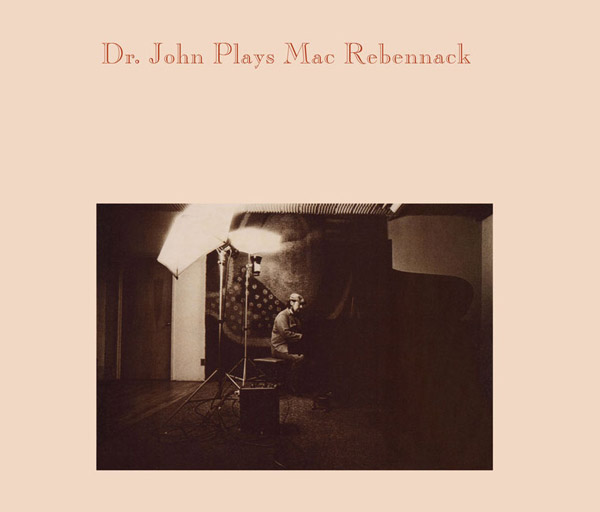

ソロ・ピアノ第一弾が

CD2枚組のエクスパンデッド・エディションで登場

ドクター・ジョン

Dr. John

『Dr. John Plays Mac Rebennack』

ドクター・ジョンが1981年に発表したソロ・ピアノ作品『Dr. John Plays Mac Rebennack』の復刻版で、未発表4曲が追加されています。このアルバムはどちらかというとオリジナル曲のほうが多いのですが、まず聴いてほしいのが「The Nearness of You」。この古いスタンダード曲も、ドクター・ジョンがやると、独特のニュー・オーリンズのピアノ・スタイルになるし、歌も全然違うものに聞こえます。彼にはグラミー賞を獲った曲が一つだけあります。スタンダードばかりをカヴァーした『In a Sentimental Mood』(1989年)に収録されている、リキー・リー・ジョーンズも参加した「Makin' Whoopee!」です。このアルバムをトミー・リプーマがプロデュースするきっかけとなったのが、「The Nearness of You」だったのです

ドクター・ジョンはアトランティック・レコードと1974年まで契約していました。アトランティックを離れてからは、いくつかのレーベルを渡り歩くことになりましたが、その一つが、トミー・リプーマが1970年代後半にやっていたホライズンでした。その第一弾は1978年の『City Lights』ですね。で、その次に辿り着いたのが、ジャック・ヘイマンが1980年に興したクリーン・カッツ(Clean Cuts)という小さなレーベルだったんです。何か新鮮味のあるアルバムを作りたいと考えていたジャック・ヘイマンがあるとき、ドクター・ジョンがテレビ番組に出ているのを観て、ソロ・ピアノのアルバムはどうかと思い付いて提案したそうです。それまでずっとバンド編成で音楽をやってきたドクター・ジョンは、そんな企画を受けたら、ホテルのラウンジで一人でやってくれとか(笑)、そういう仕事の依頼も来てしまうんじゃないかと、当初は否定的だったそうです。でも、ジャック・ヘイマンが出していたジャズのレコードを聴くと、ちゃんと真面目にやっている、いいレーベルだと分かり、引き受けることにしたらしいですね。小さなリハーサル・スタジオで、1日で全曲を録音したそうです。

マック・レベナックという本名をタイトルに添え、従来の彼のイメージとはちょっと違うものとなった『Dr. John Plays Mac Rebennack』は、発売当時はそれほど大きな話題にはなりませんでしたが、その後もCDでリイシューされ、ファンに聴き継がれてきた作品です。ソロ・ピアノ作品の第二弾となる『The Brightest Smile in Town』(1983年)も出ましたが、これは後に『Dr. John Plays Mac Rebennack:The Legendary Sessions, Vol.2』と改題されました。そして2023年、『Dr. John Plays Mac Rebennack』のCD2枚組のエクスパンデッド・エディションが登場しました。

昨年、ドクター・ジョンの関連としてはほかにも、モントルー・フェスティヴァルのライヴ音源を集めた『Dr. John: The Montreux Years』、1984年のソロ・ピアノによるライヴ盤『Solo Piano Live in New Orleans 1984』も出ていて、どれを選ぼうかとしばらく考えていたんですが、録音状態が良くて、演奏も素晴らしい『Dr. John Plays Mac Rebennack』の復刻版にしました。もう40年以上も愛聴しているアルバムだけど(笑)、最初に聴いたときの「おお、こういう素朴なソロ・ピアノもやるんだ」という新鮮な驚きはいまでも覚えています。やっぱりこの人のピアノは上手いんですよ。手はごついし、弾いている姿を見ると名人という感じではないけれど、じっくり聴けばすごく上手いプレイヤーであることが分かります。テクニックもあるし、雰囲気も抜群。本当に独特のピアノで……もちろんニュー・オーリンズの伝説のピアニストたちの影響も受けているのは確かですが、彼の個性もすごく活かされている。ソロ・ピアノは、そのあたりもよく分かりますね。

秋からずっと聴き続けている、

文句なしの年間ベスト・アルバム

マシュー・ハルソール

Matthew Halsall

『An Ever Changing View』

イギリスのマンチェスター出身のマシュー・ハルソールはいま40歳のミュージシャンで、2008年にインディーズ・レーベルのゴンドワナ・レコード(Gondwana Records)を興し、自らの作品を含めすでにたくさんの作品を世に出しています。マンチェスターのジャズ・トリオ、ゴーゴー・ペンギンの最初の2作もこのレーベルで生まれました。僕がマシュー・ハルソールを知ったのはここ数年のことですが、2023年の秋に出た『An Ever Changing View』がとにかく素晴らしくてずっと聴き続けています。年間ベストのリストから一番を選ぶとすれば、これを取り上げます。

彼はトランペット奏者ですが、ほかにもキーボードやいろんな打楽器も演奏するし、プログラミングもこなすバンドのリーダーでもあります。メンバーは曲によってヴァリエイションがあるんですが、全体的にわりとゆったりとした……と言ってもグルーヴのあるゆったり感。まぁ、俗に言うスピリチュアル・ジャズに近いタイプの音楽ですが、とにかく聴きやすいんです。まずはタイトル曲の「An Ever Changing View」を聴いてみてください。シンプルと言えばシンプルなサウンド。細かいコード進行はあまりなく、ジャム・セッション的な感じも若干ある。楽器も面白くて、この曲でマシュー・ハルソールはトランペットに加えて、東アフリカの親指ピアノであるカリンバなども演奏していて、ほかにもハープやフルートも入っています。そして、ミキシングもすごく上手で、それぞれの楽器の味わいがちゃんと出るようにしてあって、複雑ではないけれど深みのあるサウンド。聴いていて、精神状態が良くなるような音楽なんです。僕の女房は、僕の好きな音楽を同じくらい好きになることはそんなにあるわけではありません。でも、このアルバムは彼女もすごく気に入って、車でもしょっちゅう聴いています。ゴンドワナから出ているほかのミュージシャンのアルバムもまた、マシュー・ハルソールの音楽とどこか共通するものがあるような気がして、とても好感が持てます。

女性ヴォーカリストで知られる曲の

インスト・カヴァーが格好いい!

クラズノー・ムア・プロジェクト

Krasno Moore Project

『Book of Queens』

クラズノー・ムア・プロジェクトの『Book Of Queens』は、最初は配信のみでしたが、秋になってようやくCDとLPも出ました。ソウライヴやレタスといったファンク・バンドのギタリストとして知られるエリック・クラズノーと、ニュー・オーリンズのファンク・バンドであるギャラクティックのリーダーも務めるドラマー、スタントン・ムアによる新しいプロジェクトです。アルバムには、エリック・フィンランドというオルガン奏者も全編にわたって参加しています。また、ゲスト・プレイヤーを迎えた曲も3曲あって、コリー・ヘンリー、ブランフォード・マルサリス、ロバート・ランドルフがそれぞれ1曲ずつ参加しています。「女王たちの本」というタイトルの本作は、すべて女性ヴォーカリストで知られる曲をインストゥルメンタルでカヴァーしたもの。取り上げているのは、エイミー・ワインハウスの「You Know I’m No Good」、アリーサ・フランクリンの「A Natural Woman」、ニーナ・シモーンで知られる「I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free」、ブリタニー・ハワード(アラバマ・シェイクス)の「Stay High」などジャンルも様々です。基本的にはギターとオルガンとドラムズというミニマルな編成だけど、格好いいんですよ。最初に聴くなら、やはり1曲目の「You Know I’m No Good」がいいかな。このアルバムもキミ・ジャバテと同じように、もう聴き始めたとたんに「これは年間ベストの候補だな」と思って、1年中聴いていました。

60年代によくあったオルガン・トリオの多くはオルガンが主役でした。クラズノー・ムア・プロジェクトでは、ギターが主役で、もしかしたらドラムも同等で、むしろオルガンはサポートに回っている。シンプルだけど、メロディをちゃんと尊重してわりとストレートに打ち出しつつ、自分たちの個性でまとめています。いやあ、本当に素敵なレコードです。『ミュージック・マガジン』ではこのアルバムを誰も取り上げていないのはどういうことかと思いましたよ(笑)。クラズノーとムアは2年ほど前のジャズ・フェスで一緒にやることを思い付いたそうですが、はたして今後も続くのか。そのあたりもちょっと楽しみですね。

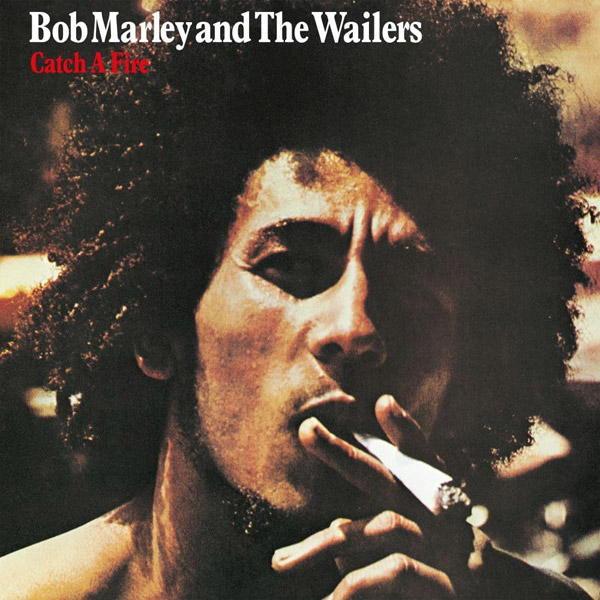

50周年エディションの聴きどころは

BBCライヴを収録したCD2

ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ

Bob Marley & The Wailers

『Catch a Fire(50th Anniversary Edition)』

今回のベスト・アルバムで選んだ復刻ものは、先ほどのドクター・ジョンとこのボブ・マーリーの二つです。1973年に出た『Catch a Fire』の50周年記念エディションが発売されました。このアルバムは、ジャマイカでウェイラーズが録音したものを、アイランド・レコードのクリス・ブラックウェルが、まだレゲエに馴染みのないリスナーにも聴きやすいように楽器をオーヴァーダビングしたりしてリミックスしたことで知られています。このあたりの経緯は、A Taste of Music Event Report 07でも詳しくお話ししていますので、興味があれば参照してください。

2001年の2枚組デラックス・エディションには、リミックス前のオリジナル音源も収録されました。そして今回の50周年エディションは3枚組で、CD1はイギリス版のオリジナル音源、CD2はアルバムが出た直後に行われたBBCラジオのライヴ・セッション、CD3は別テイクやキングストンでのセッション、ロンドンの別のライヴ音源が収録されています。聴きどころは、BBCライヴを丸ごと収めたCD2。これまでは海賊版でしか出回っていなかったものらしいですが、演奏もいいし、BBCが録っているだけあって音もいい。会場は、BBCが放送向けのライヴを録るためにロンドンに持っているパリス・シアターです。ウェイラーズとしてイギリスで初めてアルバムを出したばかりで、また、放送用でもあることから、1曲ごとにBBCの番組のDJが簡単な解説を挿んでいるんですが、それもそのまま収録しています。

ではそのCD2から「No More Trouble」を聴いてみましょう。1973年のイギリスはラジオもまだモノラルのはずです。なのに、聴いて分かるようにきちんとステレオで録音されていて、しかもそれぞれの楽器がしっかり分離して聞こえる。よくぞここまで高音質で残されていたものだと、ちょっと驚きました。このライヴはしかも、アルバムの発売直後だから、もう少しすると離れていくオリジナル・メンバーが揃っているのもいいですね。初期ウェイラーズのライヴとしてもかなり貴重な音源と言えます。僕がちょうど『Catch a Fire』から聴き始めたから特に響くのかもしれませんけど(笑)、これが正式に出たことをぜひ皆さんに伝えたいと思います。

宮古島の唄者・

與那城美和が率いる新しいユニット

Miuni

『Miuni』

“Live Magic! 2023”にも出演してくれたMiuni(ミウニ)です。Vol.42でも少し紹介しましたが、その6曲入りミニ・アルバムも僕の年間ベストに入っています。メンバーは唄・三線の與那城美和と川満七重、キーボードの池村綾野、サックスの池村真理野という宮古島の4人の女性。アルバムのプロデューサーは、オルケスタ・デラ・ルスなどでも活動していたパーカショニストで、やはり宮古出身の江川ゲンタです。彼女たちがやっているのはすべて宮古島の島唄などの民謡です。與那城美和がベイシストの松永誠剛と作ったアルバム『Myahk Song Book~ミャーク・ソング・ブック~“LONGING”』(2017年)を聴いてから、僕は彼女の唄がものすごく好きになりました。松永誠剛とのデュオも異色でしたが、今回の組み合わせも珍しい編成で、これで民謡をやるというアイデアはすごくいい感じだなと思ったんです。実際、晴れ豆でライヴを観て、これはぜひLive Magic!でもやってほしいと思いました。

『Miuni』には「池間の主」のようなとてもゆったりした曲があれば、「古見ぬ主」みたいな少しアップテンポの曲もあります。伝統の唄をこういうふうに聴かせる試みは、同じく宮古出身のバンド、ブラック・ワックスも島に伝わる子守歌「バンガムリ」を取り上げていましたが、池村綾野と真理野の姉妹はこのバンドのメンバーでもあります。ちなみに、このジャケットにあしらわれているのは宮古上布(じょうふ)という織物です。ものすごく細かい苧麻(ちょま)という麻の糸で織ったものが琉球藍で染められています。実物を見たことがありますが、これも素晴らしいものでした。

矢野顕子を彷彿とさせる?

南アフリカの才女現る

タンディ・ントゥーリ、カルロス・ニーニョ

Thandi Ntuli with Carlos Niño

『Rainbow Revisited』

タンディ・ントゥーリは昨年の秋に初めて知ったジャズ・ミュージシャンです。聴き始めたらもう途端に惚れ込んでしまいました。6曲目の「Sunset(in California)」あたりを聴いて、皆さんはどう思うでしょう。このアルバムは基本的に、彼女のほとんど歌詞のない歌とピアノ、そしてカルロス・ニーニョのパーカションなどで成り立っています。カルロス・ニーニョはカリフォルニアのパーカショニストでありトラック・メイカーでありプロデューサーでもある人で、本作は二人の連名となっています。ほぼ即興でやっていると思われるタンディ・ントゥーリの声とピアノ……。この曲には多くの人が初期の矢野顕子を連想するのではないでしょうか。南アフリカの出身でまだ若い彼女が、デビューした頃のアッコちゃんを聴く機会はたぶんなかったと思いますけれど。それはともかく、タンディ・ントゥーリの音楽にはどこか土着的な要素も感じられたりして、ジャズと一言で括っていいのか分からないところもありますが、とにかくすごく才能のある人だなと思います。ぜひ聴いてみてください。

ところで、僕はこの曲「Sunset(in California)」のリンクをアッコちゃんにTwitter(X)で送って、「どう思う?」って聞いてみたんです。そうしたら、「歌はいいね」って返ってきました。どこか似ていることに本人が気付いているかどうかは分からないんですけれど(笑)。余談になりますが、僕は何年も前から矢野顕子にはジャズのレコードを作ってほしいと思っています。かつてパット・メシーニーのバンドに誘われて断ったアッコちゃん。先日、FM番組のゲストで来てくれたときにあらためて聞いてみたら、「もう今さらジャズはやらないよ~」って言っていたけど、例えばこの曲のような雰囲気でライヴでもいいからぜひやってほしいんだけどなぁ。

ディランの伝説的ライヴを

ロイヤル・アルバート・ホールで再現

キャット・パワー

Cat Power

『Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert』

キャット・パワーはアメリカのシンガー・ソングライターで、活動を始めたのは1990年代からだから、それなりにキャリアを積んでいる人です。カヴァーのアルバムを定期的に出していることで知られ、2021年の1月にはその名も『Covers』というアルバムが出ていて、これは僕も好きでよく聴いていました。そして、2023年の11月に発売された新作も、異色のカヴァー・アルバムです。「えー、こんなのを出すの?」とビックリしました。ボブ・ディランが1966年に行った伝説の“ロイヤル・アルバート・ホール”コンサートを丸ごとカヴァーしたものです。客席から「ユダ!」---つまり「裏切り者!」と叫ぶ人がいたことで有名になってしまった、あのライヴです。まだザ・バンドになっていないホークスをバックに従えて行った初めてのツアーでした。会場となったのは、実はマンチェスターのフリー・トレード・ホールなのですが(笑)、海賊版が出たときに誤って表記されたため、いまだにこう呼ばれているんですね。ちなみに、僕はこのツアーを本当のロイヤル・アルバート・ホールで観ています。

現在52歳のキャット・パワーは2022年の11月にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでコンサートを催すにあたって何をやろうかと考えたとき、彼女が最初にこのホールの名前を知ったのがボブ・ディランの関係だったことを思い出したらしいんです。そこで、ディランのステージと同じ選曲と曲順で、しかも前半はアクースティックで後半はエレクトリックなバンドになるという構成までそのまま再現しています。演奏はどれもディランのそれを忠実にやっていて、編曲を変えたりもしていません。バンドの演奏はすごく丁寧な印象です。そして、彼女の歌がとにかく上手い。ディランの曲をカヴァーした人は無数にいて、上手い人もいっぱいいます。ベティ・ラヴェットとか、こういうふうに変えると確かに面白いなと思う場合もあるけれど、キャット・パワーはわりとストレートにやっているのにめちゃくちゃいいんですよ。感激してしまいました(笑)。

アクースティック編成の中では「Just Like a Woman」を、バンド編成からは「Like a Rolling Stone」を聴いてみましょう。「Just Like a Woman」の歌詞を女性が歌うというのも珍しいですね。ちなみに間奏のハーモニカはバンドのメンバーが吹いています。「Like a Rolling Stone」もやっぱりいいなぁ(笑)。元になったライヴが行われた1966年は、ディランもまだレパートリはそんなに多くない段階だけど、このセット・リストはいまや名曲ばかり。その意味でもこの選曲はなかなかいい。まぁ、とにかくこの人はもう抜群に歌が上手いんですよ。これも本当に一聴して、「ああ、こりゃ年間ベストだ」と思ったアルバムです。なんか今回はそういうのが多かったな(笑)。

ちなみに、客席からの野次も再現されているんですが、本来の「Like a Rolling Stone」ではなく、「Ballad of a Thin Man」のところで飛び出しました。これにキャット・パワーは一言「ジーザス…」と呟いています。おそらく二つの意味があるでしょう。「1曲早いよ」ということでの「まいったな」という意味。そして、“ユダ”に裏切られた“イエス”という意味で、なかなか洒落た返しだと思いました。そもそも、1966年のディランにそんな野次が飛んだのは、フォーク・シンガーとしてディランを熱狂的に支持していた一部のファンが、ロックに傾くディランを受け入れがたかったからなのでしょうが、1965年にはすでに『Bringing It All Back Home』や『Highway 61 Revisited』も出てガンガンにロックしている曲も発表していますから、僕のようなファンからすると、「いまごろ何言ってんの?」って感じでした。まぁ、それまでロンドンではアクースティックでしかやっていなかったという背景はあるのでしょうけれど。なお、ディランとザ・バンドの関係についてはVol.38で詳しくお話ししていますので、気になる方はぜひ読んでみてください。

裏方ヴォーカリストが突如発表した

傑作カヴァー・アルバム

ビリー・ヴァレンタイン

Billy Valentine

『Billy Valentine & The Universal Truth』

ヴァレンタイン・ブラザーズをご存知でしょうか。シンプリー・レッドが1985年に出したデビュー曲「Money's Too Tight(to Mention)」はけっこうなヒット曲となりました。僕はてっきり彼らのオリジナルだと思っていたのですが、後になって実はカヴァーだと知りました。それがヴァレンタイン・ブラザーズだったのです。オリジナルを聴いてみると、これがまたすごく格好いい。ただその後、あの曲はよく聞きますが、彼らの存在はぼくの記憶から遠ざかりました。そして昨年いきなりビリー・ヴァレンタインの新譜が出てきたのです。

ヴァレンタイン・ブラザーズはジョンとビリー兄弟の二人組。「Money's Too Tight」のシンプリー・レッド版が売れたから、彼らのヴァージョンももう一度プロモーションをかけようと、零細のインディーズ・レーベルからもう少し大きなレーベルで出し直そうとしたら、インディーズ・レーベルのボスが法外なギャラを要求したため、どこのレコード会社も食いつかなかったそうで。結局売れずじまいで彼らも解散してしまったそうです。ビリー・ヴァレンタインはその後、裏方ではあるけれど、歌の上手さを生かして舞台や人のバックで歌ったり、デモのヴォーカルを歌ったり、あるいはソングライターとしての仕事も少しやっていたらしいです。そんなビリーがなぜ、2023年に突然アルバムを発表したのでしょうか。

ジャズ・レーベルのインパルス!レコードのプロデューサー、ボブ・シールは、1969年にフライング・ダッチマンというジャズ・レーベルを設立しましたが、80年代には活動を休止。最近になって彼の息子ボブ・シールJrが復活させたのですが、その第一弾に選ばれたのがビリー・ヴァレンタインだったんです。彼はボブ・シールJrとも繋がっていたんですね。コンセプトは、主に70年代のメッセージ性のあるソウルのカヴァーですが、プリンスの「Sign of the Times」(1987年)や大昔のスピリチュアルでラムジー・ルイスの演奏(1966年)でも知られる「Wade in the Water」も取り上げています。何かの記事で読みましたが、メッセージ性のある曲を選んだのは、制作時にBLM運動が巻き起こっていたことも関係しているようです。

レコーディングのメンバーはジェイムズ・ガッドスン、ラリー・ゴールディングズ、ピーノ・パラディーノ、ジェフ・パーカーら凄腕のミュージシャンばかりで、ソウルの曲をちょっとジャズ寄りの解釈でやっているんですが、これがまた格好いいんですよ。スティーヴィー・ワンダーの「You Haven't Done Nothing」もシンプルですけど、演奏もシブくていいですね。そしてもちろん、ビリー・ヴァレンタインの歌が抜群に上手い。全体的にもすごく充実していて、めちゃめちゃ好きなアルバムです。僕はビリーと同い年で、取り上げているのが昔からよく知っている曲ばかりだからより親近感があるのかもしれませんけれど、もっと評価されていい作品だと思います。

ニュー・オーリンズ系ブルーズ・ギタリストが遺した

珠玉のバラード

ウォルター“ウルフマン”ワシントン

Walter Wolfman Washington

『Feel So at Home』

ウォルター“ウルフマン”ワシントンは2022年の12月に79歳で亡くなりました。ニュー・オーリンズ生まれのギタリスト/ヴォーカリストで、アルバムもずっと出し続けていました。ファンキーな感じのブルーズ・ギタリストという印象が強い人で、近年はニュー・オーリンズのクラブでしょっちゅうライヴを行っていたんです。僕が最初に彼のライヴを観たのは東京でしたが、2016年にはニュー・オーリンズのメイプル・リーフというクラブで観ることができました。オルガン奏者のジョー・クラウン、ドラマーのラセル・バティーストとの3人編成で毎週のようにやっていたんです。残念なことに、ラセル・バティーストも昨年の9月に亡くなってしまいました。

ウォルター“ウルフマン”ワシントンは一つ前のアルバム『My Future is My Past』(2018年)でわりとシブいバラードを歌っていました。そして、亡くなる少し前に、遺作となったこの『Feel So at Home』を録音していたんです。何曲かでブルージーなギターを弾く場面もあるんですが、ほとんどバラード歌手になっていて、「えっ、あのウォルター“ウルフマン”ワシントンがこういう歌い方するの?」という意外性もあったけど、やはり歌が圧倒的に上手いんです。例えば4曲目の「Lovely Day」。歌詞はシンプルで、「君と過ごした素晴らしい一日」を歌っているんだけど、この声にはみんなまいってしまうはず。僕もトロトロになってしまいました(笑)。本人が演奏するギターもいいですね。レコーディング・セッションには、やはりニュー・オーリンズを拠点に活動しているジェイムズ・シングルトンがベイス、先ほどのスタントン・ムアがドラムズで参加していて、同じくギャラクティックのメンバーであるベン・エルマンがプロデューサーを務めています。

奄美の島唄を

クラブ系のドラムズに乗せて

里アンナ×佐々木俊之

Anna Sato×Toshiyuki Sasaki

『Beauty & The Beats』

もう1枚、紹介したいアルバムがあります。CDが出たのは2022年の8月で、2023年の2月にLPでも発売された里アンナと佐々木俊之の『Beauty & The Beats』です。

僕は2023年の5月に初めて奄美大島を訪れました。NHK BSの番組『Japanology Plus』の撮影と音楽イヴェントがちょうど重なり、1週間ほど過ごしたのですが、奄美にますます惚れ込むことになりました。奄美と言えば、Live Magic!にも来てもらっている元ちとせのほかは土着的なものをほんの少し知っている程度でしたが、面白い音楽があるなと感じていました。奄美の島唄を歌う里アンナのことは、名前は知ってはいたもののちゃんと聴いたことがありませんでしたが、僕と同じような仕事をしているイギリス人の友達からこのアルバムをもらって聴いたらもうビックリ。こんな組み合わせを誰が思い付くんだろうという感じで。ほとんどドラムズと三線や竪琴と唄だけで展開するんですが、これが本当に見事な仕上がりなんです。NHK FM『ウィークエンド・サンシャイン』の年始特番では、二人に生演奏をしてもらいました。すごく格好よかったです。里アンナの唄は奄美独特の節回しも素晴らしかった。佐々木俊之のドラムズもすごく上手い。彼はNautilusやAfro Begueというバンドでも活動しています。変拍子が好きだったりして、アンナさんを困らせているとか(笑)。2月28日に渋谷の琥珀でライヴをやるそうなので、僕も観に行きたいと思っています。

Peter Barakan’s Best Albums of 2023

Kimi Diabaté “Dindin”

Dr. John “Dr. John Plays Mac Rebennack”

Matthew Halsall “An Ever Changing View”

Krasno Moore Project “Book Of Queens”

Bob Marley & The Wailers “Catch A Fire(50th Anniversary Edition)”

Miuni “Miuni”

Thandi Ntuli with Carlos Niño “Rainbow Revisited”

Cat Power “Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert”

Billy Valentine “Billy Valentine & The Universal Truth”

Walter Wolfman Washington “Feel So At Home”

+

Anna Sato x Toshuyuki Sasaki “Beauty & The Beats”

PB’s Sound Impression

iFi audioとVolumioの最新モデルを試聴

「音響システムの近未来を覗いたように感じました」

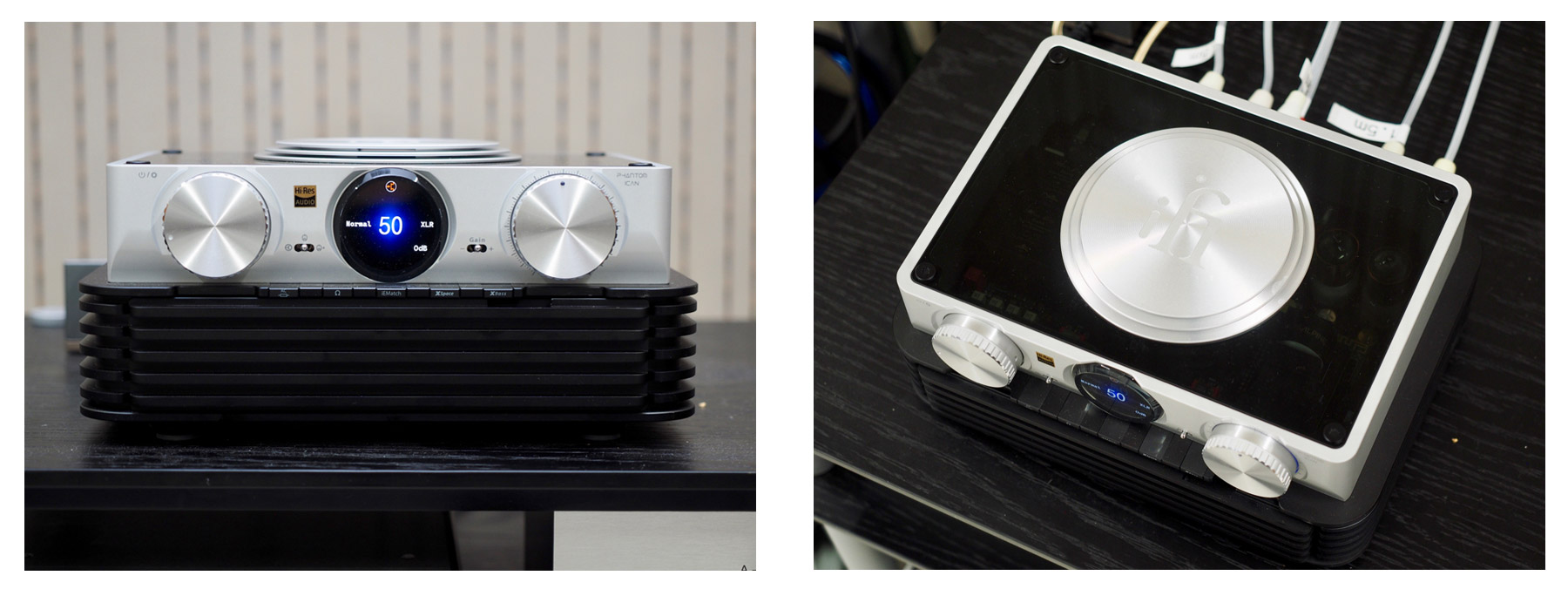

齋藤 今日はiFi audio(アイファイ・オーディオ)のフルバランス・ヘッドフォン・アンプ兼プリアンプの新製品iCAN Phantom、前モデルから進化したDAコンバーターNEO iDSD2、そしてVolumio(ヴォリューミオ)のネットワーク・ストリーマーRIVOといった、昨年発売された新しいデヴァイスを含むシステムでご試聴いただきました。

PB Volumioはデザインがすっきりしていていいですね。この小さなサイズ感もそうだと思いますが、おそらくいまの感覚に合わせたものでしょう。

齋藤 VolumioはドイツのRed Dot Design賞を受賞した高いデザイン性も特徴です。本体はシンプルにして、実際の細かな操作はスマートフォンやタブレットで行うというスタイルですね。Volumio製品に内蔵されるOSの最新ヴァージョンにはあのChat GPTを組み込んだAI機能も追加されていて、強力な検索機能を活用することも可能です。

PB へー、そうなんですか。

齋藤 「Supersearch」と呼ばれるAI検索機能は、アーティスト名や曲名、ジャンルを特定しなくても、聴きたい曲のイメージを伝えるだけで、それに沿うプレイ・リストを届けてくれるんです。

PB 以前のAIが作るプレイリストは、最初はけっこういい感じでも、だんだんズレていくんですよね(笑)。iCAN Phantomのほうもサイズが小さくて、デザインも面白いです。

齋藤 Pro iCAN Signatureの上位モデルでiFi audioの新しいフラッグシップとなるiCAN Phantomのデザインやコンセプトは、ロールスロイスのファントムがベースとなっているそうです。

PB おー、そうですか(笑)。正面の丸い画面も見やすいですね。

齋藤 正面のTFTカラー液晶画面は情報量が豊富です。各種設定のほか、例えば内蔵している真空管のランニング・タイムを確認できるので、真空管の寿命も分かります。

PB えー、そんなことまで。

齋藤 はい、これはいま314時間と出ていますね。

PB 真空管の寿命ってどのくらいなのですか。

齋藤 ものにもよりますが、このGE5670は10,000時間強は使えます。

PB ほう、じゃこれはまだまだ大丈夫ですね(笑)。iFi audioはどこのメーカーですか。

齋藤 イギリスです。AMR(Abbingdon Music Research)というイギリスのハイエンド・ブランドがあるのですが、iFi audioはその姉妹ブランドで、高性能ながら比較的お求めになりやすいプロダクトがラインアップされています。そして、Volumioはイタリアのブランドで、元はネットワーク・オーディオのためのOSを最初に作った会社です。OSの機能を高めていく中で、それをフルに発揮できるハードウェアも自社で手掛けるようになりました。

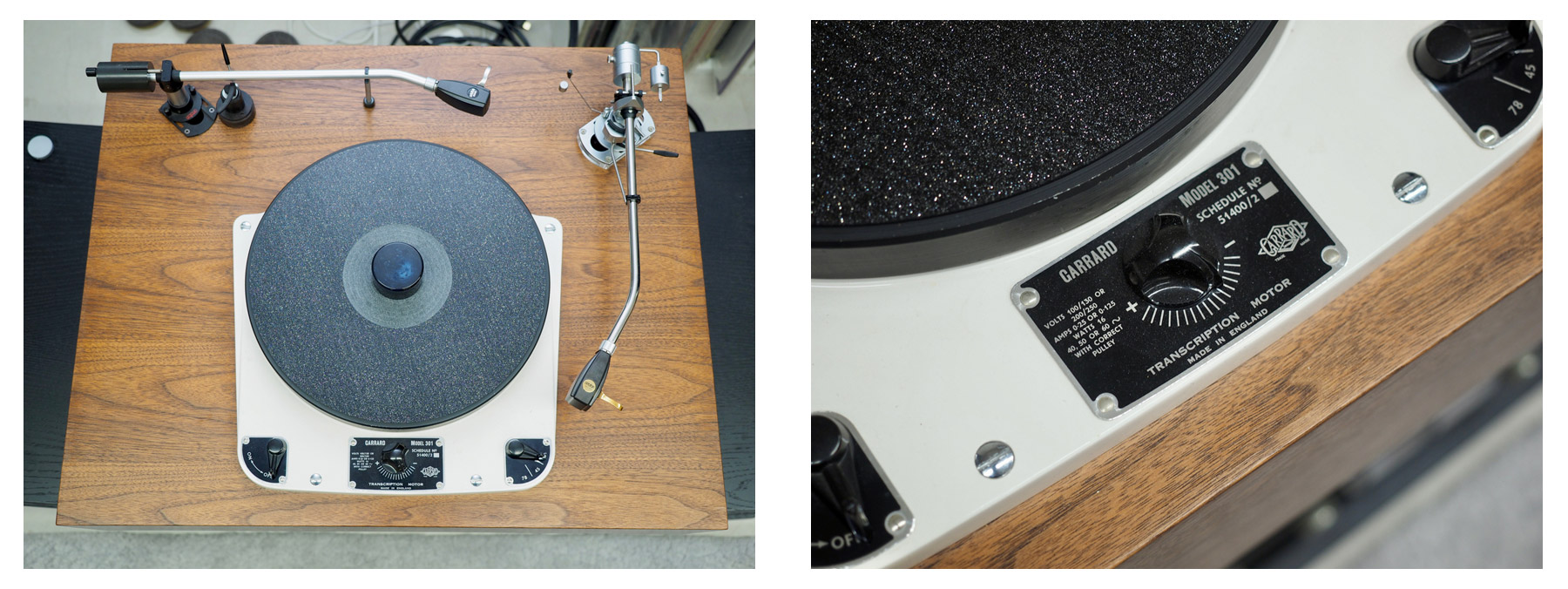

PB なるほど。そしてこの試聴室には素敵なアナログ・レコード・プレイヤーが2台あります。一つはGarrard(ガラード)の301ですか。最近はあまり見かけなくなりましたけど、名機ですよね。

50年代のレコード・プレイヤーを前にご機嫌のバラカンさん

齋藤 はい、状態のいいものは少ないと思います。もう一つはEMTの業務用モデル927Dstです。放送局向けのレコード・プレイヤーで、ターンテーブルはガラス製。こちらも1950年代の名機ですね。

PB キャット・パワーの『Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert』のアナログ盤をEMT 927Dstで、そしてマシュー・ハルソール『An Ever Changing View』はGarrard 301で試聴しました。アナログで聴いた「Mountains, Trees and Seas」(『An Ever Changing View』)のフェンダー・ローズの音は最高に気持ち良かったです。

齋藤 そうですね。EMT 927Dstは内蔵フォノイコから、 Garrard 301は、デジタルなフォノイコとして機能するM2TECHのADコンバーターJoplin MkIIIと高性能DAコンバーターYoung MkIVを経由してiCAN Phantomに送っています。Joplin MkIIIはデジタル領域にて選択したEQカーヴを正確に提供できます。

PB Volumio RIVOのとなりにあるのは、前回来たときにも聴かせてもらったものですか。

齋藤 前回お聴きいただいたのは、DAC兼ヘッドフォン・アンプのNEO iDSDで、これはその後継モデルのNEO iDSD2です。今日の試聴ではCDとストリーミングで再生用DACとして使用しました。ディスプレイは従来のモノクロからTFTカラー液晶に変更し、非常に見やすくなっています。さらに、据え置きのモデルとして世界で初めて最新のBluetooth 5.4を装備し、新開発のaptX Losslessに対応しているので、スマートフォンからのワイヤレス接続でも高音質で楽しめます。音楽ファンのスタイルに合わせ、進化すべきところは確実に進化させる。iFi audioのそんな姿勢もご好評いただいている理由の一つでしょう。

ネットワーク・オーディオを中心とした新しい視聴スタイルの魅力を語るトップウイング・サイバーサウンドグループENZO j-Fi LLC.の齋藤薫さん

PB 今日聴かせてもらったストリーミングはMacのラップトップで制御されていましたね。Bluetoothで再生されていたのですか。

齋藤 いえ、実際には同じネットワーク上にあるRIVOで再生しており、パソコンやタブレット、スマートフォンはコントローラーにすぎません。再生ソフトはroon(ルーン)で、RIVOもこれに対応しています。Spotifyのほか、TidalやQobuz(コバズ)といった高音質なストリーミング・サービスも楽しめます。今日の音源はQobuzのもので、ほとんどが96kHz/24bitなどの高音質なハイレゾ・ソースでしたが、Qobuzのサーバーから届いたデータがLANを介してRIVOに直接供給されています。

PB 僕はラジオで放送するためにもCDは手放せないけれど、確かに一般的には音楽の聴き方も変化していますね。

齋藤 そうですね。ネットワーク・オーディオの利点をご紹介している私はCDやアナログ・レコードも好きです。例えばSpotifyで聴いていいなと思ったアルバムをレコードで買ったりしています。

PB 今日は持参したCDとレコード、そしてQobuzのストリーミングで僕の2023年のベスト・アルバムを聴かせてもらいましたが、音響システムの近未来を覗いたように感じました。あとは、この音質と便利さがもっと手軽に享受できればいいですね。

齋藤 例えば、高品質なストリーマーとDACの両方を備えたVolumio PRIMOにパワード・スピーカーと組み合わせれば、ストリーミングを中心としたミニマムな高音質システムが実現します。

PB 我が家には仕事部屋とリヴィングなど、オーディオ装置が複数使あって、昨年はリヴィングでもレコードが聴きたいとTechnics SL-1200MK7を買って十分満足していますが、今後はどう展開するか。数年したらまた変わっているかもしれませんね。

それにしても、今日は二つの骨董品級のターンテーブルにはまいりました(笑)。EMTのほうは初めて見ましたが、Garrardは僕が学生の頃に、イギリスで持っている人を時々見かけたことはありました。しばらく見ていなかったから懐かしかったです。一方、新しい機材ではVolumioのイタリアン・デザインにやられました。うちの女房もこれを見たら一発で欲しいと言うかも(笑)。

齋藤 ありがとうございます。Volumioは本国の代表も言っていますが、デザインに惹かれるけど機械の扱いが得意ではない、といった方にも簡単にお使いいただけるような設計となっていますので、女性のユーザーにも届きやすいブランドと思います。

PB なるほど。しばらく悩ませていただきます(笑)。

この日の試聴ではプリアンプとして使用したiCAN PhantomはiFi audioの新しい旗艦モデル。各種静電型ヘッドフォンに対応するためバイアス電圧を指定するデータ・カードを同梱するなどリファレンス・クラスのヘッドフォン・アンプとして完成度の高い仕上がりとなっている。ソリッドステートとGE5670真空管という二つのディ入力ステージはリアルタイムに切り替えが可能。

イタリアの新進ブランドVolumioのストリーマーRIVO(左)。ラインアップにはこのほか、DACとストリーマーを兼ねるPRIMO、さらにプリメイン・アンプの機能を装備したオールインワン・タイプのINTEGRO(右)もある。モダンなリヴィングにも溶け込むようなデザインも秀逸。

「Volumio製品の各筐体には、昨今のパソコンのようなノイズの原因となる高い処理速度を必要としないオーディオ専用のコンピューターが内蔵されています。Volumio製品はご家庭のインターネット上に追加するだけで、ご家庭のパソコンと直接繋げることなく、ネットワーク・オーディオをいい音で楽しむことができます。さらに不用意なノイズを発生させない専用回路を用いており、結果的にさらにノイズの少ない再生が行えるというメリットもあります」(齋藤さん)

Bluetooth 5.4を装備したDAC内蔵のヘッドフォン・アンプNEO iDSD2。新開発のaptX Losslessをサポートし、CDクオリティのオーディオ・データをロスレスでストリーミングすることが可能。ヘッドフォン出力は、旧モデルNEO iDSDの5倍に改善され十分なパワーを供給する。DACとしての機能も充実した、PCオーディオにも親和性の高い実力機。

CDの再生はREAVONのユニバーサル・プレイヤーUBR-X110をトランスポートとして使用(中段・左)。1080pフルハイビジョンの4倍の解像度を持つ最新のディスクフォーマットUltra HD Blu-rayにも対応。

M2TECHの“Rockstarsシリーズ”も進化中。左はデジタル・フォノイコとして使用したJoplin MkIII(筐体のカラーは現行モデルとは異なります)。右はI2Sのデジタル出力を受けてD/A変換するYoung MkIV

Garrard model 301。二つのSMEトーンアームでステレオとモノラルを聴けるようになっている。

EMT 927Dst。鉄板エコーでお馴染みのEMTが製造していた放送局向けのレコード・プレイヤー。

スピーカーは30cmウーファーを搭載したJB L100 Classic

パワーアンプはM2TECH CrosbyをBTL接続で片ch1台ずつ使用。

ストリーミングで試聴したタイトルがroonのプレイリストに。

試聴したディスク(CDとLP)

◎この日の試聴システム

【CD/ストリーミング】

ネットワーク・ストリーマー:Volumio RIVO

ユニバーサル・プレイヤー:REAVON UBR-X110

DAコンバーター:iFi audio NEO iDSD2

【LP】

レコード・プレイヤー:Garrard model 301、EMT 927Dst

フォノ・イコライザー:M2TECH Joplin MkIII

DAコンバーター:M2TECH Young MkIV

【以下共通】

プリアンプ:iFi audio iCAN Phantom

パワーアンプ:M2TECH Crosby

スピーカー:JB L100 Classic

トップウイング・サイバーサウンドグループ

ENZO j-Fi LLC.

〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-11-9 今井ビル3階

https://enzojfi.co.jp