Contents

◎Recommended Movies & Music

『American Utopia』『American Epic』『British Rock Born In A Basement』『Babylon』『Diva』〜“Peter Barakan's Music Film Festival 2022”

◎Coming Soon

“Peter Barakan's LIVE MAGIC! 2022”

◎PB’s Sound Impression

ENZO j-Fi LLC. New Listening Room

iFi audio NEO Stream + NEO iDSD etc.

構成◎山本 昇

Introduction

音楽の聴き方が変わってきた?

皆さん、ご無沙汰しております。コロナの影響でしばらく間が空いてしまいましたが、第40回目のA Taste of Musicをトップウイング・サイバーサウンドグループENZO j-Fi LLC.の新しい試聴室からお届けします。何やらいい音がしそうなこの空間の詳細はのちほどお伝えしましょう。

さて、皆さんの中に「最近はアルバムを通して聴く機会が減ってきた」という方はいらっしゃいますか。音楽に接する機会の多い僕も、このところそう感じることが多くなってきました。毎日のように送られてくる海外のインディーズなどからのプロモーションのメールには、とりあえず先行配信される曲のリンクが添えられています。けっこう面白いものも多いのですが、アルバムが出る前にまず1曲、さらにまた1曲という感じで届くんです。ラジオ番組の選曲をしていることもありますが、そんな感じで僕も曲単位で音楽を聴くことがすごく増えてきました。クルマで移動するときにはCDをかけるし、特に注目しているアルバムがあるときは家でじっくり聴くこともありますけれど。

そもそも、日本のレコード会社は最近、洋楽で僕が興味を持つアルバムを出すことがすごく少なくなっています。それだけ僕が歳を取ったということなのでしょうけれど(笑)、考えてみれば若いリスナーが反応しそうなアルバムにしても数は減ってきていますね。その分、海外のプロモーターからの情報の重要度は増しています。アメリカやヨーロッパのほか、例えばナイジェリアのジャズ・ミュージシャンの作品とか、とりあえず1曲聴いてみたら、これがけっこう面白い。そんな発見がかなりあるんですね。オンラインで聴いてみて、ラジオで紹介したい曲は自由にダウンロードするという感じです。

先ほど、ラジオの選曲のためという言い方をしましたが、僕は昔から、音楽を仕事のために聴くことはほとんどありません。興味のないものは聴かないし……よくこれで仕事が成り立っているなと思いますが(笑)。最近よく、音楽配信をどう利用しているかと聞かれることがあります。僕の場合は新しい音楽を発見するためではなく、道具として使っているという感じでしょうか。例えば番組の選曲をする際、CDを取りに行くのが面倒なときに、Spotifyで尺を測ったり(笑)、同じ曲でいくつかヴァージョンがある場合は聴き比べてみたり。あるいは、「この曲に何か面白いカヴァーがないかな?」とSpotifyで探してることも多いですね。ただ、配信サーヴィスには目当ての曲がない場合も意外にあって、そんなときは結局、DiscogsやAllMusicといった検索サイトで探すことになります。

うちの女房も、昔はクルマでCDをよく聴いていましたが、最近はもっぱらiPhoneでSpotifyを聴いています。しかも、かけるのは決まってスティーリー・ダンのプレイリスト。この前、「そんなにスティーリー・ダンばっかり聴いてて飽きないの?」って聞いたら「全然飽きないよ」って(笑)。まぁ、楽しみ方は人それぞれですね。

それはそうと、つい最近、ちょっと変わった僕の本が出版されました。『T for Me ピーター・バラカンTシャツ・コレクション』というタイトルのとおり、僕が持っているTシャツの数々を写真で紹介しています。きっかけは、『テイキング・ストック ぼくがどうしても手放せない21世紀の愛聴盤』の担当編集者の方が、僕がいつもTシャツばかり着ているのを面白く見ていたからのようです(笑)。一冊の本として成立するかどうか、最初は疑問でしたが、プロの写真家に撮影してもらったら意外なほどきれいに仕上がっています。思い入れのあるTシャツについては自分で短い原稿を書いたり、また、「LIVE MAGIC!」のTシャツのデザインをいつもお願いしている伊藤あしゅら紅丸さんとの対談もあります。よろしければぜひ手に取ってみていただければと思います。

ピーター・バラカン著『T for Me ~ピーター・バラカン Tシャツ・コレクション~』(駒草出版)

Recommended Movies & Music

音楽映画の最高傑作!

『アメリカン・ユートピア』

『アメリカン・ユートピア』©2020PMAUFILM,LLCANDRIVERROADENTERTAINMENT,LLCALLRIGHTSRESERVED

さて、昨年からスタートした僕の映画祭「Peter Barakan's Music Film Festival」が今年も開催されています。すでに東京での上映は終了しましたが、大阪・京都のほか、富山・新潟・福井・広島・福岡などこれから始まる地域もあります。また、東京での上映を見逃した人も、首都圏で単館公開される映画もいくつかありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。今日はこうしたミュージック・フィルムに特化した映画にまつわる音楽についてお話ししたいと思います。

そもそもなぜこのような映画祭を企画したのかというと、このコロナ禍でライヴを観る機会が激減した時期がありましたが、ちょうどそのタイミングで優れた音楽関係の映画が次々と登場してきたことがきっかけでした。映像作品とは言え、非常に充実した気分を味わえたものです。その象徴的な作品がデイヴィッド・バーンの『アメリカン・ユートピア』でしょう。最高に素晴らしいこの映像は、ブロードウェイで行われたライヴ以上の完成度があるかもしれません。しかも、皮肉なことに、当のアメリカではコロナの影響で映画館が閉鎖されてしまったため、ほとんど配信のみの公開だったのです。少し遅れて公開された日本では、座席を一つ空けるなどの対策を施して劇場公開されたのは幸いでした。

そして、面白かったのは、デイヴィッド・バーンやトーキング・ヘッズを知らない若い世代の人たちが何の予備知識もなくこれを観て感激し、口コミやSNSで広がり、映画としてそれなりにヒットしたことです。ショウ自体、音楽もいいし、演出もいい。スパイク・リーが監督したこの映画では、劇場でのパフォーマンスを捉えるために多数のカメラが用意されているはずだけど、どのシーンでもほかのカメラが映り込まない。最後の曲で、メンバーがみんなで客席を練り歩く場面があって、ここで初めてほかのカメラが映るんですが、それ以外は見事にカメラを感じさせないんですね。もう何度も劇場で観ているうちに、いろんな細かいところに目が行くようになって(笑)、その度にこの映画のすごさを実感しています。ここまでよくできた音楽映画は滅多にないと思いますね。しかも、ショウとしてのメッセージがすごくいい。バーンの歌詞はけっこう変わっているから、普段はあまり気にしないんですが、僕は字幕を監修するため、あらためて曲の歌詞を全部見直して、より相応しい日本語訳とすることに務めました。字幕を見ながら音楽を聴いてもらうことで、音楽の中身を吸収しやすくなったと思います。いろんな要素が作用して、この映画のメッセージが多くの人の心に届いたら嬉しいですね。

『American Utopia』

このショウの元になったデイヴィッド・バーンのアルバム『American Utopia』(2018年)が作られたのはトランプ政権の最中でした。発売後、アメリカ各地でライヴ・ツアーを行って、そのあとにブロードウェイに持ってきてロングランとなりますが、このアルバムには、むしろディストピアと言いたくなるようなアメリカの姿と、バーンが描くユートピアの両方の意味が込められているようです。歌詞の良さもさることながら、ショウの中で、バーンが客席に向けて話しかける内容も有効に作用して、その素晴らしさに僕も感動しました。映画祭は、見逃していた映画に出会うためのいい機会でもありますから、どんどん映画館に足を運んでほしいですね。映画は配信でも観られますが、劇場で体験する音と映像は別世界ですから。ではここで、映画『アメリカン・ユートピア』のサウンドトラックのような『American Utopia on Broadway(Original Cast Recording)』(2019年)から「Once In A Lifetime」を聴いてみましょう。

このライヴ演奏は、音だけで聴いても素晴らしいですが、映像とともに観るとよりすごさが分かります。このレコードにクレジットされているメンバーは13人ですが、映画に登場するのは12人ですから、時期によってミュージシャンが変わっているかもしれません。それはさておき、このうちの7人がドラムやパーカッションを担当。いろんな打楽器をみんなで使い分けています。そのほかにキーボード、ギター、ベイス、そしてヴォーカリストが二人。リード・ヴォーカルのバーンはギターも弾きます。これらミュージシャンは全員、ステージ上を自在に動けるよう、楽器の音はすべてワイアレスで飛ばしています。パーカッショニストたちもみんな移動しながら演奏するという、すごく難しいことをやってのけているんですね。その様子を映像で観ると、本当に「お見事!」の一言。シンプルと言えばシンプルなセットですけど、照明も非常に効果的です。お揃いのグレイのスーツには肩の部分にセンサーが埋め込んであって、ミュージシャンの動きに反応して照明も動くようになっているそうです。技術的にも面白いことをやっているんですね。映画ともども、「恐れ入りました」という感じの作品です。演奏に関しては、リハーサルを1週間、毎日10時間くらい行ったらしいのですが、振り付けのためのリハも同じくらい時間をかけたそうで(笑)、みんな本当に動きもいいですよね。

『American Utopia on Broadway(Original Cast Recording)』

米国のルーツ・ミュージックを掘り下げた大作

『アメリカン・エピック』

「Peter Barakan's Music Film Festival 2022」は東京以降も各都市で展開していきますが、主な公開作品は、『アメリカン・エピック』と『ブリティッシュ・ロック誕生の地下室』『バビロン』『ディーバ』など。『アメリカン・エピック』は4つのエピソードが3つのプログラム(Episode 1・2、Episode 3、Episode 4)に収録されています。ここではアメリカのルーツ・ミュージックを掘り下げたこの大作『アメリカン・エピック』を中心に、同じく日本初公開となる『ブリティッシュ・ロック誕生の地下室』と『バビロン』、さらに日本では久々の公開となったデジタル・リマスター版『ディーバ』についても少しお話ししたいと思います。

『アメリカン・エピック』は主に1920年代の後半から30年代初頭にかけての話です。1925年にアメリカで初めて電気による録音が可能になりました。それまでは大きなラッパの前で演奏したものが、その振動で録音されるという仕組みだったわけですね。25年に始まった電気式の録音で使われたマイクロフォンは、いまでも高級機器で採用されているコンデンサー型だったそうです。面白かったのは、そうして生産されたレコードを誰が買っていたかという分析です。レコード自体は19世紀、蝋管の時代からありましたが、円盤が登場するのは20世紀の初めくらい。それらを再生する蓄音機を当時買っていたのはほとんどが都会の人たちだったから、レコードも必然的にそういった人に向けた商品だったんですね。1920年代にはまた、ラジオという新しい媒体が登場します。都会の人たちがラジオに興味を持つと、レコードの売上が少し落ちるという現象が起きたので、焦ったレコード会社が売上を維持するためにはどうすればいいかと考えた結果、それまでターゲットにしていなかった地方の人たちに買ってもらえるレコードを作ることになったんです。ちょうどそのときに電気の録音が可能になったことで、都会の限られたスタジオだけでなく、地方でも録音機材を運んで録ることができるようになりました。そこで、アメリカ各地にレコード会社のスカウトみたいな人たちが出向くようになるわけです。

映画のEpisode 1「ザ・ビッグ・バン 元祖ルーツ・ミュージックの誕生」に最初出てくるのはブリストルです。“ルーツ・ミュージックのビッグ・バン”と呼ばれるこの街は、ヴァージニア州とテネシー州の州境に跨がっています。ちょうどそこにビクター・トーキング・マシン・カンパニー、つまりRCAビクターの元となる会社でプロデューサーを務めていたラルフ・ピアが中心になり、レコードを作りたい人を募ってレコーディング・セッションが行われました。1927年、地元の新聞に載ったこの広告には報酬が支払われることが明記されていたんですね。1920年代のアメリカの田舎には貧しい人がまだたくさんいましたから、それにつられてかなりの人数が集まったと言われています。

そんなセッションの中に現れたのがカーター・ファミリーというカントリー・ミュージックの元祖として知られるグループでした。アパラチア山脈の山で暮らしていた人たちですが、そのお父さんであるA.P.カーターは、周りで歌われている曲を収集して演奏し歌っていました。彼の奥さんのセーラ・カーターは声がすごく綺麗で地元では評判になっていたそうです。そして、セーラの従兄弟にあたるメイベル・カーターは独学による独特なスタイルを持った女性ギタリスト。この3人による、素朴と言えば素朴なセッションでしたが、セーラの歌声を聴いたラルフ・ピアはすぐに反応して、「あなたたちはいける」と。カーター・ファミリーのレコーディングはブリストルの後も何度か行われ、これが今で言うフォークやカントリーの流れの最初のレコードとなりました。カーター・ファミリーは皆すでに亡くなっていますが、その孫世代にあたる人たちがアパラチア山脈に住んでいて、Episode 1で彼らが憶えているお爺ちゃんやお婆ちゃんのことをリアルに話しています。カーター・ファミリーはさすがに映像はなく、主に写真で構成されています。また、このセッションではジミー・ロジャーズの録音も行われていて、まさしく元祖カントリー・ミュージックがここに誕生していたことが分かります。

Episode 1ではほかにも、メンフィスのレコーディング・セッションに参加したメンフィス・ジャグ・バンドが紹介されています。ジャグ・バンドでは、ギターやバンジョーのほかはほとんど手作りの楽器が使われます。ベイスは茶箱か何かに棒を突っ込んでヒモをかけてあるだけだったり(笑)。そもそもジャグとは水差しとか壺の注ぎ口に息を吹きかけて低音を鳴らすものです。フォークとブルーズの中間のような音楽だけど、1920年代の終わりに流行ったんですね。それは、1950年代のイギリスで流行したスキッフルなどのルーツでもあると言える音楽です。Episode 4ではラッパーのNas(ナーズ)が出てきて、メンフィス・ジャグ・バンドについて、底辺の黒人が自分たちのリアルな生活を赤裸々に表現したもので、いまのラップと何ら違いはなく、100年前と同じだと語っています。いまでは忘れられがちなジャグ・バンドの音楽は、一方でリズム&ブルーズのルーツになっているとも言われます。白人のブルーズ・ハープ奏者のチャーリー・マスルワイトは若い頃、メンフィス・ジャグ・バンドのリーダー、ウィル・シェイドの家に通って、音楽の知識をいろいろと授かったそうで、その話もかなりリアルで面白い。

結局、カーター・ファミリーのフォークやカントリー、メンフィス・ジャグ・バンドのブラック・ミュージックが、1950年代にエルヴィス・プレスリーという19歳の若者の手によって一緒になってロックンロールのルーツのなるという話に流れていきます。『アメリカン・エピック』は、我々がいま聴いているルーツ・ミュージックのさらにルーツには、1920年代~30年代のこういった素朴な音楽があったことを教えてくれます。

Episode 2は、「“血と土”過酷な労働から生まれたブラック・ミュージック」。ゴスペルやカントリー、そしてブルーズの話です。ゴスペルのパートにはこんなエピソードがありました。サウスカロライナで、ある無名の牧師の録音が1920年代に行われました。歌っていたのはエルダー(長老)J.E. バーチという人ですが、どんな人物なのかは分かりません。そこで、映画のプロデューサーが調べると、かつてのビクターのレコーディング・セッションの詳細は当時のエンジニアが責任を持ってすべての記録を残していること、この頃のビクターの録音データはいまソニーが持っていてニュー・ヨークのビルの地下にある資料室にすべて保管されていることを突き止めるのです。そしてとうとう、録音の詳細が記されたファイルを見つけ、このエルダー・バーチがサウスカロライナのチローに住んでいたことを掴んでそこを訪れます。彼を知っていないかと、いろんな人たちに尋ねるんですが、誰も知らない。黒人街に入っていくと、ようやく彼のことを知る高齢の人物に出会うのです。そして、エルダー・バーチが活動していた教会がまだ存在することが分かり、信者たちを集めて彼の話が展開されます。するとなんと、この教会から歩いて数分くらいのところにディジー・ギレスピーの生家があることが判明します。彼が子供の頃、エルダー・バーチらが歌うゴスペルを聴き、その後の音楽性に影響を与えたらしいことに繋がっていくんですね。

次に出てくるのはウェスト・ヴァージニアの炭鉱夫たちが遺した録音物です。音楽はフォークやカントリーの部類。やはり地元の新聞の呼びかけに集まってきた人たちを録音したもので、後に有名になったり、後世に影響を及ぼした録音もけっこうありましたが、当時の彼らはそうなることを知るよしもありません。その中の一人は、録音に臨んだことを家族にも話していなかったようで、映画の中でその孫が、「爺ちゃんはそんな話は一度もしなかった」とコメントしています。Episode 2にはそのほか、映画『ランブル』にも出てくるチャーリー・パトンというデルタ・ブルーズの生みの親と言われる人も登場します。やはりその子孫がインタヴューに応えているのですが、それによると、チャーリー・パトンはハウリン・ウルフに直に音楽を教えていたり、あるいはステイプル・シンガーズのお父さんにギターのテクニックを伝授していたりしていたことが分かります。

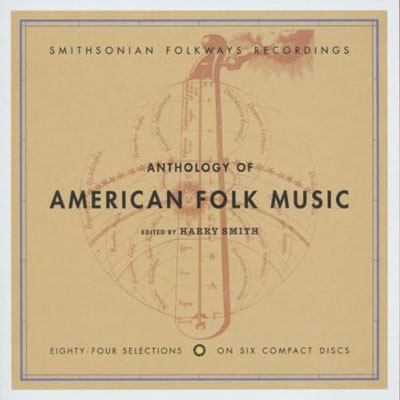

『Anthology of American Folk Music』

CD6枚組84曲収録の『Anthology of American Folk Music』は資料も充実

実はこの映画のエピソードは、1952年に発売されたハリー・スミスの『Anthology of American Folk Music』がベースとなっていて、紹介されている音楽はほとんどすべてこのコンピレイションに収録されています。元は6枚組のLPですが、当時はほとんど誰にも知られていない音楽だったんです。1930年代の前半くらいまではレコード会社もこういった音楽を積極的に作ってるんですが、大恐慌に続いて今度は戦争がやってきます。戦争が始まると、レコードを作るためのメタル・マスターなどの金属も供出させられてしまいました。だから、マスターも残っていないし、一般の人が持っていたSP盤も状態のいいものは少なく、こういう音楽は消えてしまったに等しい状態だったんです。SP盤を持っていてもそんな昔のものを聴き続ける人は少ないし、“オールディーズ”という捉え方は1970年代以降の発想なんです。

そこに、ハリー・スミスという実験映画を撮っていた変なおじさんが登場します。映画を作るためにお金が必要なので、古いSP盤など何万枚という膨大なコレクションを売ろうと考えたんですね。Folkways Recordsというニュー・ヨークのレコード・レーベルの創設者モーゼズ・アッシュにコレクションを買わないかと持ちかけると、「買うことはできないけれど、そんなにすごいものを持っているのなら、編集してコンピレイションを作ったら面白いのでは? もし作るならうちで出すよ」と。そんな経緯で出来上がったのがこの『Anthology of American Folk Music』です。ハリー・スミスは収録曲に関する情報も持っていて、あるいは調べたりもしたのでしょう。ちゃんとした解説書も付いています。もちろん、大ヒットするようなものではないけれど、フォーク・ミュージックが好きなニュー・ヨークの、どちらかというとリベラルなインテリ層の間でけっこう話題になったようです。ボブ・ディランやデイヴ・ヴァン・ロンク、ピート・シーガーなど、1950年代の終わりにフォーク・リヴァイヴァルを起こしていくような人たちはみんなこのコンピレイションを聴いていました。本当に素晴らしいアンソロジーですが、当時の人たちにとってはほとんど聴いたとのない音楽ばかりですから、パラレル・ワールドのような感覚で接していたんじゃないかと思います。

「他民族音楽国家アメリカ」と題するEpisode 3は、白人と黒人のカントリーやブルーズ、ゴスペル以外の、例えばネイティヴ・アメリカンの音楽だったり、ハワイアンやケイジャン、ラテンなどを取り上げています。そして、最後には黒人のフィンガー・ピキングの達人、ミシシッピ・ジョン・ハートの話も出てきます。1920年代にはけっこうな数の録音を遺した彼でしたが、大恐慌の時代が訪れるとレコード会社からも声がかからなくなってしまいます。そこで、ミシシッピのど田舎に住み、白人が持っていた牛の世話をしたりして、なんとか食いつないでいた人なんですね。

ディック・スポッツウッドは映画の中で、オリジナルの『Anthology of American Folk Music』を手にしながら、過去に彼を探しにいったときのことを語ります。「ミシシッピ・ジョン・ハートはまだ生きているのかな」と。ミシシッピ・ジョン・ハートには「Avalon Blues」という自身の故郷のことを歌った曲があるので、きっとミシシッピにアヴァロンという地名があるのだろうと考えたんですね。地図を調べていくと、ほんの小さな点のようだけど、確かにそういう地名はある。その後、スポッツウッドはニュー・オーリンズに向かう友人の車に便乗し、アヴァロンで無事ジョン・ハートに辿り着きます。そんなきっかけで、ジョン・ハートはまたライヴで演奏したり録音したりするようになり、1963年にはニューポート・フォーク・フェスティヴァルにも出演し喝采を受けます。その後、1966年に亡くなりましたが、再活動で遺した録音も素晴らしいもので、60年代以降のギタリストに大きな影響を与えています。映画にはこのようなすごくいい話がいっぱい出てきます。

では、『Anthology of American Folk Music』からミシシッピ・ジョン・ハートの「Frankie」を聴いてみましょう。ミシシッピのど田舎ですから、おそらく独学だと思われますが、このギターは本当に見事ですね。フィンガー・ピッキングがすごく上手くて音がクリーンなんです。この曲が録音されたのは1928年で、ハリー・スミスがコンピレイションで復刻したのが1952年。1930年代にレコーディングがされなくなって以降はしばらく、ジョン・ハートをはじめ、こうした音楽は録音当時に偶然聴いた人を除いてほとんどの人は耳にする機会もなかったはずです。四半世紀にわたって、その存在すら忘れられてしまっていたこれらの音楽は、ハリー・スミスというコレクターがいなければ、歴史に埋もれていく運命だったわけですね。我々がいま、アメリカのルーツ・ミュージックと呼んでいるものは、ちょっと極端に言えばハリー・スミスのおかげで明らかになったようなものなんです。そして、この『アメリカン・エピック』という映画シリーズも、歴史の記録として同じくらい貴重なものと言えるでしょう。

さて、シリーズ最後のEpisode 4は「セッションズ」です。1925年に、ウェスターン・エレクトリックが作った録音システムはテープ・レコーダー以前の非常に大がかりな装置で、当時は数台ほどしか製造されず、完全な形で残っているのはありませんでした。ニック・バーグというエンジニアがこれを再現しようと10年をかけて、当時の部品で組み上げることに成功します。「セッションズ」は、およそ100年前のシステムを使って現代のミュージシャンがEpisode 1〜3に出てくる昔の曲などをレコーディングする様子を捉えたものです。登場するのはプロデューサー役のT-ボーン・バーネットとジャック・ワイトのほか、アラバマ・シェイクス、Nas、エルトン・ジョン、スティーヴ・マーティンとイーディ・ブリケル(ポール・サイモンの奥さんです)、ウィリー・ネルソンとマール・ハガード、リアノン・ギデンズ、ロス・ロボス、ベック、ベティ・ラヴェット、タージ・マハールなどなど。ルーツな感じの音楽が好きな人なら反応するような面々が揃っています。録音の仕組みは、マイクロフォンで捉えた音をアンプで増幅して、ターンテーブルで直に円盤に刻んでいくというもの。ターンテーブルを回す動力はなんと大きな重り(笑)。マイクロフォンはオムニディレクショナル(無指向性)なんだけど、何しろものすごい年代物だから、角度によって拾われにくい周波数があったりして、いろいろ調整しながら録音は進んでいきます。途中、いろんなトラブルやハプニングもあってハラハラしますが、映画館で観ると、音もいいし映像もすごくきれいに撮れていて楽しめます。映画のプロデューサーを務めたアリスン・マゴーティの話では、Episode 4を先に観せるとみんな惚れ惚れしてほかのエピソードも観たくなるそうです。では、そのサウンドトラック『American Epic:the Sessions』のLPで、ジャック・ワイト率いるバンドの「Matrimonial Intentions」を聴いてみます。女性のフィドル奏者がいて、彼女もすごくいい演奏を聴かせています。それにしても、めちゃくちゃいい音で録れていますね。あんなに原始的な録音方法なのに、こんなにいい音になるとはちょっと驚きでした。マイクからの距離でバランスを取っているから、場合によっては曲の途中で移動したりしなければならないけれど、ミュージシャンたちがみんな楽しんでやっているのもよかったですね。このサウンドトラックには、映画で演奏されたもの以外の曲も収録されていて、なぜか映画には出てこなかったスティーヴン・スティルズも聴けます。

アメリカは本当に広い国だから、例えばケイジャンという音楽はかつてルイジアナ州の南部だけでしか聴かれていませんでした。それがレコードの形になって初めてほかの地域の人たちも聴けるようになりました。ミシシッピのブルーズもそうだし、ウェスト・ヴァージニアのフォーク・ミュージックもそう。地方の限られた人しか耳にしてこなかった音楽を、レコードという媒体を介して、アメリカ国内はもちろん、世界中の人たちも聴かれる可能性が示されたことは、音楽文化を考えるうえでも非常に重要な出来事だったと言えるでしょう。この映画『アメリカン・エピック』は、1960年代からブルーズをはじめルーツ・ミュージックをたくさん聴いてきた僕にとっても初めて聞くエピソードがたくさんあったし、知っていた話も映像で観ればより身近に感じられ、腑に落ちる部分もすごくありました。ある意味、教育的価値も高いこの作品をぜひ多くの人たちに、できれば映画館で観てほしいと思います。

『Music From The American Epic Sessions』

ストーンズを生んだブルーズ・クラブに迫るドキュメンタリー

『ブリティッシュ・ロック誕生の地下室』

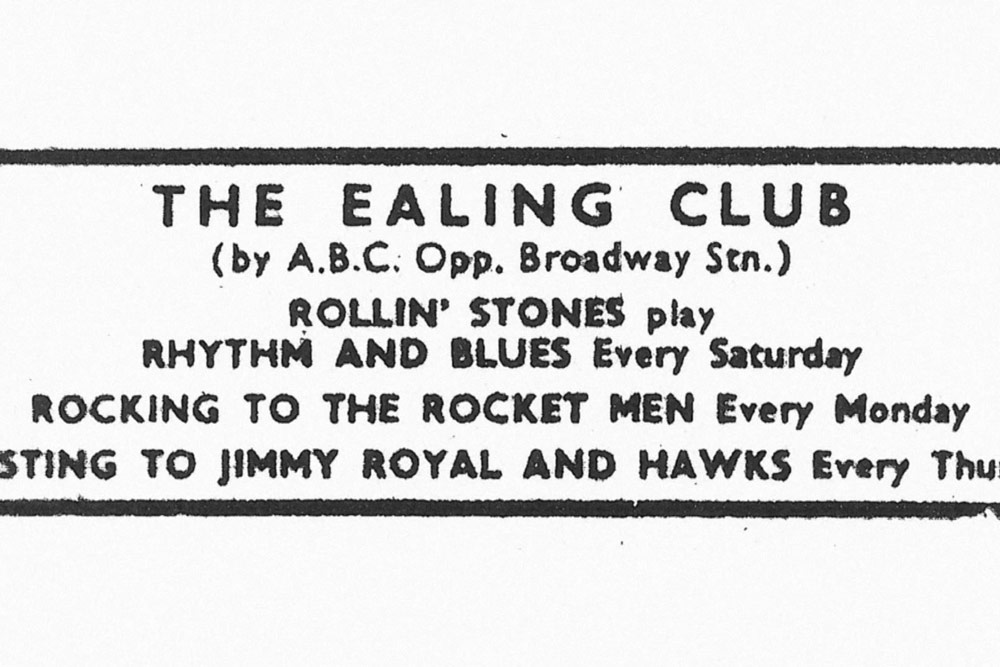

ブリティッシュ・ロックと言えば、ビートルズはもちろんですが、もう一つの大きな存在であるローリング・ストーンズを生んだのが西ロンドンのイーリングというところにあった地下のライブハウスだったんです。

この店は1962年の3月17日、セント・パトリクス・デイに営業を開始。アレクシス・コーナーという、当時のイギリスで唯一ブルーズのグループだったブルーズ・インコーポレイテッドを率いた人物が中心になって出演していました。まだほんの一握りだったブルーズ好きの若者たちはロンドン以外にもいて、けっこう遠くからも集まってきました。西イングランドの街チェルトナムに住んでいたブライアン・ジョーンズもその一人。しばらくするとミック・ジャガーとキース・リチャーズの姿もありました。彼らがブライアンと初めて会ったのもこのイーリングのクラブだったんですね。1960年代前半、この店にはほかにも、のちにマンフレッド・マンのヴォーカルになるポール・ジョーンズ、アニマルズのヴォーカルになるエリック・バードンらが通ってみんな友達になり、それぞれにグループを結成していきます。

映画『ブリティッシュ・ロック誕生の地下室』は、ピート・タウンゼンドやジョン・メイオール、エリック・バードンら当時足を運んだ人たちが想い出を語るという素朴なドキュメンタリーではありますが、ロックの歴史家が解説を加えたりして情報量はすごく多いから、60'sのブリティッシュ・ロックに興味がある人なら、みんな喜ぶと思います。もう亡くなりましたが、クリームのジンジャー・ベイカーとジャック・ブルースも面白い話をしています。

ロンドン・レゲェのリアルを描いた劇映画

『バビロン』

もう一つご紹介したいのが『バビロン』です。これもロンドンを舞台にした映画で、1980年に作られたものですが、なぜか当時、イギリス以外では公開されなかったようです。僕もこの映画は存在すら知りませんでした。でも最近、日本でこのサウンドトラックを当時から持っていたという人に何人か出会いました。3年ほど前にアメリカで公開されて評判になり、こちらも日本初公開されることになました。

主人公はロンドンでレゲェのサウンド・システムを操るDJで、演じているのはアスワドのギタリストでヴォーカリストのブレンズリー・フォードです。アスワドと言えば、もう一人のヴォーカリストだったドラミー・ゼブ(アンガス・ゲイ)が先日、62歳という若さで亡くなりましたね。本作は、当時のロンドンに暮らすジャマイカ系の若者たちの生活を描いた劇映画です。『キリング・フィールド』で撮影監督を務めたクリス・メンジスが撮っているのですが、全編南ロンドンのロケ撮影で、まるでドキュメンタリーを観ているようなリアリズムを感じます。白人がとんでもない差別的な発言をしたり、警察が嫌がらせをしたりする生活を強いられる彼らはほとんどが2世の若者です。1940年代の終わり、戦死した大勢の男たちに代わる労働力を必要としたイギリス政府が、植民地だったジャマイカやトリニダードに呼びかけてビザを発行したんですね。そのようにして渡英した人たちの子供たちが60年代には生まれていますから、80年代にはその世代が大人になり、さらに3世も生まれてくる頃でしょう。だから、ジャマイカ系ではあるけれどジャマイカ人ではない。生まれはイギリスで、話すのもロンドンの言葉。ただ、何かの拍子でジャマイカ訛りになったりもする(笑)。それはたぶん、両親の言葉も聞いているからでしょう。そんな彼らは貧しいから悪さもします。きれいごとで済ませることなく、ありのままに彼らの生活を描いているところも含めて、すごく面白い映画です。

彼らが住んでいたのは南ロンドンで、僕もそのあたりにはよく行ったものですが、そこに向かう電車の汚さなど、いろいろ思い出しながら観ました。同じロンドンでも、中産階級の多くが住むところはきれいだけど、労働者階級の街はそうではなく、その格差がすごくよく分かる。約40年遅れで公開されるこの映画からは、そういう意味でも、普段は見えないロンドンを知ることができると思います。ちなみに、この映画のサウンドトラックはデニス・ボーヴェルがプロデュースしています。

『Babylon:The Original Soundtrack』

歌姫の録音テープを巡る感動の映像詩を再び

『ディーバ』

「Peter Barakan's Music Film Festival 2022」で劇場公開している作品の中には『ディーバ』もあります。音楽映画と言えるかどうかは微妙なところですが、主人公の一人がオペラ歌手で、音楽の使い方がすごく独特な面白い劇映画です。1981年の作品で日本では2年ほど遅れて公開されました。当時、30代半ばだったフランス人監督、ジャン=ジャック・ベネックスの長編デビュー作ですが、彼は今年1月に75歳で亡くなりました。

パリを訪れたアフリカン・アメリカンの女性オペラ歌手の大ファンで、郵便配達員の男の物語です。彼女は聴衆とのコミュニケーションを第一に考え、レコードは作りません。でも、彼は自宅でも彼女の歌を聴きたい一心で、郵便配の鞄にナグラのレコーダーを忍ばせて秘かにコンサートでの歌声を録音します。その映像にマイクロフォンが映っていないのはご愛敬として(笑)、彼はひょんなことから麻薬組織や台湾の海賊版業者に追われるハメに。ストーリーの展開も面白いのですが、パリの町並みを上手く撮っていて、モビレットというバイクで地下鉄に入っていくチェイスなど、印象に残るシーンの多い映画です。この音楽映画祭を始めるにあたってわりと最初に思い付いた映画の一つでしたが、今年は上映権も取得でき、これから観てもらえる機会も増えるでしょう。僕もそうでしたが、久々に観た人は感激しているし、初めての人も面白いと言ってくれています。レストアされた映像もきれいですね。ぜひご覧ください。

Coming Soon

1Day開催の今年は小坂忠へのトリビュート・ライヴに

僕の監修で2014年から毎年お贈りしている音楽祭「LIVE MAGIC!」 は今年10月22日(土)、3年ぶりに恵比寿ガーデン・ホールで開催できることになりました。今回は主に、今年4月29日に亡くなったシンガー・ソングライター、小坂忠さんへのトリビュート・ライヴとなります。

僕は元々、忠さんの『HORO』(1975年)がすごく好きだったんです。このアルバムが好きすぎて、それ以外の彼のアルバムは聴いていませんでした。その後、彼は牧師になり、ゴスペル・シンガーとしてしばらく教会を中心に活動していたわけですが、僕はそのことも知らなかったんです。2001年頃からまたアルバムを作るようになった忠さんは2010年、あの『HORO』の歌だけを新たに録音した『HORO 2010』を発表しました。これをきっかけに、僕も彼のライヴを観て「お!」っと思ったんですね。そして、2012年にはInter FMの番組をお願いすることになって、いろいろ話すようになりました。「LIVE MAGIC!」には、2015年にTin Panのゲストで、さらに2019年には自身のバンドで出演してもらいました。実はその頃、すでに癌に冒されていたのですが、術後の調子は良かったんです。でも、コロナ禍の時期に進行してしまって……。惜しくも他界してしまった頃、僕はちょうど今年の「LIVE MAGIC!」をどうするかを考え始めていたところだったので、今回は忠さんへのトリビュートにさせてもらおうと決めました。

バンドのメンバーは、佐橋佳幸(ギター)、Dr.kyOn(キーボード)、小原礼(ベイス)、林立夫(ドラムズ)。これに彼らの要求でサックス奏者の山本拓夫が加わり5人となりましたが、そこまではいいんです。問題は肝心のヴォーカルをどうするか。日本のヴォーカリストとして唯一無二の存在だったから、誰に頼めばいいのかと悩みましたが、結局、忠さんにゆかりのある人たちに声をかけて、1曲ずつ歌ってもらうことにしました。中でも、この人がいなきゃ始まらないというあの人は大変忙しく、出演できるか微妙だったのですが、なんとか出てもらえるようになりました。ただし、本人の意向により、その名前をいま明かすことはできません。そのほか、ゲスト・ヴォーカリストには久保田麻琴、鈴木慶一、西海孝、中村まり、高野寛、佐藤タイジ、さかいゆう、そして娘のAsiahも駆けつけてくれることになっています。Asiahの場面では、忠さんの歌とのデュエットが聴けるかもしれません。

ドクター・ジョンが3年前に亡くなりましたが、そのときニュー・オーリンズでは彼のファンたちがいわゆるセカンド・ラインのパレードを行っていて、その様子がYouTubeに上がっていたんですね。忠さんはそれを見て「これはいいね。オレもこういうのがいいや」と言っていたらしいんです。じゃあ、その気持ちを叶えて差し上げようと、スカパラのホーン・セクションを誘って、最後はニュー・オーリンズ式でお送りすることにします。

こうしたライヴはあるものの、お客さんには忠さんの歌も聴いてほしいので、3年前の「LIVE MAGIC!」でカヴァー曲を歌ったところなどの映像を、大きなスクリーンとPAでお楽しみいただきます。今回は1日のみの公演で、ステージも一つだけですが、小坂忠トリビュート・バンドのほかに、「LIVE MAGIC!」お馴染みの濱口祐自、4年前には久保田リョウヘイという名で出てくれたハンドパン奏者のFugaku Yoheiも登場します。そして、オープニングはつい最近、僕が葉山の海の家でDJしていたとき出会ったCongri Cubano Bandが務めます。5人の在日キューバ人による、すごく活き活きとした感じのバンドです。コロナなどいろんな事情で海外のミュージシャンを呼ぶのが難しい中、こういう人たちが日本にいてくれて良かったです(笑)。賑やかさもあり、しっとりしたところもあり。今回は1日だけの開催ですが、いいコンサートになると思います。こちらもぜひ足をお運びください。

PB’s Sound Impression

ネットワークの利便性と音質を両立させる新しいオーディオを聴く

「聴き方の変化に合わせ、高音質なシステムの形も変わってきているんですね」

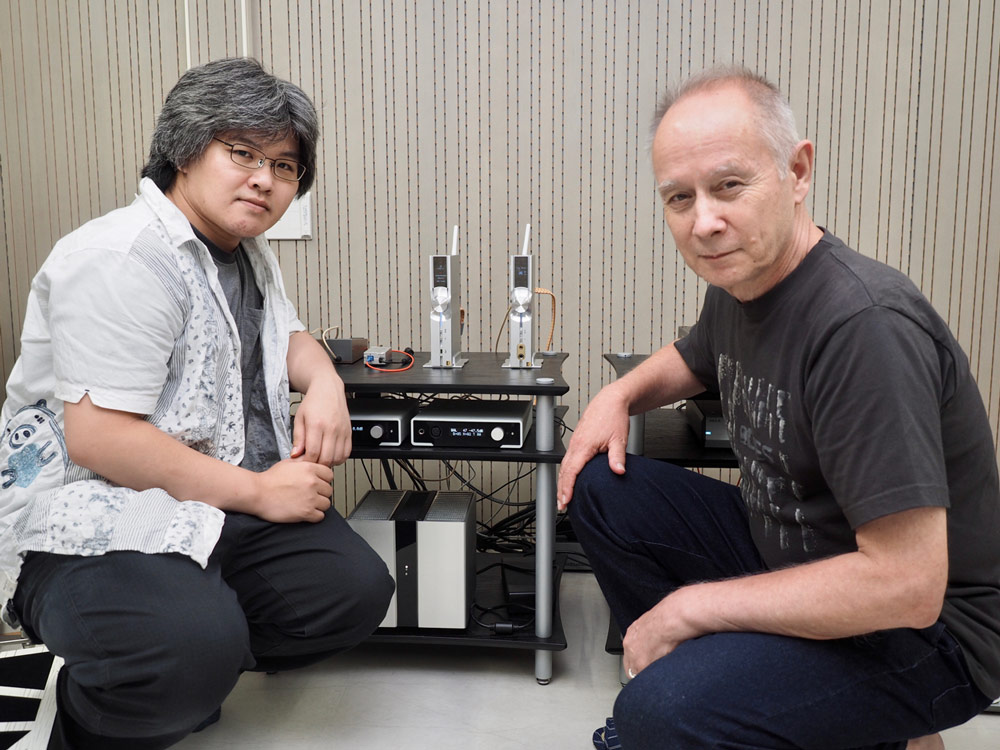

トップウイング・サイバーサウンドグループENZO j-Fi LLC.の新しい試聴室を舞台に、最新の音楽映画にまつわるお勧めの音楽を紹介してくれたバラカンさん。ここでは、トップウイングが扱う人気ブランドiFi audioのニュー・モデルNEO Streamでサブスク音源を聴きながら、音楽試聴の新しいスタイルについて、同社の菅沼洋介さんと語り合っていただきました。

菅沼 今日は冒頭に、音楽の聴き方が変わってきたというお話がありましたが、輸入商社として海外のオーディオ製品を扱う私たちもそのことはよく感じています。バラカンさんをはじめ、そうした音楽ファンの皆様にご紹介したい新製品がiFi audioから届きました。正面に見えるあの小さな筐体なのですが……。

PB 縦に並べて置いてある機器ですね。これは何でしょう?

菅沼 左側はこの秋の新製品NEO Streamです。海外では“ストリーマー”と呼ばれるもので、国内では“ネットワーク・プレイヤー”もしくは“ネットワーク・トランスポート”のカテゴリーにあたります。ネットワーク・プレイヤーと言うと、これまでは家の中にミュージック・サーバーがあって、その音源を再生するものというイメージでした。

PB はい、そうですね。

菅沼 でも、いまはSpotifyやApple Musicなどのサブスクリプション・サーヴィスを利用することもすごく増えてきましたよね。ローカル・エリアのネットワークだけではなく、ストリーミングなどインターネットから流れてくる音源をすべて再生できるよう、いろんな規格に対応したネットワーク製品のことをストリーマーと呼んでいます。

PB 後ろにはアンテナが。

菅沼 Wi-Fiを受けるアンテナですね。もちろん、有線でも接続できます。前回お越しいただいたときに試聴いただいたiFi audioのZENシリーズにもZEN Streamというストリーマーがラインアップされていて、これが大変ヒットしました。ストリーマーとしてはとてもリーズナブルな製品だったのですが、ユーザーの方からは「もっといいものを」という声もたくさんいただきまして、上位のNEOシリーズでもリリースすることになりました。

PB なるほど。聴き方の変化に合わせて、高音質なオーディオの形も変わってきているんですね。

菅沼 そうなんです。ここ数年で、オーディオ・ファイルと言われるような方たちの試聴スタイルもかなり変わってきました。いい音に対するこだわりは持ちつつも、より手軽な方向にシフトしているような気がします。例えばBluetoothを、本格的なオーディオ・システムに採り入れるのは、以前はあまり考えられなかったんですが、高性能なBluetooth機能を搭載したNEO iDSDのような機種が出たあたりからワイアレスで音楽を聴くオーディオ・ファイルもかなり増えているようです。

PB 音質がそれだけ良くなったということですか。

菅沼 はい。手軽であり、音質的な劣化が以前ほどないのであれば使ってみようと。Bluetoothを積極的に活用したいというニーズも高まっているのでしょう。

PB どんなマニアでもCDやレコードを置く場所は限られていて、ある段階までくると、もうこれ以上は収納できなくなります(笑)。

菅沼 そうですよね(笑)。そういう意味でも、ストリーミング・サーヴィスはますます注目されるようになるでしょう。さらには、それをBluetoothのような無線接続でありながら、よりいい音で聴ければ理想的なわけで、実際そういうスタイルになりつつあります。

PB その一方でアナログ・レコードの音質が若い人にも評価されているわけですが、気の毒なのがCDの販売店などでしょう。ただ、欧米では数年も前からほとんど配信に切り替わっていきましたから、日本も時間の問題という感じはありました。そうは言いながら、僕はいまだにCDやアナログ盤にこだわっていますけれど、同時にストリーミングも利用しています。

菅沼 そんな音楽ファンの方にも満足いただけるよう、NEO Streamはストリーミングの音質を良くすることにこだわっていて、なおかつ使い勝手の良さも考えられています。

PB その音質を良くするための具体的なポイントは何ですか。

菅沼 NEO Streamのようなネットワークを扱う機器は、機能ごとにセパレート化する傾向が強まっています。メカ部分の大事さもさることながら、ソフトウェアの重要性がどんどん増しているんです。ソフトウェアの負荷を低減し、なおかつノイズ対策なども考えると、機能ごとに機器を分けたほうが音が良くなるんです。NEO Streamは内部にDACを備え、アナログ出力も可能ですが、基本的には外部のDACとの組み合わせを想定しています。

PB ああ、それでNEO iDSDと並んでセットになっているのですね。

菅沼 そのとおりです。つまり、NEO Streamはネットワーク音源のトランスポートとして機能し、隣のNEO iDSDのような高性能なDACで受けてアナログ信号をアンプに送るという流れになります。ではここで、今日の話題に上がった『アメリカン・エピック』のサウンドトラックをSpotifyで聴いてみませんか。

ENZO j-Fi LLC.の菅沼洋介さん

PB そうですね。ではEpisode 4「セッションズ」からアナ・ガブリエルの「Mal Hombre」を聴いてみましょうか。このヴォーカルは素晴らしいんですよ。

試聴 ■V.A.『American Epic: The Sessions』/「Mal Hombre

PB うん、いい音なんだけど、あの録音システムのおかげで遠い昔からやってきた音楽のような感じもあって、面白いね。もう1曲、小坂忠さんも聴いてみたいな。ジャケットが青いほうの『HORO 2010』をかけてください。

試聴 ■小坂忠『HORO 2010』/「ほうろう」

PB ディスプレイにジャケットが映るのもいいですね。Spotifyはいま、ユーザーの環境に合わせてビットレートが自動的に切り変わるんでしたね。

菅沼 はい、通信環境に応じて変わります。ここではWi-Fi接続で、最高品質のまま流れてきています。

PB ということは320kbpsですね。いや、しょぼい感じは全くありません。

菅沼 圧縮音源ではありますが、過不足なく楽しく聴けますよね。それも最近の技術の進歩で、そのあたりもiFi audioがこだわっている部分です。

PB うん、ネットワークもハードルが低くなりましたね。iPhoneで操作するSpotify−−−僕はこれで十分に楽しく聴けます。

菅沼 今後、TIDAL(タイダル)やQobuz(クーバス)といったロスレスの高音質ストリーミングが普及すれば、さらにいい音でお楽しみいただけます。もちろん、NASに保存したハイレゾ音源などの再生も簡単に行えます。

PB やはり、音楽を聴くための環境にもネットワークの技術が欠かせなくなっているのですね。

菅沼 そうですね。ただ、そうした技術や規格はオーディオのために作られたものではありません。便利なWi-Fiもオーディオ的には悪さをすることもあるので、有線で繋げる場合はなるべくそうするなど、ノイズ対策も必要です。その点、NEO Streamには光ファイバーの変換モジュールも同梱されています。世界のハイエンド・モデルで注目され始めている仕様ですが、ミドル・クラスのNEO Streamでいち早く採用しました。LANから光に変換すれば、そこから先でノイズを拾うことはありませんから、非常に有用な対策と言えますね。

PB なるほど。

NEO Stream + NEO iDSDでSpotifyを試聴中

菅沼 高音質へのこだわりという部分では、トップウイングは昨年末からオリジナルのケーブルを販売しています。

PB ライン・ケーブルですか。

菅沼 はい。ケーブル自体はかなり細い作りとなっていまして、一見頼りないのですが(笑)、この細さにこそ音質追求の成果が現れていまして、細いことが音の良さに繋がっているんです。導体を太くして、伝導面積を大きくすることで抵抗値を下げるのがケーブル作りの定石ではあるのですが、その分、線を覆う被膜なども厚くなってしまいます。そうすると、皮膜の素材によって音が乗ってしまうことがあるんですね。「ゴムくさい」とか「PVCっぽい」とか(笑)。ならば線を細くして、皮膜素材の影響を極限まで減らしたらどうかと考え設計したのがTOP WING FLUXです。ノイズ耐性に優れた4芯シールド構造をこの細さで実現しまた。

PB そこまでいくと、僕にはよく分からないけれど(笑)、細いのがいいのですね。

菅沼 もちろん、ものすごくコストをかければ太いケーブルもいいのですが、細くすることによって、リーズナブルに高音質ケーブルをお楽しみいただけるようになりました。この試聴室でも、電源とスピーカー以外のケーブルはすべてTOP WING FLUXでワイアリングしています。オーディオの世界ではかつて細いケーブルが良いと言われたこともあり、流れは巡り流転するという意味から“FLUX”と命名しました。

PB そうですか。今日もいい音を聴かせてくれてありがとうございました。

菅沼 こちらこそ、松戸までお越しいただきありがとうございました。

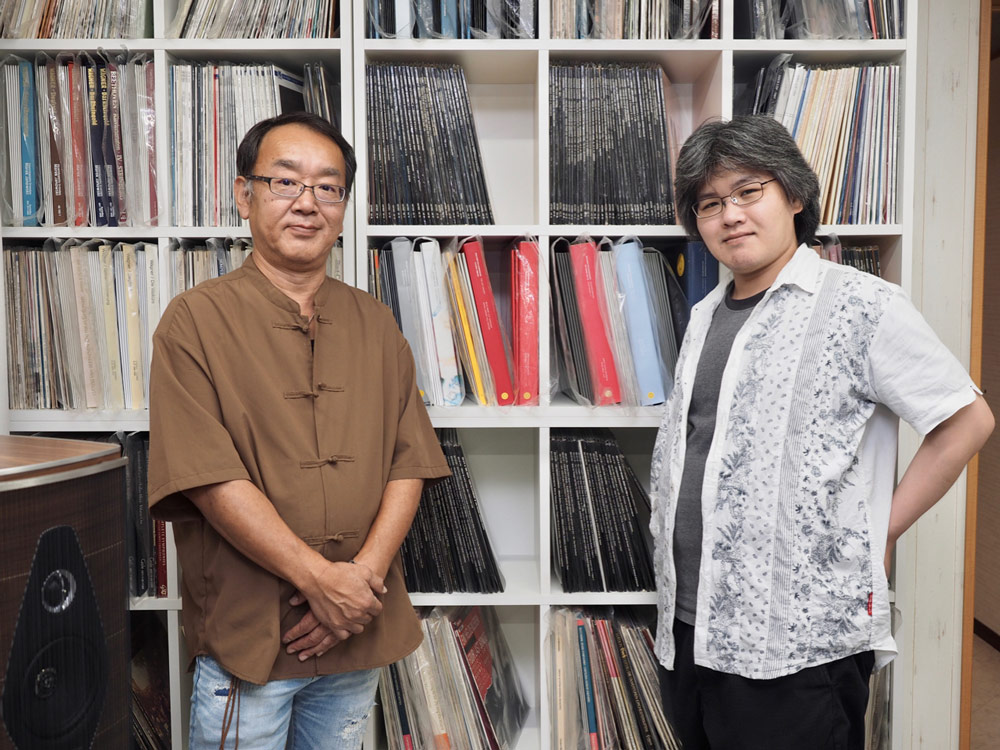

ENZO j-Fi LLC.の新しい試聴室。「足下を強靱にするというのは昔からのセオリーです」(嶋田さん)と、床には重量コンクリートを敷いている。部屋の隅にある大きな筒は、主に低域を制御するチューブ・トラップと呼ばれるルーム・チューニング用のアイテム。嶋田さんや菅沼さんのアナログ・レコード・コレクションも素敵なこの部屋は、当面は社内の研究施設として活用される予定とのこと

サブスク音源(Spotify)を試聴したNEO Stream(左)は、ネットワーク・オーディオ・ストリーマーの新しい注目機種。強力なストリーミング・エンジンを搭載し、ストリーミング各社のサーヴィスを高音質に聴かせる。右はiFi audioのDAC兼ヘッドフォン・アンプNEO iDSD。32bit/768kHzまでのPCMデータ、DSD512までのDSD、またMQAフルデコードにも対応。高解像度なBluetoothオーディオ・フォーマットもサポートする実力機。NEO Streamとの組み合わせで、ストリームを含む音源の音質を大幅にアップグレードすることが可能

オレンジ色の光ファイバー・ケーブルが接続されているのはNEO Streamに付属するOptiBox。LAN / 光ファイバーの変換器として機能する。左はiFi audioの超低ノイズACアダプターiPower Elite。航空機グレードのアルミニウムを用いた筐体は制振と放熱性能を両立させている。こちらは別売だが、「付属のアダプターと比べ、力強さがあり、なおかつ細かな質感の表現も優れています」と菅沼さん

プリ・アンプはM2TECH Marley MKⅡ(右)。左のYoung MkIVは今回、CD用のDACとして使用した

キュービックなデザインも美しいM2TECHのA級モノラル・パワー・アンプLarson

アナログ・レコード・プレイヤーはTechnics SL-1200G

カートリッジはTOP WINGお馴染みのハイエンド・モデル青龍

スピーカーはSonus faber Olympica Nova V。前に置かれているのは床からの反射を制御するアブソーバー

フォノ・イコライザー:iFi audio iPhono 3 BL

フランスのオーディオ・ブランドREAVONのユニヴァーサル・プレイヤーUBR-X110。今回はCDトランスポートとして使用

iFi audio PowerStationはアクティヴにノイズを除去するオーディオ用の電源タップ

台湾のTelos Audio Designが打ち出すアクティヴ・アースの最上位モデルGrounding Monster。強力な電源ノイズ除去、広帯域な消磁性能など「仮想アースの決定版」と評価されている

左はENZO j-Fi LLC.の嶋田亮さん

試聴室から歩いて数分の場所にあるトップウイング松戸業務センター。製品開発やリペア、広報、物流などの機能を持つ。写真は菅沼さんのデスクで、製品のチェックや開発などに必要な測定作業も行われているという

本日の試聴したディスク(LP & CD)

◎この日の試聴システム

レコード・プレイヤー:Technics SL-1200G

カートリッジ:TOP WING 青龍

フォノ・イコライザー:iFi audio iPhono 3 BL

CDトランスポート:REAVON UBR-X110

DAコンバーター:M2TECH Young MkIV(CD)、iFi audio NEO iDSD(ストリーム)

ネットワーク・トランスポート:iFi audio NEO Stream

プリ・アンプ:M2TECH Marley MKⅡ

パワー・アンプ:M2TECH Larson

スピーカー:Sonus faber Olympica Nova V