Contents

◎Movie Review

『Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band』

◎Featured Artist & Recommended Albums

The Band 『Music From Big Pink』, 『The Band』, 『Stage Fright』, 『Cahoots』, 『Rock Of Ages』

◎PB’s Sound Impression

“SUPER DOMMUNE”

構成◎山本 昇

Introduction

最近読んだ本、書いた本のこと

今回のA Taste of Musicは、ライヴ・ストリーミング・スタジオ「SUPER DOMMUNE」からお送りします。「DOMMUNE」の番組には僕も何度か出演していますが、今日はこのオーディオ装置を聴きながら、いつものようにお薦めの音楽についてお話しします。また、後ほど、ここの主宰者である宇川直宏さんにもインタヴューしてみたいと思います。

さて、まずは最近読んだ本についてお話ししましょう。僕のラジオ番組、InterFM「Barakan Beat」でもお世話になっている光学式のアナログ・レコード・プレイヤー“レーザー・ターンテーブル”でお馴染みエルプの竹内孝幸さんに薦められて、ニール・ヤングの『To Feel The Music』(邦訳は『音楽を感じろ デジタル時代に殺されていく音楽を救うニール・ヤングの闘い。』河出書房新社)を原書で読みました。ニールは以前から、MP3などの圧縮音源はマスターに収められている音の5%ほどのデータしか扱われていないと主張。本当はアナログの音がいちばんで、その次はCDではなくハイレゾだと言うんですね。彼らが開発した「Pono」は、そのハイレゾを聴くためのユニークなディジタル・プレイヤーでした。値段もわりと手頃でしたが、長続きはしませんでした。その具体的な理由は何だったのか。この本を読むと、商品開発というものがいかに大変かが分かります。

著者はニール・ヤングとフィル・ベイカーの二人。多くの部分はフィルの筆によるもので、ニールのアイディアをどうやって実際の商品にして発売に漕ぎ着けたかが細かく書かれています。音楽そのものというより、むしろそういうビジネス的な話のほうが多くなっています。曰く、いいアイディアも商品化するにはプロジェクトのマネジメントをしっかりさせること、チームが全員同じ目標を持って動くことなどが重要だと。まぁ、どんなビジネスにもあてはまることではありますが、これを読んで僕は、自分がラジオ局の編成を司っていたときのチーム作りが上手くいかなかったことを残念に思いました。

ニールとフィルは、紆余曲折を経てようやくPonoを完成させます。その音源には、ニールとしてはハイレゾだけを販売するミュージック・ストアが必要だと考えるのですが、そのためには新たに独自のソフトウェアを作らなければなりません。これはけっこう複雑な話だから、その分野に長けている会社に依頼します。計画どおり、Ponoのデビューと同時にミュージック・ストアも回転し始めるのですが、そのソフトウェアを開発した会社が経営難に陥り、最終的にアップルに買収されてしまったんです。アップルがニールたちの事業を潰したかったのか、たまたまそうなったのかは分かりませんが、結局は事業を継続することができなくなってしまいました。その後、ニールは、受け手のネット環境に応じてサンプリングレートなどを調整するような新たなプラットフォームの開発に関わることになります。ただ、大手の配信会社はこれにあまり興味を示さず、いまのところニール・ヤングのサイトで自身のアーカイヴの配信に利用されています。

音楽書と言うよりも、ビジネス書のような趣の本ではありますが、新しいソフトウェアの展開の話などは僕も面白く読みました。ただ、それでもタイトルにもあるように、音楽は感じるものなのだとニールは言います。アナログの音をいいオーディオで聴いたときにこそ、人間は感動するのだと。まぁ、僕らからすれば当たり前のことではありますが、アナログ・レコードを聴いたことのない世代はすでに存在しています。物心を付いた頃からデータ量の少ないMP3などを中心としたデジタル配信が当たり前だった若い人たちにとっての音楽が、圧縮音源の音が基準になってしまっているのはもったいないというのがニール・ヤングの想いなのですね。

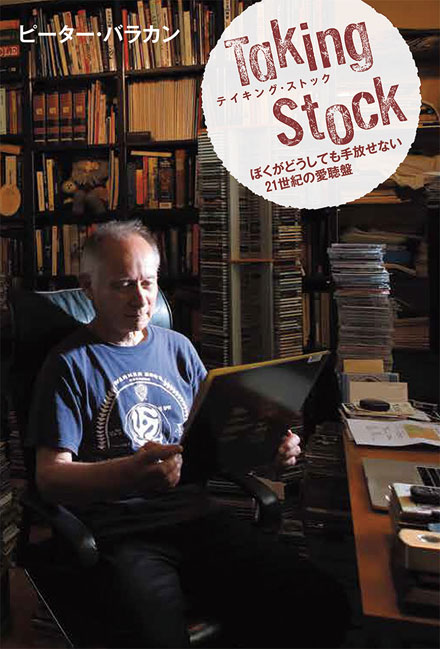

この8月、僕の新しい本が出版されました。『テイキング・ストック ぼくがどうしても手放せない21世紀の愛聴盤』は、「ARBAN」というWebサイトで連載していたコラムをまとめたものです。連載の中で書いてきた50枚のアルバムに2枚のボーナスを加えた52枚を主に紹介し、さらに僕の愛聴盤707枚のリストも掲載しています。これまでにも『ぼくが愛するロック名盤240』や『ブラック・ミュージック アフリカから世界へ』などディスク・ガイドはいくつか出しているから、同じようなものではつまらないので、今回は21世紀になって発売されたディスクに限りました。というのも、かつてFMのラジオ番組「Barakan Morning」で僕がかけたのは2000年以降の音楽のほうがそれ以前のものよりも多かったことが分かって驚いたことを思い出したんです。僕自身、もっと昔の曲がはりかけていた印象がありましたけど、実際はそうじゃなかったんですね。21世紀はまだ20年しか経っていませんが、最近は音源もプロモーション用に送ってもらったデータだけだったりして、きちんと記録することが大事だと思い始めたこともあります。たかが20年、されど20年。皆さんも、2000年頃に聴いていた音楽をすぐに思い出せるでしょうか。意外に難しいでしょう。僕は運良く、雑誌『ミュージック・マガジン』に毎年提出している年間ベスト・アルバムのリストがコンピューターに残っているから、それを読み返すと「ああ、これがあった。あれも良かった」と記憶が甦ってくるので、それを基にして「ARBAN」で連載していたんです。

文章は、音楽に詳しい人だけが読めるものというよりは、多くの人が軽く読んでも引っかかるような語り口を意識しました。ラジオで曲を紹介するときもそうですが、僕は評論家ではなくDJだから、分かりやすさを心がけています。取り上げているアルバムのジャケットは編集部がすべてカラーで載せてくれました。多くの人が聴いたことのない作品が多いから、モノクロだと興味が湧きにくいと思ったので、これはすごく良かったです。愛聴盤が700枚以上もあるのかと思うかもしれませんが、僕もレコード購買歴は今年で60年(笑)。このぐらいはあるでしょう。

サブタイトルの「ぼくがどうしても手放せない21世紀の愛聴盤」は、連載時のタイトルでした。ここでは名盤という言い方をあえてしていません。名盤と言うと客観的な価値判断が必要になると思いますが、ここで紹介しているのはあくまでも個人的に好きなレコードばかり。初めて目にする名前も多いかもしれませんが、よろしければ手にとってみてください。

なお、この愛聴盤リストには、その昔アメリカの「ローリング・ストーン」誌からの依頼で作った「All-time top 50」が含まれますが、そこの部分の解説に雑誌が出たのは2005年と書いていますが、正しくは2003年でしたので、訂正させていただきます。

書籍『音楽を感じろ デジタル時代に殺されていく音楽を救うニール・ヤングの闘い。』

ニール・ヤング 著/フィル・ベイカー 著/鈴木美朋 訳(河出書房新社)

書籍『テイキング・ストック ぼくがどうしても手放せない21世紀の愛聴盤』

ピーター・バラカン 著(駒草出版)

Movie Review

ロビー・ロバートスンが自ら振り返る伝説のバンドの物語

『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』

(左から)リーヴォン・ヘルム、ガース・ハドスン、ロビー・ロバートスン、リック・ダンコ、リチャード・マニュエル ©Robbie Documentary Productions Inc. 2019

近年、音楽にまつわる映画が目白押しとなっていますが、また一つ興味深い作品が届きました。あのザ・バンドのデビューから解散までを追ったドキュメンタリー『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』です。原題の“Once Were Brothers”は、元メンバーのロビー・ロバートスンが昨年に出したソロ・アルバム『Sinematic』の収録曲でもあります。邦題のとおり、“かつては兄弟だった”という過去形で、この曲の歌詞にもそういう言葉が出てきます。映画を見ると、デビュー当時のザ・バンドは本当に兄弟のような感じで、互いのことを思いやりながら活動する姿に周りの人たちも感激していたことが伝わってきます。ロビーはまた、2年ほど前に『Testimony』という自伝を出版していて(邦訳は『ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春』DU BOOKS)、映画はこの本に基づいたもの。つまり、彼の目から見たザ・バンドの物語です。同じくメンバーだったリーヴォン・ヘルムも『This Wheel’s on Fire』という本を1993年に出しています。リーヴォンはこの本の中で、作詞・作曲のクレジットや印税を巡ってロビーと対立し、長い間、二人は口をきくこともなかったと明かしています。ガンを患っていたリーヴォンは闘病生活が長かったのですが、最期にはロビーが病院を訪れています。すでに意識がなくなっていたリーヴォンに、ロビーは手を握って少し語りかけたそうですが、おそらく仲直りはかなわなかったんだと思います。リーヴォンが不満を感じていた一方で、ロビーから見ればまた違う話がある。こうした確執の背景には、人それぞれの感情があるわけですが、僕が読んだところではロビーの言い分には一理あるかなという印象は受けました。ロビーの本が出るまでは、圧倒的にリーヴォンに同情する人が多かったんですね。やはり本にはそれだけ説得力があるということなのでしょう。

映画ではまず、このバンドがどのようにして生まれたかが描かれています。ロニー・ホーキンズというアーカンソーのロカビリー歌手が、アメリカではロカビリーが過去のものになりつつある時期に、ツアーでカナダまで足を伸ばします。アメリカよりもウケがいいことに気付くと、カナダでの活動を頻繁に行うようになります。1950年代の終わりから1960年頃にかけての話です。ただ、ロニーのバンドのメンバーはアメリカ南部の人たち。寒さに耐えかね、故郷が恋しくなり、一人、また一人とアメリカ南部に戻ってしまうんですね。結局、残ったのはロニーとドラマーのリーヴォン・ヘルムだけ。辞めていったメンバーの代わりを探していたところ、そこに登場するのがトロントの若者で、まだ15歳のロビー・ロバートスンでした。彼のバックグラウンドやメンバーとして加入する経緯も面白くて、映画ではそのあたりもけっこう詳しく描かれています。

その後、リック・ダンコ、リチャード・マニュエル、そして最後にガース・ハドスンがやってきます。この面子が揃ったのは1963年頃のことだったようですが、この時点で彼らはロニーのもとを離れ、ロニー&ザ・ホークスからリーヴォン&ザ・ホークスというグループ名に変えて、主にトロント界隈で活動し始め、ライヴはけっこう人気があったそうです。映画では、ロビーが10代からいかに個性的なギタリストだったかについて、当時を知る人の話が聞けます。

当時はほとんど無名のバンドだったザ・ホークスの存在を世に知らしめるきっかけとなったのはボブ・ディランとの出会いでしたが、その機会をつくったのがジョン・ハモンドです。彼らと同じ世代のアメリカの白人のブルーズ・シンガーであり、伝説のレコード・プロデューサーと言われるジョン・ハモンドと同名の息子でもある人物です。シンガーとしてはボブ・ディランと同じ頃にデビューしましたが、お父さんの影響もあってか戦前のブルーズを得意としていました。そんな彼がたまたまライヴで立ち寄ったトロントでザ・ホークスの演奏を耳にするんですね。「このバンドはすごい」と、彼らをニュー・ヨークのスタジオに招いて自分のアルバムをレコーディングします。それがジョン・ハモンドの1965年のアルバム『So Many Roads』です。さらに、ジョン・ハモンドは親しくしていたボブ・ディランのレコーディング・セッションにもロビー・ロバートソンを連れて行きます。それがどうやら「Like a Rolling Stone」のレコーディングだったようです。

ディランはジョン・ハモンドのレコーティング・セッションにも顔を出していて、ザ・ホークスの演奏をいたく気に入り、自分のツアーにも彼らを起用。長いヨーロッパ・ツアーも彼らを引き連れて臨みました。ただ、それはディランがエレクトリックなバンドと共に行った初の本格的なライヴだったので、一部のファンからは抵抗があり、毎晩のようにブーイングが起きるんですね。ディランもバンドのメンバーも、それをかなり負担に感じていたと言われます。僕は1966年にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでディランとザ・ホークスのライヴを観ました。会場ではブーイングをしている人も確かにいました。でも、それは本当に一部の人たちのこと。僕みたいに、それまでのアクースティックなディランも好きだけど、エレクトリックも大歓迎という若いファンも多かったと思います。でも、この映画を観ると、やはり彼らにとってはかなり深刻に受け止めざるを得なかったことが分かります。リーヴォン・ヘルムに至ってはツアーの途中で、「もう耐えられない」とアメリカへ帰ってしまいました。

その後、アメリカに戻ったディランはバイクの事故を起こして、しばらくライヴからは遠ざかっていました。そんな折、ザ・ホークスの面々は、ディランのマネジャーだったアルバート・グロスマンに誘われて、ウッドストックにやってきます。そこでみつけたのが後に“ビッグ・ピンク”と呼ばれる大きな家でした。その広い地下室に機材を持ち込んで創作の場とします。ほとんどのメンバーは、そこを住まいとしてもいましたが、ロビーはディランのヨーロッパ・ツアーで訪れたパリで出会ったフランス系カナダ人の女性と結婚し、子供も産まれたので別の家で暮らしていました。ロビーが地に足の付いた生活を営む一方、ほかのメンバーは独身でお酒が大好きで……違うタイプの生活になります。後のことを考えると、こうした生活スタイルの違いが、バンドの将来を左右することにもなるわけです……。

映画『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』は、僕にとっても非常に見応えのある映画でした。特に、これまであまり知られていなかったザ・バンド結成以前の部分がすごく面白いですね。ロニー・ホーキンズやボブ・ディランにエリック・クラプトン、さらにブルース・スプリングスティーン、ジョージ・ハリスン、タージ・マハールなどのインタヴューも収録されています。ディランやザ・バンドが躍動した頃の音楽が好きな人にもぜひ観てほしいと思います。

映画『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』◎監督:ダニエル・ロアー◎製作総指揮:マーティン・スコセッシ、ロン・ハワード◎原案:「ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春」(ロビー・ロバートソン著、奥田祐士訳、DU BOOKS刊)◎出演:ザ・バンド(ロビー・ロバートソン、リック・ダンコ、リヴォン・ヘルム、ガース・ハドソン、リチャード・マニュエル)、マーティン・スコセッシ、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーン、エリック・クラプトン、ロニー・ホーキンス、ヴァン・モリソン、ピーター・ガブリエル、タジ・マハール、ジョージ・ハリスン◎2019年/カナダ、アメリカ/英語/カラー・モノクロ/アメリカンビスタ/5.1ch/101分/原題:ONCE WERE BROTHERS:ROBBIE ROBERTSON AND THE BAND/後援:カナダ大使館/字幕翻訳:菊地浩司/字幕監修:萩原健太/配給:彩プロ *10月23日(金)より角川シネマ有楽町、渋谷WHITE CINE QUINTOほか全国順次公開◎公式サイト:https://theband.ayapro.ne.jp

Featured Artist & Recommended Albums

The Band

「一度聴けばどんどん吸い込まれていくような、引力のある音楽」

![The Band[Photo © Elliott Landy] image v38_14](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol38/v38_14.jpg)

The Band[Photo © Elliott Landy]

先ほどもお話ししたように、後にザ・バンドと名乗る彼らを僕が最初に観たのはボブ・ディランのロンドン公演でした。1966年の5月、ロイヤル・アルバート・ホールです。前半はディランによるアクースティック・ギター1本の弾き語り。休憩を挟んで後半は一転してバンド編成になるという構成です。その後半に出てきたバック・ミュージシャンたち---つまりザ・ホークスのことは特に意識していませんでしたが、すごくロックしてたという雰囲気は憶えています。当時のロイヤル・アルバート・ホールは音が響きすぎて、このようなコンサートにとっていい音とは言えない場所でしたが、何しろ初めて観るディラン、それも1966年と言えばいちばんすごい時期ですから、とても感激しました。例のブーイングも、僕にとっては「うるさいなぁ」って感じでしたね。

ディランはリアルタイムで聴いていたから僕も最初の頃はフォーク・シンガーだと思っていたけど、1964年の『Bringing It All Back Home』はアクースティックとエレクトリックが半分くらいずつ入ったアルバムです。そのうえで翌年の『Highway 61 Revisited』を聴いているから、僕の場合はディランがエレクトリックをやることに対する抵抗はまったくありませんでした。

話はちょっと脱線しますが、ボブ・ディランのバックを務めていたザ・ホークスのことを、僕はその後も特に気にかけることはありませんでした。ところが1968年の夏に、意外な形でその音に出会うことになりました。

17歳の夏休みに友達と二人、ヒッチハイクでスペインに旅行したんです。スウェーデンから来た二人組の女の子と知り合ったりして楽しく過ごしていました。帰途につくときに、ちょっと困った事態が生じました。僕はお金の管理はわりといいほうなんだけど、一緒にいた友達はそうではなく、自分のお金を全部使い果たしてしまったんです(笑)。そうなると、少し残っていた僕のお金を二人で使わざるを得ません。しかも、帰りのヒッチハイクが上手くいかず、全然拾ってもらえない。結局、電車を乗り継いで、何とかフランスのパリまでは辿り着けました。でも、パリからロンドンに戻るためのお金は一銭もなく、パリの北駅で途方にくれていました。イギリス大使館に駆け込めば、家に帰るお金を借りられるけど、その後はパスポートが使えず、海外に出られなくなってしまいます。どうしたものかと困っていたら、偶然にもスペインで知り合ったスウェーデンの女の子たちとそこで再開するのです。彼女たちに交通費を借り、無事にロンドンへ帰ることができました。その後、スウェーデンの彼女が今度は秋にロンドンに遊びに来たので、お金を返すために会いに行きました。街を一緒に歩いて、レコード屋の前を通りかかったとき、彼女が窓に飾ってあったレコードを指差して、「ピンク・フロイドのメンバーが、“このアルバムはすごい”って言ってたわね」と教えてくれたんです。どうして彼女がピンク・フロイドのメンバーの評価を知っているのかよく分からないけれど(笑)、その言葉が印象に残っていたので好奇心が湧いて、聴いてみることにしました。それがザ・バンドのデビュー作『Music From Big Pink』だったんです。

新聞配達で溜めたお金で、試しに買ってみた『Music From Big Pink』に、めちゃくちゃハマりましたね。1968年と言えば、ブルーズも盛り上がり始めていてフリートウッド・マックもデビューしましたが、いちばん流行っていたのはサイケデリック・ロックでした。ギター・ソロをギンギンに弾きまくるようなバンドが多かったんですね。そんな中でこのアルバムを聴くと、まったく新しい世界が開けてくるように感じたものです。ある意味、時代に逆流するようなこのサウンド。いまでこそ、アメリカーナとか、アメリカのルーツ・ミュージックと言えるような音楽ではありますが、当時はそんな言葉もなくて、むしろこのバンドのおかげでそういうことを考える人が増えてきたのではなかったでしょうか。こんな風変わりな曲はそれまで聴いたことがありませんでしたが、そこにはすごい引力があって、一度その中に入るとどんどん吸い込まれていくという、どこか理屈を超えた魅力がある音楽だと僕は感じました。それこそ、ニール・ヤングが言うように。

とにかく、こういう音楽をやるバンドはあの頃のアメリカにもいなかったし、一体どこから出てきたんだろうと思ったものですが、彼らも最初はリズム&ブルーズをやっていて、やがてディランと一緒になることでまた新たな音に目覚めたということはあるのでしょう。ザ・バンドのボックス・セットには1960年代前半の未発表曲もいくつか収録されているのですが、こんなに本格的なR&Bをやっている白人のバンドが、イギリスやアメリカではなくカナダにいたことに驚きます。まぁ、アメリカはすぐ近くだから、そんなに不思議ではないのでしょうけれど、いま聴いても本当に大したものだと思います。

アナログ・レコード、CD、ハイレゾ。多様な形態で再生されたザ・バンドの音に耳を傾けるバラカンさん

甲乙付けがたい『Music From Big Pink』と『The Band』

『Music From Big Pink』の裏ジャケットに写る家の地下室で、毎日のようにセッションを繰り広げていた彼らが接していたのはウッドストックの美しい大自然でした。そういう環境で有機的に芽生えた音楽なのかなとも思います。こうして生まれてきた曲を、プロデューサーのジョン・サイモンがちゃんと編曲して、ロサンジェレスのキャピトル・スタジオで録音して仕上げた『Music From Big Pink』。今日はアナログ・レコードでB面1曲目の「We Can Talk」を聴いてみましょう。いやぁ、面白い!(笑)。こういうしっかりしたシステムで、ステレオ音像を意識して聴いたのは、もしかすると初めてかもしれません。音が大きめだったからかもしれないけれど、気付いたことがあります。この曲は3人でヴォーカルをとっているのですが、左にリック、真ん中にリチャード、右にリーヴォンがいました。ここまではっきりと定位を分けているという意識は全然ありませんでした。

このアルバムの歌詞はどの曲もヘンです。言葉そのものは聞き取れるけど、全体として何を言い表しているのかはよく分からない。それから、これもいま聴いて初めて気が付きましたが、曲の途中で雰囲気がまるで変わってしまいます。当時のポップ・ミュージックとしては非常に珍しいことですね。このアルバムが出たのはビートルズの『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』(1967年)の翌年で、ザ・バンドのメンバーはそれほどビートルズの音楽を好んで聴いていたわけではないと思うけれど、知らないはずもないでしょう。例えば「A Day in the Life」は極端ですが、あのように平気でガラッと雰囲気を変えるあたり、もしかしたらちょっとビートルズの影響もあるのかなと思いました。もちろん、ウッドストックまで足を運んだジョージ・ハリスンをはじめ、ビートルズのメンバーは、ザ・バンドの音楽をかなり好意的に捉えていたわけですけれど。映画にも出てきますが、エリック・クラプトンはこのアルバムを聴いて、自分のやってきたことは間違っていると考えたほどですからね。ザ・バンドの面々はその風貌からしてほかの多くのバンドと違いがありました。そもそも、1960年代に髭を伸ばすミュージシャンはあまりいませんでした。ロックの世界で髭が目立つようになったのは1970年代に入ってからのことです。

ちなみに、2018年に出た『Music From Big Pink』の50周年記念盤には、ボブ・クリアマウンテンが4トラックのマスター・テープから起こした新しいステレオ・ミックスが収録されています。これもちょっと試してみましょうか。同じく「We Can Talk」を聴いてみましょう。うん、全然違う。こっちのほうは歌がよりはっきりと聴き取れます。さっきのアナログは何を歌っているのか聴き取りにくいところもありました。リミックスは歌がよく分離されていますね。全体的にも、長年聴き慣れたものだけに「お、違うなぁ」という印象です。ドラムはズシッとくる感じ。アナログは高域も伸びているからか、荒っぽい感じがあるんだけど、リミックスはシュッとまとまったような印象があります。僕はどっちも好きですね。

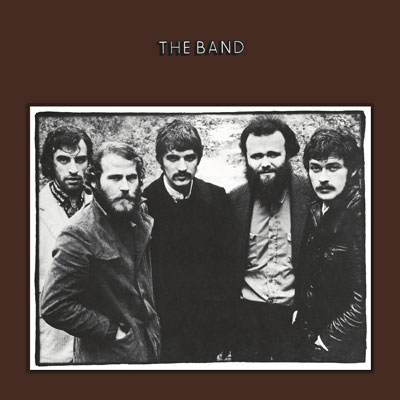

『Music From Big Pink』は発売当時、各国のミュージシャンの間ではかなり話題になりましたが、それほどヒットしたわけではなく、一般的にはまだあまり知られた存在ではなかったはずです。多くの人がザ・バンドのことを知ったのは、このアルバムに収録されている「The Weight」が使われた映画『イージー・ライダー』が1969年に公開されてからでしょう。ただ、映画そのものにはオリジナルの「The Weight」が使用されていますが、サウンドトラックには権利関係の問題が生じたためスミスというグループがほぼそっくりにカヴァーしたものが収録されました。そんな中、ザ・バンドが広く知られるようになるのは、同じく1969年に出た2作目のアルバム『The Band』でした。

1作目と同じくジョン・サイモンがプロデューサーを務めた『The Band』は、かつてサミー・デイヴィスJr.らが持っていたというロサンジェレスの邸宅のプール・サイドにある小屋にスタジオの機材を持ち込んで録音されました。ホーン・セクションがすごく独特なのですが、レコードには詳しいクレジットがありません。そもそもジョン・サイモンは管楽器もできる人で、このアルバムではエレクトリック・ピアノのほかにチューバやハイスクール・ホーンなどを演奏しています。ハイスクール・ホーンというのはバリトン・ホーンのことで、高校生がよく吹かされた楽器ということらしいですね。ガース・ハドスンもキーボードのほかに、ソプラノ/テナー/バリトン・サックスに、スライド・トランペットまで吹いているから、二人がオーヴァー・ダビングしていったのかもしれません。『Music From Big Pink』も、1曲目の「Tears Of Rage」からして、その時点では聴いたこともない独特の管の使い方をしています。テンポもスローで、どこか変わった雰囲気を持っていて、何とも言えない切なさを醸し出している。この管のサウンドはドラッグのように、一度聴いたら中毒になりそうです。『The Band』もやはり、そういうホーンによる独特の雰囲気が出ています。

『The Band』も名盤らしく、いい曲が揃っていますね。1枚目の『Music From Big Pink』はリチャード・マニュエルが書いた曲もけっこう多かったのですが、『The Band』はすべての曲にロビー・ロバートスンの名前がクレジットされていて、共作が4曲で、8曲は単独のクレジットとなっています。作曲クレジットについて、リーヴォンは後にもっと自分もクレジットしてほしかったと主張しました。でも、どんなに誘っても書いてくれなかったというのがロビーの言い分です。レコーディングするときに、編曲のアイディアはみんなで出していたそうなのですが……。そういうグループ内の争いごとを防ぐためには、例えばドアーズのようにすべての曲をメンバー全員の共作とするバンドもありますね。

先ほど聴いた「We Can Talk」でも分かるように、歌の上手いメンバーが3人もいるというのもこのバンドの強みです。ほかのバンドはどうでしょう。まぁ、ビートルズはジョンもポールもジョージも上手かったけれど、じゃあそれ以外に探してみると、CSN&Yのようなコーラスを売りにしていたグループを除くとあまり思い付きません。ザ・バンドの中でロビー・ロバートスンはあまり歌いませんが、声が悪いわけではなく、ソロになってからは歌うようになりました。あれだけ強烈なヴォーカリストが3人もいると、あえて出しゃばろうとは思わなかったのでしょうね(笑)。

この『The Band』も、デビュー作の『Music From Big Pink』も、僕にとっては甲乙付けがたいほどいいアルバムです。ただ、どんなアーティストでも、初めて聴いた作品の衝撃は強いもので、いちばん好きなのはどれかと問われれば僕は『Music From Big Pink』と答えます。でも、ほとんどのファンは『The Band』のほうを選ぶと思います。ということは、多くの人は2枚目を先に聴いたのか、それともこっちのほうが曲の出来がいいと感じているのか。確かに、『The Band』は分かりやすい曲が多いかもしれません。先ほどもお話ししたように、『Music From Big Pink』は風変わりな曲が多いですから。『The Band』は「Rag Mama Rag」や「Up On Cripple Creek」あたりがシングルでそこそこヒットしているはずです。B面の最後に、「The Unfaithful Servant」や「King Harvest」といった、渋いけどいい曲もありますけれど。

『Music From Big Pink』と言えば、有名な「The Weight」について、ロビーは後年、こんな話を語っています。12年ほど前、BS TBSの番組「SONG TO SOUL」がザ・バンドの「The Weight」を取り上げたときに解説を頼まれたのでいろいろ調べてみたんです。歌詞の冒頭に出てくる「ナザレス」はイエス・キリストが生まれたとされるイスラエルの地名ですから、僕を含めて多くの人は聖書にまつわる話だと思うわけです。アルバム中、唯一アクースティック・ギターが使われているこの曲をロビーが作っていたとき、手にしていたのはMartinのD-28でした。彼はふと、サウンド・ホールの中を覗いてみる。そこにはギターが製造された場所が書かれていました。ペンシルヴァニア州の「ナザレス」です。おそらく、ロビーはこの二つをかけてみることを思い付いたのでは、というわけです。

また、新しい情報もあります。奥さんの影響があるのかもしれないけれど、ロビーはヌーベルヴァーグの映画が好きらしく、中でもルイス・ブニュエルを気に入っていたとか。そのブニュエルが撮った作品に『ナザリン(Nazarín)』という映画があるんですね。やるべきことをやろうとするけど、実際にはなかなか思い通りにはできない、というテーマなのだそうですが、「The Weight」にもそういう雰囲気が若干ありますよね。

まぁ、何がいちばん影響したのかは本人に聞かなければ分かりません。ただ、ロビーが曲を作っていたとき、以前、ロニー・ホーキンズのバンドのオーディションを受けるためにバスでアメリカ南部へ向かった際に体験したことが甦ってきたと語っています。彼にとっては初めてのことばかりで、とても不思議に感じたことがいろいろあったらしく、それがシュールな形で曲になったということのようです。シュールレアリズムと西部劇が一緒になったような(笑)、実に不思議な曲ですが、やっぱり一度聴くと中毒のようにまた聴きたくなってしまう。僕は初めて聴いたとき、大昔から知っているような気もして、即自分のDNAに組み込まれたように感じたものです。

The Band『Music From Big Pink』ユニバーサルミュージック UICY-76849

The Band『The Band』ユニバーサルミュージック UICY-76850

“時の人”から一転、ばらけていくメンバーたち 『Stage Fright』と『Cahoots』

ザ・バンドの3作目は『Stage Fright』です。前の2枚はロサンジェレスでしたが、このアルバムはウッドストックで1970年にレコーディングされました。この頃にはメンバーのアルコールとドラッグの問題が浮上してきていて、人間関係が少しずつ気まずくなり始めています。このアルバム、なんとトッド・ラングレンがエンジニアを務めていて、プロデューサーのクレジットはありません。ミックスはグリン・ジョンズですね。この頃、トッドはアルバート・グロスマンが作ったベアズヴィル・レコードに所属しながら、ほかのアーティストの作品にエンジニアやプロデューサーとして関わっていました。例えば、バタフィールド・ブルーズ・バンドの『Live』(1970年)もトッドがプロデュースしています。では、『Stage Fright』からタイトル曲を聴いてみましょう。代官山町蔦屋書店で行ったイヴェントでもこの曲をかけたんですが、それを聴いたエルプの竹内さんは「音が固いね」と言っていました。いま聴いてもちょっとキンキンした感じはありました。これがトッドの目指した音なのか、あるいはグリン・ジョンズがそうしたのか、マスタリングなのか。録音した場所は“ウッドストック・プレイハウス”、つまり劇場です。舞台で楽器を構えて演奏し、緞帳を上げたり下げたりして、それを劇場の外に停めたモバイル・トラックで録音したそうです。トラックの中にいたのがトッドですね。

今日はハイレゾも用意されているそうなので、聴き比べてみましょう。全然違うね。LPよりも低音が伸びていて、全体的に締まった感じがしました。高音はこちらもかなり強調されているので、やはり元々こういうミックスなのかもしれません。

2枚のアルバムを出したザ・バンドは1969年のウッドストック・フェスティヴァルに、またワイト島フェスティヴァルにはディランと出演するなど、“時の人”的な存在になっていきます。次のアルバムとなるこの『Stage Fright』を、ロビーとしてはもうちょっと軽い感じで作りたかったそうなんです。何しろ最初の2枚はメンバーみんなが兄弟のように、一つにまとまってやっていたわけですが、3枚目になるとそこが少しばらけてくる感じがあって、ロビーの思うようにはいかなかったと言います。いちばんの問題はアルコールとヘロインでしょう。人間関係も今一つおもわしくないところがあったようですね。でも、僕はこの『Stage Fright』も当時はよく聴いていたし、いまでも好きなアルバムです。アルバムが出た翌年、1971年には単独で、やはりロイヤル・アルバート・ホールで彼らのコンサートがあったので観に行きましたが、すごく感激しました。あの頃、いちばん好きなバンドの一つでもありましたからね。それをライヴで観られるというので、ワクワクして観たのをいまでもよく憶えています。もちろん、演奏は抜群、素晴らしいステージでした。

その次に出た1971年の『Cahoots』(カフーツ)は、僕にとってはちょっと捉えどころに困るアルバムで、好きな曲もいくつかあるんですが、あまりピンとこないのも半分くらいある。「Life Is a Carnival」や「When I Paint My Masterpiece」、「4% Pantomime」あたりはすごくいいのですが、アルバム全体の印象はやや薄くなってしまうんですね。では、「Life Is a Carnival」を聴きましょう。うん、いいですねぇ。1971年の録音ですよ、これ。そしてこの1曲だけをアラン・トゥーサントがホーンの編曲を担当しています。録音はベアズヴィル・スタジオ。アルバート・グロスマンが自身のレーベル、ベアズヴィル・レコードのためにウッドストックに造ったスタジオです。いまはもうありませんが、すごくいいスタジオだったらしく、後にデレク・トラックスがフロリダに建てた自前のスタジオは、このスタジオの図面を基にして造ったそうです。ただ、いま聴いたイギリス盤LPの「Life Is a Carnival」も、高音がかなり硬い印象がありました。当時のアメリカで好まれた音なのかもしれませんね。これもちょっとハイレゾで聴いてみましょうか。こちらは音の硬さは取れて、全体的にソフトな印象です。バランスが良くなっていると感じました。ハイレゾで聴いてあらためて感じたのは、それぞれの楽器や歌の分離の良さ。この頃のマルチトラック・レコーダーはおそらく、もう16トラックになっていると思うけど、ホーン・セクションを含めてけっこうな数のミュージシャンの音をミックスするのはめちゃくちゃ楽しかったでしょうね。ステレオ音像をフルに活用している感じです。

1971年の時点で、アラン・トゥーサントという名前はまだそれほど知られてはいなかったと思いますが、この曲全体に漂うシンコペーションを利かせたファンキーなノリがすごくかっこいいなと思ったのを憶えています。彼に編曲を依頼したのはロビーだと思いますが、すごくとんがってますよね(笑)。アメリカ南部、ニュー・オーリンズの音楽の良さをロビー自身がすでに知っていたということですから。

The Band『Stage Fright』ユニバーサルミュージック UICY-76851

The Band『Cahoots』ユニバーサルミュージック UICY-76852

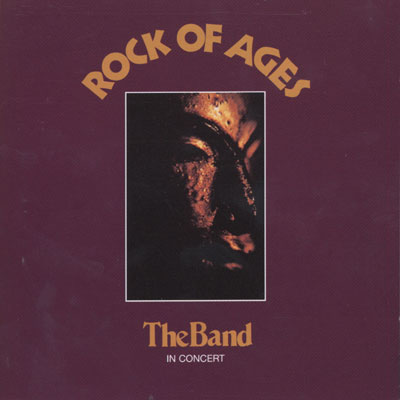

アラン・トゥーサントのホーン・アレンジメントも素晴らしい『Rock Of Ages』

同じく1971年の暮れ、ザ・バンドはニュー・ヨークのアカデミー・オブ・ミュージックというホールで4日間(12月28日~31日)のライヴを行いました。アラン・トゥーサントを気に入ったロビー・ロバートソンはここでも、5人のホーン・セクションの編曲をトゥーサントに依頼します。これを受け、トゥーサントはニュー・オーリンズで書いた譜面を携え、リハーサルが行われるウッドストックにやって来ます。ところがその途中の空港で、譜面が入っているアタッシェ・ケースを他人のと取り違えてしまうんです。まるでスパイ映画のような話ですが(笑)、それに気付いたのはウッドストックに着いてからだから取り返しがつきません。さぞかしガックリと落胆したかと思いきやしかし、トゥーサントは意外にも平然としていたそうです。リハーサルの様子を見た彼は、ウッドストックに用意された部屋で譜面を書き始めます。その部屋の大きな窓に映るのは雪景色。トゥーサントが暮らすニュー・オーリンズは雪なんか降りませんから、それは珍しい光景だったかもしれません。そうして無事に譜面を書き上げた彼は、「これで良かった。やっぱり神様はよく分かっていらっしゃる」と思ったそうですね。つまり、離れた場所で書いたものより、そばで見て聴いて彼らの雰囲気を捉えたうえで書くことで、より良い編曲ができたと語っているんです。まさに災い転じて福となす。確かにそのライヴ・アルバム『Rock Of Ages』では、素晴らしいホーン・セクションが聴けます。

今日は『Rock Of Ages』の完全版として2013年に発売された『Live At The Academy Of Music 1971』から「The Night They Drove Old Dixie Down」を聴いてみます。やはりこのホーンは素晴らしい。そして録音もいいですね。ライヴなのに、ほとんどスタジオ録音に近いような音です。ちなみに、『Live At The Academy Of Music 1971』のほうは、やはりボブ・クリアマウンテンによるリミックスとなっています。

僕にとってのザ・バンドは、アルバムとしてはこのあたりがピークだったと思います。彼らはその後、『Moondog Matinee』(1973年)や『Northern Lights−Southern Cross』(1975)などのアルバムを作ったり、ボブ・ディランがアサイラム・レーベルから出したアルバム『Planet Waves』(1974年)のレコーディングやディランの全米ツアーに参加したりして活動を続けていきますが、この頃になると、人間関係も益々バラバラになってしまい、初期のようなまとまりを感じさせることは少なくなっています。“Once Were Brothers”とはよく出来たタイトルで、本当の兄弟のような雰囲気が感じられなくなった途端に、音楽も焦点が定まらないものになってしまいました。『Northern Lights−Southern Cross』には「Ophelia」や「It Makes No Difference」といったすごくいい曲もあるんだけど、アルバムとしてはちょっと弱い。最後の『Islands』(1977年)に至っては、出さないほうが良かったのではと思うくらい、魅力のないアルバムだと思いました。

そうした中、ザ・バンドは1976年、事実上の解散コンサートとなる“The Last Waltz”をサンフランシスコのウィンターランドで行い、その模様を映画やライヴ・アルバムとして公開しました。日本では『The Last Waltz』で初めてザ・バンドを知ったという人も多いようですが、これ自体が44年前のことですから無理もありません。『Music From Big Pink』の衝撃は、リアルタイムで聴いた世代にとってはまるでドラックにハマるような体験でした。ザ・バンドをあとから掘り下げていった世代にはどう聞こえるのでしょう。「へー、ちょっと変わった音楽だな」という感じでしょうか(笑)。僕にとってザ・バンドは、自分が聴く音楽の幅を広げるきっかけを作ってくれた人たちです。先ほどお話ししたアメリカーナと言われるジャンルも、この人たちがいなければなかったかもしれないし、あるいは違ったものになっていたことでしょう。

The Band『Rock Of Ages』ユニバーサルミュージック UICY-76853

The Band『Live At The Academy Of Music 1971』

PB’s Sound Impression

SUPER DOMMUNEのユニークなサウンド・システムを聴く

「ソースの特性もよく分かって面白い。このスピーカーもすごい迫力でした」

ビートルズをはじめとする同時代のアーティストからも熱い視線が送られたザ・バンドの崇高な音楽を、今回はバラカンさん所有のアナログ・レコードやCDのほか、ハイレゾ(e-onkyo music提供)でも試聴しました。主にイギリス盤のLPの再生にあたり、バラカンさんはイコライジング・カーヴの補正が可能なM2TECHのJoplin MkIIIをリクエスト。「3年前の“アナログ・オーディオ・フェア”で聴いた『Music From Big Pink』の〈Chest Fever〉の衝撃はいまでも忘れられません。どちらかというとモコッとした印象だったこのアルバムの音が、イコライジング・カーヴをキャピトルの特性に補正して聴いたら、ものすごくキレのある音に変わりました。“なんだ、これまで騙されていたのか”と思うくらい(笑)、本当に驚きましたね」と、かつてのオーディオ体験を振り返ります。

そして、今回の試聴は、東京・渋谷PARCOの9階にあるライヴ・ストリーミング・スタジオ「SUPER DOMMUNE」で行いました。「今回はザ・バンドばかりを聴きましたが、それぞれスタジオが違えばプロデューサーやエンジニアも異なり、それによって音もずいぶん変わることが分かって面白かったですね。このスピーカーも、すごい迫力でした」とその印象を語ってくれました。

ここからは、「DOMMUNE」の代表であり、現代美術家、映像作家など多彩な活動でも知られる宇川直宏さんとバラカンさんのミニ対談をお届けします。(編)

こだわりの音響システム

PB 最近はどんな活動を?

宇川 僕は普段、現代アートのフィールドでさまざまな活動をしていまして、先週は新潟県佐渡島の「芸術祭プロジェクト2020」にアドバイザー/アーティストとして参加してきました。このストリーミング・スタジオ「DOMMUNE」を始めてもう10年になりますが、昨今のコロナ禍で、世界が一気にDOMMUNE化する中、ライヴ・ストリーミングのサテライト・スタジオを世界中につくるプロジェクトを推進していまして、佐渡島の芸術祭もこの一環として行っています。

PB 今日はあらためてここの音を聴かせてもらいました。DOMMUNEにとって、こうしたサウンド・システムはどんな役割を担っていますか。

宇川 DOMMUNEで重視しているのが“現場の体験”です。ここにはFUNKTION-ONEのスピーカーや、ACOUSTIC REVIVEの社長である石黒謙さんがチューンナップしてくださったケーブルなどに支えられている現場の“鳴り”があります。DOMMUNEを開設するとき、僕は三つの現場を意識しました。一つは、人とハグできる距離によって成り立つスタジオという現場。そう、いまお話ししているこの空間のことですね。二つ目は、それを垣間見ている視聴者の視聴覚環境です。連日みんなバラバラに点在してこの空間を覗き見ているそれぞれの環境です。三つ目は、それらビューワーの方々の意識交流の場としてのタイムラインです。

PB ソーシャル・メディアを含めた三つの現場というわけですね。

宇川 はい。オンラインを活用しながらも、身体的距離のあるこの物理空間で鳴り響く身体感覚としてのサウンド・システム体験を大切にしてきました。ACOUSTIC REVIVEが提供してくれるサウンドの良さはストリーミングでも体験できるものですが、この現場に来てもらえればより伝わる何かがあると思います。ピュア・オーディオとPAサウンド・システムのハイブリッドを育んでいるのがDOMMUNEです。

PB 音響面でのこだわりはほかにもありますか。

宇川 このFUNKTION-ONEのサウンド・システムはそうとうなエージングを施しています。2010年の開局以前、自分のオフィスをクラブへと進化させ世界中のDJを招いていた時期があるのですが(MIxrooffice)、このスピーカーはその頃から育てているのですよ。最近、ウーファーのコーンを入れ替えたので、ちょっと音か硬いのですが、またしばらく経つと現場に漂う湿度を吸って、まろやかになり、環境と一緒に成長していく。まさにこの空間に訪れた人々の体温や、アーティストが鳴らしてくれたトラックの音圧を受けて、エージングが施されていく。まさに本日はバラカンさんの調教によって(笑)、うちのスピーカーたちはまた一皮剥けたのだと言い切れます。そこに厳選されたクリーンな電流がACOUSTIC REVIVEのオーディオ・アクセサリーによって供給されるので、出てくる音はそうとうなクオリティを保っています。

また、FUNKTION-ONEのサブ・ウーファー、 Infrabass 218が乗っているアンダー・ボードは、その中に水晶の粒子が敷き詰められているので、非常にクリアなローを出せています。このほか、シューマン共鳴波を発生させる超低周波発生装置(RR-777)など、一見オカルティックだけど科学的なACOUSTIC REVIVEの究極的なテクノロジーがふんだんに導入されています。

PB 石黒マジック!(笑)

宇川 ルーム・チューニングに使用している反射板も、トルマリンを食べた蚕が出した繭糸だけで作られています。時空が歪むほどヤバイでしょ?(笑)

PB オカルトを通り越して……。

宇川 一周して科学に戻って来てますよね。オカルティックに聞こえるインスピレーションも、実はすべて科学的な裏付けのある純粋な美音探求であるところがACOUSTIC REVIVEの素晴らしさです。レコード・プレイヤーの下には針飛びを防止するため、磁力でフローティングさせることができるインシュレーター(RMF-1)をかませています。つまり、うちのターンテーブルは宙に浮いているんですよ(笑)。空中浮揚。しかし魔術ではなく、すべてタネとシカケがある。なので、SUPER DOMMUNEのサウンド・システムの世界的評価は、カルト的熱狂や陶酔ではなく、ACOUSTIC REVIVEのイリュージョンによって支えられているといえますね。

そして、ACOUSTIC REVIVEの石黒さんともう一人、Mixroofficeの時代からサウンド・デザインしていただいている“AIR LAB”の浅田泰さんがDOMMUNEのサウンド・システムを構築してくださっている師匠です。浅田さんから「爆音で鳴らすことが決して美徳ではない」ということを教わりました。その浅田さんがリスペクトしているのはデヴィッド・マンキューソなので、Thorensのターンテーブルや、Klipschornのスピーカー、光悦のニードルなどを導入し、THE LOFTの音響哲学を支えたアレックス・ロズナーのDNAはDOMMUNEのフロアにも現行の方法論で受け継がれていると言えます。水晶や竹墨や蚕やシューマン共鳴のパルスを使って。

PB 音の評判はいかがですか。

宇川 東京でいちばん音のバランスがいいフロアがDOMMUNEだと断言してくださる海外アーティストも多いですね。THE LOFTのデヴィッド・マンキューソや、パラダイス・ガラージのラリー・レヴァンが、リチャード・ロングと作り上げたモンスター・サウンドや、トワイロやシェルターのサウンド・エンジニアだったスティーヴ・ダッシュのフロア・ユースなサウンド・システムの進歩史観を学んできた上での取り組みなので、SUPER DOMMUNEでの探求が、世界照準なのは間違いないです。

壁面に設置されているACOUSTIC REVIVEのアコースティック・コンディショナーRWL-3

ACOUSTIC REVIVEのRMF-1をターンテーブルの下で使用

コロナ禍とライヴ・ストリーミング

DOMMUNEの理念やバラカンさんのDJスタイルまで。興味深いテーマについて語ってくれた宇川直宏さん

PB このコロナ禍で注目されたライヴ・ストリーミングの手法を、先駆的に行っていたのがDOMMUNEですね。

宇川 コロナ禍を語るならば、すべてのエンターテイメントがインターネットに避難してきているのがいまの状況だと考えることができます。インターネットにはまだまだオルターナティヴな聖域があったはずなのですが、コロナ禍によって完全にマスに覆われました。

PB はい、おっしゃることは分かります。

宇川 コロナ以前はまだ、オルターナティヴな表現の可能性を探究できる実験的な現場ではあったと思います。でも、この数ヵ月で10年進化したとも言われるオンラインの世界は、完全にマスになってしまった観がある。つまり、動員という部分に限れば、フィジカルな現場での勝者がそのままインターネットでも勝ち続ける時代が来てしまった……。そういう数による勝ち負けのルールが数ヵ月で浸透してしまったこと自体が問題だと感じています。すべては有料課金され、実験を重ねて培ってきたメディアやプラットフォームが、数ヵ月でエンターテインメント・ビジネスの現場へと移行し、マス化=動員至上主義にステージが変転してしまった。こうした現状を意識しながら、もう10年もストリーミング・メディアを育ててきた僕らは、この状況下で、いかにオルターナティヴな実験をし続けられるのかを考えなければならない。そうしないとカウンターも成立しませんし、アヴァンギャルドな表現も生まれてきません。真の意味でのオルターナティヴな表現が成立しなくなってしまうと思うんです。

PB なるほど。まぁでも、インターネットにはまだ多様性があるとも思うけど。

宇川 例えばどういうところにそう思いますか。

PB やっぱり「何でもあり」なところかな。確かにマス化してしまっている側面もあるけれど、例えば地上波テレビのように、お金のある人たちしか番組を制作できないわけでもない。予算のないアマチュアでも、インターネットなら番組を作ることができますよね。アイディアが良ければ、そういうオルターナティヴはまだまだ通用すると思う。また、どんなにマス化が進んでも、元々オルターナティヴの世界でやっていた人はそんなに影響を受けないんじゃないかな。違いますか?

宇川 「そう思いたい」というのが現状での返答になりますね。でも、確かにそのとおりだと思います。実はDOMMUNEのビューワー数もますます伸びています。

PB かつて僕がネットメディアに抱くイメージは自由さでした。もちろん、無法地帯な状態がある程度整理されてくるのは必然でもあるけれど、このところは権利の関係で選曲がやりにくくなっていたりして、自由さが失われているのは残念ですね。

オルターナティヴを貫く「DOMMUNE」の“覚悟”

PB それにしても、DOMMUNEがほぼ毎日のように番組を配信しているのは驚きです。

宇川 渋谷に引っ越してきた今年はコロナ禍の影響もあって毎日ではないのですが、最初の10年間は、平日は毎日、2番組ずつ配信していました。なのでこれまで1万時間、5千番組以上を配信し続けてきました。

PB すごいことですね。そもそも、ストリーミングにこだわる理由は何ですか。

宇川 僕の活動理念には「テクノロジーを真に受けず、独自の実験を開拓する」というコンセプトがあります。何か斬新なテクノロジーが出てくるたびに使ってみて、探求に飽きたらそこから離れるということの繰り返しだったのですが、ストリーミングにはまたまだ探求する余地があるなと思ってやり続けているという感じです。もう一つは座右の銘として「偶発的自己を味方につける」です。

PB 登場したときからオルターナティヴな存在だったし、番組の内容もアヴァンギャルドなものが多い。つまり、観る人が限られる面もあるのに10年も続けるのは並大抵のことではありませんね。そうとうな努力をしているのではと想像します。

宇川 開局からしばらくは赤字運営が続いていましたが、どこにも忖度せず、本当に価値がある表現のみを扱うメディアを心がけています。

PB その使命感がすごいと思います。

宇川 そう言っていただけると嬉しいです。

PB それがないと、なかなか続けられるものではないでしょう。

宇川 そうですね。動員至上主義にも走らず、アーティストの人気に頼らないということだけは開局時から決めていました。そうした理念をいまも貫くことで、独自性が高く、影響力を維持し続けられるメディアに成長できたと考えていますし、だからこそ、ピエール・バルーもエルメット・パスコアールもジェフ・ミルズも、テリー・ライリーもアルヴィン・ルシエも、アレハンドロ・ホドロフスキーも、一柳慧も、冨田勲も、そのほか多くの国内外のアーティストが出演してくださっているのだと思っています。

PB どの分野でも、そういう覚悟を持って活動することがいちばん大事かもしれませんね。それがないと、何も始められないし、続かない。このことは、コロナ禍によってよりはっきりしてきたと思います。

宇川 僕はバラカンさんのテレビ番組『ポッパーズMTV』を中高生の頃に観て育ちました。まだケーブル・テレビも普及していない当時の日本で、洋楽が観られるのは『ベストヒットUSA』とか、ローカルではテレビ神奈川の『ミュージックトマト』くらいで(笑)。テレビの音楽番組は俗に言うヒット・チャートを中心としたものばかりでした。それでもあの時代はバブル景気を背景に『11PM』を筆頭として、深夜帯にはサブカルチャーを扱う番組もたくさんありました。そうした中で、惜しげもなくヨーロッパのオルターナティヴな現場を、電波を通じてお茶の間に映し出し、解説・批評してくださったのがバラカンさんでした。いまおっしゃってくださった覚悟は、そんなバラカンさんのDNAを幼少の時代から受け継ぐことができたからこそ芽生えたものと言っても過言ではないと思います。

PB 『ポッパーズMTV』が放送された頃(1984年4月から1987年9月)は、まだ地上波が元気な時代だったということもありますが、あの番組は企画を立てた人が偉いですよ。当時の僕は深夜のラジオを細々とやってはいたけれど、一般的には知られていない人間でしたからね(笑)。もちろん、最初から好き勝手にできたわけではないんだけど、かなり自由を与えてくれました。

宇川 UKのミュージシャンが動く姿なんて、当時はなかなか観られるものではありませんでしたからね。しかも、すべてのMVはフル尺で流してくださっていましたね。『ポッパーズMTV』と『フールズメイト』が、当時の僕の血肉となり、そこで育まれた音楽筋がいまも躍動しています。

PB そうですね。今日ここで掘り下げたザ・バンドじゃないけれど、あの番組の制作部隊はすごくチームワークが良かったんです。テレビの番組は制作側と一緒になって頑張らないと何もできませんから。僕としてもDJのし甲斐がありました。

宇川 バラカンさんのラジオでのDJスタイルには、一つの歴史の時間軸を感じます。どの回を、どのタイミングで聴いても、バラカンさんに内在する独自の広範な音楽史にコネクトした物語が常に引き出される。なのでどんな音楽を映し出しても、切り取っても歴史を体感できるのがバラカンさん特有のレヴュー空間だと感じられます。必ずしも好きか嫌いかだけで断定していないし、不特定多数に受け入れられるかどうかも重要視していない。連続ではなく、一度聴いただけでも、そんな揺るぎない歴史の時間軸を体感できるのが、ほかのラジオ・パーソナリティとはまったく違うところだし、そこにバラカンさんの奥行きのある批評性が宿っているといつも感じています。

PB 自分ではそんなふうに考えたこともないけれど(笑)。いやいや、今日は楽しいお話といい音が聴けて嬉しかったです。ありがとうございました。

宇川さんの音に対するこだわりを象徴するFUNKTION-ONEのResolution 2。この規模の屋内会場ではまず導入されることのない、巨大なパワーを誇る3wayスピーカーだが、恵比寿からここ渋谷PARCOに移転したことで、以前よりもヴォリュームを上げられるようになったという。

CDの再生で使用したPioneer CDJ-2000NXS2。隣はDJミキサーのPioneer DJM-900NXS2

アナログ・レコード・プレイヤーはTechnics SL-1200MK7

青いカートリッジは樽屋の 01M-S

バラカンさんのリクエストで用意されたM2TECHの2機種。ハイレゾ再生で使用したYoung MkIII(上)は、11.2MHzのDSDにも対応する高性能なDAコンバーター。 Joplin MkIIIはフォノ入力を備え、アナログ・レコードを多様なイコライジング・カーヴで楽しめるADコンバーター。いずれも人気機種の最新モデル

DOMMUNEのサウンド・システムを支えているACOUSTIC REVIVEの各種デバイス。ライン・ケーブルや電源ケーブル、電源ボックスのほか、オーディオ・ボードやインシュレーター、シューマン共鳴波による音質改善装置RR-777などのモデルが多数導入されている。

サブ・ウーファーのFUNKTION-ONE Infrabass 218(上)。その足下に敷かれているのはACOUSTIC REVIVEのクォーツ・アンダーボードRST-38H。スピーカーから発生した振動を天然水晶粒子が振動を熱エネルギーへと変換することで、理想的な振動処理を実現。クリアな再生音が得られる。

今回試聴した音源はザ・バンドばかり。このほか、e-onkyo music提供のハイレゾも再生された

◎今回の試聴システム

スピーカー:FUNKTION-ONE Resolution 2

サブ・ウーファー:FUNKTION-ONE Infrabass 218

ADコンバーター/デジタル・フォノ・イコライザー:M2TECH Joplin MkIII

DAコンバーター:M2TECH Young MkIII

DJミキサー:Pioneer DJM-900NXS2

CDプレイヤー:Pioneer CDJ-2000NXS2

アナログ・レコード・プレイヤー:Technics SL-1200MK7

カートリッジ:Taruya 01M-S

アンプ:QSC Powerlight 2.0HV

*ライン/電源ケーブルや電源ボックス、オーディオ・ボードなどにACOUSTIC REVIVE製品を使用