Contents

◎Movie Review

『White Riot』

◎Recommended Albums

Chris Thile『Bach:Sonatas and Partitas, Vol.1』

Münchener Bach-Orchester, Karl Richter『J.S.Bach 4 Ouvertüren』

Penguin Cafe Orchestra『Penguin Cafe Orchestra』

Nick Drake『A Treasury』

Nat Birchall Quartet『Storyteller - A Musical Tribute to Yusef Lateef』

Chris Thile & Brad Mehldau『Chris Thile & Brad Mehldau』

◎PB’s Sound Impression

Fostex “Premium Craft”

構成◎山本 昇

Introduction

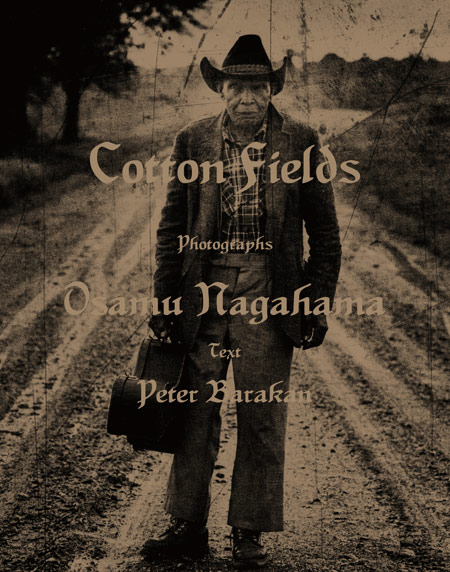

写真集『Cotton Fields』が伝えるもの

Photo by Osamu Nagahama

今日は東京都の西側、多摩地区にある「フォスター電機株式会社フォステクスカンパニー」の昭島本社兼研究施設にやって来ました。“Fostex”ブランドで知られる日本のメーカーです。その大きな研究施設の中にある試聴室では、どんな楽器も忠実に再現する新しいスピーカーを聴かせてくれるそうなので、楽しみです。

まずは『Cotton Fields』という写真集の紹介をさせてください。写真家の長濱治さんが、1980年代の後半にアメリカ南部を何度か旅して撮った写真をまとめたものです。かなり昔に発表した写真も一部あるそうですが、撮りためた古い写真はいっぱいあるので長濱さんが整理しようとしていたら、それを見た関係者が「処分するのはもったいない」と訴えて、写真展の開催と写真集の出版に発展しました。

古い写真ですから元はどれもフィルムなんですが、そこに写っているのはブルーズの世界。“Cotton Fields”というタイトルも綿花畑そのものですよね。この写真だけで十分成り立つと思うんですが、何か文章をということで、制作チームが検討したところ、僕に白羽の矢が立てられたというわけです。文字数としては大体4,000字くらい。1本の長い原稿でもいいし、細かく分けて書いてもいいというオーダーでした。執筆にあたり、最初に頭に浮かんだのが、バディ・ガイの「First Time I Met The Blues」、つまり“ブルーズとの初めての出会い”という曲でした。まずは僕自身がブルーズとどのように出会ったかを書こうと思ったんです。書き始めたら、このテーマだけで4,000字に達してしまって(笑)。ただ、この写真集は海外でも発売できるよう、英文も併記することになっていたので、英文のほうも自分で書きました。このような形で人に読んでもらう文章を英語で書いたことはほとんどなかったので、ちょっと大変でした。言語によって、表現の仕方を変えなければならないところもありますからね。

長濱治さんは今年で79歳。いろんな雑誌や広告で活動してきたベテランの写真家です。『Cotton Fields』の写真を見ると、被写体に対する愛情がすごく伝わってきます。そして、物理的な距離と同じく、撮られている人も長濱さんに気持ちを許しているような近さを感じるんです。アメリカ南部の普通の人たちを、何の分け隔てもなく撮っている。その雰囲気がすごくいいんですね。この世界を覗き込むことはなかなかできるものではありません。そんな長濱さんはテナー・サックスを吹くそうで、いずれイベントが催されれば、演奏も披露してくれることでしょう。

この写真集では、僕の文章に出てくるいろんな楽曲はすべてプレイリストにしてあります。僕の著書『魂(ソウル)のゆくえ』の新装版と同じく、Spotifyのコードを載せていますので、その曲を聴きながら写真を眺めることもできます。興味のある方はぜひ手にとってみてください。

『Cotton Fields』写真:長濱治 テキスト:ピーター・バラカン(Transworld Japan刊)

Movie Review

「ロック・アゲインスト・レイシズム」を追ったドキュメンタリー……『白い暴動』

Photo by Syd Shelton

今年公開予定の二つの映画で字幕を監修しました。『白い暴動』と『ランブル 音楽会を揺るがしたインディアンたち』という、どちらも音楽を題材にしたドキュメンタリー映画です。今日は『白い暴動』ついてお話ししましょう。

まず、『白い暴動』という邦題は、ザ・クラッシュの「White Riot」をそのまま訳したものですね。1970年代の後半にイギリスで始まった「ロック・アゲインスト・レイシズム」(RAR)の姿を撮ったドキュメンタリー映画です。この運動のきっかけとなったのはエリック・クラプトンによる人種差別的な発言でした。当時、ブリティッシュ・ナショナル・フロント(イギリス国民戦線)という極右政党が力をつけ、若い人たちが移民排斥に走るような社会現象が起きていたんです。このままではまずいと考えたのが音楽ファンでした。時代はちょうどパンクが隆盛を極めていましたが、パンクのリスナーの中にはレゲェを好む人もいました。イギリスの黒人も、当時は屈辱的な扱いを受けていて、逆境に立ち向かうという意味でパンクと共通点があったんです。

こうして始まったのは、若者がすべてレイシストではないということをみんなに示すための運動でした。インターネットもない頃、最初はガリ版で機関紙を作り、仲間を増やすためにコンサート会場などで配っていたんですね。また、活動を始めた人の投稿が音楽誌に掲載されたりして、いつしかイギリス全土に緩やかな連帯が生まれて少しずつ広がっていき、やがてRARという緩い組織になるんです。映画は、その人たちが企画したロンドンの公園での大きな音楽フェスティヴァルが実現するまでを描いた、非常に面白いドキュメンタリー作品となっています。あれからもう40年以上も経っているから、当時を知らない人も多いでしょう。僕にしてもこのときはロンドンにいなかったから、RARのことは雑誌などを通じて知ってはいたけれど、組織の内部にいた人たちしか知らないことも含め、映画で描かれている様々なエピソードは初めて教えられるものも多かったです。

音楽フェスティヴァルにはザ・クラッシュ、スティール・パルス、トム・ロビンスン・バンド、シャム69などパンクやレゲェのバンドが出演しましたが、開催に漕ぎ着けるまでには本当にたくさんの困難があったんですね。どんなことがあったのかは映画をご覧になってほしいのですが、要は大きな組織ではなくても、似た志を持った個人が寄り集まることで、これだけの運動に発展させることができるということ。その様子にすごく勇気づけられるんです。

移民排斥はいま、世界中のいたるところで見られ、あの頃と似たような社会状況が出来つつあります。この映画を観て、「そうか、これじゃダメなんだ」と思う人たちが力を合わせれば……完全に阻止することは難しくても、対抗することはできる。そういうときに、音楽が力を発揮することもあるという、一つの好例だと思います。

当時のイギリスの音楽に、どんな背景があったのか。社会や政治の情勢も如実に描かれているので、とても面白いです。そして、この映画の監督はルビカ・シャーという、意外にも当時はまだ生まれていなかった女性ですが、よくぞここまでというほど当時の映像や写真を集め、当時の関係者へのインタヴューもしっかり取っています。編集も上手で、観る人を飽きさせません。ぜひ皆さんに観てほしい映画です。

Recommended Albums

Chris Thile『Bach:Sonatas and Partitas, Vol.1』

マンドリンの名手によるバッハ『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』

さて、今日はFostexの試聴室でいろいろな音楽を聴きながらお話ししていきたいと思います。聴かせてもらうスピーカーは、アクースティックな楽器の繊細な音も忠実に再現してくれるということなので、今回は楽器の音もじっくり聴けるお薦めアルバムを用意しました。まずはパンチ・ブラザーズのマンドリン奏者、クリス・シーリーが2015年に出したソロ・アルバム『Bach:Sonatas and Partitas, Vol.1』です。とりあえず、冒頭の「Sonata No. 1 In G Minor, BWV 1001」から「I. Adagio」と「II. Fuga: Allegro」を聴いてみましょう。

このマンドリン・ソロは、なんだか目の前で弾いているような感じですね。彼が弾くのはフラット・マンドリンと言って、ブルーグラスなど主にアメリカのカントリー・ミュージックで使われる楽器で、クラシックのマンドリンとは全然違う作りになっています。いずれにせよ、マンドリンは小さな楽器だから、そんなに強い音を出すものではないけれど、いま聴くと意外なほど力強く響いていますね。十分なサステインも感じられます。彼の演奏が上手いこともあるのでしょうけれど、とてもよく録れていますね。

『Bach:Sonatas and Partitas, Vol.1』は言うまでもなく、バッハがヴァイオリンのために作った曲です。そのヴァイオリンとマンドリンはチューニングが全く同じなので無理なく弾けるそうですが、そんな簡単ではないと思いますよね(笑)。でも、こうしてよく聴いてみると音がなかなか複雑で、不思議とチェンバロのような響きも感じられますね。

そもそもブルーグラスはすごく正確な音楽だし、上手い人はたくさんいますが、ここまで弾きこなしているのも珍しいと言うか、クリス・シーリーはやっぱり特別なミュージシャンであり、すごい演奏技術を持っています。アルバムのプロデューサーはベイシストのエドガー・マイヤー。クラシックもカントリーもやる人ですね。マサチューセッツ州レノックスにあるスタジオでの録音です。

クリス・シーリーはポップなブルーグラスのグループ、ニクル・クリーク(Nickel Creek)での演奏で知られるようになり、その後、パンチ・ブラザーズのリーダー格となっています。アメリカではラジオ番組も持っていて、引っ張りだこなミュージシャンの一人です。そのラジオ番組とは、元はギャリスン・キーラーという人が長く司会を務めた「A Prairie Home Companion」。劇場で生放送されたこの番組にはいろんなミュージシャンがゲスト出演しました。ギャリスン・キーラーが高齢のため番組を降板した後に、後継者として選ばれたのがクリス・シーリーだったんですね。現在はちょっと趣向を変え、『Live From Here』という番組名で放送されています。ときどきその映像がYouTubeにも上がっていて面白いですよ。

『Bach:Sonatas and Partitas, Vol.1』ワーナーミュージック WPCS-12933

落ち着いた雰囲気の試聴室

「楽器の音をじっくり愉しむ」をテーマに自らセレクトしたアルバムを試聴するバラカンさん

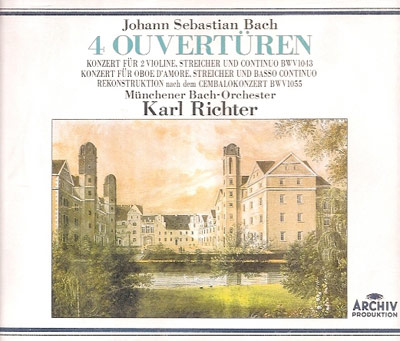

Münchener Bach-Orchester, Karl Richter『J.S.Bach 4 Ouvertüren』

最もよく聴いたクラシック・アルバムは学生時代からの愛聴盤

バッハつながりで、次もクラシックのアルバムを聴きたいと思います。カール・リヒター指揮/ミュンヘン・バッハ管弦楽団の『J.S.バッハ:管弦楽組曲(全曲)』です。1番から4番までの管弦楽組曲ですが、僕は2番のロ短調がすごく好きなんです。フルートがフィーチャーされ、この録音ではオーレル・ニコレが演奏していますが、これがまたいいんですよ。1960年頃の録音ですが、音のクオリティもいいですね。

バッハの音楽はすごくリズミックで、ベイス・ラインも素晴らしい。僕はクラシックのアルバムはそんなに持ってはいないんですが、このアルバムは学生時代からの愛聴盤で、家にはアナログ・レコードもあります。最も聴いたクラシックのアルバムですね。2番ロ短調の「Badinerie」なんか、フルートのメロディは完全に覚えています(笑)。

これだけいいシステムで聴くと、オーケストラのまとまりとか、あるいはちょっとしたニュアンスなどがすごくよく聴き取れます。バッハは対位法を重んじることで有名ですよね。コール&レスポンスのように、フルートに対してヴァイオリンがちょっと応えたり、フルートと同じメロディをファゴットか何かが弾いていたり。そのあたりのバランスも絶妙だし、オーケストラ全体として息の合った演奏に惚れ惚れしてしまいます。

バッハを聴いたのは何がきっかけだったかというと、小学校のときに、合唱団に入っていたんですよ。そこで「マタイ受難曲」をやって、バッハのメロディが好きになったんだと思います。いまでも、僕が聴くクラシックはほとんどがバロックです。ヘンデルやバッハ、ヴィヴァルディ、アルビノーニといった作曲家のシンプルな曲がしっくりくるんです。モーツァルト以降になると、ちょっと複雑すぎてついていけない(笑)。バッハとかのほうが聴いていて頭がすっきりするんです。やはり大好きなアラン・トゥーサントの曲を聴いていると、バッハを勉強していたんじゃないかと思うことがあります。楽器と楽器が会話していたり、バック・コーラスがメインのヴォーカルと対話していたり。編曲の仕方に、同じような面白さを感じるんです。

『J.S.Bach 4 Ouvertüren』

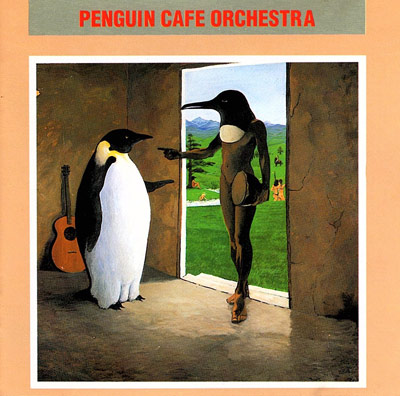

Penguin Cafe Orchestra『Penguin Cafe Orchestra』

奇才サイモン・ジェフスが率いた楽団の名盤が持つ普遍的なサウンド

次の1枚はクラシックではないけれど、現代音楽をやっていたサイモン・ジェフスが率いたペンギン・カフェ・オーケストラの名盤『Penguin Cafe Orchestra』です。とりあえず1曲目の「Air À Danser」、そして「Walk Don't Run」をこのシステムで聴いてみましょう。このレコードが出たのは1981年で、録音は77年から80年にかけて行われています。あの当時、こんな音楽をやっている人は誰もいませんでしたから、ものすごく新鮮味がありました。しかも彼らは、世界のどこよりも、日本で注目されたグループだと思います。ミュージシャンでは坂本龍一が気に入っていて、自分のラジオでもよくかけていましたね。

ペンギン・カフェ・オーケストラのファースト・アルバム『Music From The Penguin Cafe』は、1976年にブライアン・イーノのオブスキュア(Obscure)レーベルから発売されました。このアルバムも聴いた記憶はあるのですが、好んで聴くようになったのはやはり2枚目の『Penguin Cafe Orchestra』からでした。このグループが演奏するのは、ピアノや打楽器のほかはほとんどが弦楽器なんですね。弓で弾くヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、そしてウクレレ、クアトロなどをよく使います。現代音楽とクラシック、フォーク、民族音楽、フォルクローレといった要素が混ざったような面白く、なんとも言えず心地いい音楽です。音作りに関する興味深い手法も採り入れていて、「Telephone And Rubber Band」では、まだサンブラーもない頃に、電話の呼び出し音と話中の音をうまく重ねてテープでループさせています。いまでもときどき思い出しては家で聴いている愛聴盤で、僕にとってはバッハと同じくらい落ち着けるんです。今日は弦の音をじっくり聴くならこのアルバムも面白いかなと思って持って来ましたが、このシステムで聴くと非常に粒立ちのいい音が楽しめました。このサウンドは、作られた時代に縛られることなく、普遍性のあるものだと思っています。

サイモン・ジェフスの息子、アーサー・ジェフスが始めたペンギン・カフェは、お父さんの発想を受け継ぎながら、アーサーなりの音楽性が発揮された、また雰囲気の違う音楽を作っていますね。

『Penguin Cafe Orchestra』

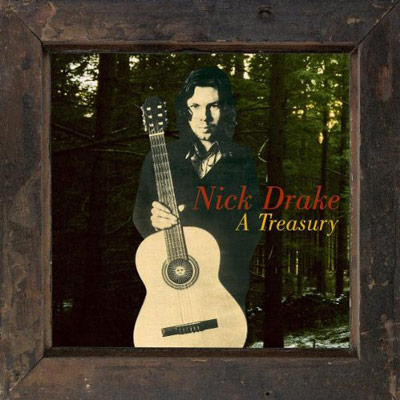

Nick Drake『A Treasury』

古さを感じさせない孤高の英国シンガー・ソングライター

時代に関係なく聴けるという意味では、ニック・ドレイクの音楽もそうでしょう。この人の音楽にもいろんな弦の音が入っていて面白いんです。2013年に出たコンピレーション盤『A Treasury』から「River Man」と「'Cello Song」をSACDで聴いてみます。2曲とも彼のファースト・アルバム『Five Leaves Left』に収録されています。発売されたのは1969年で、ぼちぼちシンガー・ソングライターが登場するところではあるのですが、このような弦の使い方はおそらくまだ誰もしていないはずです。アイランド・レコードから出ましたが、売り上げは芳しくなく、さほど注目もされていません。僕も当時はサンプラー盤に収録された別の曲をわずかに知っていたくらいで、アルバムも買おうと思うほど強い魅力は感じませんでした。おそらく多くの人がそうだったと思います。

ニック・ドレイクは3枚のアルバムを残しましたが、うつ病を患い、26歳のときに薬の飲み過ぎで亡くなってしまいます。1974年11月のことでした。事故なのか自死なのかはいまだに分かっていません。すごく個性的な音楽を作り、本人も質の高さを意識していたのに、どうして注目されないのか−−−そんな不満は自身のうつ病を悪化させただろうと思いますが、元々少し内向的な性格でもあったようです。作るのはとても繊細な音楽で、ギターもめちゃくちゃ上手い。いま聴いた「'Cello Song」でも彼のアクースティック・ギターが聴けますが、レコーディングのスタッフは彼のギター・テクニックはとても高度で、間違った音を弾くのを見たことがないと言っていたそうです。編曲に関しても、デビュー・アルバムなのにレコード会社が薦めた編曲家を蹴って、自分がよく知っている人に依頼してストリングズを録音しています。そもそも、こういう弾き語りのようなレコードでストリングズを使うことはまずありませんでした。ある意味では時代をすごく先取りしていたわけです。そんな彼の音楽が評価されるようになったのは、彼が亡くなった後でした。それも、しばらく経ってからのことです。少しずつ、その良さを発見する人が増えていったんですね。

ファースト・アルバム『Five Leaves Left』のプロデューサーのジョー・ボイドは、1960年代の後半、イギリス独自のフォーク・ロックの流れを作った一人です。彼はニック・ドレイクが亡くなった後も、いろいろと人に聴かせたりしていました。1980年代に僕はジョー・ボイドと音楽のコンヴェンションで出会い、彼がハニバルというレーベルでニックのレコードを再発していることを知りました。それが、僕がニックの音楽を真面目に聴き直すきっかけになりました。また、1999年頃にフォルクスワーゲンが、ニックの「Pink Moon」をCMに起用して話題になりました。実は暗い曲なんだけど、どこか優しい雰囲気があるんですね。没後25年、ニック・ドレイクがにわかに注目されることになりました。

最近もトリビュート・アルバムが出たり、トリビュート・コンサートが催されたりして、彼の音楽が作られてから50年が経ってなおも聴き継がれていますが、全く古さを感じさせません。楽器の組み合わせがちょっと変わった曲もあるけど、参加ミュージシャンはみんな上手いし、音もいい。いまでもお薦めしたい音楽です。

『A Treasury』

Nat Birchall Quartet『Storyteller - A Musical Tribute to Yusef Lateef』

イギリス人のサックス奏者によるユセフ・ラティーフへのトリビュート作

ナット・バーチョールはイギリス人のサックス奏者で、もう62歳になります。昨年の9月に出た『Storyteller - A Musical Tribute to Yusef Lateef』は、彼が率いるカルテットによるユセフ・ラティーフへのトリビュート・アルバムです。3曲目の「Love Theme From "Spartacus"」は、カーク・ダグラス主演、スタンリー・クーブリック監督による、ローマ帝国時代の奴隷の反乱を描いた映画『スパルタカス』(1960年)に挿入されたサウンドトラックです。この「愛のテーマ」はすごく有名で、これを1961年にアルバム『Eastern Sounds』で取り上げ、いち早くジャズのコンテクストでカヴァーしたのがユセフ・ラティーフでした。ユセフ・ラティーフは、サックスのほか、オーボエやファゴット、フルートなど世界中の笛類を吹く人で、滅多にジャズでは使われないような楽器を積極的に採り入れました。その彼に対するトリビュートということで、ユセフの演奏で知られる曲を中心に収録しています。

ナット・バーチョール自身も、ンゴーニやゲンブリ、バラフォン、ンビラなどアフリカの民族楽器を多用してアルバムのサウンドを特徴づけています。「リンゴ追分」の冒頭で聴けるのはバラフォンですね。このアルバムは、いま風に言えば、いわゆるスピリチャル・ジャズの部類に入るのかもしれません。難しくなる前のジョン・コルトレーンを思わせるというか、聴いていて落ち着くし、とても魅力的なアルバムです。

ところで、僕がこのアルバムを知ったのはラジオでした。ある日、InterFM897で「Barakan Beat」の準備をしていたら、僕の前の番組「TOKYO MOON」で松浦俊夫さんがこのアルバムの曲をかけていたんです。イギリスでは、ジャイルズ・ピータースンもナット・バーチョールのことを推しているようですが、僕は松浦さんの番組で聴いて、久々にラジオのマジックを感じました。「なんか面白い曲だな」と思って僕もすぐに入手しましたが、すごくいいアルバムです。僕にとってもいい出会いでした。管楽器も弦楽器も、ほかではあまりお目にかかれないような面白いサウンドが聴けるところもお薦めです。

『Storyteller - A Musical Tribute to Yusef Lateef』

Chris Thile & Brad Mehldau『Chris Thile & Brad Mehldau』

レーベル・メイトのユニークなセッションが楽しめる共作アルバム

![ブラッド・メルダウ(左)とクリス・シーリー[Photo by Michael Wilson] image v36_25](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol36/v36_25.jpg)

ブラッド・メルダウ(左)とクリス・シーリー[Photo by Michael Wilson]

最後は、冒頭に聴いたクリス・シーリーとブラッド・メルダウの共演アルバムのハイレゾ(24bit/96kHz)です。その中から、アイルランドの有名な曲「Tabhair dom do Lámh」を試聴します。クリス・シーリーのマンドリンと歌、そしてブラッド・メルダウのピアノをじっくりと聴けるアルバムですが、クリスのマンドリンは、先ほどのバッハのアルバムとはまた違った録り方に聞こえますね。いろんなタイプの曲が収録されていて、「Scarlet Town」のようにクリスがヴォーカルを披露しているものもありますが、この曲では珍しくブラッド・メルダウがコーラスを付けていますね。「Scarlet Town」の作曲者はギリアン・ウェルチという女性シンガー・ソングライター。アメリカのフォーク界で評価の高いミュージシャンです。フォークとジャズは、一般的には対極にあるものと思われているでしょうけれど、意外にも昔から近しいもの同士でもあります。先ほどのニック・ドレイクも若干そういうところがありますが、フォークの分野にいる人がちょっとジャズっぽい雰囲気を持っていることは珍しくありません。ニックと同じ世代では、やはりイギリスのシンガー・ソングライター、ジョン・マーティンなど何人かはそういうテイストを持っています。また、ブラッド・メルダウもそうですが、ニック・ドレイクの曲を取り上げるジャズ・ミュージシャンもけっこういるんです。僕も個人的にはそういういわゆるジャズ・フォークと言われるタイプの音楽が昔から好きなんです。

そんな僕にとっても『Chris Thile & Brad Mehldau』はとても面白いアルバムです。わりと土着的な感じの曲に、突然ブラッドのブルージーなインプロヴィゼーションが入ってきたりするともうたまりません(笑)。マンドリンとピアノ、弦楽器と打弦楽器という組み合わせ。ハイレゾのおかげかもしれませんが、とにかく弦の音がすごくいいですね。本当に素晴らしい作品です。2017年に出たものですが、すでに愛聴盤となっています。

どちらも元々好きなミュージシャンでしたが、この組み合わせはちょっと意外でした。パンチ・ブラザーズはブルーグラス編成でありながら、どんな曲でもやるグループです。そして、ブラッド・メルダウは当初から純然たるピアノ・トリオでジャズをやっていますが、途中から演奏する曲の幅がすごく広がりました。ビートルズやレイディオヘッドなど「えっ、こんな人の曲もやるの?」と思うくらい意外な曲を取り上げています。まぁ、二人が同じナンサッチ・レーベルに所属しているのが共演のきっかけかもしれませんが、両者の個性が実にユニークな形で交ざり合ったアルバムです。CDはなんと2枚組。おそらくセッションが予想以上に興に乗り、思う存分楽しんだということでしょう。

『Chris Thile & Brad Mehldau』ワーナーミュージック WPCR-17668/9

PB’s Sound Impression

Fostexの最新スピーカー・ユニットで“楽器の音”を堪能

「音量を上げなくても、目の前で弾いているような存在感がありました」

日本が世界に誇るスピーカー・ブランド“Fostex”は、数々のOEM製品で高い技術力を発揮する一方、自作オーディオの分野ではそのクラフト・スピーカーが長年にわたり熱心なマニアの厚い信頼に応え続けています。今回の試聴では、同ブランドの最上位シリーズ “Premium Craft”のニュー・モデル「W160A-HR」(16cmウーハー・スピーカー・ユニット)と「T250A」(25mmツイーター・スピーカー・ユニット)を搭載したスピーカーで、楽器の繊細な音を堪能しました。そんなFostexのスピーカー作りの特徴を教えてくれたのは、フォステクス カンパニー技術部の乙訓克之さん。お話は、『Chris Thile & Brad Mehldau』のハイレゾとCDの聴き比べから始まります。(編)

CDとハイレゾの聞こえ方が違う理由

PB 『Chris Thile & Brad Mehldau』のハイレゾはマンドリンとピアノ、それぞれの楽器の表現の細やかな部分が良く聴き取れるようでした。CDのほうは音の輪郭がはっきりして、全体的なインパクトがちょっと強かったかな? 音が前に出てくる感じもあったような気もしました。まぁ、どっちもよかったと思います。

乙訓 それぞれの良さについて語っていただけましたが、いかにも音楽好きの方らしい素敵な表現だと思います。私らオーディオ屋は往々にして「あっちがダメだ、こっちが良くない」と、否定から入ることがしばしばで(笑)。

PB ハハハハ。そうですか。

乙訓 どちらも楽しいという視点でいくと、それぞれの特徴はこんな感じでしょうか。まずCDはその情報量から密度が高くてどちらかというと音が前方に伸びてきます。そして、各楽器の混ざり具合が重なって聞こえるんですね。ハイレゾは情報量が多くて音場が見えやすく、空間内での一つひとつの配置がはっきりしています。混ざらずに二つが重なっている状態で、『Chris Thile & Brad Mehldau』ならマンドリンとピアノという二つの楽器や声が別々によく聞こえる感じでしたよね。

PB なるほど! 確かにそんな感じでした。

乙訓 一緒に耳に届くけど、頭の中で分離できるのがハイレゾで、そういう聴き方をする人にとっては心地いいんです。分けずに聴く人は塊としてガーンと来るCDのほうがいいと感じるようです。

PB そうかそうか。すごく参考になります。

乙訓 バラカンさんの聴き方は、おそらく音の一つひとつを愛でながら、全体も楽しんでいらっしゃると思います。そういう聴き方が出来る人はなかなかいらっしゃらないんですよ。

PB そうなのかな(笑)。今日の試聴で、乙訓さんが気になった音楽はありましたか。

乙訓 感動的だったのがニック・ドレイクの曲でした。50年近く前の録音なのに、このシステムで聴くとそれぞれの楽器がちゃんと独立していました。この音像は、当時のレコードでは聴けなかったかもしれません。

PB そう。ニック・ドレイクが残した3枚のアルバムは、どれもジョン・ウッドという名手がエンジニアを務めています。特にアクースティック楽器の録音が上手かった人ですね。

小さめの音で聴く音楽の愉しみ

PB 今日は音量をそんなに上げず、家で聴くような大きさで聴いたのに、すごく音がはっきりしていました。いい音は必ずしも大きな音にしないと分からないものでもないことがよく分かりました。特に最初のクリス・シーリーのマンドリンだけのバッハはけっこう小さな音でしたが、本当に目の前で弾いているような存在感がありました。もちろん、この試聴室の機材はどれもいいものだし、聴いた音楽は録音もいいし演奏もいい。その中で、スピーカーによる良さの部分は何なのでしょう?

乙訓 このスピーカーで表現したかったのは、まさに今日、バラカンさんに感じていただいたこと。すぐそこで演奏していると感じられるような音にしたいと思っているんです。アルバムのエンジニアの方もきっと、そう楽しんでほしいと思って作っているでしょうし、アーティストの方も、できれば目の前で演奏したいと考えていると思うんです。そういういろんな方の想いをこのシステムが中継して、最終的にスピーカーで味わっていただけるようにしたいんです。音量感も、実際の演奏と同じにする必要はありません。私もいつもは、バラカンさんが最初の音源でそうされたように、どちらかというと小さめの音で聴くことが多いです。

PB それはどうして?

乙訓 音場を見渡せるようにしたいからです。もちろん、大きな音で楽しみたい音楽もあるわけで、そっちのほうも私は好きですが(笑)、アコースティックな空間で演奏している人を中心に響く音場というものをしっかりと見てほしいんです。私が手掛けるスピーカーは、音楽のジャンルを問わず、そういう方向性で音作りをしています。

PB そうですか。ちなみに、このユニットは新製品とのことですが、箱ごと販売することはないのですか。

乙訓 はい。この状態でもお求めいただけるよう商品企画を進めています。最近は、スピーカーを自作される方が以前に比べると少なくなりましたので、箱も純正品をご用意します。もちろん、ユニットでも販売しますので、お好きな箱と組み合わせて自作していただくことも可能ですが、これを試聴会で聴いていただくと、このまま持って帰りたいというお客様が多いんです(笑)。

Fostexスピーカーの特徴を分かりやすく解説してくれたフォステクス カンパニーの乙訓克之さん

マグネシウムを採用したツィーター

PB あらためて、このユニットの特徴は何ですか。

乙訓 では、振動板の特徴からご説明させていただきます。スピーカーのパーツはどれも重要ですが、音を伝える振動板は特に重要な部分です。今日はツィーター、ウーファーの材質や形状についてお話しします。ツィーターはマグネシウムを使っています。この素材は内部損失が大きくて伝搬速度が速く……と言われてもよく分からないと思いますので、音叉の形にしたもので実験してみましょう。まず、アルミニウムでできた音叉を叩いてみてください。

PB うん、けっこうよく響きますね。

乙訓 そうですね。アルミニウムもオーディオでもよく使われる便利な材質です。音色もきれいですよね。次は鉄です。重いですが、どうぞ。

PB あ、本当に重い。そして、音はそんなに響かず、すぐに消えてしまいますね。

乙訓 最後にマグネシウムの音叉です。

PB これはすごく軽いですね。そして、叩くと……。あれ?

乙訓 フフフフ。

PB 全然鳴りませんね(笑)。

乙訓 鳴らないんですよ。これがマグネシウムの特徴で、スピーカーの振動板にとても向いているんです。

PB そうなんですか。

乙訓 鉄を振動板に使うと、それ自体の音がたくさん鳴ってしまい、楽器の音どころではなくなってしまいます。アルミも鳴るけど、この音色ならなんとか使える。でも、マグネシウムは余計な音が出ません。このツィーターの大きな特徴です。高純度(純度99.9%)のマグネシウムをスピーカーの振動板に採用しているのはいまはFostexだけ。この素材の音に惚れ、使い続けています。

マグネシウムやアルミニウムなどスピーカー素材の特性の違いを音叉で実験

Fostexウーファーの独特な形状の秘密

PB なるほど。では、ウーファーのほうは?

乙訓 ウーファーも、マグネシウムで作ることができればいいのですが、この口径の大きさとなると実際には難しいんですね。そこでFostexのウーファーは、先ほど施設の試験場でご覧いただいたような抄紙技術によって、繊維質を主体とした材料で作られています。

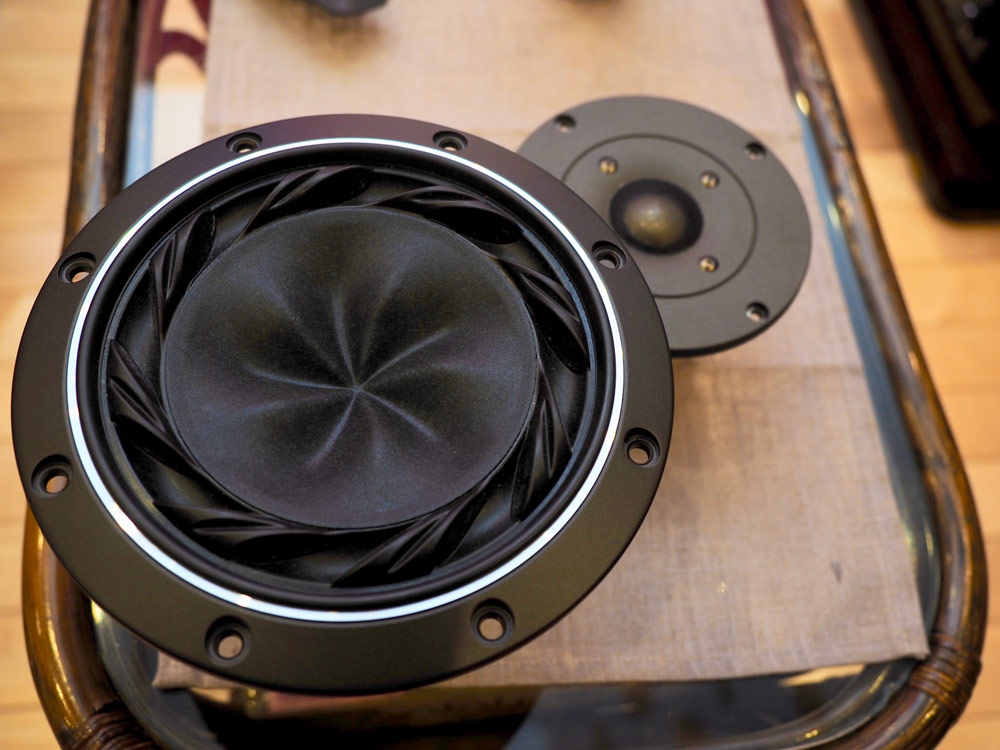

PB このウーファー(W160A-HR)の色が黒やグレーなのは、ルックス的な理由からですか?

乙訓 ルックスと材料的なことからです。このウーファーで使っている素材の一つであるカーボン・ファイバーは黒いので、他の白っぽい素材と混ざると見た目が良くないんですね。そこでこういう色にしています。

PB カーボン・ファイバーを使うことのメリットは何ですか。

乙訓 剛性が上がって音の伝わりが良くなります。振動板には伝わりの良さのほかにも、内部損失がほしい、華やかに鳴ってほしいなど、いろんな要素が求められるんですね。でも、最後にはそれ自体の個性はなくなってほしいんです。

PB 要するに、音楽そのものの音だけを出したいということ?

乙訓 そうです。楽器や歌の音色を聴くのに、振動板の音は出てほしくないんです。スピーカー屋なので、それなりの存在感は示したいところですが(笑)、音楽を邪魔するような主張はしたくありません。だから、音楽が好きな方に「いい音だね」と言っていただけるときがいちばん嬉しいんです。

PB ウーファーのエッジ部分がこういうデザインなのは何か理由が?

乙訓 振動板の前後の振動に対して、空気の出入りが同じになるように、出るときと入るときがなるべく対称になるようにするためのものです。作るのは大変なのですが、高い効果が得られます。

PB 最近のスピーカーは、エッジの部分が昔みたいに劣化しないそうですね。

乙訓 はい。昔みたいにポロポロと剥がれていくことはありません。Fostexも、もちろん劣化しない材料を選んでいます。このユニットも、簡単に言えばゴムなのですが、タイヤのようにソリッドではなく、中で発泡している素材なので、軽くて動きがスムーズなんです。スピーカーのために開発した素材で、市販のものではありません。

PB ところで、Fostexのウーファーが独特の凹凸を伴っているのはどうしてですか。

乙訓 共振の分散と剛性の確保。この2点です。

PB ゴウセイというと?

乙訓 剛性、strengthです。

PB ああ、人の名前で「剛(つよし)」と使われる漢字に立心偏の「性」? なるほど。僕にとってはほとんど使うことがない言葉です(笑)。

乙訓 そうですよね(笑)。振動板は、自らの振動によってフニャフニャしてはダメなので、しっかりしていてほしいんです。私が作るスピーカーは剛性を確保することから始めますが、しっかりした振動板が前後に動くことによって、音が正確に伝わっていきます。これが「剛性の確保」です。そして、「共振の分散」ですが、物はすべて共振します。楽器も共振を利用して鳴らしていますよね。しかし、スピーカーの共振は避けたい。でも、共振を完全になくすことはできません。そこで、いろんな周波数で小さな共振を起こすようにします。つまり、共振を分散させることで、その影響を小さくしているのです。

PB それでこの形に辿り着いたわけですか?

乙訓 はい。これも音を聴いてみるとよく分かります。このウーファーをアルミニウムで小さくしたものを叩いてみるとどうでしょう。この形状だと、先ほどの音叉よりも響きが短いですよね。

PB そうですね。

乙訓 同じくマグネシウムで作ったものがこちらです。ピンっと鳴るだけで、スッと振動が収まる。これが形状の効果なんです。今日バラカンさんがお持ちいただいた音源もそうですが、音が立ち上がって響いて、余韻が消えていく様子がきれいに出ると心地よく聞こえるわけですよね。

PB そうですね。そして、よく見ると山の部分がカーヴしているんですね。

乙訓 はい。ローテートしています。これも、剛性を確保して、共振を分散させるための工夫です。真っ直ぐだと、折り目による1次共振が出るのですが、こうすることで散らすことができるんです。

PB なるほど。僕にとっては「共振」という言葉ですら専門用語ですが(笑)、今日はとても勉強になりました。

乙訓 最初は何の説明もなくご試聴いただいたのに、バラカンさんにこのスピーカーの良さがしっかりと伝わっていたのが本当に嬉しかったです。

PB こちらこそ。写真を載せられないのが残念ですが、今日はスピーカーのコーン紙を作る様子や無響音室などのいろいろな試験施設も見学できて面白かったです。

特徴的な凹凸のあるウーファー・ユニットW160A-HR(左)と、マグネシウムを採用したツィーター・ユニットT250A

T250A(上)は、軽量で内部損失が高く、音響的に優れた特性が得られる純マグネシウムを素材に採用したツィーター。W160A-HRは、剛性を確保しながら分割振動を分散する「HR形状」が解像度の高い低音再生を実現したウーファー。いずれも“Premium Craft”シリーズの新しいフラッグ・シップとして注目されている。

試聴したスピーカーはオリジナルのエンクロージャー(参考品)で構成された2wayシステム。ユニットにT250AとW160A-HRを搭載している

パワー・アンプはACCUPHASEのA-200

ハイレゾとストリーミング(Spotify)の再生で使用したFostexのD/Aコンバーター&ヘッドフォン・アンプHPA8 MK2。PCMは最大32bit/192kHz 、DSDは11.2 MHz(ASIO)に対応。USB DAC&ヘッドフォン・アンプの草分け的存在として世界的な人気を獲得したモデルの最新ヴァージョン。

コントロール・アンプはACCUPHASEのC-3800

この日のCDとSACDの試聴で使用したのはACCUPHASEのDP-900(CD/SACDトランスポート・写真)とACCUPHASE DC-901(デジタル・プロセッサー)

本日の試聴CD(一部)

施設見学でもお世話になった皆さんと。バラカンさんが手にするのは記念にいただいたコーン紙。