現代のレコーディングに活かされるアナログ・マシン

PB

松下

PB

松下

PB

整然とフレームに収まるマイク・プリ・アンプやコンプ/リミッターなどのヴィンテージ・エフェクター群。ラックは後ろが開いた状態で、「こうすることでヴェンチレーションのことを気にしなくてもよくなるんです。ヴィンテージのギアは奥行きが短いので、収まりもいいですね」と松下さん

松下

PB

松下

PB

松下

レコーディング・スタジオ「STUDIO Dede」で稼働中のアナログ・マルチ・トラック・レコーダーはTELEFUNKEN M15

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

録音卓はコンパクトなヴィンテージ・モデルNEVE 5315 Console

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下 PC-TripleC の単線でスタジオ・フロアまで配線しています。マルチケーブルではないのでS/Nもすごくいいですし、音も全然違うので、特にヴォーカルはどの部屋でもここに直差しして使っています。

様々な機材を結ぶパッチベイにも高音質へのこだわりが隠されている

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

アナログ・テープ・レコーダーのポテンシャル

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

松下

中央はACOUSTIC REVIVEの石黒謙さん

PB

松下

PB

松下

PB

松下

PB

石黒

PB

石黒

グレーの大きな機材(中央下)はGATESというアメリカのメーカーのリミッター/コンプレッサーのSA38。「1950年代にカッティングや放送用に使用されていたものらしいです。レコーディング・スタジオでこれを入れているところは少ないですが、すごく質の高い音がします」(松下さん)

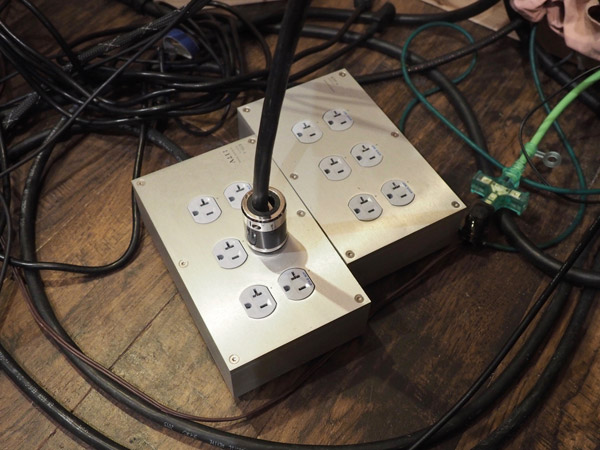

スタジオ・フロアで使用されている電源ボックスはACOUSTIC REVIVEのRTP absolute。演奏中に抜けたりしないよう、筐体から直にケーブルが出ている特別仕様となっている。「ノイズにも強いので、かなり重宝しています」と松下さん

モニター・スピーカーは最近入れ替えたというATC SCM150ASL Pro

ラッカー盤のカッティング作業を見学!

PB

松下

PB

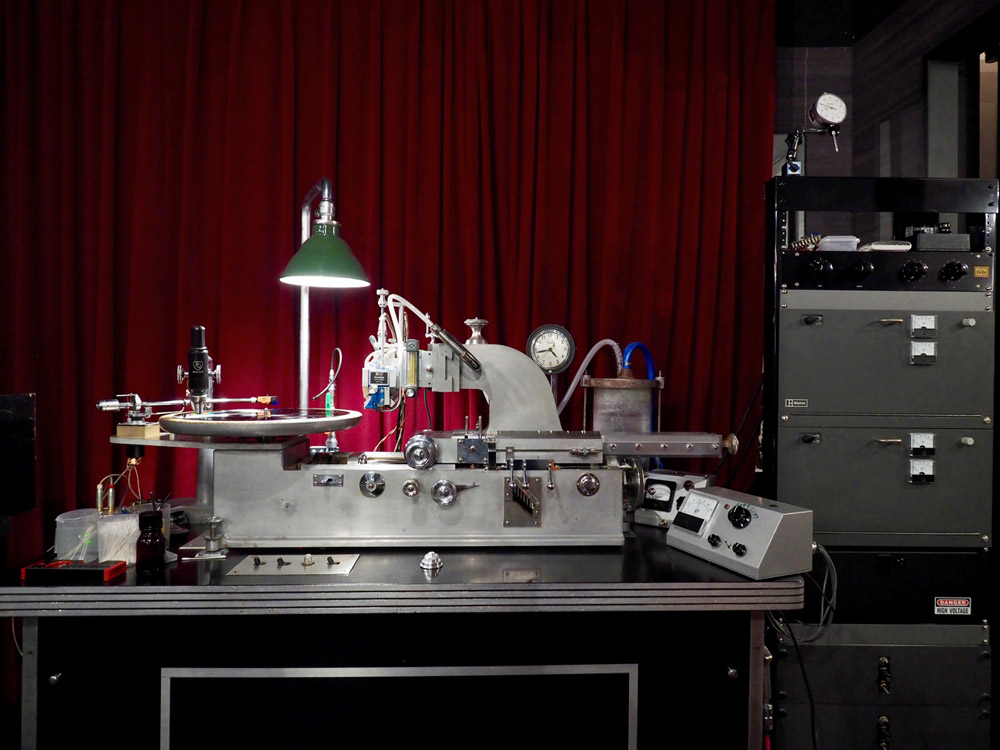

カッティング・レイズと言えば日本ではNEUMANN(ノイマン)製がよく知られているが、このモデルはScully(スカリー)製のマシンをベースにWESTERN ELECTRICが改造を施したRA-1389。「時計にはスカリーのロゴが入ってますね」(バラカンさん)

松下

PB

松下

PB

松下

PB

石黒

PB

石黒

PB

石黒

PB

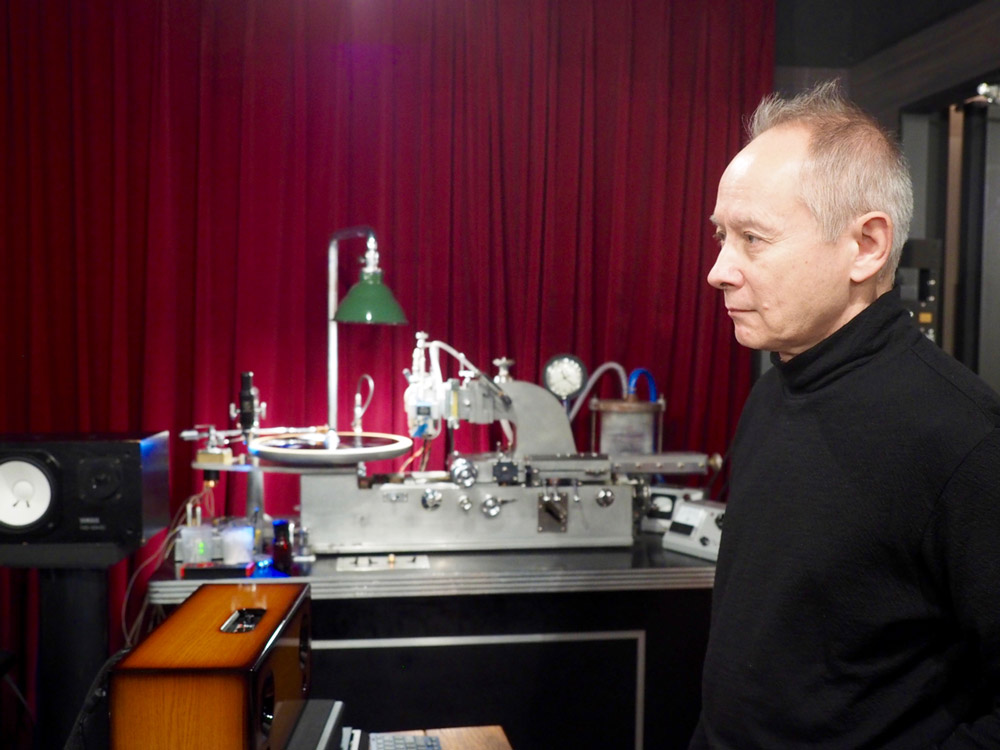

マスタリング・スタジオ「Dede AIR」で、楽曲を聴きながらラッカー盤として最適な音質補正を進めていく松下さん。今回の作業で使用した主なマスタリング機材はPRISM SOUND MEA-2(EQ)やELYSIA Alpha Compressor(コンプ)など

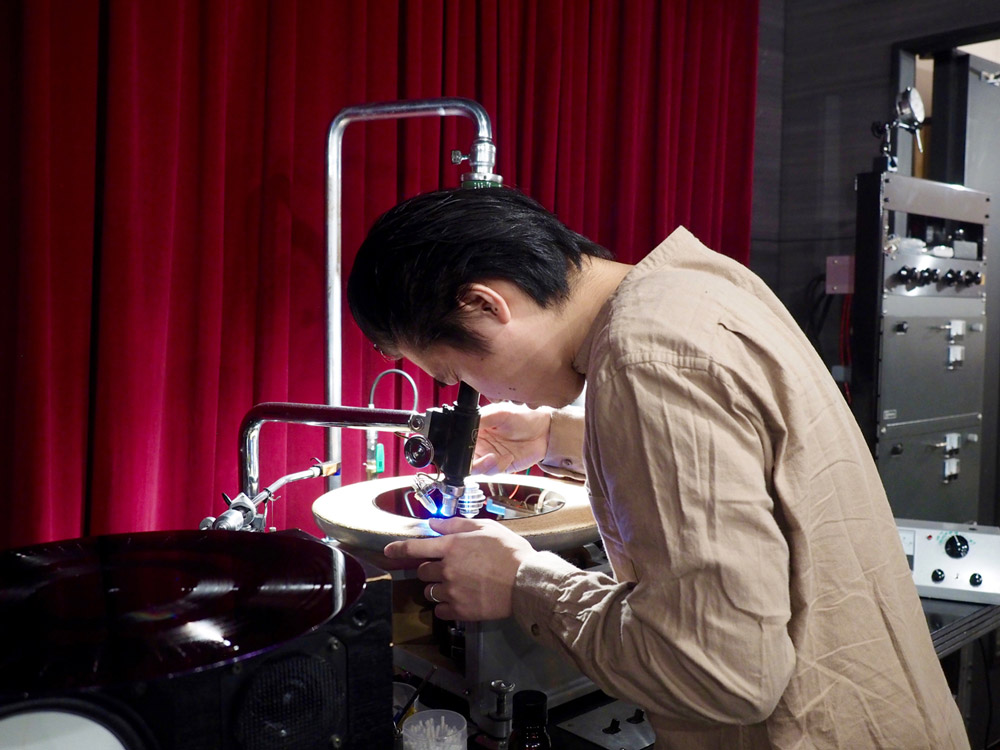

備え付けの顕微鏡で「音溝」を確認する松下さん

「テスト・カッティングで聴き比べさせてもらった感じだと、やはりライヴ感が増しますね。なんか、すぐそこで演奏しているような雰囲気で。とにかくいい音でした」とバラカンさん

現在はマニュアル操作だが、コンピューター制御のための準備も進められ、それが実現すればより細かな調整も可能となるという。「例えばオートマチック・バリ・デプスを使えば、音楽ジャンルに合わせて、よりラウドにカットすることもできるようになります」(松下さん)