Contents

◎Live Review

Gjertrud Lunde at Heaven AOYAMA

◎Featured Artist

The Beatles

◎Recommended Albums

The Beatles『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』, Pink Floyd『The Piper at the Gates of Dawn』, 『Wish You Were Here』, Incredible String Band『The 5000 Spirits or the Layers of the Onion』, Fairport Convention『Liege And Lief』, Trio Da Kali & Kronos Quartet『Ladilikan』, Binker & Moses『Journey to the Mountain of Forever』

◎PB’s Sound Impression

ROKSAN K3 Integrated Amplifier, K3 CD Players, Radius 7, GOLDRING Legacy, MONITOR AUDIO Silver 300,

and 「OTAI AUDIO」

構成◎山本 昇

Introduction

A Taste of Music Vol.23は、久々の出張取材でお送りします。2年前、Vol.11で岐阜市に本拠地を置く海外オーディオの輸入商社であるナスペックを尋ねましたが、今回はそのナスペックが、イギリス製のブランドで揃えた最新のオーディオ・システムを北名古屋市にあるオーディオ・ショップの老舗「オタイオーディオ」に持ち込んでセットアップしてくれました。そして、試聴する音楽は、あの歴史的名盤や、いまやプログレの大御所として知られるあのバンドなどなど。今回も、実際に音を聴きながら、その音楽の魅力を僕なりに解説し、掘り下げていきたいと思います。

また、先代からお店を受け継いだ「オタイオーディオ」店主の井上揚介さんは、オーディオの普及はもちろん、DJの育成にも力を入れているとか。そんな井上さんとの会話も楽しみです。それではいつものように、まずは僕が観たライヴのお話から始めましょう。

オタイオーディオの試聴室。材質に桜の木を使用するなど、部屋を構成する各面で自然な響きが得られるよう工夫がなされている

Live Review

ノルウェーの実力派シンガー、

イェトゥルー・ルンデの初来日ツアー

2017年11月19日、HEAVEN青山で行われたイェトゥルー・ルンデの来日公演。左から、ヴォルファート・ブレーデローデ(Pf)、イェトゥルー・ルンデ(Vo)、フロリアン・ゼンカー(G)、ヤーレ・ヴェスぺシュタ(Dr)[撮影:前澤春美]

ここ最近観た中でいちばん良かったのが、2017年の11月19日にHEAVEN青山というライヴハウスで行われたイェトゥルー・ルンデ(Gjertrud Lunde)のライヴでした。ノルウェーのシンガーである彼女のことを、僕はこの公演で来日することが決まるまで知らなかったのですが、デビュー・アルバムの『Hjemklang』を聴いてみたら、とても良かったんです。そこで、ぜひ生で観てみたいと思ったわけですが、予想どおり、非常に面白いライヴでした。

ヴォーカルの彼女のほかは、ピアニストのヴォルファート・ブレーデローデとギタリストのフロリアン・ゼンカー、ドラマーのヤーレ・ヴェスぺシュタという面子です。彼女はノルウェー人ですが、現在はドイツ在住。ピアニストはオランダ人、ギタリストはドイツ人、ドラマーはノルウェー人です。その音楽は、ジャズというか何というか、ジャンルは今ひとつ特定しにくい。どの曲も即興性のある部分が必ずあるんです。

まずは彼女のデビュー・アルバム『Hjemklang』から3曲目の「Marche Vers L'aube」を聴いてみましょう。お分かりのように、彼女の声のコントロールはほとんど完璧と言っていいくらいで、惚れ惚れするほど上手いんです。囁くように歌うときがあれば、かなり声を張って歌うときもあるのですが、その都度、マイクとの距離を絶妙に保っているんです。そして、常に歌うのが楽しくて仕方がないという表情が印象的です。矢野顕子が歌うときはいつも笑顔ですよね。彼女を連想するような瞬間もありました。イェトゥルー・ルンデは楽器を演奏せず、歌うだけなんですけど、楽しそうな雰囲気に満ちています。音そのものは非常にヨーロッパ的なもので、この曲を聴くとクラシックの素養も感じさせますが、ジャジーなムードを醸し出すこともあります。ライヴでは、小さな拡声器を使って、独特の効果を出す場面もあったのですが、決して不愉快な音にならないようにマイクとの距離を調整していました。それほど大きな会場ではなかったけれど、お客さんの反応も良かったですね。

来日メンバーにベイシストはいませんから、ギタリストが低音弦を上手に使ってバランス良く音をまとめていました。静かな曲が多い中、ドラマーは音の強弱の使い分けをとても上手に行います。決して派手ではありませんが、みんなすごく上手かったし、心のこもった演奏でした。本当にクリエイティヴなことをやっているなと、聴いた誰もがそう感じるようなライヴでした。そして、やっているのはちょっとほかに例がない感じの音楽です。彼女の音楽に出会えたのは2017年の収穫の一つでした。

このデビュー・アルバム『Hjemklang』が出たのは2014年ですが、初めてのレコーディング・セッションは2010年のことだったそうです。メンバーは先日の来日した面子とはドラマーが異なり、アルバムに参加したのはボデク・ヤンケ(Bodek Janke)というドラマーです。最初のリハーサルの模様がたまたま録音されていて、あとで聴いたらそのまま使えるのが5曲ほどあったらしいんですね。「Marche Vers L'aube」もその中の一つで、このトランペットはアルヴェ・ヘンリクセン(Arve Henriksen)によってあとからダビングされたものです。その後、スタジオでの録音も行われましたが、彼女が出産のためしばらく休んで、最後の録音は2013年に行われたようですね。アルバム・タイトルの読みは“ヒエンクラン”でしょうか。アルバムにもベイシストはいませんが、やはりギタリストが曲によってバリトン・ギターでベイス・ラインを弾くこともあります。全体的に低音が特に不足しているとは感じませんが、ベイス・ラインが出てくるとやっぱりこれがあるといいなとは思いました(笑)。

イェトゥルー・ルンデ『Hjemklang』

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

撮影:前澤春美

Featured Artist

古い価値観をひっくり返す力を持ったアイドル・グループ

THE BEATLES

2017年はザ・ビートルズに関して一つの話題がありました。5月26日にあの『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』の50周年記念エディションが発売されたのです。すでに聴いている人も多いかと思いますが、今回はこのアルバムのことを中心にお話ししましょう。その前に、まずは僕にとってビートルズがどんなバンドなのかということについて触れたいと思います。

僕はモロにビートルズ世代の人間で、彼らがデビューしたときはまだ11歳だったから、子供なりの捉え方ではあったと思いますが、その音楽には理屈抜きに反応しました。ビートルズが解散してからすでに47年が経ち、いまとなっては、リアル・タイムで聴いていない人のほうが圧倒的に多くなりました。そうすると、ビートルズの音楽が全て一塊になってしまうのは仕方がないことかもしれません。僕みたいに彼らの音楽をずっとリアル・タイムで聴いてきた者がビートルズを後から聴いた人に語ろうとすると、そこにはちょっとした難しさがあるんです。あのアルバムの後にこのシングルが出て、あれだけの期間にこれだけ成長しているという時間的な流れが全て体に染み着いていますから、順を追ってしか話せないというか……。

ともあれ、この『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』というアルバムは一つの大きな分岐点と言えるでしょう。それはビートルズだけでなく、当時の音楽業界にとってもそうでした。というのも、『Sgt. Pepper's〜』以前のポピュラー音楽界では、基本的にシングルを中心に聴かれていたからです。『Sgt. Pepper's~』をコンセプト・アルバムと呼ぶべきかどうかは微妙なところですが、曲が全部つながっているから、途中を飛ばしてレコードに針を落とそうとすると曲間がなかなか分かりにくい(笑)。明らかに、全体を一つの作品として通して聴いてほしいという作り方になっています。実際に、この作品の影響を受けてアルバムとして聴かれることを意識したアルバムが多くなったし、リスナーのほうも、アルバム単位で聴くようになったきっかけの一つが『Sgt. Pepper's~』だったのです。

ザ・ビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』ユニバーサル ミュージックUICY-15602

僕らの世代にとって、ビートルズは最初のアイドル・グループでした。エルヴィス・プレスリーがデビューしたときは未就学児だから、まだ知らなかったんです。ビートルズはデビューのときからリアル・タイムで、テレビやラジオにもしょっちゅう出てくるし、雑誌を開けば必ず目に入る。勢い付いたのは1963年の初めくらいですけど、とにかくすごい人気でした。音楽だけじゃなく、髪型やファッション、発言もいちいち注目される。当時のイギリス社会の中ではパンクに近いような存在で、破壊力と言うと違うかもしれませんが、しかし、古い価値観をひっくり返すようなインパクトがあったのは事実です。イギリス社会が一気に変わったような印象がありました。その影響をモロに受けたのが僕らの世代だったというわけです。保守的で、がんじがらめなところはイギリスも日本と似ているんですよ。伝統を重んじてなかなか変わりにくい国柄でした。それが60年代に入って、少し様子が変わってきたんです。もちろん、すべてがビートルズの影響というわけではありませんが、文学や映画、ファッション、演劇、コメディなど、それぞれの世界で若いクリエイターたちが目立った活動をし始めたんですね。音楽がいちばん、若い人たちの心に飛び込みやすいものだったんでしょう。結果的に、ビートルズが他の分野を引っ張っていくような役割を果たしていました。

ビートルズと同世代のほかのミュージシャンにも、彼らと同じようにアメリカのロックン・ロールのいいところを自分たちのフィルターにかけてやっているグループがいました。ビートルズの成功で、レコード会社がそういうグループに興味を持ったこともあり、ローリング・ストーンズ、アニマルズ、キンクスなどいっぱい出てきました。1963年から66年くらいまでにかけては、イギリスのビート・グループが天下を取るような勢いでした。そんなビートルズの台頭はロンドンの街を活気づけ、当時は子供だった僕をも、活き活きとした感じにさせてくれました。週末に友達の家に集まって、みんなでレコードを聴いたり、ギターを弾いたりするのが楽しくて仕方がなかったんです。

僕にとってビートルズのピークは、中学生くらいの時期だった1965年〜66年頃で、アルバムで言うと『Rubber Soul』(1965年)や『Revolver』(1966年)あたりです。初期のレコードを聴くと、作曲能力はまだそこそこという感じの彼らが、その後、どんどん力を付けていって、特にジョンとポールの二人は『Rubber Soul』くらいになると本当に素晴らしい曲を書くようになります。『Revolver』も、いい曲はめちゃくちゃいいですからね。

Recommended Albums

in 1967 名盤『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』

とその周辺

『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』は僕にとってはやや微妙で、発売後すぐに好きになったアルバムではありません。実はいまも、好きな曲とそうでもない曲は半々くらいです。だから、ビートルズの個人的なベスト・アルバムを選ぶとすれば、これは入らないんです。いちばんはやっぱり『Rubber Soul』や『Revolver』で、そのときの気分で『A Hard Day's Night』や『Beatles for Sale』を選ぶかもしれないし、『With the Beatles』も捨てがたい。後期の『The Beatles』(ホワイト・アルバム)や『Abbey Road』は、そんなにしょっちゅうは聴きません。ポール色が強くなるにつれて……。ただの個人的な好みの話でしかありませんが、いま振り返ると僕はやっぱりポールよりジョンのほうが好きだったんでしょうね。

『Sgt. Pepper's~』は、確か発売日に弟が買ってきたんですよ。聴いてみた最初の印象はただ、「へぇー」という感じ。なぜ、そういう反応だったかと言うと、その頃の僕はソウル・ミュージックをよく聴くようになっていたり、ザ・フーとかのロック寄りのものが好きになっていたり、また、ブルーズも聴き始めていて、好みに合わなかったのかもしれません。まぁしかし、これがポピュラー音楽史の中でも有無を言わせぬ作品であることは十分に理解しています。

『Sgt. Pepper's~』は発売前から、音楽業界の関係者を中心に期待感がすごかったんです。50周年記念エディションに掲載されているジョー・ボイドの寄稿文からは、『Sgt. Pepper's~』を誰よりも早く聴くことがいかに重要だったかが伝わってきます。アルバムに先がけて、1967年の2月にシングル「Strawberry Fields Forever / Penny Lane」が発売されたことも、期待を膨らませました。「Strawberry Fields Forever」は個人的に、ビートルズのベスト5には確実に入るほど好きな曲です。

『Sgt. Pepper's~』の「With a Little Help from My Friends」は、当時はあまりピンとこなかったのですが、それから2年ほど後にジョー・コッカーのヴァージョンを聴いて、こんなにいい曲だったのかとぶっ飛んだんですね。曲というのは、演奏や解釈の仕方でこうも変わるものかと意識させられることになりました。「Lucy in the Sky with Diamonds」や「Getting Better」、「Within You Without You」、そして「A Day in the Life」あたりは最初から好きでした。好きじゃなかったのは「When I'm Sixty-Four」かな。弟は僕みたいに選り好みをせず、全部好きだったと思うけど、とにかくアルバムが出た当時は家で毎日のようにかかっていたから、もう何回聴いたか分かりません(笑)。

アメリカのシンガー・ソングライター、ファーザー・ジョン・ミスティはちょっと変わった感じの面白い音楽をやる人ですが、最新作『Pure Comedy』は第60回グラミー賞の「最優秀オルタナティブ・ミュージック・アルバム」部門にノミネートされています。『Pure Comedy』はすごくいいアルバムで、1曲目のタイトル・チューンはかなり皮肉を利かせた曲ですが、どこか「A Day in the Life」を思わせるところがありますね。50年をかけていまのミュージシャンにも影響を与えている可能性があることも、このアルバムが歴史的作品と言われる所以でしょう。もしも、『Sgt. Pepper's~』がいま出たら、やはりオルタナティブ部門にノミネートされるのでしょうか(笑)。ちなみに、ファーザー・ジョン・ミスティは2月に来日公演を行います。

ところで、『Sgt. Pepper's~』はモノとステレオが制作されていて、モノのほうが圧倒的に長い時間が費やされています。モノのミックスは3週間をかけて、ビートルズの4人とプロデューサーのジョージ・マーティン、そしてエンジニアのジェフ・エメリックがアビー・ロード・スタジオに籠もって仕上げました。モノ・ミックスが出来上がるとメンバーはヴァケーションに出かけ、ジョージ・マーティンとジェフ・エメリックがスタジオに残り、ステレオ・ミックスを3日間で完成させたと言われています。1967年の時点では、ステレオはまだそれほど普及していなかったんですね。

いいステレオ音像のレコードが登場するのはもう少しあとのことで、この時点では音を左右に振るのが面白くて、遊んでしまっているものも。例えば、ジミ・ヘンドリックスの『Axis: Bold as Love』(1967年)のステレオ感は確かに斬新で楽しかったけど、「もういいんじゃない?」という感じもあって(笑)。聴く方もステレオというものにまだ慣れていない時代だったんですね。

ドアーズの『Strange Days』も1967年のアルバムで、やはり50周年記念のリマスター盤が先日発売されましたが、そのライナーノーツでレコーディング・エンジニアのブルース・ボトニックが当時の録音の様子を振り返っています。それによると、このアルバムの録音は、3Mが造った8チャンネルのマルチトラック・レコーダーの1号機をLAのスタジオ“サンセット・サウンド・レコーダー”に持ち込んで行われました。このスタジオには特注のコンソールがあって、モノとステレオのミックスが同時にできる仕様になっていたそうです。とは言え、重きを置いていたのはモノ・ミックスのほう。このリマスター盤には両方のミックスが入っているので聴き比べてみると、ステレオも悪くはないけど、やっぱりモノのほうが奥行きを感じさせ、また、パンチも利いてていいんですよ。『Sgt. Pepper's~』も、僕は以前からモノ盤のほうが圧倒的にいいと思っています。

今回のリマスターでは、ジャイルズ・マーティンがステレオのミックスをやり直しました。もちろん、聴く人によっていろんな反応はあると思いますが、僕の感想としては、少なくとも最初のステレオ・ミックスよりはいいものになっています。まぁ、どちらかを選べと言われれば、僕はいまだにモノを聴きますけどね(笑)。

ステレオの記憶と言うと、60年代の終わりまで、僕の家にはモノラルのレコード・プレイヤーしかありませんでした。ステレオは、大学に入ってバイトをして買ったのが最初だから、1970年の秋だったかな。その頃には、もう十分にいいステレオ盤が出ていて、それはそれで何の不自然さもなく聴いていました。だから、『Sgt. Pepper's~』を含めてそれ以前に出ていたステレオ盤があまり大したことはないと感じたのは、もっと後になってモノ盤と聴き比べてみたときのことです。ついでに言うと、もう少しまともなステレオを買ったのは、日本に来てからです。DENONのプリメイン・アンプ、VICTORのターンテーブル、DIATONEのスピーカーという、わりとオーソドックスなシステムでした。

ステレオにまつわる話で最近びっくりしたのが、かつてイギリスで行われた実験放送です。1964年にBBCがストーンズとジョージィ・フェイムという2本立てのライヴを、なんとテレビとラジオでチャンネルを分けて放送したのです。家にあるテレビとラジオを同じ部屋で、8フィート離して受信するとステレオで聞こえるというものですが、僕はそのことを最近になって初めて聞きました。1974年、僕が日本に渡る直前にヴァン・モリソンのライヴを同じ方式で放送していて、てっきりそれが初めてだと思っていたら、なんとその10年前にすでにステレオ放送をやっていたことが分かって驚きました。

最新のステレオ・リミックスが施された、ザ・ビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』の50周年記念エディション。スーパー・デラックス・ボックス・セット(完全生産限定盤)は、大量の未発表音源や24bit/96kHzのハイレゾ音源、ドキュメンタリー映画『ザ・メイキング・オブ・サージェント・ペパーズ』などを収録した豪華な6枚組(4枚のSHM-CD、DVD、ブルーレイ)。日本盤(ユニバーサル ミュージック UICY-78342)には「『サージェント・ペパーズ』立版古:50周年記念エディション」を封入。

ではここで実際の音を聴いてみましょう。まずは「Lucy in the Sky with Diamonds」でステレオとモノを聴き比べてみると、リミックスされたステレオはかなり広がりがあって、全体的に明るめでけっこういま風の音になっていると思います。いまの音楽に慣れている人が聴いても、特に違和感はないでしょう。一方、モノ・ミックスは当時のメンバーが納得したヴァージョンでもあります。ステレオの時代しか知らない人には古くさく感じるかもしれませんが、僕にとってはやはり、奥行きを感じさせるモノのほうが馴染み深いですね。

今回の50周年記念エディションのスーパー・デラックス・ボックス・セットには、新しいステレオ・ミックスや5.1サラウンドのほか、たくさんの未発表テイクなども収められています。完成する前のテイクを聴くと、「こういうふうに段階を経て出来上がっていったんだな」と分かる面白さがあります。例えば、「A Day in the Life」の“テイク1”はどうでしょうか。これを聴くと、早い段階から曲の構成がきっちりとできているのが分かります。そもそも、この頃に構成がこんなに複雑な曲を作る人はほとんどいませんでしたから、本当に画期的なアルバムということでみんなびっくりしたわけです。

先ほど、分岐点となったアルバムと紹介しましたが、これらの楽曲は明らかにそれまでのポピュラー・ミュージックにはないものがありました。僕は評論家を目指している人間ではないので、どんなことも好き嫌いでしか語れませんが、このアルバムの斬新さは、きっと誰もが認めるところでしょう。ジャケットのアートワークにしてもそうですよね。いろんな意味で影響を受けた人がたくさんいたと思います。

発売は1967年の6月1日だったんですが、なんとその3日後に、ジミ・ヘンドリックスが「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」をライヴで演奏しているんです。ロンドンのサヴィル劇場(Savile Theatre)で行われたそのコンサートを僕も観ていたので、「え! もうこれをやるの?」と、びっくりしたのを覚えています。映画『JIMI:栄光への軌跡』を観ると、どうやらエクスペリエンスのメンバーたちは直前まで知らされていなかったようですね。『Sgt. Pepper's~』を抱えて楽屋に入ってくるなり、「この曲をやるから」と言ったらしいんです。あのジミをそう駆り立てるほど、画期的なアルバムだったということなのでしょう。

「60年代に必ずLPを買ったのはビートルズとストーンズ、ディラン。それ以外は作品によりけりで、圧倒的に多く買ったのはシングル盤でした」(PB)

ピンク・フロイドの登場

それにしても、1967年はロック界にとって大変重要な年で、いわゆる“サマー・オブ・ラヴ”の動きからサンフランシスコでジェファスン・エアプレインやグレイトフル・デッドをはじめ新しいタイプのロック・バンドが次々と登場し、歴史に残るレコードを出しています。先ほどのドアーズはLAのバンドですが、そのデビュー作が出たのも1967年でした。ジャニス・ジョプリンのデビューもこの年です。ビーチ・ボイズも本当はこの年に『Smile』を出すはずでしたが、それが頓挫してしまったので、彼らにとっては複雑な年になってしまいました。そして、次に紹介するピンク・フロイドがデビューしたのも1967年のことでした。しかも、ビートルズが『Sgt. Pepper's~』を録音していたのと同時期に、アビー・ロードの別のスタジオで録音していたんですね。それが彼らのデビュー作です。

先ほど話題に上げたジョー・ボイドはアメリカ生まれのプロデューサーですが、1966年の12月、写真家であり一種の活動家のジョン・ホプキンズと共にUFOというクラブをロンドンのトテナム・コート・ロード駅のそばにオープンさせています。基本的にはアイリッシュ・パブのような店でしたが、金曜の夜だけはクラブに早変わりしたんですね。およそ9ヵ月という短い期間ながら、毎週のように新しいバンドが登場していましたが、そのハウス・バンドのような存在だったのがピンク・フロイドだったのです。

ジョー・ボイドは、『Sgt. Pepper's~』より少し前の1967年3月に発売されたピンク・フロイドのファースト・シングル「Arnold Layne」のプロデューサーでもあります。ここでは、オムニバス・アルバム『Pink Floyd Relics』に収録された「Arnold Layne」を聴いてみましょう。“アーノルド・レイン”とは人の名前で、歌詞の内容は、イギリスの家によくある裏庭の物干し紐から女性の下着を夜中に盗んで捕まる男の話です。内容が際どいということで、当時いちばん人気が高かったラジオ局、海賊ラジオの「Radio London」では放送禁止になりました。曲の感じは、ちょっとザ・フーの「Happy Jack」に似ているような気もしますが、まぁしかし、オルガンの使い方も当時としてはちょっと変わっていて面白い曲だと思います。

そして、先ほどもお話ししたとおり、ビートルズの『Sgt. Pepper's~』と同じ時期に同じ場所でレコーディングされていたのがピンク・フロイドのデビュー・アルバム『The Piper at the Gates of Dawn』(1967年)です。このアルバムもちょっと変わった作品で、出た当時、僕はあまり好きではなかったんですが、中にはシド・バレットが作ったイギリス的な面白さを感じさせる曲がいくつかあります。シド・バレットはLSDのやり過ぎで、このファースト・アルバムを出した後にバンドを脱退し、代わりに入ってきたのがデイヴィッド・ギルモアです。2017年の夏に、ロンドンのヴィクトリア&アルバート・ミュージアムで開催された大規模な回顧展「Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains」を観に行ったら、「シド・バレットがいなければ、ピンク・フロイドは下手なブルーズ・バンドで終わっていたかもしれない」という意味のロジャー・ウォーターズのコメントがありました。確かにあの当時のイギリスのバンドは、最初は概ねそのような感じだったんですよ。そこから、ほかとは何か違う個性をどう打ち出せるか−−−それが生き残るためには重要だったんですね。バンド自体がどこか芸術家気質な雰囲気を感じさせるピンク・フロイドも、最初はシドの個性によって認知されたバンドだったんです。

優先順位の関係で(笑)、僕はこのファースト・アルバムをリアル・タイムでは買わなかったんですが、1969年に出た2枚組の『Ummagumma』は買いました。このタイトルは、日本では“ウマグマ”と言いますけど、正しい発音は“アマガマ”です。半分がライヴ、半分がスタジオという変わったアルバムでしたね。そのあとは距離を置くようになって、次に買ったのはもう『The Dark Side of The Moon』なんです(笑)。僕にとってピンク・フロイドは、特別な存在ではないけれど、いわゆるプログレシヴ・ロックの元祖と言えるバンドの一つです。ジョー・ボイドらが手掛けたUFOは、新しいタイプのロック・バンドの誕生を予感させる、カルト的な熱気をおびた場所だったんですね。あのクラブがあったからこそ、新しい音楽シーンに勢いが付いたと言っていいと思います。残念ながら、僕はそんなオール・ナイトのところには行かせてもらえない年齢でしたが……。

70年代初期のピンク・フロイド。左から、リック・ライト、ロジヤー・ウォーターズ、ニック・メイソン、デイヴッィド・ギルモア

ここで、ピンク・フロイドの『The Piper at the Gates of Dawn』から「Astronomy Domine」を聴いてみましょう。デビュー・アルバムの1曲目から、いきなりこんな感じですから、変わっていますよね。7曲目には「Interstellar Overdrive」というインストで9分以上の長い曲がある一方で、「Scarecrow」という2分ちょっとしかないものもあります。最後の「Bike」、つまり“自転車”というタイトルの可愛らしい曲ですね。ピンク・フロイドにはその初期から、とにかく新しいロック・バンドの代表格という雰囲気がありました。

そして、いま気が付いたのは、このシステムで聴くとびっくりするほど音がいいアルバムだったということです。今日のCDは1994年のリマスターを元にした盤ですが、このアルバムはビートルズの『Rubber Soul』までのレコーディング・エンジニアだったノーマン・スミスがプロデュースしたもので、サウンドが非常に斬新だと評判だったんですね。久しぶりに改めて聴いたら、すごい音を作っていたんだなと感心しました。そして、「Bike」あたりを聴くと、明らかにビートルズの影響も見られます。でも、『Sgt. Pepper's~』にも負けないくらい、シド・バレットが書く曲も面白い。当時すでにB.B.キングあたりも聴いていた僕からすると、先ほどの長い曲のギターなんかはちょっと……という個人的な拒否感があったんですが、シドの曲作りはかなり面白いと感じました。イギリスならではのものだし、ロック的なサウンドと牧歌的な世界が同居しているところが興味深いんです。彼らはケインブリッジの出身ということで、そんなのどかなところで過ごしてきたからか、シドにもそういう感覚が生きているんだと思います。

次にご紹介したいのがピンク・フロイドの『Wish You Were Here』。日本では“炎〜あなたがここにいてほしい”という邦題で知られる1975年発表の作品です。僕とピンク・フロイドの距離を縮めた一つの要因が、日本に来てから始めた仕事の中にありました。当時、勤めていたシンコー・ミュージックがピンク・フロイドの日本での著作権を管理していて、僕はロンドンにある音楽出版の事務所とやりとりをするようになったのですが、そこの担当者がとてもいい人だったので仲良くなったんです。そんなこともあって新作が出ると必ず送ってくれるし、会社のステレオで聴いてみると、なかなか面白いなと思うアルバムにも出会いました。そんな中の一つが『Wish You Were Here』です。このアルバムには、バンドを去ったシド・バレットに対するロジャー・ウォーターズの気持ちが書かれています。“Wish You Were Here”は、ヴァカンス先から友達に送るポスト・カードなどにしたためる常套句。ありふれた表現ではありますが、それが彼のシドに対する正直な気持ちでもあったのだろうと思います。では、最近出たリマスター盤で、タイトル曲を聴いてみます。うん、今日のシステムで聴くピンク・フロイドは、すごく音がいいですね。

日本で人気が高い『Atom Heart Mother』(1970年)や『Meddle』(1971年)あたりが僕はやや苦手なのですが、『The Dark Side of the Moon』以降はこのアルバムや『Animals』(1977年)、『The Wall』(1979年)は面白いと思いました。『The Wall』発売後のツアーを、僕はロンドンで観ました。ちょうど出張で行ったときに、例の事務所の人が入れてくれたんです。会場では『Animals』のジャケットのように、大きな豚の風船が飛んでいました。それにしても、『The Wall』でロジャー・ウォーターズが提示した“疎外感”というテーマは、当時としてはすごく斬新でしたね。思えば、大ヒット・アルバムとなった『The Wall』も『The Dark Side of the Moon』も、ビートルズの『Sgt. Pepper's~』と同じくコンセプト・アルバムとして名高いものがあります。

ピンク・フロイド『夜明けの口笛吹き(The Piper at the Gates of Dawn)』ソニー・ミュージックSICP5401

ピンク・フロイド『炎~あなたがここにいてほしい(Wish You Were Here)』ソニー・ミュージックSICP5410

サイケデリック・フォークの衝撃

1967年には、ストーンズもちょっとサイケっぽいレコードを出したり、ソフト・マシーンがデビューしたり、少し前の1966年の暮れにはクリームのファースト・アルバムも発売されています。ブルーズで別の展開を図った新しい音楽が出てきたかと思えば、『Sgt. Pepper’s~』に影響を受けたような−−−当時はニュー・ウェイヴとかアンダグラウンドと呼ばれた音楽が登場したり、時代がどんどん進んでいった感じはありました。

ピンク・フロイドがイギリスにおけるサイケデリック・ロックのはしりだとすれば、サイケデリック・フォークの代表作として知られるのが、インクレディブル・ストリング・バンドの『The 5000 Spirits or the Layers of the Onion』で、このアルバムも1967年に発売されました。この見るからにサイケなジャケットのアナログ・レコードから、A面の「Chinese White」と「No Sleep Blues」を聴きます。クライヴ・パーマーとロビン・ウィリアムソン、マイク・ヘロンによって結成されたインクレディブル・ストリング・バンドは、2枚目となるこのアルバムを作ったときにはロビンとマイクという二人のスコットランド人を中心としたバンドになっています。お聴きのとおり、歌い方は伝統的なフォークに倣っています。1曲目の「Chinese White」で聴けるヴァイオリンのような楽器はギンブリというモロッコの弦楽器で、通常はギターのように演奏するところを、ここではロビンが弓を使って弾いています。彼らの音楽は、ちょっとボブ・ディランの影響を匂わせるところもあるし、ビートルズのサイケディーリアに通じる部分もあり、また、ピンク・フロイドに共通するものもある。フォークとロックとドラッグが交差するところに、こういうレコードがあるわけですね(笑)。「No Sleep Blues」のベイスは、やはりイギリスのフォーク・ロック・バンド、ペンタングルのメンバーとしても知られるダニー・トンプスンが弾いています。僕が大好きな「The Mad Hatter's Song」では、先ほどお話ししたクラブUFOをジョー・ボイドと手掛けたジョン・ホプキンズがなかなかいいブルーズ・ピアノを披露しています。

このアルバムは当時のイギリスでもかなり話題になった作品で、初めは友達に聴かせてもらって、「変わったレコードだなぁ」と思ったのですが、だんだん欲しくなって自分でも買いました。ちなみに、僕は普通の状態で聴いても楽しめました(笑)。いくらマリワナを吸っても、音楽の聞こえ方が劇的に変わるわけではないんですよ。耳がちょっと敏感になるかなというくらいなものだそうです。

インクレディブル・ストリング・バンド『The 5000 Spirits or the Layers of the Onion』

トラディショナル・ソングの新解釈

ジョー・ボイドのつながりでもう一つ、フェアポート・コンヴェンションのアナログ・レコードも聴いてみたいと思います。先ほど紹介した『Sgt. Pepper's~』のスーパー・デラックス・ボックス・セットのブックレットに掲載されているジョー・ボイドの寄稿文に、発売前の『Sgt. Pepper's~』の音をジョーに聴かせたのはフォーク歌手のサンディ・デニーだったと書かれていますが、その彼女こそ、フェアポート・コンヴェンションに二人目のリード・ヴォーカルとして参加した歌手です。彼らにとって4作目の『Liege And Lief』(1969年)は、いまだにイギリスのフォーク界で最高傑作として名高い作品です。

このバンドのドラマーは、一つ前のアルバムまではマーティン・ランブルという僕の高校の友達が務めていたんです。しかし、彼が交通事故で亡くなってしまい、その出来事はバンドに大きな衝撃を与え、それまでのレパートリーを封印して、新たに完全にイギリスのトラディショナルな音楽でロックをやるという方向で生まれ変わることになります。そうして出来上がったのがこの歴史的なアルバムです。

今日はその中からトラディショナル・ソング「Matty Groves」を聴いてみましょう。8分を超える長い曲ですが、後半に曲調が変わっていくところも面白いですね。ギタリストはリチャード・トンプスンです。彼はフェアポート・コンヴェンション以前は、例えばポール・バターフィールド・ブルーズ・バンドのギタリスト、マイク・ブルームフィールドが好きだったり、彼らの曲「East-West」をライヴでやったりしていたらしいですね。「Matty Groves」の演奏は、そういう過去を知っていれば、そう驚くものでもないけれど、元はイギリスのいわゆる民謡をこういうふうに解釈するというのは当時としては前代未聞でした。みんなものすごく感心したんですね。いま聴くと少し古く感じるかもしれませんけれど、これぞまさに名盤中の名盤です。フロイドのファースト・シングルとインクレディブル・ストリング・バンドの『The 5000 Spirits or the Layers of the Onion』、そしてフェアポート・コンヴェンションのこの『Liege And Lief』は、ジョー・ボイドがプロデュースした中で特に有名な作品ですね。

フェアポート・コンヴェンション『Liege And Lief』

from UK 小さくもユニークな2レーベル

図らずも、今日はブリティッシュ・ロックの特集になりましたが、いまのイギリスには大手のレコード会社以外にも小さなレーベルがたくさんあって、それぞれが独自のカラーを打ち出しています。今日はその中から、僕が最近気になっているユニークなレーベルを二つご紹介したいと思います。

1997年に『Buena Vista Social Club』を出して一躍有名になったワールド・サーキット・レコーズは、ニック・ゴールドという人がほとんど一人で運営しているレーベルです。発足したのは30年ほど前のことで、その頃から主にキューバや西アフリカあたりの音楽を発掘していました。今日持ってきたトリオ・ダ・カリ&クロノス・カルテットの『Ladilikan』は、このレーベルの93枚目の作品ですから、平均すると毎年3枚ほどしか出していないことになります。それほど、本当に小さなレーベルなんですね。トリオ・ダ・カリは、ヴォーカリストの女性とバラフォン奏者、ベイス・ンゴニ奏者の3人組です。ンゴニはバンジョーの祖先と言われる弦楽器ですね。そんな彼らとクロノス・カルテットの意外な共演なのですが、これがまたすごく美しいアルバムです。ちなみに、日本盤はライス・レコードから発売されています。ライス・レコードも小さなレーベルですが、この手の音楽を日本に紹介してくれる大事な存在ですね。

まず聴いてほしいのは2曲目の「Kanimba」です。おー、いい音! これはたまらない(笑)。せっかくなので、英語のタイトルが付いている5曲目の「God Shall Wipe All Tears Away」も聴いてみましょう。音もいいし、演奏も歌も素晴らしい。この曲は、歌と弦楽四重奏だけなのですが、そのようには聞こえず、ほとんどオルガンのような音になっていますね。おそらく、ヴァイオリンもヴィオラもチェロも、低い音を中心にまとめているのでしょう。歌はアフリカの言葉ですが、メロディは西洋の賛美歌なんです。というのも、トリオ・ダ・カリの女性歌手、ハワ・カセ・マディ・ジャバテの歌をクロノス・カルテットのデイヴィッド・ハリントンが初めて聴いたとき、マヘイリア・ジャクスンのことを連想したらしいんですね。そこで彼は、アルバムのためにマヘイリアのゴスペル・ソング「I’m Going to Live the Life I Sing About in My Song」を元にしたカヴァーを用意したそうです。

それにしても、弦楽四重奏との共演には不自然なところが全然ありません。聴く前は僕も、弦のカルテットと一緒にやる必然性がよく分からなかったのですが、聴いてみたら、2017年の中でいちばん好きなアルバムの一つになるほど気に入りました。主にスイスのスタジオでレコーディングされた本作のエンジニアは『Buena Vista Social Club』も手掛けたジェリー・ボイズです。彼はアビー・ロード・スタジオの出身で、ビートルズやピンク・フロイドの作品にも関わっていますから、ここでも話はつながってきましたね(笑)。アクースティックなサウンドの録音ではイギリスで最も定評のあるエンジニアで、ジョー・ボイドもよく起用していました。

演奏の素晴らしさもさることながら、今日のオーディオ・システムは本当に音がいいですね。いま聴いた中域の塊のような「God Shall Wipe All Tears Away」も、とても心地よく聴けました。

もう一つは2009年に設立されたギアボックス・レコーズです。ロンドンで僕と同じような仕事をしているニック・ラスコムというDJがいて、BBCで番組を持っていたり、実験的なことも含めて様々な音楽のキュレイションを行っているんですが、その彼が教えてくれたのがこのレーベルです。2016年にはレーベルの社長であるダレル・シャインマンと一緒に、僕の番組「Barakan Beat」にも来てくれました。また、僕が2017年の夏にロンドンに行ったときにはギアボックス・レコーズのスタジオを見せてもらったのですが、そこにはSTUDERのC37という古いテープ・レコーダーなどヴィンテージのアナログ機材がたくさんありました。新しい録音はもちろん、古いジャズのライヴ音源を見つけては初めてレコードにしたり、いろんな作品を出しています。CDも扱っていますが、アナログにも大変力を入れているのが特徴的なレーベルです。この社長、合気道をやっているそうで、その関係もあって日本にも度々やってくるようですね(笑)。

本当に様々なタイトルのレコードを出しているギアボックス・レコーズですが、最近の作品の中で僕が注目しているのが、ビンカー&モーゼズの『Journey to the Mountain of Forever』という2枚組のアルバムです。ジャケットはどう見てもプログレ(笑)。でも聴いてみるとなんと、ジャケットからは想像できないサウンドが飛び出してきます。Disc1の1曲目「The Departure」を聴いてもらえればお分かりのとおり、サックスとドラムズの二人組なんです。サックス奏者は白人のビンカー・ゴールディング、ドラマーは黒人のモーゼズ・ボイド。この曲はややジョン・コルトレーンっぽいんですが、ドラミングはわりとファンキーで、曲によってはもっとフリー・ジャズみたいになったり、もっとラテン風になったりするんですが、いずれにしても二人だけでこんなことができるのかという(笑)、とても面白いアルバムです。Disc2のほうにはいろんなゲストが参加しています。ダレル自身がプロデュースも行っていて、音もかなりいいですね。もちろん、アナログ盤も発売されています。ライヴも観てみたい、異色のデュオです。

トリオ・ダ・カリ&クロノス・カルテット『Ladilikan』ライス・レコード WCR-5459

ビンカー&モーゼズ『Journey to the Mountain of Forever』

PB’s Sound Impression

英国ブランドの最新オーディオで聴く

ブリティッシュ・サウンドの魅力

「僕好みのサウンドで、楽しい試聴ができました!」

今回のA Taste of Musicは、愛知県北名古屋市にあるオーディオ・ショップ「オタイオーディオ」にやってきました。地元のオーディオ・ファンはもちろん、全国的にも有名な老舗は、店内の明るい雰囲気も印象的。2階にはDJ機器や楽器、アナログ・レコードなどを販売する姉妹店「オタイレコード」の事務所があります。そして1階の奥には、国内外のハイエンド・オーディオをじっくりと堪能できる試聴室が。今回はここに、MONITOR AUDIOとROKSANなどイギリス製の高級オーディオを持ち込んで、バラカンさんお気に入りのブリティッシュ・サウンドを一気に試聴しました。

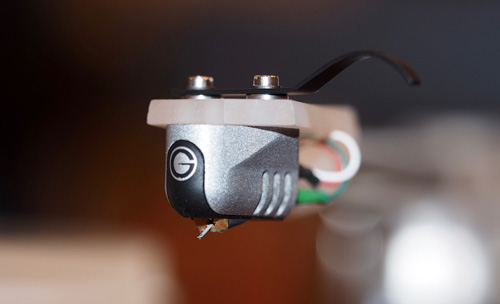

今回の主な機材は、MONITOR AUDIOの最新ラインアップからSilver 300(スピーカー)、ROKSANのK3 Integrated Amplifier(プリメイン・アンプ)とK3 CD Players(CD/デジタル・プレーヤー)、Radius 7(アナログ・レコード・プレーヤー)。そして、カートリッジは100年の歴史を誇り、現在はイギリスに本社を構えるGOLDRINGのLegacyというシステム構成。

「MONITOR AUDIOは、入ってきた信号をストレートに出してくるのが特徴で、ロックの熱さはそのまま熱く、クラシックの美しさもそのまま軽やかに表現します。ROKSANのアンプは、音楽にとって大事な中域の部分をぐっと厚めに押し出してオーディオの楽しさを伝えてくれます」(ナスペックの庵 吾朗さん)

さて、このシステムはバラカンさんに、どう響いたのでしょうか。

「今日のオーディオ・システムも非常にいい音でした。イギリス製であることを意識して聴いていたわけではないのですが、このスピーカーはとにかく僕好みのサウンドでしたね。庵さんが説明してくれたように、いろんな音源を忠実に再生している感じもありました。例えば、フェアポート・コンヴェンションの60年代のアナログ・レコードは、いまの音ではないわけですが、これはこれで当時のイギリスだなと思ったし、再認識できたのも面白かったです。

音源について振り返るなら、ビートルズ『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』の聴き比べでは、いかにもいまの音に仕上がっているステレオ・ミックスに対して、モノ・ミックスは60年代の古い音でしたが、それぞれに時代の良さが生きている感じがしましたね。もちろん、アンプとの組み合わせもあるのでしょうけれど、このスピーカーは特に主張があると言うよりは、素直な音に感じました。低域から高域まで、いい感じのバランスで届いていたと思います。今回も、とても楽しい試聴でした」

お気に入りのスピーカーはMONITOR AUDIO Silver 300

オーディオと音楽のいい関係

PB 井上さんはこのお店の三代目なのだそうですね。

井上 はい。父が30年ほど経営していたオーディオ・ショップを私が継承したのはいまから2年前のことでした。私はそれまで、オタイレコードという屋号でDJ機器やアナログ・レコードの販売を20年ほど行っていまして、この会社はここの2階で引き続き営業しています。つまり2年前までは、音楽に関わるのは共通しているものの、親子で別のことをやっていたわけですね。

PB こういう場所にこんなに本格的なオーディオ・ショップがあるというのは、ちょっと珍しいですよね。

井上 名古屋の中心地からは離れているにも関わらず、お陰様で多くのお客様にご来店いただいています。

PB お父さんから受け継いだとき、経営方針は変わりましたか。

井上 そうですね。オーディオというのは、お客様との感性のすり合わせが大事なので、父がこれまでやってきたことを表面的に引き継ぐだけではダメだと思ったんです。そこで一からやらせてもらおうと、お店の中を一旦、空にしてから始めました。

PB それはまた思い切ったことをしましたね。

井上 引き継いだからには、オーディオのほうも日本を代表するショップにしたいという思いでやらせてもらっています。そのオーディオがお客さんとって、どういう音楽体験を届けてくれるのかを真剣に考えて提案させていただき、また父の代からの大切なお客様も、全力でサポートさせていただいています。

オタイオーディオ社長の井上揚介さん。「大リスペクトしているバラカンさんにお立ち寄りいただき、大変光栄です」

PB 新しい取り組みとして、ハイエンド・オーディオのレンタルを通じて、音楽をいい音で聴く体験を提唱していると聞きました。

井上 はい。日本ホームパーティー協会とのコラボレーションなのですが、普段はオーディオに馴染みのない方に、我々が扱うピュア・オーディオの音を聴いていただこうという企画に参加しました。実際にやってみると、再生ボタンを押した瞬間に、それまで騒がしくされていた皆さんが急に静かになって……。何かに気付かれたご様子でした。いい音には、そういう力があると思うんです。日常的にイヤフォンでしか音楽を聴いていない人にとっては、かなりの驚きがあるようです。オーディオのレンタルは通常業務ではないのですが、機会があればまたやってみたいですね。

そしてこの試聴室でも、あるとき20代の若いお客さんが試聴後にピクリとも動かないのでどうしたのかと思ったら、泣いているんですね。私はオーディオにはそれほど素晴らしいものがあると信じていますから、それを時代にフィットさせながら、盛り上げていきたいと思っています。

PB なるほど。DJ機器の販売も、まだ関わっているのですね。

井上 はい。こちらも日本のDJ界を背負って立つというリーダーシップを持ってやっているという自負があり、東京の渋谷でDJスクールも開いていますし、大会の運営も行っているんですよ。

PB そうですか。では、2階もちょっと拝見させてもらえますか?

井上 もちろんです!

姉妹店オタイレコードのオフィスで、井上さんに教わりながら最新のDJマシンに挑戦するバラカンさん。「僕もクラブでDJをしたことがあるんだけど、そのときはお客さんが喜んでくれて僕もめちゃくちゃ楽しかった。これを触っていると、またやりたくなっちゃうね(笑)」