Contents

◎Live Review

Garland Jeffreys at Billboard Live TOKYO

◎Featured Artist

Jaco Pastorius

◎Recommended Albums

Jaco Pastorius『s/t』, 『Portrait of Jaco The Early Years 1968 − 1978』, 『Truth, Liberty & Soul』, Weather Report『Black Market』, 『Heavy Weather』, Joni Mitchell『Hejira』, 『Mingus』

◎Coming Soon

Julian Lage & Chris Eldridge(of Punch Brothers)

◎PB’s Sound Impression

「OLIOSPEC」

構成◎山本 昇

Introduction

A Taste of Music Vol.22は、東京の秋葉原にあるオリオスペックというお店にお邪魔してお送りします。秋葉原といえば、今年の6月に開催された「アナログオーディオフェア2017」で、僕の本『ピーター・バラカンのわが青春のサウンドトラック』で紹介しているアルバムの中から15枚を選び、会場に集まってくれた皆さんと一気に試聴したことを思い出しますが、あのときはデジタル技術でアナログ・レコードの“イコライジング・カーヴ”を正しい状態で聴くという実験が興味深かったですね。このお店にも、そのときに聴いたのと同じアナログ・レコードの再生システムが置いてありますが、何でもここは“PCオーディオ”の世界を追求する専門店なのだとか。僕には詳しいことはさっぱり分かりませんが(笑)、今日もいい音楽を聴きながら、楽しくお話しを進めていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。

PCパーツ・ショップ「オリオスペック」の試聴コーナーにて

Live Review

新作を引っ提げ、充実したライヴを披露した

ガーランド・ジェフリーズ

まずはいつものように、僕が最近観たライヴの話から始めましょう。10月もたくさんのライヴに足を運びましたが、中でも断トツに良かったのが、「ビルボードライブ東京」で観たガーランド・ジェフリーズのライヴでした。彼はそのライヴの前に、僕の番組「Barakan Beat」(InterFM)にもゲストで来てくれたんです。彼と会うのは初めてでしたが、実はその昔、僕の弟がガーランドのバンドでギターを弾いていたことがあったんです。ガーランドはそのことを覚えていて、ツイッターで「昔、ほんの束の間だけど、オレのバンドにいたシェイン・フォンテインの兄貴のラジオに出るのが楽しみだ」ってつぶやいていました(笑)。「それはいつのことだったの?」と聞いてみたら、ガーランドは「よく覚えていないけど、今世紀じゃないかな」と言っていましたが、弟にメールで確認してみたら、1979年か80年のことだそうだから、ずいぶん昔のことだったんですね。

グラインダーズ・スウィッチというバンドを経て、ガーランド・ジェフリーズが最初のソロ・アルバム『Garland Jeffreys』を出したのは1972年でした。もう45年も前のことですが、74歳になったいまも、自身のインディーズ・レーベルでCDを発表しているシンガー・ソングライターです。黒人とプエルトリコ人を親に持つ人で、身体は小柄。髪がとても黒々としているのが気になったけど、それは染めているらしい(笑)。でもすごく元気な人です。番組には来日メンバーのギタリストと来て2曲を歌ってくれましたが、そのうちの1曲が初期のヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「I'm Waiting for the Man」でした。実は彼、学生時代に同じ大学に通う1つ年上のルー・リードと出会っていたそうです。大学を卒業後、ガーランドは音楽とは別の仕事に就こうとしていたんだけど、ルー・リードが音楽活動を始めたのを知って、「あんな歌い方をするヤツが音楽を仕事にできるならオレにだってできるはずだ」と思ってこの世界に飛び込んだんだそうです(笑)。バンド活動のあとにソロでデビューすることになり、1973年に出したシングル「Wild In The Streets」が、大ヒットとまではいかないものの、そこそこ話題になりました。ライヴでもアンコールで披露していたこの曲は、パンク・バンドにカヴァーされたりしています。ガーランド・ジェフリーズの音楽は、パンク・ロッカーも好むようなストリート的なロックン・ロールでありながら、ブルーズやソウル、レゲエの要素もあります。レゲエの曲はけっこう多くて、アルバムごとに1曲くらいは入っていたりします。

ガーランドが育ったのはブルックリンの奥の海に近い辺りで、いまもニューヨークやブルックリン、コーニー・アイランドのことなど、自分の地元のことをよく歌っています。また、ちょっと社会的なニュアンスの曲も時々作っています。アメリカが抱える人種の問題についての意識を強く持っている人で、「すべての曲は人種に関するものだ」と言い切っているほどです。どれもが露骨にそのことを歌っているわけではないけれど、そうした問題に対する本人の意識はかなり強いんですね。

今回のライヴは、ごく普通のロック・バンドの編成でした。ギター、キーボード、ベイス、ドラムズとガーランドのヴォーカルで、ガーランドはハーモニカも少し演奏しました。ガーランド以外は特に有名なミュージシャンではないし、見た目もあまりパッとしない(笑)。でも、演奏は抜群にいいんです。本当にしっかりとしたロック・バンドという感じで、レゲエの曲もばっちりきまるし、ブルーズの曲もしっかりとした演奏を聴かせる。ガーランドのサポートを見事に果たしていました。セット・リストには、先ほどの「I'm Waiting for the Man」もあったし、?(クエスチョン・マーク)&ザ・ミステリアンズの「96 Tears」もありました。? &ザ・ミステリアンズは60年代に登場したガレージ・バンドで、そのヒット曲「96 Tears」をガーランドは1981年のアルバム『Escape Artist』でカヴァーしています。

2017年10月11日、ビルボードライブ東京でのステージから。photo by Yuma Totsuka

今回のライヴに特徴的なことを挙げるのは難しいけれど、見終わってから「充実した、いいライヴだったな」という感想が残るステージでした。普段着の、ちょっといいロックン・ロールというのかな。僕の「Live Magic!」に呼んでもおかしくないような土臭さのあるミュージシャンでした。あの歳でステージの上を動き回ったり、客席にも降りてきたり、エンターテイナーぶりを発揮していました。表情を見るとちょっとコワそうだけど、実際に会ってみればすごく楽しい人です。

彼がデビューした頃はまだ、黒人のシンガー・ソングライターと言える人があまりいませんでした。ビル・ウィザーズやカーティス・メイフィールド、ドニー・ハサウェイらをシンガー・ソングライターと呼んでいいかは別にして、ガーランド・ジェフリーズはそういう人とはちょっと違う、いわゆるロックの雰囲気もありました。また、先ほどお話ししたようにジャマイカに注目するのも早かったですよね。久しぶりにガーランド・ジェフリーズのレコードを引っ張り出してみると、なかなか豪華なメンバーがクレジットされていることが分かります。アトランティックから出たファースト・ソロ・アルバム『Garland Jeffreys』は、ボニー・レイットの『Give It Up』などを手掛けたマイケル・カスクーナがプロデューサーで、彼が集めたニューヨークのスタジオ・ミュージシャンのほか、パティ・オースティンやドクター・ジョンも参加しています。さらに、5枚目の『Escape Artist』には、ルー・リード、エイドリアン・ブリュー、ランディ・ブレッカー、マイケル・ブレッカー、ビッグ・ユースなどが参加し、プロデューサー/エンジニアはボブ・クリアマウンテンですね。参加ミュージシャンの中でもう一人、僕の目を引いたのがデニス・ボーヴェルです。この人の名前を知ったのは、“ダブ・ポエット”のリントン・クウェシ・ジョンスンの『Bass Culture』(1980年)でした。ものすごく面白いアルバムで、最初に聴いたときの印象をいまでもはっきりと覚えています。このアルバムにキーボードで参加し、ミックスも行っているのがデニス・ボーヴェルです。彼は元々、マトゥンビというブリティッシュ・レゲエ・バンドのリーダーだった人ですね。

photo by Yuma Totsuka

photo by Yuma Totsuka

photo by Yuma Totsuka

photo by Yuma Totsuka

1980年のある日、以前から音楽仲間だったパス・レコードの後藤美孝さんから、「僕の友だちが作っているレコードの作詞を手伝ってほしい」という連絡を受けたのですが、そのレコードというのが坂本龍一のセカンド・ソロ・アルバム『B-2 UNIT』でした。アルバムのコー・プロデューサーである後藤さんと坂本さんがロンドンでのレコーディングに向かう飛行機と、まだシンコー・ミュージックで働いていた僕が出張で乗る飛行機がたまたま一緒で。だから、教授とは飛行機の中で初めて会ったんですよ。そこでいろいろ話をしてね。それで、せっかくだからと、まだ完成していないデニスの新しいスタジオまで同行して、彼とも少し話をした記憶はあります。まぁ、出会いはいろんなところにあるものですね(笑)。

話をガーランド・ジェフリーズに戻すと、彼は今年、『14 Steps To Harlem』という新作を出しましたが、これもいいアルバムです。いつもの彼のテイストがほどよくミックスされ、先ほど言ったようなストレートなロックン・ロールもあればレゲエ風のものもあるし、ブルーズっぽいのもある。ガーランドが好きでいつも聴いている人にとっては「まだまだ安泰だね」という感じのアルバムです。曲目では、例の「I'm Waiting for the Man」のほかに、ビートルズの「Help」もカヴァーしています。「Help」はちょっとテンポを遅くして、ソウル・バラードのような雰囲気で歌っているのがすごくいいんですよ。ガーランドが番組で語ったところによると、ニューヨークのレコード・プラントというスタジオでレコーディングをしていたときに、スタジオのオーナーでエンジニアだったロイ・シカーラにジョン・レノンを紹介されたことがあり、とても印象に残る話ができたそうです。「Help」を歌いたいというのはずいぶん昔から考えていたらしく、ようやくその時期が来たと考え、今回のアルバムに入れたということのようですね。そして、アルバム・タイトルでもある「14 Steps To Harlem」という曲は、ガーランドのお父さんのことを歌っています。黒人がいい仕事に就くことのできない時代に、どんな仕事も引き受けて家族をしっかりと養い、自分を大学にまで行かせてくれたお父さんのことをものすごく感謝しているということでした。この新作は、ガーランド・ジェフリーズを知らなかった人にもお薦めできますので、ぜひ聴いてみてください。

ガーランド・ジェフリーズ『Escape Artist』

ガーランド・ジェフリーズ『14 Steps To Harlem』

Featured Artist

無残な死を遂げた革命的ベイシスト

JACO PASTORIUS

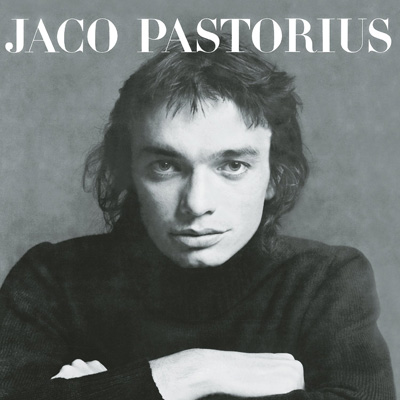

今回は今年(2017年)で没後30年となったベイシスト、ジャコ・パストリアスにスポットを当ててみたいと思います。僕がジャコのことを知ったのは、彼が亡くなる10年ほど前のことです。そして、僕がウェザー・リポートのファンになったのは、1974年でした。僕がまだ、ロンドンのレコード店で働いているときに『Mysterious Traveller』という新しいアルバムが入荷しました。それまで、ウェザー・リポートというと、マイルズ・デイヴィスのグループにいた人たちが新たに始めたグループという程度の認識しかなく、音もちゃんと聴いたことはなかったんです。それで早速、店内でかけてみたら、もう一発でファンになりました。このアルバムのベイシストはアルフォンソ・ジョンスンというジャコの前の人ですが、彼もすごくいいプレイヤーです。そのすぐあとに、僕は東京に来ることになったわけですが、それ以降はウェザー・リポートの新作が出るたび、すぐに輸入盤店に走るようになりました。『Tale Spinnin'』が1975年に出て、翌年の1976年には『Black Market』が出ます。この『Black Market』のジャケットの裏にはメンバーの写真が載っていて、ジョー・ザヴィヌルの隣に「パストリアス」という若者が写っています。クレジットによれば、ジャコがベイスを弾いているのは2曲だけですが、彼が新しいメンバーなのだなと了解しました。そして、重要なのは、この『Black Market』の発売とほぼ同時期に、ジャコ・パストリアスのファースト・アルバム『Jaco Pastorius』が出ていたことです。

当時、ジャコ・パストリアスというベイシストのファースト・アルバムをどういうきっかけで買ったのかはもう思い出せません。ただ、僕はベイスという楽器がものすごく好きなんです。もし生まれ変われるなら、ベイシストかサックス奏者のどちらかになりたいと思っているほどで(笑)、チャック・レイニー、ジェリー・ジェモット、ジェイムズ・ジェイマスン、ダック・ダンといった好きなベイシストの音は意識して聴いていました。やっぱり、ベイスが活き活きしていると、レコード全体がすごく魅力的になるという印象が、僕の中ではかなり早くからあったんです。

そして、『Jaco Pastorius』を初めて聴いたとき、当時の誰も想像もできないようなそのベイスに、とにかくぶっ飛びました。1曲目はいきなり「Donna Lee」というチャーリー・パーカーのビ・バップの曲のカヴァーです。そのとき、僕はこの曲のオリジナルを聴いたことはなかったんですが、「エレクトリック・ベイスで、このテンポで、なんでこんなふうに弾けるの?」と、にわかには信じがたい演奏に驚きました。ハーモニクスの使い方もユニークだし、「Continuum」や「Portrait of Tracy」などのオリジナル曲では作曲の才能にも素晴らしさを感じさせます。ドン・アライアスとの共作曲「Okonkole Y Trompa」も僕は大好きですが、とにかくもう、ただ者じゃないなという雰囲気が濃厚に漂っているアルバムです。しかもバック・メンバーにハービー・ハンコックが入っていたり、ファースト・アルバムにしては参加しているミュージシャンが半端じゃない(笑)。このアルバムを出したのは彼が24歳のことですが、『Jaco Pastorius』は革命的なレコードと言って間違いありません。

僕もこのアルバムはものすごくよく聴きました。雑誌『ローリング・ストーン』の企画で、オール・タイムのベスト50枚を選んだ際、僕はこれを4位に挙げました。それほど、僕の生涯で最も愛聴しているレコードの一つなんです。ちなみに、その時に選んだのは、3位がドニー・ハサウェイの『Live』、2位がマーヴィン・ゲイの『What's Going On』、そして1位はマディ・ウォーターズの『The Best of Muddy Waters』です。

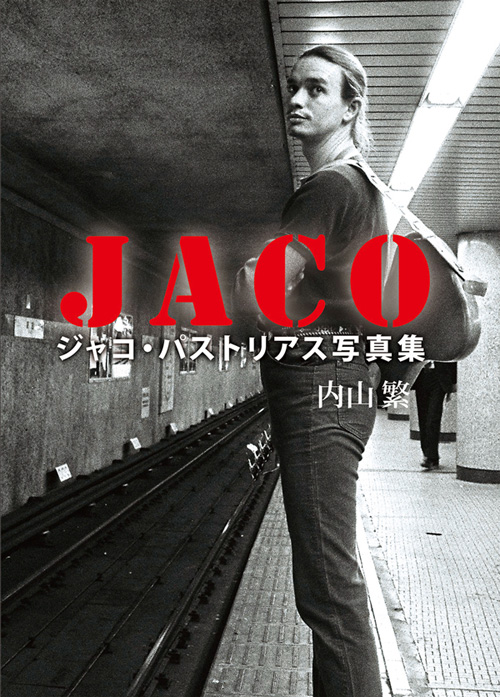

ジャコ・パストリアス 写真:内山 繁

ジョー・ザヴィヌル、ピーター・アースキン、ウェイン・ショーター、ジャコ・パストリアス(左から) 写真:内山 繁

写真:内山 繁

写真:内山 繁

写真:内山 繁

写真:内山 繁

写真:内山 繁

ジャコはこのソロ・アルバムの後、ジョーニ・ミッチェルのアルバムに参加します。僕はジョーニのファンでもあったのでよく聴いていたのですが、彼女は1970年代半ばから、かなりジャズ寄りの非常に独創的な面白いアルバムを出し始めます。ウェザー・リポートの『Heavy Weather』(1977年)よりも少し前に出た1976年の『Hejira』も、すごくミニマルな編成で、ある曲では彼女のギターとラリー・カールトンのアルペジオがちょっとだけ入っていたり。ジャコが参加している曲も半分くらいありますが、あのベイシストがここにも出てくるのかとビックリした記憶があります。ものすごいヤツが現れたものだと思わせ、次々にすごい演奏を繰り広げる様はまさに時の人という感じでしたね。

実際のライヴを僕が観たのは、1978年のウェザー・リポートの来日公演でした。メンバーは、ジョー・ザヴィヌル、ウェイン・ショーター、ジャコ・パストリアス、そしてピーター・アースキンの4人編成。ステージのジャコは飛んだり跳ねたり、上半身裸でまるでロック・スターのような振る舞いをしてみたりして、あのぶったまげベイスを披露するから、衝撃はさらに大きい(笑)。弾いているのは、フェンダーのごく普通のサンバーストのジャズ・ベイスです。故郷のフロリダにいた頃、そのフレットをワイヤー・ストリッパーを使って自分で抜いて、金物屋さんで買ってきたパテで埋めた、DIY式のフレットレス・ベイスなんですね。そこで思うのは、フレットレスとして売っているベイスがあの時代に存在したのかということ。もちろん、アップライト・ベイスはフレットレスだから、奏法自体は元々あったものだけど、ジャコ以前にエレクトリック・ベイスをフレットレスで弾いていた人を、少なくとも僕は見たことがありませんでした。あのハーモニクスを多用した奏法も、フレットレスだからこそ可能だったようですね。

ジャコのベイスが革命的だったのは、そうしたフレットレス・ベイスを駆使した奏法によるところが大きいわけですが、もう一つの特徴は音がデカイということです。デレク・トラックスもそうらしいので、あくまでも想像ですが、楽器側のヴォリームを最大にして、アンプも大きめにすることで、手許で調節しながら、大きな音から小さな音までダイナミック・レインジを上手に出していたのでしょう。それによる音のインパクトは、相当大きかったと思います。

僕と同い年だから分かるのですが、ジャコの青春時代は1960年代です。60年代のアメリカの音楽というのは、ポップもロックもソウルもフォークも、いろんなものが全部、メインストリームに躍り出てきた時代で、そういったものすべてを自然に吸収しているはずなんです。ウェザー・リポートは元々、完全にメインストリームのジャズではありませんが、ジャコが持っていた音楽性がジョー・ザヴィヌルの求めていたものに合致したのは確かでしょうし、実際、ジョーが望んでいる以上のことをジャコはやってのけ、グループに貢献できていたと思います。

また、彼が育ったフロリダの南部、フォート・ローダデイルは基本的にカリブの文化です。彼は19歳で結婚して、すぐに娘も産まれています。早くにできた家族を養うために仕事は選ばず、どんなことでも引き受けていた時期があり、カリブ海の船の上で演奏したともあるようですが、カリブの音楽は好きだったんだと思います。というのも、ジャコは早くからスティール・ドラムをよく使っています。ファースト・アルバムでも「Opus Pocus」にスティール・ドラム奏者のオセロ・モリノーが参加していて、この人はジャコのレコーディングにたびたび登場しています。僕は1978年にウェザー・リポートが来日したとき、雑誌『ミュージック・ライフ』でジャコのインタヴューの通訳をしました。そのとき、「僕には、いつかスティール・ドラムをフィーチャーしたアルバムを作るという夢があるんだ」と話していたのがとても印象に残っています。例のベスト50枚にスティール・ドラムを取り上げたタージ・マハールのアルバム『Music Fuh Ya』もトップ10の中に選ぶほど、僕もスティール・ドラムが好きです。

取材で会ったジャコは、テンションが高くて眼差しも鋭く、相手の目を真っ直ぐに見て真剣に話していて、すごくエネルギーが伝わってくるような、説得力があるという感じの人でした。そのときにいちばん驚いたのが、「オレは世界一のエレクトリック・ベイシストだ」と豪語していたこと。僕は思わず、「すごい自信だね」と言ったんだけど、彼曰く「自信じゃないよ。事実だよ」って(笑)。彼を撮り続けた写真家の内山繁さんによると、誰にでもそう言っていたらしくて、ジョー・ザヴィヌルに初めて会ったときにも言っていたそうですね(笑)。まぁ、でも、それはすでにある程度立証済みで、反論できる人もそうはいなかったでしょう。

ジャコはジョーニ・ミッチェルの『Hejira』、『Don Juan's Reckless Daughter』、『Mingus』という3つのスタジオ・アルバムと、ライヴ・アルバムの『Shadows and Light』に参加しています。ジョーニというミュージシャンは、すごく風変わりな音作りと曲作りをする人で、彼女の曲は本当に不思議です。コード進行もエクセントリックなところがあるし、ギターのチューニングも独特で、聴けばすぐに彼女だなと分かります。一連のアルバムで、彼女に合ったベイシストを見つけるのは難しかったそうです。彼女はなかなか満足しないし、ベイシストのほうもその多くが彼女の曲をやりたがらない(笑)。あるとき、誰かから、「ちょっと変わったベイシストだけど、もしかしたらあなたに合うかもしれない」と紹介されたのがジャコだったんですね。実はジョーニもジャコのことが気に入っていたし、ジャコも彼女の音楽がすごく好きだったそうなんです。ほかにも多少のスタジオ・ワークはあったようですが、ジャコがウェザー・リポートなど自身の活動以外で大きく関わったミュージシャンはジョーニ・ミッチェルだけでしょう。

1982年のアルバム『Weather Report』を最後にウェザー・リポートを去ることになったジャコ・パストリアスはこの年、自らの“ワード・オブ・マウス・ビッグ・バンド”を率いて来日し、9月に開催された「オーレックス・ジャズ・フェスティヴァル」に出演しました。その模様は『Twins』と名付けられた2枚のライヴ・アルバムで聴くことができます。僕はこのフェスティヴァルは観ていません。というのも、実はビッグ・バンドというのが苦手なんです。ジャズ界のヘヴィー・メタルのようなものだと思っていて、管楽器が何本も一斉にダダーンと繰り出すようなサウンドがダメなんです(苦笑)。だから、ジャコのアルバム『Word of Mouth』(1981年)も、慣れるまでに時間がかかりましたが、いまでは好きなアルバムになりました。曲そのものがいいということもありますね。

僕がジャコを最後に観たのは、1984年の「ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」という東京よみうりランドで行われたジャズ・フェスティヴァルでした。テレビの収録で、インタヴュアーを務めることになり、ハービー・ハンコックらに少し話を聞きました。ギル・エヴァンズ・オーケストラのゲストとして参加していたジャコはそのとき、体に泥を塗ったり、顔にはアメリカン・インディアンのような化粧をしたり、ちょっとヘンな行動が出始めていました。後から聞いたところでは、アメリカへ帰る飛行機の中でも暴れていたとか……。その後はほとんど音沙汰がなく、レコードも出していないんですね。ニューヨークのダウンタウンで、場末のバーみたいなところで演奏しているといった噂が耳に入ってくる程度で、「一体どうしたんだろう」と思っていたところに突然、彼の訃報が届くわけです。

その衝撃的なニュースを聞いたのは1987年の9月21日でした。フロリダの地元に戻ったジャコは、経済的にも困っていたらしく、人に会えばお金の無心をしてくるような状態だったそうです。やはり場末のバーで演奏することになっていたのですが、恰好があまりにみすぼらしかったため、店の警備の男に止められてもめるんですね。そのとき、ジャコは酔っ払っていたと言われ、警備の男に殴られて意識不明の末に亡くなりました。この知らせを聞いて、僕は情けなくなってしまって……。

彼がその頃、躁鬱病を患っていたらしいということは後になって分かりました。躁鬱病はいまでも大変な病ですが、当時はいまよりも理解されなかったことは確かでしょう。当時はまた、ドラッグのやりすぎではという話もあって、まぁ、それもあったかもしれないけど、どれくらいやっていたのかは分からない。ウェザー・リポートに加入するまで、彼はお酒を呑まなかったそうです。ウェザー・リポートに限らず、ツアーに明け暮れる当時のジャズ・ミュージシャンはみんなそうですけれど、演奏しているときはハイになる。お客さんは盛り上がるし、場の空気からもそんな雰囲気になりますよね。でも、終わったあとは一気に気分がダウンしてしまいます。そんな落差の激しさから、自分たちの気分を盛り上げるために酒を呑んだり、あの時代ならコカインをやっている人も多かったでしょう。ジョーもウェインもライヴのあとはウォッカをガンガン流し込んでいたらしく、いつしかジャコも酒に手を出すようになるわけです。果たして、ジャコにとってそれはどうだったのか……。その辺りから、ちょっと危ないことが始まったのかもしれませんが、本当はどうだったのかは何とも言えませんね。

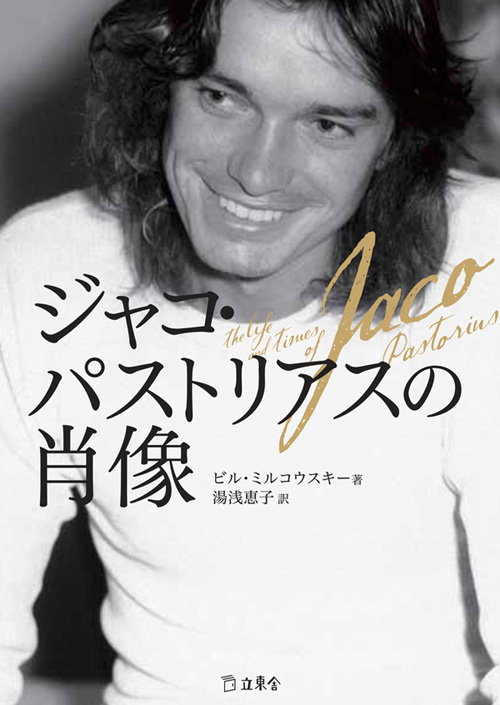

亡くなったと聞いたときは、自分と同い年の天才的なミュージシャンがどうしてあんなことになってしまったのかと強い衝撃が走り、「まだ35歳なのに……なんで?」と、その事態を理解することができませんでした。その後、90年代にビル・ミルコウスキーが書いたジャコの伝記本『ジャコ・パストリアスの肖像』を読んで、そういうこともあったのかと少しずつ分かってきました。この本のあとにもいろんなことが明るみに出てきて、2016年にはドキュメンタリー映画『JACO』も公開されています。彼に興味のある人はこの映画も観るといいと思います。

ジャコの最後はとにかく悲惨で、その死はあまりにも無意味でした。アメリカにもイギリスにも、すぐ暴力を振るおうとする人がいます。人に接する別の方法はいくらでもあるのに……。アメリカにはいい音楽を作る人がたくさんいる一方、挑発的な態度をとるのが得意なトランプのような大馬鹿野郎も中にはいます。

『ジャコ・パストリアスの肖像』著:ビル・ミルコウスキー/訳:湯浅恵子(立東舎)◎ニューヨーク在住の音楽ジャーナリストがジャコ・パストリアスの実像に迫った本書の初版は1992年。文庫として復刊した最新版にはジョー・ザヴィヌルやジョーニ・ミッチェル、スティングらのインタヴューも掲載している。

『JACO ジャコ・パストリアス写真集』著・写真:内山 繁(駒草出版)◎ジャコが厚い信頼を寄せたジャズ・フォトグラファー内山繁氏による写真集。素顔の天才アーティストが内山氏だけに見せた貴重なショットを満載。ピーター・アースキンの寄稿に加え、ピーター・バラカンさんのインタヴューも!「この写真集にはジャコのカリスマ性、そして無邪気さ、遊び心も見事に現れていると思います。ミュージシャンと写真家の関係はなかなか難しいものだと思いますが、ジャコが本当に内山さんを信用していることが伝わってきます」(PB)

Recommended Albums

ウェザー・リポート、ジョーニ・ミッチェル、そしてソロ……

ジャコが残した作品たち

ではここで、ジャコ・パストリアスのファースト・アルバム『Jaco Pastorius』から、頭の「Donna Lee」、「Come On, Come Over」を続けて聴いてみましょう。いまから40年前に、この「Donna Lee」を聴いたときの「なんだ、この音は!?」という驚きをいまの人に説明するのは難しいですね。と言うのも、1976年のリスナーはまだ、ジャコの演奏を聴いたことがなかったんですから。「Come On, Come Over」のパーソネルにはハービー・ハンコック、ランディ&マイケル・ブレッカー、デイヴィッド・サンボーン、ナラダ・マイケル・ウォルデンらが名を連ねています。そして、ヴォーカルはサム&デイヴ。彼らはマイアミのデュオですから、ジャコの地元に近いこともあって、つながりがあったのかもしれません。ベイスとコンガだけのデュエットで始まって、かなり厚みのあるホーン・セクションが付いたファンキーなソウルの曲がきたかと思えば、3曲目には静かな「Continuum」という曲が待っています。そんなアルバム構成もまた、なんとも言えず素晴らしいんですよ。この曲ではフェンダー・ローズを弾くハービー・ハンコックの独特のタッチが素晴らしい! そして、ジャコのベイスはもはやリード楽器のようです。いまなら5弦のベイスを弾く人も多いですけれど、4弦ベイスでここまで高い音も奏でるには、ものすごく指を動かしているということですね。フレットレスの特徴も上手に使った演奏で、まさにベイスが歌っている感じがします。そして、「Opus Pocus」では先ほどお話ししたスティール・ドラムが出てきます。ソプラノ・サックスはウェイン・ショーターです。後半のファンキーなフレージングは、ジャコの古典的なスタイルですね。こうしたグルーヴのある曲に続くのは、ちょっと変わった曲調の「Okonkole Y Trompa」です。ハーモニクスを多用し、延々と繰り返されるベイスにコンガなどのパーカッションが合わさり、そこにフレンチ・ホルンが出てくるのも面白い。このフレンチ・ホルンはコンチというか、法螺貝のようなイメージですね。超ミニマルなんだけど、すごくいい曲になっていると思います。なんとなくカリブの島の雰囲気も感じさせますね。これまた僕の好きな曲です。

それにしても、まだ24歳の若者がこんなレコードを作ったのは快挙と言っていいでしょう。ちらみに、このアルバムのプロデューサーは、ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズのドラマー、ボビー・コロンビーです。

ジャコ・パストリアス『Jaco Pastorius』

続いて、ウェザー・リポートの『Black Market』を聴いてみましょう。この2曲目の「Cannon Ball」はジョー・ザヴィヌルの曲ですが、これは当時亡くなったキャノンボール・アダリーへの追悼の意を表して作った曲です。ジョーはかつて、キャノンボールのバックでピアノを弾いていましたからね。ヒット曲「Mercy, Mercy, Mercy」はジョーの作曲です。「Cannon Ball」は、元の雇い主へのトリビュート曲というわけですね。そう言えば、この曲でジャコのベイスを初めに聴いたとき、まだそれほど派手な演奏ではないけれど、「おっ、これまでと何かが違うな」と思ったものです。余談ですが、1980年代になるとピノ・パラディーノがこれを彷彿とさせる音を出していましたね。

ウェザー・リポートは、基本的にジョー・ザヴィヌルとウェイン・ショーターが中心となっていたグループでした。ウェインはテナー・サックスとソプラノ・サックスを、ジョーはエレクトリック・ピアノとシンセサイザーを演奏します。この時代のシンセサイザーはまだアナログで、種類もそんなに多くはありませんでした。このアルバムでは、グランド・ピアノとフェンダー・ローズのほかはアープの2600とオーバーハイムのpolyphonicだけ。あとはドラムズとパーカッションとベイスだから、ウェザー・リポートではリズム・セクションの役割がすごく大きいんですね。思えば、ジョー・ザヴィヌルという人は面白いベイシストを見つける天才でもありました。いわゆるワールド・ミュージック的な発想が出てきたアルバム『Black Market』の1曲目のタイトル曲は、ベイスはアルフォンソ・ジョンスンですが、このグループの今後の方向性が垣間見える曲と言えます。いま聴くとアルフォンソのベイスも、すでにかなりファンキーで素晴らしい。もちろん、ライヴではジャコもこの曲を弾いていましたけどね。

このアルバムでジャコがベイスを弾いているのは「Cannon Ball」と「Barbary Coast」の2曲だけだから、まだそれほどの驚きはなかったと思います。そんな中、ウェザー・リポートが翌年の1977年に発表したのが『Heavy Weather』です。このアルバムからは、ジャコ作曲の「Teen Town」を聴いてみます。音源はハイレゾ、大変よろしいですね(笑)。「Birdland」という大ヒット曲をはじめ、名曲揃いの聴きやすい作品です。そんなにジャズが好きじゃない人にも、ウェザー・リポートというグループを認知させるきっかけとなりました。ジャコはこのアルバムで、コー・プロデューサーという役割も担っていて、すでに大きな存在になってきていることが分かります。

ウェザー・リポート『Black Market』

ウェザー・リポート『Heavy Weather』

『Portrait of Jaco The Early Years 1968 − 1978』という2枚組のCDボックスは、フロリダで活動していたジャコがデビューする前のデモ演奏などに加えて、本人や関係者の肉声が収められています。その中に、「I Can Dig It Baby」という曲があります。いかにもマイアミ風のファンキーなソウル・ミュージックですが(笑)、これはフロリダのシンガーでギタリストのウィリー・ヘイルが“リトル・ビーバー”という芸名で1974年に出した『Party Down』というアルバムに収録されていたもので、この1曲だけジャコがベイスを弾いています。このベイスはアルバムの他の曲とはテイストが全然違うんですが、クレジットには“Nelson(Jocko)Padron”と記載されていて、それがジャコ・パストリアスであることは後になって分かったんですね。

ジャコ・パストリアス『Portrait of Jaco The Early Years 1968 − 1978』

今日はジョーニ・ミッチェルのアルバムもハイレゾで用意してもらいました。まずは『Hejira』から、ジャコがベイスを弾いている「Black Crow」を聴きます。きれいな音ですね。この曲は一聴した感じだと、バンドで演奏している印象を受けるのですが、ジョーニ・ミッチェルが弾くアクースティック・ギターがリズム楽器になっていて、あとはラリー・カールトンのエレクトリック・ギターとジャコのベイスだけなんです。ある意味で珍しい曲ですね。ジャコのベイスもすごくリズミックでありながら、高い音を出したり、ハーモニクスを使ったり、非常に多様な音を奏でています。この時期にジョーニが、ジャコをどれだけ重宝していたかがよく分かります。もう一つ、ジョーニの1979年のアルバム『Mingus』から、「The Dry Cleaner from Des Moines」をやはりハイレゾで。この曲の作曲はチャールズ・ミンガス、作詞がジョーニ・ミッチェルです。このアルバムは当初、確かミンガスのほうからジョーニに詩の朗読という形で録音への参加を持ちかけたものだったと思いますが、アルバムの完成を待たず、ミンガスはALS−−−つまり筋萎縮性側索硬化症が悪化して亡くなってしまうんですね。途中で企画が変わってしまい、曲間にミンガスの声が入っていたりして、ちょっと変わった仕上がりになっていますけど、すごく面白いアルバムです。このアルバムにはジャコが全面的に関わっていて、さらにウェイン・ショーター、ハービー・ハンコックも参加しています。アルバムのプロデューサーはジョーニ自身ですね。

ジョーニ・ミッチェル『Hejira』

ジョーニ・ミッチェル『Mingus』

今年の4月、レコード・ストア・デイにジャコ・パストリアスの未発表ライヴ音源が登場しました。LPとCD、そしてハイレゾで同時発売されたのが『Truth, Liberty & Soul』というアルバムです。その中から、「Liberty City」をハイレゾ(WAV 24bit/96kHz)で聴いてみましょう。1982年6月27日にニューヨークで開催された「クール・ジャズ・フェスティヴァル」のライヴ録音で、元はNPRというアメリカの公共ラジオ網の番組用に収録されたものです。放送後、ずっと保管されていた音源がようやく作品化されたわけですね。本作もビッグ・バンドでの演奏ですが、彼のビッグ・バンドがユニークなのは、必ずスティール・ドラムが入っていることと、たいていトゥーツ・シールマンスのハーモニカがフィーチャーされていることです。この「Liberty City」は、基本的にはカリブっぽい明るい曲なんだけど、ホーンの編曲は全然違う雰囲気になっているという不思議な曲なんですよね。そして、20人以上の大所帯ですが、ラジオ用のちゃんとしたプロダクションが施されていますから、音は良く録れていますね。会場はリンカン・センターの中にあるエイヴァリー・フィシャー・ホール(現デイヴィッド・ゲフィン・ホール)です。

ジャコ・パストリアス『Truth, Liberty & Soul』

Coming Soon

注目のアクースティック・デュオによる来日公演

JULIAN LAGE & CHRIS ELDRIDGE

(of Punch Brothers)

2017. 11.11.sat 〜 11.13.mon

ジャズ・ギタリストのジュリアン・ラージと、パンチ・ブラザーズのメンバーでもあるクリス・エルドリッジの二人が、11月11日から13日まで、東京・丸の内にあるライヴ・レストラン「コットンクラブ」で来日公演を行います。このデュオは今年の2月に『Mount Royal』という2枚目のアルバムも出しています。ジュリアン・ラージのプロフィールには、15歳にしてスタンフォード大学でジャズのワークショップで教えていたとありますが(笑)、最近、評価が高まっているギタリストの一人ですね。クリス・エルドリッジのパンチ・ブラザーズは、フォークやカントリーの要素を持ちながら、プログレとも言えるし、ジャズ的なところもあるという(笑)、なんとも不思議なグループです。

その二人がやっているのはもっぱらアクースティックな音楽で、一般的にイメージされる“ジャズ”とはちょっと違うと思いますけれど、この二人の演奏をコットンクラブのような場で聴けるなら、かなりいい感じになりそうな気がします。あの会場にもとてもよく合う音だと思うんです。例えば、パット・メシーニーのアメリカーナ寄りの作品がありますが、それにもちょっと近いような感じもします。パットも時々、アメリカの田舎の風景が浮かぶようなソロ・ギターを弾いたりしますよね。静かだけど、そんな地平線まで見渡せるような音を彼らも持っているような気がするんです。彼らが共演しているところは僕も観たことがないので、この公演は楽しみです。

ジュリアン・ラージ&クリス・エルドリッジ『Mount Royal』

PB’s Sound Impression

PCオーディオの専門店「オリオスペック」で聴くハイレゾとアナログ「たいていアナログ・レコードのほうが

良く聞こえる僕の耳だけど……」

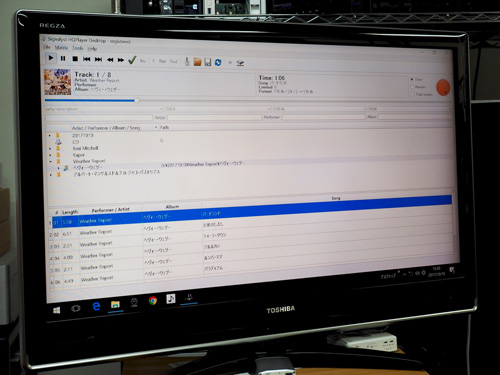

この日、ピーター・バラカンさんが訪れたのは、「PCオーディオ」の専門店として知られるオリオスペック。東京・秋葉原にある店舗の一画に設けられた試聴コーナーで、今回もお気に入りの音源をたっぷり聴いていただきました。文字どおり、パソコンを中心としたリスニング・スタイルとして浸透してきたPCオーディオは、音楽ライブラリーの管理法に新たな利便性をもたらし、また、ハイレゾはもちろん、CDリッピングやレコードのアーカイヴィングなど、多様な音楽ファイルを再生できるメリットもあり、すでに多くの音楽ファンに親しまれています。同店では、音楽再生に特化したファンレス設計のパソコンをはじめ、よりいい音でPCオーディオを楽しむための関連製品がズラリ。随時開催されているオーディオ・イヴェントや丁寧なサポートを通じて、PCオーディオの醍醐味を広めています。

「ハイエンド・アナログ vs. DSD 11.2MHz」。勝負の行方は!?

今回、バラカンさんには、CD、ハイレゾ、LPと様々なフォーマットの音源を聴いていだきましたが、ここでは“Recommended Albums”で取り上げたジャコ・パストリアスの『Truth, Liberty & Soul』を、アナログ・レコードとDSD 11.2MHzのハイレゾで聴き比べてみました(試聴曲は「Liberty City」)。果たして、その感想やいかに。

まずは、「アナログオーディオフェア2017」でのトーク・イヴェントでも聴いた、TIEN AUDIO TT3(ターンテーブル)+TOP WINGの青龍(カートリッジ)というハイエンド・システムによるLPの試聴では、「レコードはやっぱりすごくいい音ですね。割と小さめのスピーカーで、これだけの音が出るのもすごいです」と、バラカンさんらしいコメントが。続いて11.2MHzのDSDを再生してみると、にわかに表情が変わり……。

「おや? 負けてないね。LPに負けてない。もしかしたら、こっちのほうが奥行きが出ているような気もします。低音も悪くないし、バランスがすごくいい。もちろん、アナログも良かったけど、ハイレゾもいい音してる。こういう聴き比べをすると、僕の耳にはたいていアナログ・レコードのほうが良く聞こえるんだけど、今日は珍しく選べない(笑)。ここまでくると、どっちがいいかは言えなくなりますね。本日の勝負は互角でした!」

最後に、今日の取材を振り返って一言。

「僕は正直な話、PCオーディオというものをほとんど知りませんでした。今日ここに来て初めて、こんなに奥深い世界があることを少しは認識することができたかな。アナログのオーディオと同じように、構成する一つひとつがすべての条件を満たせば最高の音が出るということも分かりました。それを踏まえて、聴き手がどうするかはアナログと同じく気の遠くなるような世界なのかもしれませんね。まぁ、でも、アナログ・レコードが聴けない環境を持つ人が、それに相当するようないい音で聴くことが可能であるということは合点しました(笑)」

アナログとデジタルの双方から音質を追求した今回の試聴システム

PCオーディオの核となるパソコン(右上)は、オリオスペック・オリジナルのcanarino(カナリーノ)というWindowsマシン。徹底した静音設計に加え、OS上も不要な機能は削除するなど、音楽専用モデルとしてチューンアップされている。ハイレゾはもちろん、CDの再生も「十分にいい音でした」とバラカンさん。

デジタル・ファイルの音質を決定づけるDAコンバーターは、iFi Audioの人気モデルmicro iDSD Black Label

今回の再生ソフトは、DSD 22.4MHzにも対応するHQPlayer Ver.3。「再生ソフトによる音質の違いは、アナログで言うとカートリッジを変える感覚に近いものがあります」とオリオスペックの佐藤智将さん

プリメイン・アンプはSOULNOTEの10周年記念モデルA-1。完全無帰還ディスクリート回路などの特性を生かし、躍動感やスピード感、ワイドレンジ化を実現しているという

ジャコ・パストリアス『Truth, Liberty & Soul』のアナログ盤。24ch録音で捉えた高音質なビッグ・バンド・サウンドが聴ける

3モーター・ドライヴ方式のメカニズムも美しいアナログ・レコード・プレーヤーTIEN AUDIO TT3

トーンアームViroaに装着したカートリッジはTOP WINGのフラッグシップ・モデルの青龍

フォノ・イコライザーはiFi AudioのiPhono2。特性の異なる6種類のイコライジング・カーヴを内蔵している

スピーカーはイギリスPMCのtwenty5シリーズのモデル22。ブックシェルフながら、バラカンさんも喜ぶ低音を聴かせてくれた

やはりアナログ・システムが気になる様子のバラカンさん

お店の方やスタッフと。左から、岩谷愛美さん(Acoustic Revive)、酒井啓吉さん(オリオスペック)、ピーター・バラカンさん、佐藤智将さん(オリオスペック)、寺門秀瑛さん(トップウイング)

「PCオーディオもアナログ・システムと同様に、追い込んでいくことで音はどんどん良くなっていきます。情熱を持ってPCオーディオに取り組んでいらっしゃるお客様も大変多くいらっしゃいますので、そうしたご期待に応えられるように頑張っていきたいと思っています」(酒井啓吉さん)

「ハイレゾを中心に音質を追求しながら、当店がアナログ・オーディオのイヴェントも開催するのは、音の判断軸を偏らないようにするためにも、両方のバランスを取っておきたいと考えるからです。元はと言えば、僕らもアナログの世代ですからね」(佐藤智将さん)

「アナログのシステムほどお金をかけずに、そこそこ良質な音を楽しめるのがPCオーディオのいいところでもあります。そうしたノウハウを積み上げている点で、オリオスペックさんの存在は大きいですね」(寺門秀瑛さん)

◎試聴システム

カートリッジ:TOP WING 青龍

レコード・プレーヤー:TIEN AUDIO TT3 + Viroa

フォノ・イコライザー:iFi-Audio iPhono2

音楽専用PC:OLIOSPEC canarino

DAコンバーター:iFi Audio micro iDSD BL

プリメイン・アンプ:SOULNOTE A-1

スピーカー:PMC twenty5.22

PCパーツ・ショップ「オリオスペック」

静音PCやPCオーディオ関係製品、水冷パーツ、各種ストレージ製品などを取り扱う秋葉原のPCパーツ・ショップ。イヴェントも随時開催し、PCオーディオにまつわるさまざまな情報を発信している。(ブログはこちらをご覧ください)

営業時間:11時~20時

定休日:日曜・祝日

電話番号:03-3526-5777

住所:東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル2F

ホームページ:http://www.oliospec.com