◎Featured Artist

Tedeschi Trucks Band

◎Recommended Albums

Tedeschi Trucks Band『Let Me Get By』

Graham Nash『This Path Tonight』

◎Coming Soon

LARRY GOLDINGS,

PETER BERNSTEIN & BILL STEWART

構成◎山本 昇

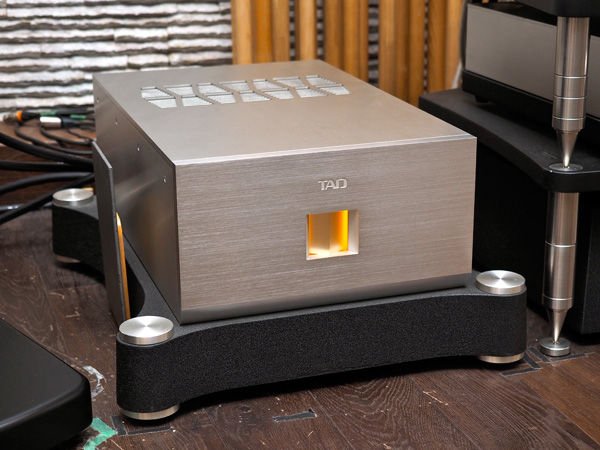

今回のA Taste of Musicは、東京・銀座にあるパイオニアのショールーム「PIONEER PLAZA GINZA」地下1階の試聴室からお送りします。試聴するオーディオは、パイオニアのハイエンド・ブランド「TAD」です。

さて、僕は3月以降もいろいろなライヴを観ましたが、特に素晴らしかったコンサートについてお話ししましょう。まず、3月29日に代官山「晴れたら空に豆まいて」で、スペインのバスク地方からやってきたオレカTXを久々に見たのですが、これがとても良かったんです。2人のサポート・ミュージシャンを従えて、オレカTXの二人組が演奏するのはチャラパルタという、手作りのマリンバのような打楽器です。鍵盤はマリンバよりも大きくて、木の板を音程が出るように削って作られています。今回の来日公演に持ってきていたのは1オクターブ分となる8本の鍵盤でしたが、このチャラパルタを挟んだ2人が、太めのバチを2本ずつ持って、縦に振り下ろしながら演奏します。そうやってメロディを築いていくわけですが、オレカTXの2人の絶妙なコンビネーションからはかなり複雑なリズムが醸し出されていきます。その様子は見ていて不思議なくらいですけど、躍動感があって面白いんですね。ここで、彼らのアルバム『Silex』から「UFAKATAKOLPEKA」を聴いてみると、後ろのほうでボコボコと鳴っているのがチャラパルタです。やはりリズムがちょっと複雑で、あと一歩でプログレにもなりうる雰囲気がありますね(笑)。

バスクの伝統楽器チャラパルタを演奏するオレカTX(アルカイツ・マルティーネス〈左〉とミケル・ウガルテ)の2人。「晴れたら空に豆まいて」にて。撮影:松山晋也

彼らが演奏するチャラパルタは、はっきりした音程が得られるように改良しているんですが、元々は山間部でリンゴ酒を製造する際に、リンゴをすり潰すのに使っていた木の棒を遊びで叩いていたものが、いつしか音楽になっていったという説があるようです。オレカTXが奏でるチャラパルタは、鍵盤が木製のものともう一つ、石を削って作ったものもあって、ステージでも響きの異なる二つのチャラパルタを使い分けていました。

ちなみに、この曲でフィーチャーされている雅楽の篳篥(ひちりき)のような音は、アルボカという牛の角で作った二重リードの笛で、ライヴでは別のメンバーが演奏していましたが、こちらもバスク地方の伝統楽器なのだそうです。そのほか、「竹のクラリネット」と呼ばれる手作りの楽器やギリシャの弦楽器ブーズーキなども使われていました。楽器の素材は素朴だけど、音がすごく面白いライヴでした。

小さい会場で観た“いいライヴ”がオレカTXなら、大きな会場で印象的だったのが何と言ってもテデスキ・トラックス・バンドです。今年は東名阪で来日ツアーを行ったこの大所帯バンドを、僕は4月1日に武道館で観ましたが、こちらも大変素晴らしいライヴとなりました。そこで今回は、“Featured Artist”として彼らを取り上げたいと思います。

中央には石材で作られたチャラパルタも。左端はサポート・メンバーのミシェル・デュカウ(ブズーキ)、同じく右端はフアン・ホセ(クラリネット/アルボカ) 撮影:松山晋也

テデスキ・トラックス・バンドは、デレク・トラックスというギタリストと、その奥さんでシンガー/ギタリストのスーザン・テデスキが、それぞれが平行して持っていたバンドの活動を中止して、2人がリーダーとなって一緒に大所帯のバンドを作ることになり、2010年に結成されたグループです。結成同時、まだ正式なバンドの名称も決まっていない頃にフジ・ロック・フェスティヴァルに出演しています。その後は2012年と2014年に来日公演を行っていて、会場は渋谷公会堂や人見記念講堂など2,000人規模の会場でした。そして今年、2016年の東京公演は武道館で行われました。エリック・クラプトンのように、完全な満席ではなかったようですが、とても多くの観客が詰めかけていて、大したものだと思いました。そんな彼らの音楽は、一言で言うなら“ルーツ・ロック”ということになるのでしょう。かなりブルーズ寄りだったり、ソウルの要素も強かったり、加えてジャズやゴスペルの影響もあり。様々なルーツ・ミュージックが有機的に混在しているバンドです。

夫のデレク・トラックスは、スライド・ギターの天才的な奏者です。今年で37歳になる彼は、中学生くらいの頃からずっとバンドのリーダーをやっています。彼のデレク・トラックス・バンドは主にインストゥルメンタルのバンドでしたが、途中でヴォーカリストのマイク・マティスンが加入しました。そのマイクはいま、テデスキ・トラックス・バンドのバック・ヴォーカルを務めています。また、キーボードのコーフィ・バーブリッジも、デレク・トラックス・バンドから残っているメンバーです。彼はまだ30代と若いはずなのに、主に使っているのはハモンド・オルガンとエレクトリック・ピアノとクラヴィネット(笑)。最近はいわゆる電子ピアノも弾いていますが、どちらかというとふた昔も前の音を出すことが多い。ある意味でロック黄金時代だった70年代初頭のサウンドを、いまの時代に再現しているバンドなんですね。

奥さんのスーザン・テデスキは、比較するならボニー・レイトあたりにちょっと近い感じです。ブルージーな曲を歌う人で、どちらかというとシャウト型。音圧が高いタイプの歌手ですね。彼女もギタリストですからソロも取りますが、かなり上手です。スライドが得意なデレクに対して、彼女のギターはスライドじゃないブルーズ・ギター。それも、黒っぽいんですね。技巧に走るのが白人のブルーズ・ギターだとすれば、何というか、彼女のはもっと骨っぽいんです。

このバンドの特徴は、ドラマーが2人いることで、さらに、ホーン・セクションも3人います。最近、トロンボーンがエリザベス・リーという女性に変わりました。バック・ヴォーカルは、これまで2人だったのがアリーシア・シャクールという女性が加わって3人編成になりました。そしてベーシストは、最初のメンバーだったオーティール・バーブリッジから2年ほど前にティム・ルフェイヴに変わりました。というわけで、いまのテデスキ・トラックス・バンドは12人編成という、すごい大所帯バンドとなっています。この状態を維持するには、経済的な面でもかなり大変なことだと思いますが、本国アメリカでは徐々に認知度も上がってきています。特にデレクは、現代を代表するギタリストを5人選ぶとしたら、確実に入るでしょうからね。本人はいたって気さくな人柄で、僕も何度かインタヴューをさせてもらいましたが、いつもざっくばらんに何でも話してくれる人です。

実はデレクのおじさんは、やはりダブル・ドラムだったオールマン・ブラザーズ・バンドのドラマーだったブッチ・トラックスです。デレクは子供の頃から、オールマン・ブラザーズ・バンドやデレク・アンド・ザ・ドミノーズなど、即興演奏の多いブルーズ・ロックをたくさん聴いて育ったと言います。その一方で、彼のギターに影響を及ぼしたのはインドの音楽なんです。デレク・トラックス・バンドのデビュー・アルバム『The Derek Trucks Band』(1997年)で、デレクはギターのほかにインドの弦楽器で古典音楽に使われるサロードなんかも演奏しています。また、彼はスライド・ギターでインドの音階を弾くことがあるんですね。インド音階には五線譜に書き表せない音程がありますが、スライド・ギターならその音が出せますから。ただ、そんな音をほかの多くのギタリストは出しません。そんなことを得意とするのが、デレクのユニークなところでしょう。

試聴したTADのオーディオ・システム。外側の大型スピーカーTAD-R1MK2をドライヴする“Reference Series”、ブックシェルフのTAD-CE1を含む“Evolution Series”を曲によって使い分けた

フロリダのジャクスンヴィルにあるデレクの自宅の敷地には「スワンプ・ラーガ・スタジオ」が構えています。このスタジオには、彼がエリック・クラプトンのツアー・バンドのメンバーを1年間務めたときのギャラがすべて注ぎ込まれているそうです。そして、彼のギターのテクニシャンであり、レコーディング・エンジニアでもあるボビー・ティーズのお父さんは、あのウッドストックのベアズヴィル・スタジオを設計した人だったんですね。それで、その青写真が残っていたのでベアズヴィル・スタジオとそっくりなスタジオを作りました。録音機材もヴィンテージなものが多く揃っていて、古いNEVEのコンソールはキンクスのレイ・デイヴィスから買い受けたものだそうです。ほかにも、STUDERのアナログ・テープ・レコーダーなどもあり、すべてではないけれど、アナログ機材もかなり充実しているようです。彼らはそんな環境で、すごく温かみのあるサウンドを作っていますね。

テデスキ・トラックス・バンドは、自分たちの曲を中心に演奏しますが、カヴァーもけっこうやっています。ジョー・コッカーが1970年に行った「マッド・ドッグズ&イングリッシュメン」ツアーは、後に伝説として語られるライヴ・アルバムとドキュメンタリー映画を生みましたが、デレクはあのライヴの雰囲気をもう一度再現したいと考えていました。そして、2014年の9月にアメリカのヴァージニア州で開催された“Lockn' Festival”で、ジョー・コッカーも巻き込んでライヴを行う予定で、本人もOKしていたのですが、残念ながら途中でマネージメントから取りやめると告げられたそうです。ジョー・コッカーはこの年の12月にガンで亡くなりましたから、恐らく体調が良くなかったのでしょう。しかし、デレク・トラックス・バンドはその翌年、2015年のLockn' Festivalでジョー・コッカーへのトリビュート・ライヴを行い、マッド・ドッグズ&イングリッシュメンに参加したリオン・ラセルやデイヴ・メイスン、リータ・クーリッジらと共演しました。この時の演奏は録音もされているそうですから、もしかしたら、ライヴ音源としてきちんとした形で発表されるかもしれませんね。先日の武道館でも、「Sticks and Stones」や、ジョー・コッカー・スタイルの「With a Little Help from My Friends」をやっていましたが、それは最高によかったです。

試聴を交えながら、音楽の聴きどころを的確にとらえていく

テデスキ・トラックス・バンドのニュー・アルバム『レット・ミー・ゲット・バイ』から、デレクの独特なスライド・ギターも聴ける「Crying Over You / Swamp Raga」を試聴してみましょう。この曲では、バック・ヴォーカリストのマイク・マティソンがリード・ヴォーカルを取っています。後半に差し掛かるパートに出てくる環境音は、スタジオの外のスワンプ、つまり湿地・沼地から聞こえるカエルや虫の鳴き声なんですね。バンド・メンバーたちでバーベキューをしたときに録音した音だそうです。この曲には“For Hozapfel, Lefebvre, Flute And Harmonium”という副題のようなものが付いていますが、Hozapfelとは、デレクが使っていた12弦ギターのことなのだそうです。1920年代に、Hozapfelという職人によって手作りされたギターで、デレクはこの曲でスライドを弾いていますが、ちょっとインドっぽいフレーズになっています。また、ここで言うHarmoniumは、インドでよく演奏される小型のハルモニウムを指しています。そして、フルートはキーボード奏者のコーフィが吹いていますが、この楽器が入ると曲の雰囲気が変わりますから、僕は彼のフルートをいつも楽しみにしています。先日の武道館のステージでも演奏してくれたので、嬉しかったですね。

3曲目の「Don't Know What It Means」はe-onkyo musicから出ているハイレゾで聴いてみましたが、音の分離がいいですね。また、この曲は特に、ダブル・ドラムの厚みが感じられました。そして、ベースの音がとても気持ちよかったです。

スタジオ作品としては3作目となる『レット・ミー・ゲット・バイ』は、収録曲にバラエティを感じさせます。やはり、自分たちのスタジオを持ったことで、セッションしているうちに新しい曲のアイデアが湧いてきたり、いろんなメンバーが少しずつ曲作りに貢献したようです。ロック・バンドでは、作曲する人がほとんど決まっていることも多いわけですが、テデスキ・トラックス・バンドはとても民主的で、曲によっては5人くらいのクレジットが表記されていて、印税もちゃんと分配しているそうです(笑)。まぁ、そんなやり方もとてもいいと思うし、結果的にいろんなタイプの曲が集まっているのが僕は好きですね。基本的にルーツ・ロックのバンドではあるけれど、曲によって雰囲気は実に様々。本人たちが意識しているかどうかは分かりませんが、わりとポップな曲も入っています。例えば、構成が面白い「I Want More」は、前半がスタックスとモータウンを足したような、60年代のポップ・ソウル然とした感じなんだけど、後半はデレクの繊細なスライド・ギターが伸び伸びと続きます。つまり、前半はいまのテデスキ・トラックス・バンドの強み、後半は前のデレク・トラックス・バンドの強みがあり、アルバムの中に両方の要素を兼ね備えているのが分かります。バンドとしても少し余裕が出てきて、例えば、デレクがかつてソロのバンドでやっていたインストゥルメンタルの部分も徐々に展開できるようになってきたのも、昔からのファンにとっては魅力だと思います。

バンドとしての一体感も、ますます良くなっているようですね。この新作を聴くと、バンドが発するパワーというもののレベルが、一段と上がった感じがします。

『レット・ミー・ゲット・バイ』 ユニバーサル ミュージック UCCO-1166

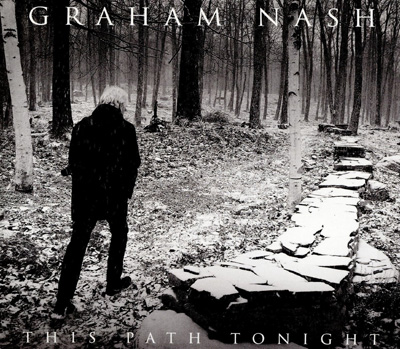

CS&Nが2015年に行った来日公演についてはA Taste of Music Vol.09でも取り上げましたが、今年で74歳になったグレアム・ナッシュがニュー・アルバム『This Path Tonight』を出しました。ソロ・アルバムとしては、前作『Songs for Survivors』(2002年)以来14年ぶりになるんですね。去年、来日した時には僕のラジオ番組にもゲストで来てもらっていろんな話を聞きましたが、あの時点ですでにアルバムの録音はほとんど終わっていたようです。でも、今後はアルバムをどれだけ作ることができるのかは分からないから、「急がず、自分が100%納得できる形にしてから出したい」と言っていました。本人はまだ元気なんだけど、彼の周りには亡くなってしまうミュージシャンが多くなってきたということもあって、「時が経つのを意識せずにはいられない」とも語っていました。そんなグレアムにとって、これから出すアルバムの一枚一枚はすごく大事なものとなっているようで、この新作にも彼の強い意志が感じられます。

そして、このアルバムには、CS&Nのライヴでもバックでギターを弾いている僕の弟ミックが、芸名をシェイン・フォンテイン(Shane Fontayne)と名乗ってミュージシャン、そしてプロデューサーとして参加しています。当初はグレアムとの共同プロデュースするつもりだったらしいのですが、レコーディングが始まって数日後に、グレアムから「プロデューサーは、もう君だけで十分さ」と言われて、結局のところ1人でプロデュースすることになりました。曲作りはすべてが共作となっています。今後は、アメリカとヨーロッパを中心に、2人でツアーを行うそうですが、グレアムが弟ミックのことをこんなふうに認めてくれたのは、彼がCS&Nの中でも唯一のイギリス人だということもあるのかもしれません。とは言え、グレアムとは歳がちょうど一回り、12歳離れているミックは子供の頃、グレアムがまだイギリスでホリーズをやっていた時代の音楽を僕と一緒に聴いていたわけですけどね(笑)。しかし、だからこそミックはグレアムに対してすごいリスペクトがあります。子供の頃からあの人の音楽を聴いて育ったという意識はいまも強く持っています。そんな人に貢献できていることで、ミックとしてもかなり満たされた気持ちでいるようですね。

グレアムがホリーズの活動中、当時付き合っていたジョーニ・ミチェルを追ってアメリカへ渡り、デイヴィッド・クロズビーやスティーヴン・スティルズに出会ってCS&Nとして活動を始めてアルバム『クロズビー・スティルズ&ナッシュ』を出したのは、僕が18歳だったから弟は15歳の頃ですが、彼にとってはあのレコードもとても衝撃的だったはずです。ミックも若い頃からカントリー・ロックっぽいことをやっていたグループのメンバーだったから、CS&Nの影響も強いんですね。そもそも、彼が活動の場をアメリカに移したのも、カントリー・ロックの本場でやろうと決めたからなんですよ。そのシェイン・フォンテインこと、ミック・バラカンからA Taste of Musicの読者に向けて、今回のアルバム制作についてのコメントが届きましたのでご紹介させてください。

『This Path Tonight』

グレアムもシンガー・ソングライターですから、自分のいまの人生を音楽のテーマとすることもあるわけですが、去年会ったときに、彼はこんなことを言っていました。73歳の誕生日を迎えて、グレアムは自分の人生が幸せと言えるのかどうかを考え始めたそうです。本当に幸せなのか、それとも幸せなふりをしているだけなのか……。悩んだ挙げ句、彼は自分の人生を整理しようと思い立ち、36年ほど添い遂げた奥さんと別れてしまいます。現在は、ニューヨークの若い写真家の女性と一緒にいるそうで、このアルバムのジャケット写真も彼女が撮ったもの。そして、アルバムのタイトル“This Path Tonight”は、「今晩、この路はどこに繋がるのか」といった意味ですが、まさにそんな雰囲気を感じさせるジャケットとなっていますね。

曲のほうは、完全なアクースティック・セットでやっているものもあれば、1曲目のタイトル曲のようにバンド編成となっているものもあります。参加メンバーの顔ぶれを見ると、ドラマーはいまやLAで引っ張りだことなっているジェイ・ベルローズです。この人のドラミングは派手ではないんだけど、リズム感が独特で、とてもいい音を出します。ちなみに、彼のドラム・セットはメーカーがバラバラで、個別にいろんなものを組み合わせていて、大きなベース・ドラムはかなり古いものらしいです。ベーシストはジェニファー・コンドスという女性で、ジェイの奥さんでもあるスタジオ・ミュージシャンです。アルバムの参加ミュージシャンの人選はミックが決めたそうですが、ジェイとジェニファーは、ミックとは以前から付き合いのあるミュージシャンです。パトリック・ウォレンというキーボード奏者は、T・ボーン・バーネットだとかジョー・ヘンリーといった、いわゆる違いの分かるプロデューサーが(笑)、よく起用しているスタジオ・ミュージシャンです。そしてもう1人、オルガン奏者のトッド・コールドウェルはCS&Nのバック・バンドのメンバーでもありますから、グレアムともミックともよく知った仲ですね。バンドの音もアクースティック・セットの音も、とてもいい音だと思いました。

オルガン奏者のラリー・ゴールディングズが、東京・丸の内のコットンクラブでトリオによるライヴを行います。今日は彼が1995年に出したアルバム『Whatever It Takes』を試聴用に持ってきましたが、共に来日するのは、この作品にも参加しているピーター・バーンスティーンとビル・スチュアートの2人です。つまり、彼らはもう20年以上も一緒にやっているんですね。ラリー・ゴールディングズは、スタジオ・ミュージシャンとしても相当な数のセッションをこなしていて、リーダーとしての活動ばかりをやっているわけではないから、自身のトリオで日本に来るのは久しぶりのことでしょう。

僕がラリー・ゴールディングズの演奏を初めて観たのは、1991年にメイシオ・パーカーがアルバム『Mo' Roots』を出したときの来日公演でした。まだ若いのに、すごくいいオルガンを弾いていたからとても印象に残っていました。あのステージでは確か、ファンク・バンドにもかかわらずベーシストがいなかったのか、ラリーが左手でベースのパートを弾いていたのが、とてもご機嫌な感じでした(笑)。今回の来日公演も、ベーシストはいません。ギタリストのピーター・バーンスティーンは、往年のグラント・グリーンのような、単音中心のブルージーなジャズ・ギターを弾く人です。『Mo' Roots』にも参加していたドラマーのビル・スチュアートは、いろんなタイプのドラムを叩く多彩な人ですが、もちろんファンキーなビートもお手の物です。そして、ラリーは数あるジャズ・オルガニストの中でも、かなり理知的なオルガンを弾く人。ファンキーなんだけど、わりと細かいフレーズも得意なんですね。力任せな演奏だけでもなく、テクニックに走るわけでもなく、非常にバランスが良くてインテリジェンスも感じさせる。ブルーズとファンクの感覚もあって、僕にはすごくぴったりなタイプのミュージシャンだから、とても楽しみです。

ところで、同じくコットンクラブでもう一つ注目したい公演があります。ニーナ・シモーンの娘であるリサ・シモーンのライヴです〈2016年6月8日(水)〜10日(金)〉。もちろん、リサ・シモーンのことを、お母さんと同じように捉えてはいけないのでしょうけれど、天才的な歌手だったニーナ・シモーンを、僕は生で観ることができませんでしたから……。リサ・シモーンの歌は、A Taste of Music Vol.11で紹介したトリビュート・アルバム『Nina Revisited...A Tribute To Nina Simone』でも聴けますが、彼女のステージにもとても興味が湧きます。

『Whatever It Takes』

バラカンさんが推薦する素敵な音楽を、“いい音”で聴きながら掘り下げていくのが、A Taste of Musicのスタイルです。今回のオーディオは、1975年にパイオニアの最高級スピーカーを作るためのプロジェクト・チームから誕生したハイエンド・オーディオ・ブランド「TAD」の各種モデル。パイオニアのショールーム「パイオニアプラザ銀座」の地下1階にある試聴室を訪れました。

そこで試聴したのは、超弩級スピーカーTAD Reference One(TAD-R1MK2)を駆動する同ブランドの最高級シリーズとなる“Reference Series”と、小型のブックシェルフ・スピーカーTAD-CE1をはじめとするスタイリッシュなラインの“Evolution Series”という2つのシステム。アクースティックな曲で聴き比べてみたいというバラカンさんのリクエストで、グレアム・ナッシュの『This Path Tonight』から「Back Home」をそれぞれのシステムで試聴。スピーカーが小型のCE1から巨大なR1MK2へと切り変わると、「やっぱり違うなぁ~。上には上があるんだね(笑)」と楽しそうなバラカンさん。

「グレアムの〈Back Home〉は比較的シンプルな音作りがされている曲だけど、音の感触がすごくシフトしたのが分かりました。“Evolution Series”も自然な感じの音でとてもいいと思ったけれど、“Reference Series”はダイナミック・レンジがさらに良くて、一つひとつの楽器の音がちゃんと分離されているからでしょうか、本当にスタジオの中で聴いているようでした。この曲はドラムがかなり個性的な音なんだけど、その音質も音量のバランスも恐らくそのままの状態で聞こえているみたいで、とても印象的でした」

TADの社長、平野至洋さんから旗艦モデルTAD-R1MK2の説明を受ける。「コーンの素材は何ですか?」とのバラカンの質問に、「独自技術による蒸着法を用いて製造されたベリリウムです」と平野さん。「分子組成を保ったまま粒子が結合することにより、非常にナチュラルな響きが得られます」

左は“Reference Series”のSACDプレーヤーTAD-D600(上)とプリアンプTAD-C600。右の“Evolution Series”は、SACDプレーヤーのTAD-D1000MK2(上)とステレオ・パワーアンプのTAD-M2500MK2をダイレクトに接続。TAD-D1000MK2が備える「ボリューム機能」により、プリアンプを介さないシンプルな構成も可能

TAD-R1MK2を駆動する、600Wのモノラル・パワーアンプTAD-M600。これをLRで2台使用

TAD-R1MK2(右)とTAD-CE1-KS。TADのスピーカーは、ロンドンの名門エアー・スタジオのほか、ジミー・ペイジやプリンスのプライヴェート・スタジオにも納入されているという

試聴システム

◎Reference Series

スピーカー:TAD-R1MK2

モノラル・パワーアンプ: TAD-M600

プリアンプ: TAD-C600

SACDプレーヤー: TAD-D600

◎Evolution Series

スピーカー:TAD-CE1-KS

スピーカー・スタンド: TAD-ST2-K

ステレオ・パワーアンプ: TAD-M2500MK2-S

SACDプレーヤー: TAD-D1000MK2-S

試聴したバラカンさんの持ち込みCD。テデスキ・トラックス・バンド『Let Me Get By』は、e-onkyo musicのハイレゾ(24bit/48kHz)も聴いた(写真のCDは2枚組のDeluxe Edition)

パイオニア プラザ銀座

住所◎東京都中央区銀座2-5-11 デビアス銀座ビル1F/2F/B1

営業時間◎11:00~19:00

休刊日◎毎週月曜(月曜日が祝日の場合は翌日)

*TAD製品試聴会などの情報は、こちらの「イベント情報」を

ご確認ください。