◎Featured Artists

Nina Simone

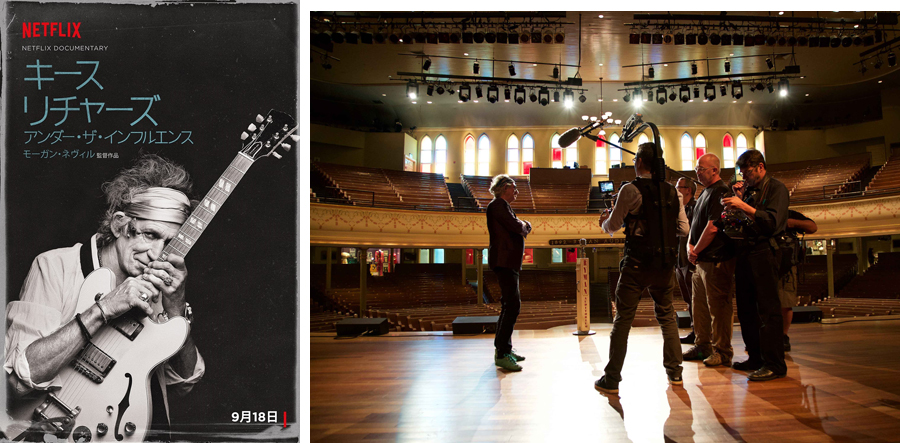

Keith Richards

◎Recommended Albums

V.A.『Nina Revisited...A Tribute To Nina Simone』

Keith Richards『Crosseyed Heart』

◎Coming Soon

KAMASI WASHINGTON

構成◎山本 昇

こんにちは、ピーター・バラカンです。今日は岐阜市にある海外オーディオ製品の輸入商社NASPECの本社にやってきました。A Taste of Musicでは初の出張取材です。岐阜というと、ずいぶん昔に飛騨高山を訪れたことはありますが、岐阜市内に来たのは初めてです。僕はDJイヴェントなどでけっこう津々浦々に出かけていて、つい最近もイヴェントで岩手や高知の山奥を訪れたばかりです。呼ばれれば、スケジュールの許す限りどこへでも赴きますので、いつでも声をかけてくださいね。

さて、いつものようにまずは最近観た“いいライヴ”についてお話ししましょう。僕はここ数年、ライヴというとコットンクラブやブルーノート東京など比較的小規模なジャズ・クラブで鑑賞することが多いのですが、夏はやっぱり大きな会場で行われる音楽フェスティヴァルの季節です。ただ、ここ5年ほど毎年足を運んでいたフジロックは、どうしても観たい人がいなかったので今年は見送りました。そのどうしても観たいものに、サマーソニックに出演するディアンジェロがあったのですが、あいにくイヴェントの仕事と重なってしまったためパスせざるをえませんでした。そこでZEPP TOKYOでの単独公演を観ました。ここの音はあまり好きではないけれど、大所帯でやってきた彼らの演奏は抜群でした。見た目がこわもてなディアンジェロですが、やっている音楽はほとんど70年代のファンキーなソウルの影響が強くて、途中でジェイムズ・ブラウンのメドリーをやったりするほど。プリンスやスライ&ザ・ファミリー・ストーンなどの影響も感じさせながら、勢いがあってかっこいい、ショーとして印象に残る要素に満ちた演奏でした。今年に観たライヴの中では一番印象的だったのは間違いありません。ただ、この後には「LIVE MAGIC!」が控えているので、そこは何とも言えませんけれど(笑)。とにかく、観ておいて良かったなと思えるライヴでした。

そしてもう一つ印象に残ったのが、ブラジルはサンパウロからやってきた4人組、ダニ&デボラ・グルジェル・クアルテートによるブルーノート東京でのライヴです。ヴォーカリストのダニはピアニストであるデボラの娘、つまりグルジェル母娘というわけです。デボラは恰幅のいい“おっかさん”という感じのルックスなんですが、とにかくピアノがめちゃくちゃ上手い。アクースティック・ピアノもエレクトリック・ピアノも、テクニックは抜群だし、即興するときの想像力がすごく個性的だと感じさせる演奏をします。娘のダニの歌もとても上手です。ただ、彼女お得意のスキャットもいいんですが、これが多すぎると僕はちょっと疲れるかな(笑)。ダニ&デボラ・グルジェル・クアルテートのアルバムは今年、最新作の『Garra(ガーハ)』と全曲カヴァーの企画盤『Neon』が発売されています。『Neon』のほうは、ガンズ・アンド・ローゼスやマイケル・ジャクソン、アース・ウィンド&ファイアー、マドンナ、ニルヴァーナなど実に様々なミュージシャンを取り上げていますが、選曲の組み合わせも面白い、とても聴きやすくていいアルバムです。早速、ここNASPECの試聴室でスティーヴィー・ワンダーの「Sir Duke」やマドンナの「Express Yourself」などのカヴァーを聴いてみると、ピアノがとても若いですね。ライヴで聴いても、演奏はブラジル音楽の洗練された部分を残しつつ、適度にファンキーだったりして、とても充実した演奏でした。

ダニ&デボラ・グルジェル・クアルテート(2015年9月22日 ブルーノート東京)のダニ(上)とデボラ Photo by Tsuneo Koga

さらにもう一つ、同じくブルーノート東京でマデリン・ペルーがトリオで行った公演を観ましたが、これもよかったです。久しぶりに来日したマデリン・ペルーは昨年、ベスト盤が出ました。彼女はちょっとシャイなところがあって、少し陰のある感じの人。歌も、その切なさが味になっていると思います。ただ、ライヴではあまり笑顔を見せないものだから、僕のように彼女のレコードを何度も聴いたりして理解していないと、「この人、大丈夫かな」って思うかもしれません。ライヴでは時々、彼女なりの冗談を言ったりもするんだけど、これがまた今一つ笑えないものが多い(笑)。そんなマデリン・ペルーだけど、歌の才能は素晴らしいんです。彼女はよくビリー・ホリデイと比較されます。女性のシンガーに対してビリー・ホリデイを引き合いに出すのはあまりにも陳腐な比喩だから僕はあまり使いたくないけれど、確かにちょっとした息継ぎのタイミングや気怠さは共通するところもあると思います。

マデリン・ペルー・トリオ(2015年9月 ブルーノート東京)Photo by Makoto Ebi

NASPECの試聴室で音楽にじっくり聴き入るバラカンさん

今回の“Featured Artist”はまず、ここ数年で再評価の気運が高まっているニーナ・シモンを取り上げます。彼女が闘病の末に亡くなったのが2003年。恥ずかしながら、僕はその時点で知っている彼女の音楽は10曲くらいしかありませんでした。亡くなった直後にほとんどすべてのアルバムがCDで再発されたので、あらためて聴いてみると、とても奥深い音楽を作っている人だったんだと気付きました。そして、様々なベスト盤が編まれたり、今年6月には、2枚目のトリビュート・アルバム『Nina Revisited...A Tribute To Nina Simone』が発売されたり、あるいは個別のミュージシャンがトリビュートしたりするなど、話題に上る機会が増えてきた感じもあります。そんな中、ニーナ・シモンのドキュメンタリー映画が、映像ストリーミング・サービス「Netflix」で公開されると聞いて、ぜひとも観てみたいと思ったんです。

Netflixオリジナル・ドキュメンタリー『ニーナ・シモン~魂の歌』(C) Netflix. All Rights Reserved.

以前、彼女の評伝『I Put A Spell On You: The Autobiography Of Nina Simone』を洋書で読んだので、どんな人生を歩んだかはだいたい知っているつもりでしたが、本人の映像も収録されているということなので、とても興味がわきました。しかも、この映像作品はNetflixが制作したものだから、そこでしか観られない(笑)。タイミングよく9月から日本でもサービスが始まったので、早速『ニーナ・シモン~魂の歌』を観たのですが、これがすごく面白かったんです。彼女が実際に演奏しているシーンがいくつかあり、周囲の人々へのインタヴューから彼女がどんな人物だったかがよく伝わります。

1933年生まれのニーナ・シモンは、子供時代をノースカロライナ州の山間部の小さな町で過ごしました。当然、黒人と白人が別々に暮らしている時代です。彼女は早くからピアノの才能を見せ、幼少の頃からゴスペルの伴奏ができていたと言われています。そんな幼い頃のニーナ・シモンに対して、地元の有力者が、ピアノ・レッスンのための学費を提供すると申し出たため、クラシック・ピアノを習うことができました。そして、二十歳くらいの頃にはニューヨークのジュリアード音楽院に通います。その後、フィラデルフィアにあるカーティス音楽院に入ろうと入学試験を受けました。ジュリアードに通った経験があれば受からないはずはないのですが、結果は不合格。理由は、彼女が黒人だからということしか考えられず、黒人女性初のプロのクラシック・ピアニストになることを目的としていた彼女は、大きな挫折を味わうことになりました。

生計を立てるため、しばらくはピアノの教師をしていた彼女でしたが、それだけでは厳しかったらしく、1950年代の半ばにはアトランティック・シティのナイト・クラブやバーでピアノを弾いていました。本当はその時もまだクラシックをやりたかったらしいのですが……。そんな中、バーのオーナーから、「客は歌を求めているんだから、あんたも長く働きたいなら歌わなきゃだめだ」と言われ、仕方なく歌い始めたと言われているんですね。そしてついに、彼女のデビュー・アルバムが1957年にベツレヘム・レーベルから発売され、そのアルバムで取り上げた「 I Loves You Porgy」というガーシュウィンのオペラ『ポーギーとべス』で有名な曲はそこそこのヒットを記録しました。60年代もコンスタントにアルバムを出し続けた彼女ですが、若い時に歌った曲でトップ40に入ったのはその1曲だけだったようです。

やがて公民権運動の時代が到来すると、彼女もそれにどっぷりとはまるようになっていきます。相当な毒舌を吐くこともあり、かなり後になってからの話ですが、あるコンサートで「私は白人が嫌いだからね」と、平気で言ってのけたとか。まぁ、それはともかく、ミュージシャンとしての彼女は、オリジナルも作るけれど、いろんな人の曲を見つけては自分なりの解釈で取り上げるというスタイルが得意だったんですね。大ヒットには恵まれなかったとは言え、多くのミュージシャンに影響を与えた人で、例えば「I Put A Spell On You」というスクリーミング・ジェイ・ホーキンズの曲も、いろんなカヴァーがあるけれど、彼女の編曲がモチーフになっているものが多いと思います。また、アニマルズで有名な「Don't Let Me Be Misunderstood」も、明らかに彼女のヴァージョンを参考にしています。

Netflixにはもう一つ、興味をそそられる映像作品がありました。キース・リチャーズを追ったドキュメンタリー映画『キース・リチャーズ:アンダー・ザ・インフルエンス』です。彼の新作『Crosseyed Heart』の発売に合わせたもので、このアルバムのメイキング的な映像も多いのですが、インタヴューに答えているのは本人のほかにトム・ウェイツも出てきます。それがなかなか面白いんです。

今回のキースのソロ・アルバムは約25年ぶりということですね。いざ作ろうとすると、あの面倒臭がりですから、一体どこから始めたらいいのか、という感じではあったようです。ドラマーのスティーヴ・ジョーダンがプロデュースしているんですが、彼によるとキースは当初、そんなにミュージシャンは集まらないんじゃないかと心配していたらしいんですね。だから、とりあえず二人でスタジオに入って何かやってみようと、そんな軽い気持ちで始めたそうです。曲もクレジットを見ると半分くらいが二人の共作となっていて、とても素直に作ったアルバムという感じがします。僕はキースのソロはそれほど聴き込んではいないけれど、このアルバムはシンプルな曲が多くて歌もいいし、とても“しっくりくる”感じで気持ちよく聴けるんですよ。

Netflixオリジナル・ドキュメンタリー『キース・リチャーズ:アンダー・ザ・インフルエンス』(C)Netflix. All Rights Reserved. 世界最大のオンライン・ストリーミング・ブランド「Netflix」では、オリジナル・シリーズ、ドキュメンタリー、長編映画などを含め、1日1億時間を超える映画やTVドラマを配信中。

映画では、キースが子供の頃のことも少し語っていて、彼のお母さんが大のラジオ好きだったそうなんです。中でもカントリーがお気に入りだったらしいのですが、とにかくラジオのダイヤルを回していい番組を見つける名人だったそうです。そういえば確かに、キースの音楽にはカントリーっぽい要素も昔から見られるんですね。ストーンズでも、『Sticky Fingers』の「Dead Flowers」あたりにはそんなキースのカントリー好きが反映されているようです。新作『Crosseyed Heart』にも「Robbed Blind」という適度にカントリーな曲があり、とてもいい感じの演奏と歌が聴けます。好きなことをやっているという感じかな。

今回は、たまたまNetflixで観た映像作品から、ニーナ・シモンとキース・リチャーズという二人のミュージシャンを取り上げました。同じくドキュメンタリー映像がらみということで、実はもう一つ紹介したいものがあります。それは最近公開された、イギリス人DJのジャイルズ・ピーターソンが手掛けた『ブラジル・バン・バン・バン~ジャイルス・ピーターソンとパーフェクトビートを探しもとめて~』という映画です。これは、ジャイルズが2014年のサッカー・ワールドカップの盛り上げ企画としてブラジルに乗り込み、自分の好きな現地のミュージシャンを集めて作った企画アルバム『Brasil Bam Bam Bam』のメイキング映像のようなもので、当初は10分程度と思われていたのが、気が付いたら約70分の立派なドキュメンタリー作品になっていて、これがとても面白いんです。この映像を観ることでアルバムがもっと好きになる、というくらい良くできています。現在はアップリンクで上映中ですので、ぜひご覧になってみてください。

このアルバム『Nina Revisited...A Tribute To Nina Simone』には、ローリン・ヒルがロバート・グラスパーらとともにプロデューサーを務め、メアリー・J.ブライジやコモン、そしてニーナ・シモンの娘であるリサ・シモンなど多くのミュージシャンが参加した全17曲(ボーナス・トラックを含む)が収められています。その内の5曲ではローリン・ヒルが自身の歌も披露しています。まずはその中の1曲「Feeling Good」を聴いてみましょう。ローリン・ヒルはラップの得意な人ですが、お聴きのとおり歌もなかなか上手です。ちなみに原曲はイギリスのアントニー・ニューリという人がミュージカル用に作ったもので、ニーナ・シモンのヴァージョンは編曲がかなり異なっています。やはり、先ほどお話ししたマデリンにしても、ダニにしても、そしてニーナ・シモンにしても、いい歌手は、その曲を自分がどう歌えばよりいいものになるかという想像力に長けているんでしょうね。

どこかで読んだのですが、ローリン・ヒルは子供の頃に家でニーナ・シモンがよくかかっていたので、歌というのはこういうものだと思い込んでいたらしいですね。なるほどなと思いました。実は僕も、子供の頃に母がビリー・ホリデイをよく聴いていたので、あのような歌い方が当たり前なんだと思っていました。そのせいか、月並みな感じのジャズ・シンガーを聴くと、面白くないなと感じてしまうんですよ(笑)。

このトリビュート・アルバムには1曲、ニーナ・シモン本人が歌う「I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free」(邦題:「自由になりたい」)が収録されています。1967年頃の録音ですが、曲もいいし彼女の歌もまさに名唱です。いま聴いてみると、もちろんリマスターはされているのでしょうけれど、あらためて60年代の音はシンプルでいいなと思います。歌が立っている感じがするんですね。アナログ・レコードも探して聴いてみたくなりました。

ところで、ニーナ・シモン本人はヒップ・ホップが嫌いで、それがアメリカの音楽をダメにしているというような発言をしましたが、彼女の音楽をいま、こぞって取り上げているのが他ならぬヒップ・ホップ世代のミュージシャンたちですね。このアルバムでも、ローリン・ヒルのほか、コモンが「We Are Young Gifted & Black」でレイラ・ハサウェイのヴォーカルとともにラップを聴かせています。今日は『The Essential Nina Simone』という2枚組のベスト盤も持ってきましたので、その原曲、つまり「To Be Young Gifted & Black」も聴いてみましょう。テンポもゆったりしていて、やはり、シンプルな編曲がいいですね。彼女がウェルドン・アーヴィンと共作したこの曲は、僕はアリーサ・フランクリンのヴァージョンも好きなんです。それも僕のコンピューターにMp3のデータがあるので聴いてみます。編曲をかなり変えていますがメチャクチャかっこいいですね。ベイスのチャック・レイニーなど面子もすごい。皆さんもぜひ、いろいろなヴァージョンを聴いてみてください。

ソニーミュージック SICP-4519

ローリング・ストーンズがデビューしたのは、僕が11歳か12歳の頃で、彼らの音楽はデビュー・シングルから聴いています。最初は、ビートルズと同じくアイドル的な存在として見ていました。まぁ、ストーンズの場合は、ちょっとワルいイメージで売ってはいましたけどね。僕は初期のストーンズは全部好きです。ただ、1966年頃にビートルズがサイケな方向に走ったとき、ストーンズも『Their Satanic Majesties Request』など、それに追随しようとした時期がありました。でも、それは全くストーンズらしくなかったので、僕はその間、彼らの音楽から少し離れていました。1968年の『Beggars Banquet』でまた元のブルーズ路線に戻ったとき、“ああ、やっぱりストーンズはこれがいいな”と思ったものです。そこからしばらく、72年くらいまではまた大好きなグループになりましたが、『Goats Head Soup(邦題:山羊の頭のスープ)』のあたりからまた少し、“う~ん……”と(苦笑)。なんかね、“世界で一番のロックンロール・バンド”などと称されるようになった頃から、“ちょっと違うかな”と思うようになって、正直に言って耳には入るけれど、自分から積極的に聴くという感じではなくなりました。

そんな僕にとって今回のキースのソロ・アルバムは、最近のストーンズよりも好みに合っています。驚くほど、久々にこれはいいアルバムだと思いました。今年で72歳のキースもかなり枯れてきましたが、それもまたいい味わいがあります。1曲目の「Crosseyed Heart」は、アクースティック・ギターの弾き語り。先ほどお話ししたドキュメンタリー映画『Under the Influence』にもこれを演奏するシーンが出てきますが、元々ブルーズ好きなキースが、ほとんどロバート・ジョンソンと化しています。そもそもリズム・ギター担当のキースには、とりたててギターが上手い印象はないという人が多いと思うのですが、この曲ではとてもいい演奏を聴かせています。映像を観て、“お、意外にやるじゃん”と(笑)、そんな感じがありました。『Crosseyed Heart』はまったく難しいところのないアルバムですから、ファンの方はぜひ聴いてみてください。ちなみに、「Crosseyed Heart」の終わりは「That’s all I’ve got」(これしかないよ!)とつぶやいています。

ユニバーサルミュージック UICY-15429

LA生まれのテナー・サックス奏者、カマシ・ワシントンが自身のユニットを率いてブルーノート東京で公演を行います。カマシ・ワシントンと言えば、総勢50人を超えるミュージシャンやヴォーカリストが参加した3枚組の大作『The Epic』を今年の春に発売しました。アルバムでは、サックスとトロンボーンとトランペットの3管、二人のベイスと二人のドラム、パーカッション、ピアノとキーボードといったメインのミュージシャンに加えて、ヴォーカル、大勢のストリングズやコーラス隊が曲によって編成されています。来日公演は、その中から本人のテナー・サックスとトロンボーンの2管、ベイス、キーボード、二人のドラム、そしてヴォーカルという布陣で臨むことになるようです。

やはりLA出身のラッパー、ケンドリック・ラマーのバックを務めたことなどで注目されたカマシ・ワシントンは、まだ30代の半ばですが、体がデカいうえにアフロ・ヘアですから、威圧感は相当なものがありますね。そして、本格的なソロとしては初となるアルバムがいきなり3枚組。長めの曲が多く、作曲された部分と堂々とした即興の部分とのメリハリが利いていて、とにかく『The Epic』が面白かったので、今回のライヴには期待が高まります。

15分近くもある「The Next Step」をはじめ、ミニ組曲とも言える曲を書くカマシ・ワシントンには、すごく繊細さを感じさせるところがあり、かと思うとブルージィになったり、豪快なサックスを吹いたり、実に様々な表情を見せる人です。カマシ・ワシントンはA Taste of Musicでもよく取り上げているロバート・グラスパーなどのように新世代のジャズ・ミュージシャンの一人ですが、この曲を聴けば、彼がコルトレーンをリスペクトしているのは明らかです。そんな彼の生演奏を、僕もぜひ観てみたいと思います。

『The Epic』 BEAT RECORDS / BRAINFEEDER BRFD050

ナスペック本社の試聴室で行われた今回の試聴は、バラカンさんの母国イギリスに本拠を構えるCambridge AudioとMonitor Audio、そしてオーストリアのPro-Ject Audioといったブランドの新製品からセレクトされたシステムを使用。ハイファイ・オーディオとしてはリーズナブルな価格ながら、この日の取材のためにバラカンさんが持ち込んだ多様な音楽とそのフォーマットの特徴を見事にとらえていました。音楽の聴きどころや背景を楽しく解説してくれたバラカンさんは、今回の音に対する印象を次のように語ってくれました。

「僕はオーディオの専門家ではないから、素朴な言葉でしか感想を伝えることができませんが、今日のシステムもとてもいい音でした。正直な話、値段を聞く前はもっと高価な装置なのかなと思っていました。音として印象に残ったのは、ニーナ・シモンの「I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free」。リマスターの効果もあるのでしょうけれど、60年代のこの曲がどこか現代的な音作りにも感じられました。音源のフォーマットとしてはアナログ・レコードが一番だという印象は変わらないのですが、ハイレゾも良かったし、CDもいい音でした。意外だったのは、mp3の音がさほど悪くはなかったことですね。スピーカーも含めたバランスも、とても自然で良かったと思います。いつも聴かせてもらっている、ものすごく高価な機材にも負けていない--そんな印象を持ちました」

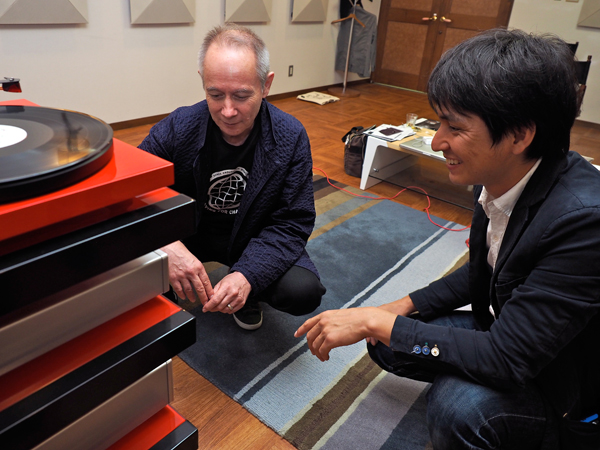

ナスペックのイケメン社長、安達鉱治さんからオーディオ・システムの説明を受けるバラカンさん。CDトランスポートとすることのメリットなどを興味深く聞いていました

スピーカーでは、強度を保つために施されたウーファーのディンプル模様、風切り音や箱鳴りを抑えるバスレフ・ポートの形状に着目するバラカンさん。そうした技術的なノウハウの蓄積に、「目立たないところにも、いろんな工夫があるものなんですね」と感心しきり

CDの再生は、Cambridge Audio CXC(CDトランスポート)から取り出したデジタル信号を、同じくCambridge Audioのプリメイン・アンプCXA60に入力し、CXA60内蔵のDAC(D/Aコンバーター)でアナログ信号に変換

ハイレゾ音源は、同ブランドのネットワーク・プレーヤーCXNにUSBメモリーで接続してCXN(写真下)のDACを使用。また、バラカンさんのノート・パソコンのmp3音源の試聴はパソコンとCXNをUSB接続して行いました

ベルト・ドライヴやカーボン製トーンアームを採用することで、不要な振動・共振を排除するというPro-Ject AudioのDebut Carbon。右はMM/MC対応のフォノ・イコライザーPhono Box

アンプにスピーカー、レコード・プレーヤー、CDトランスポートというこの構成なら、ラックを含めて50万円台で揃えることが可能。高いCPに加え、スタイリッシュなデザインも魅力的

試聴システム

プリメイン・アンプ:Cambridge Audio CXA60

CDトランスポート:Cambridge Audio CXC

ネットワーク・プレーヤー:Cambridge Audio CXN

レコード・プレーヤー:Pro-Ject Audio Debut Carbon

フォノ・イコライザー:Pro-Ject Audio Phono Box

スピーカー:Monitor Audio Silver 6

オーディオ・ラック:NorStone Esse Hifi Vinyl

今回の各種試聴音源

岐阜市にあるナスペック本社の皆さんと