◎Featured Artist

BOB DYLAN

◎Recommended Albums

BOB DYLAN『Together Through Life』, 『Tempest』

◎Coming Soon

MARY BLACK

構成◎山本 昇

[ Introduction ]

今日は東京・神宮前にある「bar bonobo」という古民家を改装したお店にやってきました。今回はここの大きなスピーカーで音楽を楽しみたいと思います。

それでは、まずはA Taste of Music Vol.05でお勧めしたロベルト・フォンセカのライヴについて振り返ってみましょう。前々回のComing Soonでは同じくキューバ人ピアニスト、ゴンサロ・ルバルカバ率いるVOLCÁNを採り上げましたが、彼らとの共通点がいくつかありました。とてもパワフルなピアノや非常に多彩な演奏スタイルです。クラシックっぽいフレーズを弾いたかと思えば、突然クラーヴェのリズムになったり、ファンクっぽくなったり、自由自在に演奏が変わっていく感じです。また、VOLCÁNと同じくドラマーとパーカッショニストがいるから、リズムにとても豊かなニュアンスが加えられています。ロベルト・フォンセカのライヴでは、シェリフ・ソウマノがコラやトーキング・ドラムを演奏しましたが、彼との絡みも面白かったですね。全体としては編成にドラムが入る最近のキューバ音楽ならでは雰囲気が感じられる、すごくいいライヴでした。また来日することがあれば、ぜひ注目してみてください。

[ Featured Artist ]

BOB DYLAN

抑えた照明の中でディランが伝えたかったこと

さて、今回のFeatured Artistは、ボブ・ディランを採り上げます。今年3月31日から4月23日にかけて、東京・札幌・名古屋・福岡・大阪の5都市で17公演を行ったディラン。今回で7度目となる彼の来日公演を、僕はだいたい観てきましたが、充実度はその年によってさまざまです。

例えば、2001年の日本武道館ライヴでは、ディラン本人が決して上手いとは言えないリード・ギターをバリバリに弾いていました(笑)。チャーリー・セクストンという素晴らしいギタリストがいるのに、彼にリードを取らせないことには疑問が残りましたが、それはともかく、おそらくディランは毎回、ツアーの見せ方やテーマを決めているんじゃないかと思います。2010年に行われた前回の来日公演では、小さめのキーボードを立って弾いていました。客席のほうではなく、メンバーのいるほうを向きながら、一言も話さずに(笑)。それが今回は、決して上手くはないけれど味のあるピアノも少し弾いていましたが、基本的にはヴォーカリストに徹していた印象です。

前回の来日公演では、日によってセット・リストにかなりバラツキがありました。今回は、4曲目から6曲目あたりでその日によって違う曲を選んでいたようですが、それ以外はほぼ同じで、全体としては近作からの曲が多かったですね。60年代の曲は、「She Belongs to Me」と、アンコールの「All Along The Watchtower」、「Blowin' in the Wind」の3曲だけ。70年代は『Blood on the Tracks(血の轍)』から「Tangled Up in Blue」と「Simple Twist of Fate」。そして80年代は『Oh Mercy』の「What Good Am I?」。あとはすべて90年代以降の曲で、一番新しい『Tempest』からは6曲、その前の『Together Through Life』は2曲が演奏されました。たぶん、ディランは最近の仕事に自信を持っていて、それを堂々と押し出すという姿勢なのでしょう。

ちなみに、僕が観たのは4月1日、東京公演の2日目でしたが、この日の5曲目は「Waiting For You」という3拍子の曲で、「これはなんだろう」と思いながら聴いていました。後で調べてみたら、『ヤァヤァ・シスターズの聖なる秘密』という映画のサウンドトラックに収録されていた曲で、自分のCD棚をよく探してみたら出てきたので(笑)、ラジオでもかけました。その後、この曲は5曲目の“定番”に落ち着いたようですね。別の日には「Huck's Tune」というこれまた3拍子の曲を演奏したようですが、CBSソニー時代にディランの担当ディレクターだった菅野ヘッケルさんでさえわからなかったそうです。後に、『The Bootleg Series Vol.8』などに入っていることが判明しました。また、初日の5曲目は「Blind Willie McTell」で、これはわりと知られている曲ですが、通常のアルバムではなく、『The Bootleg Series Vol.1-3』に収められたものですから、渋い存在ですね。こういうのを日によって入れ替えたりするのは、きっとディランがお客さんを試しているんじゃないかな。マニアが連日通っていることも知っていて、「よし、ちょいと悩ませてやろう」と(笑)、そんな遊び心があってのことじゃないかと想像しています。

僕がDJをしているInter FMではいま、「Bob Dylan’s Theme Time Radio Hour」(2006~2009年)という番組を放送していますが、ディランはとにかく昔の音楽をよく紹介しているんですよ。30~40年代のカントリー・ミュージックやフォーク、ブルーズ、ゴスペル。ちょっとジャズっぽいのやスタンダードもけっこう好きみたいですね。どこか、歳を取ってからの彼のテーマは、昔の良さをもう一度、現代の人たちに意識させることなんじゃないかなと勝手に想像しています。今回のコンサートを観ていても、天井から吊り下げられていたのは大昔の映画で使われていたような、アーク・ライトと呼ばれるドラム缶型の大きな照明で、それをあまり明るくせずに使っていました。そして、誰ひとりスポット・ライトを浴びることなく、それぞれのメンバーを同じように照らし出すという演出です。僕の番組“Barakan Morning”に寄せられたメールに、「ギャラリーで絵画を観るような、美しすぎる照明」という表現がありましたが、いいことを言うなぁと思いました。

[ Recommended Albums ]

BOB DYLAN 『Together Through Life』 / 『Tempest』

自分のルーツに向き合うかのような2つの近作

ボブ・ディランという人の音楽の良さーーーこれを理屈で語るのはなかなか難しいですね。僕はたまたま12歳の頃から、彼がいちばん画期的なことをやっている時期にリアルタイムで体験することができました。それはすごい衝撃で、理屈を超えているんですよ。彼の作品を聴くことで、僕の音楽観はそうとう変わりました。ビートルズ、ローリング・ストーンズもそうだけど、ボブ・ディランの存在も大きい。あとはストーンズ経由のブルーズもありますが、これらの音楽がなければいまの僕はありません。ただ、デビューした頃のディランは大好きだったけれど、全くと言っていいほど聴かない時期もありました。

1966年のバイク事故の影響で、クルーナー(Crooner)というか、毒気のないような歌い方に変わってしまった時期−−−アルバムで言うと『Nashville Skyline』や『Self Portrait』、『New Morning(新しい夜明け)』あたりですね。あの一連の作品は当時、僕は全然興味が持てなかったし、いまでも聴く頻度は低いかもしれない。1975年の『Blood on the Tracks(血の轍)』以降はまた興味を持って聴くようになったけれど、アルバムによってよく聴くものとそうでないものが分かれます。そう、僕は決してディラン・フリークではないのです。

『Oh Mercy』(1989年)以降のディランは、かなりレヴェルが高くなったと思います。『Time Out of Mind』や『“Love and Theft”』はかなりの力作です。昔のディランとはまた違う良さがあるんですね。60年代のように時代を引っ張っていくような力はもうないけれど、プロフェッショナルなソング・ライティングの技術を駆使しながら、自分のルーツに向き合って言いたいことを上手く表現しています。もちろん、それができているのはディランだけではありませんが、かなり説得力を持った作品をいまも出し続けていると思います。ただ如何せん、あの声ですから(笑)、好き嫌いは分かれるでしょうね。

というわけで、ディランの推薦盤は最近の2作、『Together Through Life』(2009年)と『Tempest』(2012年)として、実際に音を聴いてみましょう。まずは『Together Through Life』から。このアルバムは音楽的にはとてもシンプルで、シカゴ・ブルーズの影響がかなり強いですね。歌詞もさほど複雑ではありません。1曲目の「Beyond Here Lies Nothin'」は、ほとんどオーティス・ラッシュの「All Your Love」ですね(笑)。確かにシカゴ・ブルーズは似たようなパターンが多いけれど、ここまでやっていいの?って感じです。ここまでくると、開き直っているというよりは、オマージュと言うべきでしょうか。

最後の「It's All Good」は、いまの世の中がいかに嫌なことばっかりかを羅列しながら、終わりに“It's All Good”と結んでいます。絶望してもおかしくない中にも、何か希望を見出してすべてを受け入れるという姿勢が伝わってくる、とてもいい曲です。演奏は、いわゆるザイディコのスタイルに近いと思います。ルイジアナの、フランス語で歌うアコーディオンのブルーズのような感じですね。

先日の来日公演で最も多く演奏されたのが『Tempest』からの曲でした。最近のツアー・メンバーがみんなこのレコーディングに参加していて、来日メンバーもほぼ同じでしたね。1曲目の「Duquesne Whistle」の“Whistle”とは汽笛のことで、“Duquesne(デューケイン)”はピッツバーグ(ペンシルヴェニア州)のそばにある街のことだそうですから、そこを通る列車の汽笛のことを歌っているんですね。演奏はウェスタン・スウィングふう。ウェスタン・スウィングとは30年代後半から40年代にかけて、テキサスやオクラホマあたりで流行った、カントリーとスウィング・ジャズが交ざったような音楽です。この軽く弾むドラミングはジョージ・リセリが得意とするところで、ライヴで聴いたときも本当に気持ちよかったです。彼はロックっぽい曲をやっても、決してドラムが重くならない。バックではギターがグランジィな音を出していたりして、面白いバランスをとっていますね。そして全体として、『Together Through Life』よりも『Tempest』のほうが、もう少しインパクトが強い音になっています。こういういいステレオで大き目の音量で聴くと、初めて気が付くことがいろいろあって面白いです。

「Early Roman Kings」は、これまたシカゴ・ブルーズの世界(笑)。マディ・ウォーターズの「Hoochie Coochie Man」とか、ボー・ディドリーにも通じる、いまのボブ・ディランに顕著な感じですね。また、アコーディオンが入っていますが、これは素晴らしいギタリストであるロス・ロボスのデイヴィッド・イダルゴが弾いています。おそらく、ブルーズ・ハープの代わりにアコーディオンを入れているのでしょう。

多くの人には、ハーモニカを吹くボブ・ディランのイメージがあると思いますが、実はブルーズ・スタイルのハーモニカは得意ではありません。そもそも、彼が若い頃にやっていたハーモニカはある種でたらめ。ディランの前に、ああいう吹き方をする人はウディ・ガスリくらいしかいなかったと思います。それがいつの間にか、完全にあの人のスタイルになっちゃったんですね。すごく神経が図太いというか……初期のディランはある意味でパンクなんですよ。

歌い方も変わっているディランですが、「Blowin' In The Wind」がなぜヒットしたかというと、先にピーター、ポール&メアリーの正統な歌い方があったり、当時のフォーク・ミュージックの女王的存在だったジョーン・バエズが彼を絶賛したから世間が注目したようなもので、最初から彼が歌っていたら、たぶんラジオではかからなかったでしょう。でも、スターになっちゃうと、彼を真似して同じようなハーモニカを吹く人があとからどんどん出てくるから、不思議なものだなと思いました(笑)。

ところで、“Blowin' In The Wind”という有名なフレーズは彼が作ったものですが、邦題は「風に吹かれて」となっていますね。悪い訳ではないけれど、正しくは「(その答は)風の中に舞っている」という意味で、「掴めそうで掴めない」という感じ。「風に吹かれて」と言うと、ピューっとどこかに飛んで行ってしまいそうですが、そういうニュアンスではないんです。「風に吹かれて」なら、“Blowin' By The Wind”になりますね。

[ Coming Soon ]

- 2014 5/19 mon. − 5/20 tue.(COTTON CLUB)

MARY BLACK

ポップ・ソングをサラリと歌いこなすアイリッシュ・シンガーが来日

これから来日するアーティストのお勧めライヴをご紹介するこのコーナー。今回は、アイルランドから久々にやってくるメアリー・ブラックを採り上げます(東京・丸の内COTTON CLUB)。アイリッシュ・シンガーとして、エンヤが出てくる前から活動している彼女は地元アイルランドではとても人気があります。トラディショナルな曲も歌いますが、いわゆるアイリッシュ・ミュージックを前面に押し出すわけでなく、基本的にはポップな曲が多いですね。この4月の発売されたメアリー・ブラックの新しいベスト盤『The Very Best of Mary Black』を聴きながら、彼女の歌について考えてみましょう。

このベスト盤の中で最も初期の曲は「God Bless The Child」(1983年)です。これはビリー・ホリデイの曲ですが、彼女のことをあまり意識せずに歌っている感じがします。しっかり自分で解釈しているけれど、素直に歌っていていいですね。

ヘンリー・マンシーニ作曲の「Moon River」では、声を張るところと張らないところを上手く使い分けているのがわかります。

ターニング・ポイントとなったのが1989年の「No Frontiers」です。おそらく、彼女の名前を聞いて多くの人が思い起こすのがこの歌い方でしょう。ちょっとカントリーがかったポップ歌手。でも、なぜか声そのものはとてもアイルランドっぽい。ある意味、古典的なポップ・ソングだと思います。上手い歌手がいて、そこにタイミングよくいい曲が持ち込まれて、歌手のことをよくわかっているプロデューサーがそれをいい感じで編曲して整える。するとこれがヒットするんですね。ポップ・ミュージックとはまさにそういう世界で、この曲のヒットはその典型的な例だと思います。彼女も、自分に合った曲に巡り会うのを待っていたんじゃないかな。

これもまた有名なバート・バカラックの曲「I Say A Little Prayer」を歌っています。アリーサ・フランクリンとディオン・ウォーウィックそれぞれのヴァージョンがすごく知られているから、同じような編曲ではしょうがない。このヴァージョンは、アコーディオンとアクースティック・ギター、コンガという編成で、とてもシンプルに作ってあります。プロデューサーの手腕なのでしょうが、サラッとしていていいですね。

「Thorn Upon The Rose」(1991年)は当時、JR東海のコマーシャル・ソングに選ばれたようですが、こういう曲ってよくありますよね。僕が“アメリカン演歌”と呼んでいるタイプの曲です。このタイプは日本の演歌もそうだけど、歌手で決まるんですね。僕もこの曲はメアリー・ブラックでなければ聴かなかったかもしれない。彼女は本当に上手ですからね。

今日聴きながら思ったのは、この人のコンサートは、もっと大きなホールでやってもおかしくないということです。それが今回は、コットンクラブという聴きやすい会場で間近に楽しめるわけだし、来日公演はこれが最後かもしれないという情報もあるようです。ぜひ足を運んでみてください。

PB's Sound Impression

オーディオ用ケーブルの聴き比べを体験する

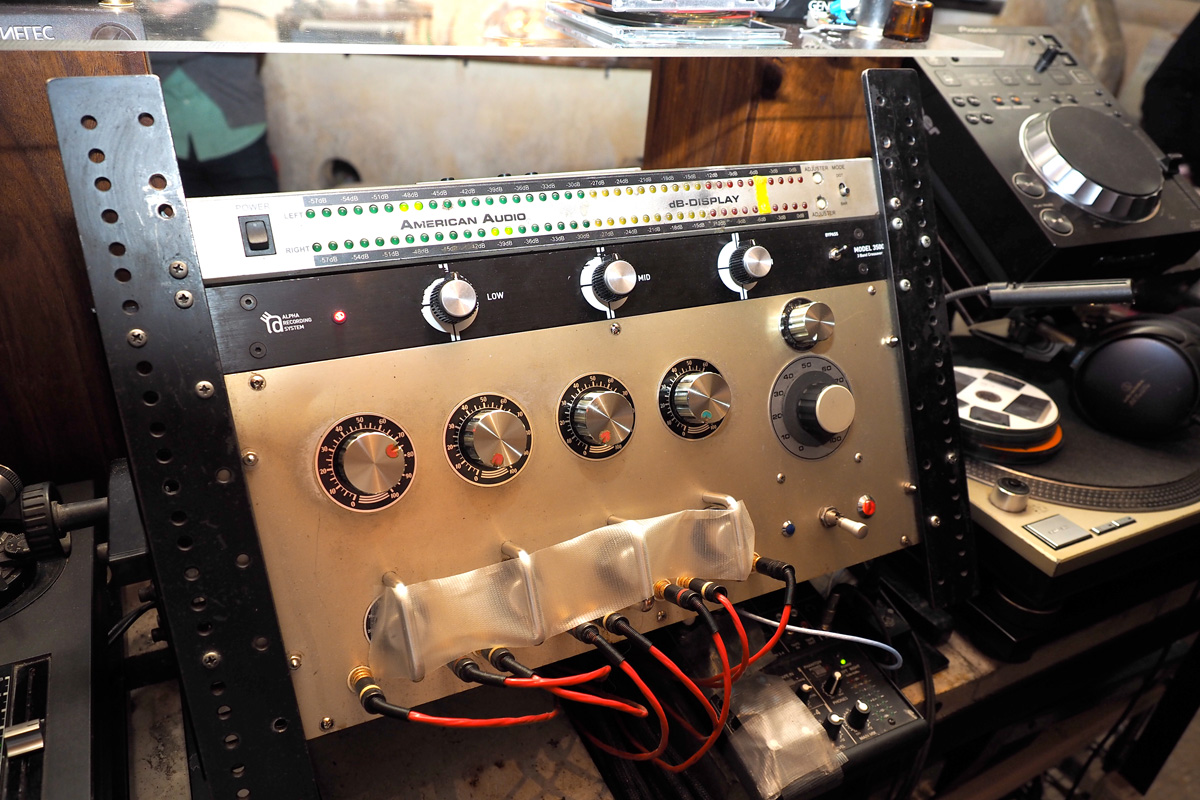

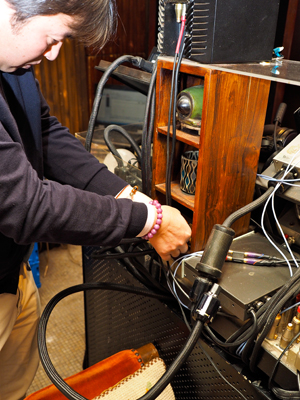

今回の試聴が行われたのは、音に定評のある「bar bonobo」。一聴して、その音に対するこだわりが伝わってきます。それもそのはず、この空間には店長の成 浩一さんが「世界一音のいいミュージック・バー」を目指して採り入れた機材がいたるところに設置されています。ケーブル類にはACOUSTIC REVIVE製品が多く導入されているとのことですが、この日は同社の石黒謙さんが開発中のライン・ケーブルと電源ケーブルを持ち込んでくれたので、比較試聴を実施することに。

登場したのは、銅素材に従来のPCOCCに変わる新素材PC-Triple Cを採用した試作品。我らがバラカンさんにも、取材用に持ち寄ったさまざまなCDでの聴き比べを楽しんでもらいました。果たして、ちょっとディープなオーディオ体験の印象は? まずはメアリー・ブラックの「No Frontiers」を聴いてみると……。

「この曲では、ヴォーカルの実在感に違いがあると感じました。ケーブルの導体が違うだけなのに、どうしてこんなに音が変化するんでしょうか。不思議ですね」とバラカンさん。ボブ・ディラン「Duquesne Whistle」では、「ヴォーカルも演奏も、すべてが生々しくなりましたね。まるで彼がこの部屋にいて歌っているようです。これにはビックリしました」音楽の聴こえ方の変化をさらに楽しもうと、他の手持ちのCDもかけてみるバラカンさん。オーディオの奥深さを堪能してもらえたご様子でした。

リスニング・システム

◎プリ・アンプ:小松音響研究所製4ch真空管ミキサー ◎パワー・アンプ:AMCRON Studio Reference1×2(for sub woofer), SAE 2400(for woofer), ALLION S-200(for tweeter) ◎CDプレーヤー:Pioneer CDJ-350◎スピーカー:Altec 604を設えたオリジナルなど ◎3バンド・アイソレーター:Alpha Recording System ARS MODEL 3500

取材協力◎bar bonobo

東京都渋谷区神宮前2-23-4

http://bonobo.jp/