A Taste of Music Event Report 042017 07

未だ衰える気配の見えない、昨今のアナログ・レコードのリヴァイヴァル・ブーム。往年のレコード・ファンはもちろん、新しい世代も巻き込みながら、レコード盤の復権へ向けた動きが加速している。そんな中、レコード再生の楽しさを広く紹介するオーディオ・ショー「アナログオーディオフェア」が今年も6月10日・11日の2日間にわたって開催された。3回目となる今回も、会場となった損保会館には多くの音楽ファンやオーディオ・ファンが詰め掛けた。そして、オーディオ輸入商社でありメーカーでもあるトップウイングの出典ブースでは11日、ピーター・バラカンさんによるトーク・イヴェントが行われた。アナログ・レコード好きを公言するバラカンさんが、その魅力をどう掘り下げるのか。A Taste of Musicではその模様をリポートしよう。

「このイヴェントはACOUSTIC REVIVEの石黒謙さんが企画してくれたのですが、今日は僕の本『ピーター・バラカンのわが青春のサウンドトラック』で紹介しているアルバムの中から15枚を選んで1曲ずつかけていきます」

そんな挨拶で始まった当イヴェント。その冒頭に、「石黒さんに教えてもらうまで全然知らなかったのが“フォノ・イコライザー”の話です。ちょっとビックリするようなことなんですけど……」とバラカンさんが切り出したのは、このところアナログ・レコードに関するホットな話題として取り沙汰されている“イコライジング・カーヴ”の件だ。

アナログ・レコードのイコライジング・カーヴを巡る謎とは?

レコードに音声をカッティングする際、低域のレヴェルをそのまま刻むと再生するときにレコード針が飛んでしまう。一方、高域のレヴェルをそのまま刻むだけではサーフェス・ノイズに埋もれてしまう。そこで、カッティングの段階では低域を抑えて、高域を上げて溝を刻んでいる。このため、再生時には特性を元の状態(フラット)に戻す必要があり、フォノ・イコライザーによってカッティング時とは逆の特性(低域を大きく、高域を小さく)をかけているのだ。通常、フォノ入力を備えるアンプ(プリ・アンプやプリメイン・アンプ)には、このフォノ・イコが内蔵されているし、より高音質を狙う向きには、高性能な単体のフォノ・イコも用意されている。イコライジング・カーヴとはこのように、ちょうど1kHzを挟んで周波数特性が変化する様子を表したもの。では、そのイコライジング・カーヴの何が問題なのだろうか。

イコライジング・カーヴはかつて、各レコード会社によって独自に定められていたらしい。すると、カッティングしたときのカーヴと再生するときの逆カーヴの関係が正しくなくなるという事態が生じ、「周波数帯域が狂ってしまい、音楽的なバランスがおかしくなる」(石黒さん)という。そこで、1954年に全米レコード協会が統一規格「RIAAカーヴ」を制定。それ以降は全てのレコードが同じイコライジング・カーヴでカッティングされていると考えられていたのだが……。

「統一規格ができてから、各オーディオ・メーカーは製品に搭載するフォノ・イコライザーにRIAAカーヴしか積まなくなりました。聴く方も当然、RIAAカーヴで切ってあると思っていました。でも、レコードによってはRIAAカーヴで聴くよりも、キャピトルのカーヴで再生するほうが断然音が良くなったり、コロムビア・カーヴに変えた途端に活き活きとしてきたりする。もしかすると、各レコード会社はRIAAカーヴに切り替えたと言いながら、実はその後もしばらく、独自のカーヴでレコードを作り続けていたのではないかという疑惑が生まれたわけなんです」(石黒さん)

そんな疑いが浮上することになったきっかけの一つが、今回のイヴェントでフィーチャーされたM2TECHのJOPLIN MKⅡというADコンヴァーターだ。デジタル・フォノ・イコライザーを搭載した本機では、RIAAカーヴはもちろん、キャピトルやコロムビア、デッカ、RCAなどLP用だけでも16種のイコライジング・カーヴが選べ、それらを瞬時に切り替えることができる。アナログのフォノ・イコライザーにも、複数のイコライジング・カーヴを積んだものがあるが、基板がかさむため、その数は限られる。ここまで多くのカーヴをカヴァーするのはまさにデジタル技術の成せる業だが、それがアナログ・レコードを巡るトピックを熱くさせているのである。

「今日はJOPLIN MKⅡを使ってイコライジング・カーヴの実験も行いながら進行していきたいと思います」と石黒さん。バラカンさんが選んだアルバムを、様々な情報を手がかりに正しいと思われるカーヴで聴くことになった。それではこれより、試聴スタート!

バラカンさんがロンドンで聴いていた音楽を一気に試聴

PB 今回、僕が選んだアルバムの中で、コロムビア・レーベルものはボブ・ディランの『The Freewheelin' Bob Dylan』だけで、ほとんどアクースティック・ギター1本の伴奏ですから、音の違いは分かりづらいかもしれません。しかも、用意してもらったのはモノ盤ですよね。

石黒 でも、あえて聴き比べをしてみましょうか。では、先に「コロムビア・カーヴ」でかけて、次に「RIAAカーヴ」でも聴いてみます。

試聴①

Bob Dylan

『The Freewheelin' Bob Dylan』より

「Girl From The North Country」

PB 「コロムビア・カーヴ」で聴いた「Girl From The North Country」はとてもいい音でした。「RIAAカーヴ」のほうは、「ずっとこの音で聴いていた」という感じです。

石黒 これまでのイメージに使いのは「RIAAカーヴ」のほうじゃないかと思います。

PB いまも聴いていて別におかしいとは思わないけど、「コロムビア・カーヴ」のほうはより立体的な音だと感じました。

石黒 ヴォーカルがクロース・アップされると言うか、実体感がグッと出てくる感じですね。「RIAAカーヴ」だとハイ上がりになって、声のハスキーさが少し強調された音になっていたと思います。帯域バランスがちょっと高域寄りにずれちゃっているんですよ。それでこういう結果になっているんですね。

PB なるほど。例えばコロムビアのレコードは、いつ頃まで独自のカーヴでカッティングを行っていたと思われているんですか。

石黒 私が聴いた限り、コロムビアに至ってはどうやら1980年を過ぎたあたりまで独自のカーヴでやっていたと思います。と言うのも、例えば当時のビリー・ジョエルやボズ・スキャッグズあたりも、明らかにRIAAよりもコロムビア・カーヴで聴くほうが、音に安定感があるんです。

PB それにしても、あれだけ大きなレコード会社がどうしてそんなことを? そうする理由としては、設備などの面で安上がりだということくらいしか想像できません。

石黒 あとは、全米レコード協会の言うことを聞きたくなかったということもあるのかなと。

PB プライドの問題ですか。とにかく、ちょっとビックリしました。その時代のレコードをたくさん持っている人は怒るよね(笑)。

石黒 そうですね。ジャズのオリジナル盤など、非常に高額で取引されるものもあります。例えばマイルス・デイヴィスのコロムビア盤も実はコロムビア・カーヴなんですよ。それをRIAAカーヴで聴いて「やっぱりオリジナル盤はいい音だ」と言っている人たちがたくさんいるという(笑)、滑稽な事態にもつながっています。

PB なるほどね。「Girl From The North Country」は歌とギター、そしてハーモニカだけの曲だったからこそ違いがよく分かったのかもしれませんね。

試聴②

The Paul Butterfield Blues Band

『The Paul Butterfield Blues Band』より

「Born In Chicago」

PB ポール・バターフィールド・ブルーズ・バンドは、シカゴの白人と黒人が混ざったバンドです。このアルバムは1965年に出たもので、僕は1年ほど遅れてロンドンで聴きました。今日のレコードはジャケットもイギリスで印刷されていますね。僕が買ったときは、たぶん売れるとは思っていなかったのでしょう、ジャケットはアメリカのものを使っていたはずです。当時の僕は、学校から歩いて10分くらいのところにあるレコード屋さんの試聴ブースでこのレコードをかけて、A面1曲目の「Born In Chicago」を1分くらい聴いて「はい、買います」と(笑)、持って帰った盤です。

石黒 バラカンさんをブルーズ漬けにするきっかけになったアルバムですね。

PB そうです。この51年の間に何百回聴いたか分からないけど(笑)、本当に飽きないレコードですね。そして、このジャケットの見事な不良っぽさ(笑)。当時15歳くらいの少年には何とも言えず、たまらないものがありました。メンバーは6人なんですが、このジャケット写真にはオルガンのマーク・ナフタリンが写っていません。真ん中のちょっと体の大きな黒人はサム・レイというドラマーです。元々はハウリン・ウルフというシカゴ・ブルーズの伝説となった人のバックを務めていました。体は大きいけれど、ドラミングはものすごく軽やか。スゥイング感もあり、細かいフレーズも叩くんですね。15歳くらいからずっとこういうのを聴いていると、演奏のスゥイング感や軽やかさが体に染みてくるんです。なぜ僕がレッド・ゼペリンをはじめとするハード・ロックが嫌いなのかと不思議がる人が多いのですが、たぶん、こういうブルーズのサウンドが体に染み込んでいて、ハード・ロックのああいったリズムには何の繊細さも感じられず面白くないから、体が拒否していたんだと思います。これは、若いときにこういうブルーズを聴いているかどうかということで、ハード・ロックがいいとか悪いという話ではなく、僕は受け付けなかったということです。

ところで、このアルバムはエレクトラから出ていますが、ここにも独自のイコライジング・カーヴがあったのですか。

石黒 はい。エレクトラも独自のカーヴを持っていたようですが、正確な資料がなかったようで、このJOPLIN MKⅡには内蔵されてはいません。よって、先ほどの試聴はRIAAで行いました。

PB エレクトラ・レコードは、後にウエスト・コーストに移りましたが、元々はニューヨークで、ジャック・ホルツマンが1950年代に起こしたレコード会社で、初期に出していたのはほとんどがフォークのレコードでした。そのジャック・ホルツマンはすごく音にこだわる人で、後にナンサッチ(Nonesuch)というレーベルで、初めはクラシックの廉価版を作っていました。安い盤でもナンサッチのレコードはどれもいい音だったんですね。エレクトラ・カーヴで聴くことができれば、さらにいい音で聴けるんじゃないでしょうか。

石黒 残念でした(笑)。

PB 次にかけるのはドアーズの『Strange Days』で、これもエレクトラですね。プロデューサーも、先ほどの『The Paul Butterfield Blues Band』と同じく、ポール・ロスチャイルドです。彼は優れたレコード・プロデューサーの一人で、ジャニス・ジョプリンの『Pearl』なども彼が手掛けています。ドアーズも初期のレコードはずっと彼が作っていて、『Strange Days』は1967年に出た2作目のアルバムです。僕にとってドアーズの中でも断トツ、いちばん好きなレコードです。今日はそれが2枚ありますが……。

石黒 はい。モノラル盤とステレオ盤をお持ちしました。モノラルはアメリカのオリジナル盤、ステレオはリマスター盤です。そして、ここでまたイコライジング・カーヴの話なんですが、ステレオ盤はリイシューで作られているため、RIAAカーヴでカッティングされています。一方、モノラル盤のほうはエレクトラ・カーヴではないかと。『Strange Days』は、実はモノラル・ミックスがすごく魅力的な音をしていて、このモノラル盤でもそれが感じられます。ただ、イコライジング・カーヴをしっかり合わせて丁寧に再発された、DCCレーベルのステレオ盤も意外なほど鮮度の高い、いい音が聴けます。今日はせっかくのオーディオ・イヴェントですので、モノラル盤とステレオ盤の両方をかけてみたいと思います。

PB ではA面の最後の「Moonlight Drive」を聴いてみましょう。僕はスライド・ギターがすごく好きなんですけど、最初にそれを聴いたのは、たぶんローリング・ストーンズの2作目のアルバム『The Rolling Stones No.2』(1965年)でブライアン・ジョーンズが弾いたマディ・ウォーターズの曲「I Can't Be Satisfied」だったり、先ほどの『The Paul Butterfield Blues Band』にもスライド・ギターの曲があって、こちらはマイク・ブルームフィールドが弾いています。その次にすごく印象的だったスライド・ギターがドアーズの「Moonlight Drive」でした。弾いているのはロビー・グリーガーです。

試聴③

The Doors

『Strange Days』より

「Moonlight Drive」

PB ギター・ソロに入るところの、本当にドライヴしているときみたいに一気にアクセルを踏むような感じが何とも言えず素晴らしいですね。音の印象ですが、ステレオ盤のほうは、すごくパンチが効いてます。でも、モノ・ミックスも僕は好きだな。

石黒 雰囲気がずいぶん違いますし、当然ながらステレオ盤はやはり音場が広いですよね。モノラル盤は逆に凝縮された感じがよく出ていました。

PB 1967年というのが微妙な時期でね。1968年頃にモノ盤はほとんどなくなってしまうのですが、1967年はまだステレオ・ミックスは左右の振り方が不自然だったりしたものです。ビートルズの『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』も、これまでは絶対にモノのほうが良かったわけじゃないですか。それが今年5月、発売50周年を記念してジャイルズ・マーティンがステレオ・ミックスをやり直したスペシャル・エディションを聴いてみると、ステレオの音像に関してはわりと良くなったと思いました。

石黒 オリジナルのステレオ・ミックスにあった違和感は確かになくなっていましたね。

PB でも、今日のイコライジング・カーヴの問題を考えれば、それだけで済むのかという話になりますね(笑)。まぁ、50年前のドアーズでした。

試聴④

Fairport Convention

『Unhalfbricking』より

「Si Tu Dois Partir」

PB 次はイギリスのフォーク・ロック・グループ、フェアポート・コンヴェンションが1969年の夏に出したレコード『Unhalfbricking』です。彼らも今年でデビューから50年が経ちました。オリジナル・メンバーはもう一人しか残っていません。このグループには僕の学校の2つ上の先輩がいました。先ほどのポール・バターフィールド・ブルーズ・バンドを好きになったのはその先輩たちの影響でもあります。その学校でブルーズ・バンドをやっていたマーティン・ランブルというドラマーが、卒業後にフェアポート・コンヴェンションに加入したのです。仲間でプロのミュージシャンになったのは彼が初めてだから、よく知らないグループだけどみんなで応援しようということになったわけですね。すると、グルーブはどんどん成長していきます。1作目『Fairport Convention』(1968年)は、まぁそこそこで悪くはないけれど、決して傑作ではない。でも、ヴォーカリストがサンディ・デニーに代わった2作目の『What We Did on Our Holidays』(1969年)はぐんぐんと良くなって、この3作目『Unhalfbricking』は本当の傑作レコードになりました。

好きな曲はいっぱいあるけど、今日はこのグループ唯一のヒット曲「Si Tu Dois Partir」を聴きましょう。これはボブ・ディランの「If you gotta go, go now」をフランス語に訳したものです。なぜ、わざわざフランス語で歌っているのか。ディランはこの曲をレコードにはしていなかったんですけど、1965年くらいにイギリスのマンフレッド・マンがカヴァーしてヒットしました。でも、当時はこの曲をBBCのラジオで聴くことはありませんでした。というのも、その歌詞がちょっとユーモラスで、遊びにきている女の子に、「もう時間が遅いから、帰るならいまのうちに。帰らないなら、朝までいてもらうよ」という意味の歌なんです。いまなら何の問題もないけれど、60年代半ばのイギリスはまだ保守的で、このようなセックスを匂わすような曲はけしからんと、BBCでは放送禁止となりました。ただ、いつの時代もそうですが、放送禁止になったとたんにその曲は話題になって売れるものなんです。で、フェアポート・コンヴェンションは、フランス語にすれば放送禁止は免れるんじゃないかと考えたわけですが、確かにそのとおりになりました。日本でも、ラジオ局は日本語の歌に関してはピリピリしているのに、英語になると誰も気付かないというダブル・スタンダードがあると言えばそれまでですが、この「Si Tu Dois Partir 」も、そんな例の一つだったわけですね。

アコーディオンを使ったのはたぶんこの曲だけだと思いますが、いま聴くと音程も怪しくて音もしょぼい(笑)。でも、テレビでも流れたりして唯一の大ヒット曲となりました。グループとして、一番話題になったのはこの次に出た『Liege & Lief』(1969年)で、イギリスのフォーク界では未だに史上最高のアルバムと言われています。もし聴いたことがなければ、こちらも一聴をお勧めします。

フェアポート・コンヴェンションは、アイランド・レコードで活動していたグループです。アイランドは、最初はイギリスに住むカリブの人たちのためにジャマイカのレコードをほとんどシングル盤でばかり出していたレコード会社で、それが1967年にレーベルのイメージを変えることになり、主にLPで、新しいロックのレコードを中心に出すようになったんですね。クリス・ブラックウェルという面白い音楽プロデューサーであり事業家がやっていたレーベルです。1960年代の後半から70年代初頭にかけて、イギリスでは全部が好きではないかもしれないけれど、とりあえず一度は聴いてみたいと思わせるようなクオリティの高い音楽を出すレーベルという評判はありましたね。そのアイランドがレコードのレーベル面をピンクに変えてすぐに発売されたのがトラフィックのファースト・アルバム『Mr. Fantasy』(1967年)でした。次にかけるのは彼らの2作目『Traffic』(1968年)です。

試聴⑤

Traffic

『Traffic』より

「Forty Thousand Headmen」

PB ちょっとジャズっぽい雰囲気を持った「Forty Thousand Headmen」はスティーヴ・ウィンウッドとジム・キャパルディの曲ですが、こんなにいい音でこの曲を聴いたのは初めてです。すごいですね。このレコードをプロデュースしたジミー・ミラーは、ローリング・ストーンズの『Beggars Banquet』から『Goats Head Soup』までのプロデューサーでもあります。アメリカ人でドラマーでもあった人ですが、素晴らしい音を作っています。先ほどもお話ししましたが、1968年になるとステレオの音像もすごく自然に聴けるようになりますね。このときのレコーダーはまだ8chくらいだと思いますが、とても上手く使いこなしている感じがします。

さあ、アイランド・レコードがもう1枚続きます。同じく1968年に発売されたジェスロ・タルのデビュー・アルバム『This Was』です。

試聴⑥

Jethro Tull

『This Was』より

「Serenade To A Cuckoo」

PB このレコードが出た1968年頃に、僕はジェスロ・タルのライヴをロンドン大学の講堂で観ました。後にプログレやハード・ロックに移行する彼らですが、デビューした頃はちょっと変形のブルーズ・バンドという印象でした。どこか変わった感じがしたのは、ヴォーカリストがフルートを吹いていたからかもしれませんね。すごく新鮮で面白かったんです。先ほどのトラフィックにもフルートが入っていますが、ロックには普段は出てこないような楽器をメインに使うと、バンド全体のイメージになんとも言えない深みが加わるというのかな。そんな印象がありました。いまの「Serenade to a Cuckoo」はローランド・カークの曲ですが、オリジナルを聴いたことがなければ、このフルートの吹き方はものすごく衝撃的でした。きれいに吹くのではなく、あえて粗っぽく自分の息遣いも聴かせるような吹き方に驚いたのです。その後、ローランド・カークの音楽を聴いて、こういうことをやっている人は昔からいたんだと分かりましたけど。このジェスロ・タルのように、ジャズの面白い曲をロックの形態で取り上げる人たちがこの時期にいたからこそ、僕らの世代も少しずつそういう音楽に興味を持つようになったんですね。日本でも、おそらく同じような存在のグループがいたかと思います。

僕はこの曲が大好きで、友達からフルートを借りて、この曲の主旋律を一生懸命に真似したことがあります。フルートを吹いたことがある方ならお分かりでしょうけれど、ちゃんとした吹き方を知らないとクラクラになって倒れてしまいそうになるんです(笑)。そういうことが何度もありましたね。

さて、1968年の名盤が続きます。ザ・バンドのデビュー・アルバム『Music From Big Pink』です。このレコードはキャピトルですが、ここにも独自のイコライジング・カーヴがあったそうですね。

石黒 はい。このレコードはキャピトルのUSオリジナル盤です。まずはRIAAカーヴで聴いて、そのあとにキャピトル・カーヴでも聴いてみて、どう違って聞こえるかというのをやってみたいと思います。実は私もこの比較は今日初めて行います。これだけ言っておいて、RIAAのほうが良かったらどうしようという不安もありますが(笑)、実験してみたいと思います。

PB このアルバムには、いろんなタイプの曲があるんですけど、あえて一番音圧が高いものを選んでみました。B面の真ん中あたりに入っている、オルガンがすごく強調されている「Chest Fever」です。

試聴⑦

The Band

『Music From Big Pink』より

「Chest Fever」

PB 恐れ入りました。予想どおりではあったけど、こんなに違うとはね。

石黒 変わって良かったです(笑)。

PB 本当にねぇ。キャピトル、金返せよって感じ?

石黒 音が低重心で分厚くなって、安定感が全然違いましたね。

PB 各楽器の分離なども良くなっています。これまでは、すごくモコモコしていた印象だったんですけど、それがバシッとしたすごい音になっていました。イコライジング・カーヴのちょっとした違いでこんなに音が変わるというのは本当に意外です。何なんだ、これは!

石黒 もしかすると世紀の大発見かもしれません。

PB ホントに魔法ですよ、これは。ボタン一つでこんなに変わるんだから。

石黒 これまでのイコライザー・アンプでは不可能だったことが楽しめるようになったわけですね。

PB 不思議なことですが、ようやく納得しました。合点!(笑)。

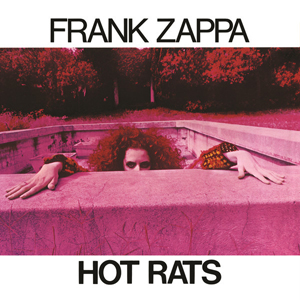

では、次はフランク・ザッパです。このアルバムは1969年に出た『Hot Rats』です。フランク・ザッパはビザールという自分のレーベルを持っていましたが、石黒さんが持ってきたこのレコードはまさにそのビザールの、しかもプロモーション盤ですね。僕はイギリス盤でしか持っていません。よく見つけましたね。このアルバムは長い曲が多いのですが、A面の1曲目に「Peaches En Regalia」という短い曲があります。ちょっとジャズっぽい、プログレのような、でも分かりやすい曲がありますから、これを聴きましょう。

試聴⑧

Frank Zappa

『Hot Rats』より

「Peaches En Regalia」

PB このレコードを僕は50年ほど前から持っていますけど、こういう高級なオーディオで聴いたことはあまりありませんでした。ロック・グループの編成で、オーケストラルな音楽を作ったという印象ですね。一つの曲の中に音色がものすごく多様にあって、次々と違うタイプの音が出てきます。まるでクラシックのオーケストラを聴いているようでした。フランク・ザッパはマザーズ・オヴ・インヴェンションというグループも持っていましたけど、このソロ名義のレコードでは主にジャズ畑のスタジオ・ミュージシャンを起用しています。すごく面白い人がいっぱい参加しているアルバムです。僕は学生時代にマザーズ・オヴ・インヴェンションのロンドン公演を観たことがありますが、ステージにはミュージシャンがたくさんいる中、レス・ポールを抱えたザッパがそのミュージシャンたちの方を向いて指揮していたんですね。彼は現代音楽の研究者としても知られていますけど、そういう面が強く現れていたのでしょう。でも、このアルバムではギターをバリバリ弾いている曲もけっこうあって、それもまた面白いところです。

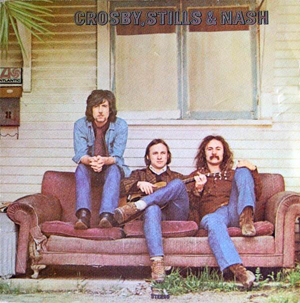

次も革命的なアルバム、『Crosby, Stills & Nash』です。こちらも1969年の発売ですね。このレコードはアトランティックのものですが、イコライジング・カーヴはどうなりますか。

石黒 アトランティックについては、M2TECHの輸入元であるトップウイングの菅沼洋介さんが実験してみたところ、NABではないかという結論に至りました。

PB NABというとThe National Association of Broadcasters(全米放送事業者協会)ですから、放送局用のカーヴが用いられていたということですか。

菅沼 当時、アメリカでは大きく3つ、コロムビア・カーヴとRIAAカーヴとAESカーヴが用いられていました。そのコロムビアの主導でできたのがNABカーヴです。聴感上、またレーベルの歴史から見ても、アトランティックはNABを採用していると考えられます。

石黒 ということで、ぜひNABで聴いてみましょう。

試聴⑨

Crosby, Stills & Nash

『Crosby, Stills & Nash』より

「Wooden Ships」

PB なるほど! 大好きな曲ですけど、モコッとした音質感が独特で、あえてそういうふうに作ったのかと思っていましたが、そうでもなかったようですね(笑)。

石黒 そうですね。モヤモヤした音という印象でしたが、すごく鮮明さが出てきたというか。

PB このレコードは僕が持ってきたイギリス盤なので、アメリカ盤で聴くとまた少し違うのかもしれませんね。

石黒 でも、私が聴いた印象では、イギリス盤の方が音は良かったです。アメリカ盤はもっとがさつな感じで。

PB そうですか。ちなみにこのファースト・アルバムは、ドラムズと一部のアクースティック・ギターを除いて、ほとんどの楽器をスティーヴン・スティルズが重ね録りで弾いています。このときのスティルズはすごい演奏をしていますね。

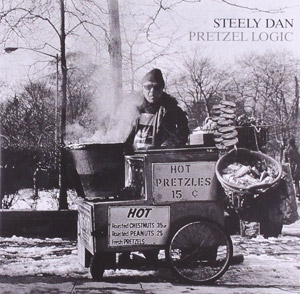

さて、今度は少し時代が進んで1974年、スティーリー・ダンの『Pretzel Logic』です。この人たちもまた、独特のサウンドを作ることで知られていて、1970年代後半になるとさらに研ぎ澄まされていくんですけど、この時期もかなり面白い音になっていると思います。プロデューサーとエンジニアはずっと同じ人です。プロデューサーはギャリー・カッツ、エンジニアはロジャー・ニコルズですね。この頃はまだメンバーがそこそこいるんですが、このあとはドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの二人だけになり、スタジオ・ミュージシャンを使うようになります。このアルバムの頃はまだツアーも行うなど、バンドらしい活動をしていましたが、そんな時期の最後の方ということになります。もうすぐ父の日が来ますが、ホレス・シルヴァーの有名曲に「Song for My Father」があります。その冒頭のフレーズを拝借した「Rikki Don’t Lose That Number」を聴きいてみましょう。

試聴⑩

Steely Dan

『Pretzel Logic』より

「Rikki Don't Lose That Number 」

PB 1974年にもなるとレコーディング技術もかなり発達して、すでにレコーダーも24chが当たり前になっているから、音に新しい感じがしますね。これまでかけてきたのは、いい音のレコードもあったけど、一つ前の時代の音という印象もちょっとあるかな。いま聴いたスティーリー・ダンはとてもモダンな感じがします。それにしてもこの人たちの音楽は、メロディもハーモニーの付け方も変だし、ある意味すごく変わった音楽でありながら、一度でもラジオで聴けば絶対にレコードが欲しくなるような、絶妙なバランス感覚を持っていたとあらためて思いました。

次はまた少し時代は遡って1970年の作品『Gasoline Alley』です。僕がリアル・タイムで初めて買ったロッド・スチュワートのソロ・アルバムで、未だに大好きなレコードです。よく話すことなんですけど、この人のアルバムは、1975年の『Atlantic Crossing』が売れすぎてしまって、たぶん真剣にやる気がなくなったんだと思います。それ以降は遊びで歌っているような感じがして、僕にはつまらなかったんですね。それに比べてこのレコードは本当に真剣にやっている。それでも遊び感覚は常に持っている人で、お酒が大好き、サッカーも大好き、女も大好き、噂によると男も大好きだったという話もありますけど(笑)、そのあたりはよく分かりません。とにかく、この時期のイギリスで一番格好いいヴォーカリストでした。このアルバムはいい曲だらけだけど、今日はタイトル曲でいきます。

試聴⑪

Rod Stewart

『Gasoline Alley』より

「Gasoline Alley」

PB いやぁ、惚れ惚れするねぇ。このシステム欲しくなっちゃった(笑)。いまの曲には、お気付きだと思いますが、ドラムズが一切入っていません。ロン・ウッドのスライド・ギターとベイス以外はほとんどがアクースティックです。この時期のロッド・スチュワートはアクースティックな曲が多くて、マンドリンやフィドルが入っていたり、それがすごく独特な持ち味になっていたんですね。ロックでありながらちょっとフォーキーな雰囲気は、この時期のロッド・スチュアートならではのものです。このアルバムをまだお持ちでない方は、ぜひ手に入れて聴いてみてください。それにしても、このレコードが出た頃、僕はまだ自分のステレオを持っておらず、しょぼいモノラルのレコード・プレーヤーだけで聴いていたと思います。こういう高級なシステムで聴くと本当に感激します。ありがとうございました。

続いては、同じ時期に出たJ・ガイルズ・バンドのデビュー・アルバムです。先ほどもお話ししたように、僕はポール・バターフィールドのおかげでブルーズが大好きになって、イギリスのいろんなブルーズ・バンドを聴いていました。1960年代後半のブルーズ・バンドというと、もちろん、シカゴには黒人のグループはありましたが、ちょっとロック畑の人となるとイギリスのバンドしかなかったんですね。あるいはアメリカにあったとしてもレコードにはなっていなかったり、こっち(ロンドン)まで話題が伝わってこなかったり。ずいぶん後になって、ザ・バンドがまだザ・ホークスという名前だった1960年代の初頭にすでにそういう音楽をやっていたことが分かりましたが、アメリカのブルーズ・バンドというと、1969年か1970年くらいになってようやくオールマン・ブラザーズ・バンドやJ・ガイルズ・バンドの音が伝わってくるという時代でした。アメリカのバンドは、やはりイギリス勢とは違う何かがあるようで、本場ならではの説得力がひしひしと感じられたものでした。

J・ガイルズ・バンドは、どこかB級っぽいところがあるかもしれません。でも、そこが逆にすごく良くてね。アメリカのバーにはこういうバンドがいい演奏を聴かせているんだろうなと想像できるような雰囲気がありました。この『The J. Geils Band』も本当にいい曲がいっぱいある名盤ですが、今日はオーティス・ラッシュの曲「Homework」を選んでみました。

石黒 このレコードもアトランティックなので、NABカーヴでおかけします。

PB また新たな体験が楽しめるかな?

試聴⑫

The J. Geils Band

『The J. Geils Band』より

「Homework」

PB うん。劇的に違うというわけではないけれど、全体的にすごく締まった音という感じがします。いいね。

石黒 ありがとうございます。

PB 次にかけるオールマン・ブラザーズ・バンドを初めて聴いたとき、「ブルーズ・バンドにはこんな形もあるのか」と驚いたのは、スウィング感だったんですね。ポール・バターフィールドのアルバムを聴いたときも、黒人のドラマーがいると何かが違うというのはなんとなく分かってはいたんですけど。

オールマン・ブラザーズ・バンドはドラマーが二人、ギタリストも二人いて、それまでのロック・グループとも違う要素がありました。まぁ。グレイトフル・デッドもドラマーが二人いましたけどね。オールマン・ブラザーズ・バンドはとにかく、ドライヴ感とジャジーな雰囲気、そして、つい先日亡くなったグレッグ・オールマンのソウル・シンガーのような迫力のある歌など、すべてがそれまでのどのバンドとも違い、すごい衝撃を受けました。最初の2枚はスタジオ録音で、それもいいと思ったんですけど、このライヴ・アルバムが出たときはみんながビックリしたと思います。このアルバムは、トム・ダウドというアトランティック・レコードのチーフ・エンジニアがプロデュースもしています。聴いていただくのは冒頭の「Statesboro Blues」です。ドゥウェイン・オールマンがタージ・マハールのレコードで聴いて気に入って、初めてスライド・ギターに挑んだという歴史的な意味のある曲を1971年のフィルモア・イーストでのライヴから聴いてください。

試聴⑬

The Allman Brothers Band

『At Fillmore East』より

「Statesboro Blues」

PB いまモノラル・アンプの片方が飛びましたが(笑)。

石黒 それだけ強烈な音が入っているんでしょう。

PB トム・ダウドがあえてそういう音にしたということかな?

石黒 低域のリミッターをかけていなかったのかもしれませんね。

PB なるほど。今日は面白い発見がいっぱいあるなぁ(笑)。このレコードはキャプリコーンのオリジナル盤で、しかもプロモーション盤ですね。プロモーション盤は、商品より先にプレスするから、マスターの一番いい状態に近い音が聴けると言われています。

そして、次はヴァン・モリソンですが、これもプロモ盤ですか。すごいなぁ。1970年の『Moondance』はソロでの、厳密に言うと3枚目。1枚目の『Blowin' Your Mind!』はヴァンの知らないところでまとめられたLPで、本人はずっと否定していました。でも、最近の復刻盤は公式に認めているようですから、50年かかったというわけですね(笑)。『Moondance』は彼の名盤中の名盤です。今日はそのタイトル曲をかけます。

試聴⑭

Van Morrison

『Moondance』より

「Moondance」

PB これも何百回も聴いているレコードですけど、とても素直な感じでいい音でしたね。

では次が最後の曲です。1973年に、このレコードを初めて聴いたときも、やはりすごく衝撃を受けました。ジャマイカからの、こんなにスロー・テンポで、しかもベイスが重い音楽を聴いたことがなかったんです。まだ、レゲエという言葉も一般には浸透していなかった時代です。ザ・ウェイラーズと呼ばれた3人のヴォーカル・グルーブのこのレコードがきっかけで、自分の音楽観がまた少し変わることになりました。ジャマイカで作られた音の上に、先ほどお話ししたプロデューサーでアイランド・レコードの社長だったクリス・ブラックウェルがロック・ファン、つまり僕らのような若者に分かりやすくするために、キーボードやリード・ギターなど飾りの音をオーヴァー・ダビングしています。後になって、それは余計なことだと言う人もいますけれど、それがなければ、間違いなくこのグループは、イギリスの若い普通のロック・ファンには受け入れられにくいものになっていたと思います。聴いていただく「400 Years」は、奴隷制度の歴史について歌ったものです。

試聴⑮

The Wailers

『Catch a Fire』より

「400 Years」

PB これも当時のイギリス盤を調達してくれていますが、このレコードもこんな音で聴いたことはなかったな。44年も前の作品ですけど、ほとんど誰もこんな音を知らない時代にこういうレコードを作っていたんですから、クリス・ブラックウェルという人もすごくいい耳を持っていたんでしょうね。当時、このレコードはそれほど売れなかったんです。次の『Burnin'』というアルバムに「I Shot the Sheriff」や「Get Up, Stand Up」という二つの名曲が入っていて、その「I Shot the Sheriff」をエリック・クラプトンが取り上げることで初めて、多くの人にボブ・マーリィの名前が注目されることとなりました。そういう意味では、『Burnin'』も歴史的なアルバムと言えますね。

駆け足で15枚のアルバムから聴いていただきました。『わが青春のサウンドトラック』は、僕が日本に来る前に聴いていた音楽について、雑誌『レコード・コレクターズ』で語ったものがムックとして発行されたものですが、現在は文庫本でも出ています。よろしければどうぞ。

ところで、イコライジング・カーヴで楽しませてくれたJOPLIN MKⅡは、昔のキャピトル盤やコロムビア盤などをたくさん持っている人なら、ちょっと欲しくなりそうですね。

石黒 魅力的ですよね。何100万円もするフォノ・イコライザーでもここまでイコライジング・カーヴを積んでいる機材はないですから。

PB このシステムはカートリッジをはじめ、どれも高級品ばかりだから、そのままを自宅で再現するのはたやすいものではありませんが、今日はいい体験をさせていただきました。

石黒 バラカンさんと楽しむ、アナログ三昧。バラカンさん、そして最後までお付き合いいただいた会場のお客様も、ありがとうございました。

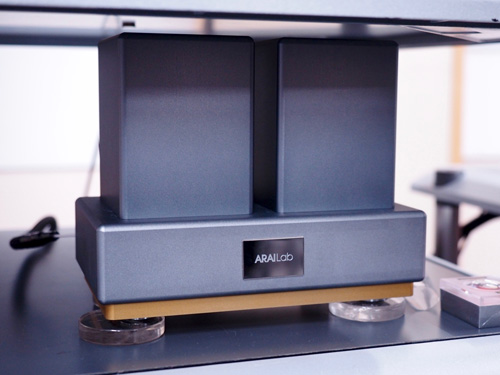

試聴システム

カートリッジ:TOP WING 青龍

レコード・プレーヤー: TIEN AUDIO TT3 + Viroa

ステップアップ・トランス:ARAIlab MT-1

ADコンヴァーター/デジタル・フォノ・イコライザー:M2TECH JOPLIN MKⅡ

DAコンヴァーター:M2TECH YOUNG DSD

プリ・アンプ:iFi Audio Pro iCAN

パワー・アンプ:Benchmark AHB2

スピーカー:TAD TAD-CE1