Contents

◎Live Review

STEVE GADD BAND

◎Recommended Albums

[Best Albums Of 2019]

Our Native Daughters『Songs Of Our Native Daughters』, Flor de Toloache『Indestructible』, Brittany Howard『Jaime』, Janusz Prusinowski Kompania『In The Footsteps』, The Specials『Encore』, Michael Kiwanuka『Kiwanuka』, Wilco『Ode to Joy』, V.A. 『The Time For Peace Is Now』, Paul Pena『S/T』

◎PB’s Sound Impression

PRIMARE & Vienna Acoustics

構成◎山本 昇

Introduction

“LIVE MAGIC!”が広げる音楽の輪

LIVE MAGIC! 2019の初日に挨拶するバラカンさん[Photo by Mariko Miura]

久々のA Taste of Music 35回目の今回は、2019年の振り返りということで、僕が選んだ昨年のベスト・アルバムをご紹介します。いつものように、いいオーディオで僕がお薦めする音楽を聴きながらお話を進めていきますが、今日は東京・秋葉原にある音元出版の試聴室からお届けします。まずは、2019年の10月に開催した「LIVE MAGIC! 2019」について少し振り返ってみたいと思います。

「LIVE MAGIC!」は毎年毎年、出会いがあるフェスです。すでに昨年で6回目となり、多くの音楽ファンに認知してもらえるようになりました。ジャンル的にも、全体として幅広いラインナップを揃えています。近頃は、国内外のアーティストから出演したいという声も届くようになったし、日本の音楽関係者からアーティストを紹介されることも増えてきました。今回も、実は予定していた枠が一つ空いてしまって、どうしようかと思っていたところ、ラテン音楽に詳しい宮田信さんから、Flor de Toloache(フロール・デ・トロアーチェ)という女性によるマリアーチのグループの情報をもらいました。「知らないなぁ」と思いながらも(笑)、宮田さんにもらったリンクでYouTubeのビデオを観たら、もうぶったまげるほど良くて。「ああ、ぜひ来てほしい!」と、すぐにオファーしました。結果的に、会場に来てくれた多くの人たちをノック・アウトする素晴らしいライヴを披露してくれましたね。

一方、1年前に早々にオファーしていたのが3MAというユニットです。アフリカ3カ国の弦楽器奏者による、すごく静かなアクースティック音楽で、3人ともそれぞれの楽器の名人だから、LIVE MAGIC!のファンには絶対にウケると思っていましたが、実際にそのとおりになりました。

そして、トゥアレグ人バンドのTamikrest(タミクレスト)は、ややロック寄りのサウンドでノリも良く、素晴らしかったですね。

新しい感じのアーティストとしては、“J.Lamottaすずめ”というイスラエル人の若手女性ヴォーカリストが来ました。ネオ・ソウルの要素もあるけどちょっとヒッフホップふうでもあり、とても元気で若さを持っているんだけど、70年代あたりの音楽もかなり好きなんだなというのもよく分かる。一昨年にブルーノート東京でたまたま出会って出演を願ったアーティストです。

日本人では、小坂忠も良かったですね。超ヴェテランの歌手だけど、いまだに知る人ぞ知る存在であることに驚きます。バックのバンドも素晴らしかったです。今回はLIVE MAGIC!のためのリクエストとして、ジミー・クリフの「Many Rivers To Cross」〈邦題:遙かなる河〉(1972年)を初めて歌ってもらいましたが、とても素晴らしかったです。

LIVE MAGIC!には誰もが知っている超有名な人を呼ぶことはできません。でも、あまり知られてはいないけれど、間違いなくクオリティの高いアーティストに出会えることは、1度でも来てくれた人ならお分かりでしょう。毎年いろんな苦労がありますが、そんな音楽ファンの皆さんの輪が広がることに期待して続けているフェスティヴァルです。今年も開催に向けてもうすでに動き出しています。A Taste of Musicの読者の皆さんには、お友だちをお誘いのうえ、今年もぜひいらしてください。

昨年の音楽シーンを振り返ると、欧米ではすでにストリーミングが主流となる中、これまでのようにアルバムを作品の単位として考えているアーティストが少なくなったという印象があります。今回、ベスト10に選んだ作品はどれも素晴らしいものですが、15年~20年前と比べると全体としての印象が少し薄くなったかな。いわゆる傑作アルバムというものが、昔はもっと多かったような気がします。まぁ、これは僕の主観でしかありませんが……。

「今年の音楽シーンに期待することは?」と聞かれることがありますが、僕はもともと音楽に限らず、期待を持たない人間なのかもしれません。あるとき、「期待を持つと、結果がそれに及ばないと逆にがっかりする。期待を持たなければ、どんな結果でもそれなりの評価ができる」というような話を読んだことがあって、「それもそうだな」と(笑)。あまり期待しないほうが人生は楽しいのかもしれないと思ったんです。ありのままを受け入れる———どちらかというとそんなスタンスですね。

こちらは最終日のエンディング・シーンから[Photo by Moto Uehara]

充実したフード&ドリンクが楽しめる“FOOD MAGIC!”も当フェスの名物[Photo by Hiroki Nishioka]

LIVE MAGIC!は恵比寿ガーデンプレイスの大小3つの会場で開催されている。写真はラウンジの様子[Photo by Moto Uehara]

Live Review

次の来日も、間違いなく観に行くべきバンド

STEVE GADD BAND JAPAN TOUR 2019

featuring DAVID SPINOZZA, KEVIN HAYS, JIMMY JOHNSON & WALT FOWLER

at Blue Note TOKYO

いまなお正確かつファンキーなドラミングで魅了するスティーヴ・ガッド。2019年12月16日、ブルーノート東京でのステージ。[Photo by Tsuneo Koga]

年の瀬に観て良かったライヴと言えば、12月16日、ブルーノート東京で行われたスティーヴ・ガッド・バンドの来日公演です。ドラマーのスティーヴ・ガッド率いるこのバンドは、2018年に3枚目のアルバム『Steve Gadd Band』を出しました。色々なタイプの曲を演奏していて、1曲目の「I Know, But Tell Me Again」は、いずれもスティーヴ・ガッドが関わっていたスティーリー・ダンとスタッフが一緒になったような感じがしないでもありません(笑)。

このバンドの音楽をジャズと言っていいのかどうか分かりませんが、いわゆるスムーズ・ジャズではないし、安っぽいフュージョンでもない。いいミュージシャンばかりが集まっているから、ライヴもすごく充実した楽しいものでした。スティーヴ・ガッドはバンド・リーダーとして、しっかりとみんなを上手くコントロールしながら演奏していました。メンバーは、ほとんどがアルバムにも参加している人たちですが、ギタリストはマイケル・ランダウの代わりにデイヴィッド・スピノーザが来ていました。キーボードのケヴィン・ヘイズはソロ・アルバムも出しているいいプレイヤーです。ベイスのジミー・ジョンスンも、派手ではないけれど、すごく上手でした。センスのいいベイシストで、作曲もできる人です。もう一人はトランペット奏者のウォルト・ファウラー。ホーンが1本だけというのはちょっと珍しい編成ですが、そのトランペットの使い方も上手いなと思いました。ソロ回しもちょうどいい長さで、均整の取れた感じ。大興奮するようなものではないけれど、1曲ごとに自然と拍手を贈りたくなるような演奏でした。次の来日も、間違いなくまた観に行きたいバンドですね。

僕はテクニックに走りすぎるようなグルーブにはあまり興味を持たないのですが、このアルバムを聴いたら「ライヴも観てみたい」と感じたんです。これまでに2回、ブルーノート東京で観ていますが、いずれもすごく満足感の高いライヴでした。

やっぱりスティーヴ・ガッドのドラムは上手いんですよ(笑)。ファンキーなところがあったり、ポール・サイモンの「50 Ways to Leave Your Lover」〈邦題:恋人と別れる50の方法〉(1975年)のような非常に正確で小刻みなドラム・ロールがあったり。いろんな曲をやったけど、本当にこの人は名人だなと思いました。今年の4月で75歳になるけどまだまだ元気です。若い頃の演奏では、クリス・パーカーと共にメンバーとして参加したスタッフの最初のアルバム『Stuff』(1976年)や、スティーリー・ダンの「Aja」でのセッションもいいですよね。

80年代にザ・ガッド・ギャングというバンドも結成して2枚のアルバムを出しています。今回のライヴでカヴァーしたクルセイダーズの「Way Back Home」(1970年)やボブ・ディランの「Watching The River Flow」(1971年)は、どちらもガッド・ギャングの1枚目で取り上げていましたね。

ドラマーがリーダーのグループというのはあまりないけれど、ちなみに去年亡くなったイギリスのジョン・ハイズマンは超絶技巧ドラマーとして知られ、彼が率いたコロシアムというグルーブは一時期かなり人気がありました。

『Steve Gadd Band』ビクターエンタテインメント VICJ-61773

![左からケヴィン・ヘイズ(Key)、ウォルト・ファウラー(Tp)、スティーヴ・ガッド(Ds)、ジミー・ジョンスン(B)、デイヴィッド・スピノーザ(G)[Photo by Tsuneo Koga] image v35_17](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_17.jpg)

左からケヴィン・ヘイズ(Key)、ウォルト・ファウラー(Tp)、スティーヴ・ガッド(Ds)、ジミー・ジョンスン(B)、デイヴィッド・スピノーザ(G)[Photo by Tsuneo Koga]

Recommended Albums

Best Albums Of 2019

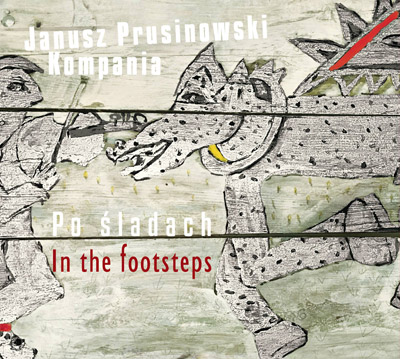

ここからは、僕が選んだ2019年のベスト・アルバムをご紹介しましょう。毎年、雑誌『ミュージック・マガジン』でその年の10枚を順不同で選んでいて、掲載誌が送られてくると、「僕が挙げたものはやっぱり誰も選んでいないな」と確認したりするのですが(笑)、今回はいくつか、それぞれのジャンルの評論家が選んだベスト・アルバムにも入っていました。ブリタニー・ハワードの『Jaime』、フロール・デ・トロアチェの『Indestructible』、ヤヌシュ・プルシノフスキー・コンパーニャ『In The Footsteps』の3枚です。これはちょっと意外でした。しかし、その中で全く無視されていて、なおかつ僕の断トツの1位だったのがアワ・ネイティヴ・ドーターズのアルバム『Songs Of Our Native Daughters』です。

メンバーのリアノン・ギデンズは昨年、アワ・ネイティヴ・ドーターズのほかに、いまの恋人であるフランチェスコ・トゥリージーというイタリア人と二人で作ったアルバム『there is no Other』も出していて、各メディアではそっちのほうが大きく取り上げられています。それも良かったんですが、僕にとってはアワ・ネイティヴ・ドーターズがピカイチでした。では、まずはこのアルバムから聴いていきましょう。

今回の試聴機材は、PRIMAREとVienna Acousticsによるシンプルなシステム

Our Native Daughters『Songs Of Our Native Daughters』

はっきりとした意図を持って作られたアルバム

Our Native Daughters

1曲目の「Black Myself」はややエレクトリックな感じですけど、2曲目の「Moon Meets the Sun」のように、ほとんどアクースティックだけでやっている曲もあります。また、7曲目の「Mama's Cryin' Long」は、ほぼア・カペラと手拍子だけ。全体的に人種と性の差別をテーマにしていて、この曲では、白人にレイプされた奴隷とおぼしいお母さんが、自己防衛のために相手を殺してしまい、連れて行かれるというストーリーを歌っています。アルバムとしての印象はフォークっぽい感じもあって、実際に古い曲をベースにしているものもあります。内容としては重みのある作品ですね。メンバーの4人はアフリカン・アメリカンの女性たちで、みんなそれぞれ別の活動もしています。形としては、何年か前のアイム・ウィズ・ハーに似ているかもしれません。

この『Songs Of Our Native Daughters』は、すごくはっきりとした制作意図を持ったアルバムです。リアノン・ギデンズは、黒人のみのフォーク・グループであるカロライナ・チョコレート・ドロップスのメンバーですが、最近はソロでも話題になっていて、3月にはブルーノート東京での来日公演も予定されています。レイラ・マカラはハイチ系アメリカ人のチェロ奏者。アリスン・ラセルはバーズ・オヴ・シカゴというグループで何枚かアルバムを出しています。そして、「Black Myself」の作者でリード・ヴォーカルを取っていたのがアメシスト・キアというシンガー・ソングライターで、僕はこのアルバムで初めて知りました。

ボブ・マーリィの昔の曲「Slave Driver」をカヴァーしていますが、この曲もタイトルのとおり奴隷のことを歌ったものです。いまのアメリカで、まだまだはびこっている様々な差別を浮き彫りにしたいという意識を感じます。ジャケットを見ると、肌の黒い女性が全員バンジョーを抱えていて、意外に感じる人もいるでしょう。バンジョーはいまだにカントリー・ミュージックを象徴する楽器だというイメージがあるけれど、実はそのルーツがアフリカにあるということはしばらく前から知られています。アメリカのバンジョー奏者、ベラ・フレックがバンジョーのルーツを訪ねてアフリカに渡り、『Throw Down Your Heart』(2009年)という名作を作ったのも10年前のことでした。イメージを逆手に取ったジャケットは、なかなか面白いアイディアだと思います。

みんな歌がバッチリ上手いし、ハーモニーの取り方もすごくいい。全員がバンジョーを弾くけれど、ギターやフィドルなどいろんな楽器も演奏しています。プロデューサーはダーク・パウエルというギタリストで、エリック・クラプトンのツアー・バンドにも名を連ねていて、僕も日本公演で見かけました。アメリカの南部では定評のある、すごくいいミュージシャンでもあり、『Songs Of Our Native Daughters』ではギターやベイスなども演奏しています。

とは言え、主役はあくまで4人の女性たちであり、とにかく画期的なアルバムだと思います。そして、このアルバムを2019年のNo.1に選んだ人が僕以外に少なくとも、もう一人いました。イギー・ポップです。レコード会社からメールで届いたニューズ・レターにそう書いてありました。

『Songs Of Our Native Daughters』ライス・レコード FLR-37003

Flor de Toloache『Indestructible』

“LIVE MAGIC!”でも大好評だった女性たちによるマリアーチ

続いても女性ばかりのグループです。マリアーチ・バンド、フロール・デ・トロアチェの『Indestructible』から、ア・カペラの「Toloache」、続いて「Besos de Mezcal」、そして、マリアーチらしい「El Corrido de David y Goliat」を聴いてみましょう。最後の曲はランチェーラというスタイルなのですが、かつてライ・クーダーが、テクサスの有名なアコーディオン奏者のフラコ・ヒメネスと一緒にやっていたときもこのタイプの曲がありましたね。「El Corrido de David y Goliat」にはアコーディオン奏者のクレジットがないから、誰か別のミュージシャンが参加しているのでしょう。

ジャケットを見ると、正式メンバーは3人のようですが、LIVE MAGIC!には5人編成で来てくれました。出身国はメキシコ、ドミニカ共和国、キューバなど様々です。フィドルのミレヤ・ラモス、ビウエラという小さめのギターを弾くシャイ・フィオル、ギタロンという形の大きなアクースティック・ベイス・ギターはイェセニア・レイェス、トランペットはジューリー・アコスタとジャキー・コールマンの二人。すべてアクースティック楽器だけど、すごく厚みのあるサウンドなんです。演奏力は抜群、歌もお聴きのとおりハーモニーがすごいんです。LIVE MAGIC!ではみんな、ステージを観てぶったまげていました。とにかく最高でしたね。2020年のグラミー賞で最優秀ラテン・ロック部門にノミネートされているのも十分に頷けます。

ちなみに、ジャケットに写っているのがトロアチェという花なのですが、メキシコでは“恋の特効薬”として昔から知られているそうです。先日会ったメキシコ人に聞いてみたら、「いまでもみんな飲んでるよ」と言っていました。

それにしても、今年はウィメン・パワーがすごい。いやいや、恐れ入りました。『ミュージック・マガジン』にも少し書きましたが、僕は番組で女性の曲をかけることが少ないと言われることがあります。それは多分、かつての女性アーティストはどちらかというとポップな感じの人が多かったからでしょう。僕の心に響くような音楽をやっている女性がやや少なかったのかもしれません。好きな女性アーティストと言うと、ボニー・レイトやマリア・マルドアなど、ちょっとブルージーな人、あるいは黒人の歌手がかなり多いんです。世の中で人気があるのは、シンガー・ソングライターにしても、ちょっと優しげな感じの人が多くて、嫌いではないけれど、僕がかけなくてもいいかなと。でも、今年はおかげで女性の曲もたくさん取り上げることができました。

『Indestructible』ミュージック・キャンプ BG-5235

Brittany Howard『Jaime』

アラバマ・シェイクスのリード・シンガーのソロにハマる

Brittany Howard

というわけで、もう一人、女性のアーティストを取り上げます。アラバマ・シェイクスのブリタニー・ハワードのソロ・アルバム『Jaime』です。この人は、一般のメディアでもよく取り沙汰されていますね。特に話題になっているのが1曲目の「History Repeats」です。これと3曲目の「Georgia」を聞いてみましょう。

アラバマ・シェイクスは2枚のアルバムを通じて、マスル・ショールズあたりの昔ながらの音楽を--もちろん、そのままというわけではありませんが--21世紀に再現してみせたバンドです。そのリード・シンガーである彼女のソロと聞いて、期待とは言わないけれど、ある程度の予想はしたかもしれませんね。でも、そんな予想は見事に裏切られました(笑)。1曲目の「History Repeats」を聴いて、最初は「なにこれ?」って思ったんですよ。全体的に、音作りが決してありきたりじゃない。わりとミニマルな感じで、音数が少ないけどすごいエコーをかけていたり、歌詞が変わっていたり。すぐには馴染まなかったけど、もう一度聴きたくなるアルバムではありました。それで、2~3回聴いたらモロにハマっちゃって。みんな軒並み絶賛しているから、取り立てて僕が言うこともないのですけれど、本当にメチャクチャいいアルバムなんですよ。

ブリタニー・ハワードはこのソロ・アルバムで、自分の子供の頃のかなりパーソナルな部分をさらけ出しています。彼女のお父さんは黒人で、お母さんが白人なのですが、アラバマという差別意識の強いところで80年代に生まれて、白人側からも黒人側からも好ましくない目で見られたそうです。彼女はさらに背が高くて横幅も広い。そしてゲイ(同性愛者)、つまりレズビアンなので、いろんな意味で自分のアイデンティティに悩んでいたと言います。

『Jaime』はそんな自分の心の中にあったいろんなことを歌っていて、例えば、「Goat Head」は8歳のときに、何者かがお父さんの車のフロント・ガラスを割ってタイヤを切りつけ、後ろの座席にはヤギの頭部が投げ込まれていたという話です。「Georgia」は、憧れていた女の子に、どう気持ちを伝えればいいのかを悩んでいるという歌です。とにかく、相当につらい幼少期を過ごしたと想像できます。

最近は、バンドを離れかけたりしていたようですが、いまはパートナーの女性とニュー・メクシコに住んでいて、精神的には落ち着いているようですね。とにかくこのアルバムは非常に面白い力作です。タイトルの“ジェイミー”は、10代に珍しいガンを患って亡くなったお姉さんの名前だそうです。お姉さんは彼女に音楽をはじめ、いろんな楽しいことを教えてくれたらしく、いまでもよく想いを巡らすことがあるということで、このアルバムはそのお姉さんに捧げられています。特に彼女のことを歌っているわけではないそうですけれど。

サウンドはかなり特徴的で、アルバムを通して聴くと、この人はプリンスが好きなんだろうなと思いました。音の作り方や歌い方は、かなりその影響が感じられました。もちろん、世代的にはあって当たり前ですけどね。

『Jaime』ソニーミュージック SICP-6199

Janusz Prusinowski Kompania『In The Footsteps』

ポーランドの現代的フォーク・ミュージックを訪ねて

Janusz Prusinowski Kompania 右から二人目がリーダーのヤヌシュ・プルシノフスキ

これもまた昨年の出会いの一つでした。ポーランド・ワルシャワ発の現代的農村フォークとでも言いましょうか、ヤヌシュ・プルシノフスキ・コンパニャというグループの『In The Footsteps』です。冒頭の「Oberek from Piotr Gaca」は、どこかフリー・ジャズのようにも聞こえますね。リズムもどこで区切れるのか、最初は全く摩訶不思議でした。基本的に3/4拍子らしいのですが、アクセントがどんどん変わるから分かりにくいんです。でも、ずっと聴いているとだんだん馴染んでくる。これが実はポーランドに昔からある農村の音楽なんですね。

僕は去年の4月に初めてポーランドを旅してきました。このグループのリーダーであるヤヌシュ・プルシノフスキが10年前からやっている、マズルカのフェスティヴァル「All Mazurkas Of The World Festival」をワルシャワで取材するのが目的です。彼らを日本に招聘しようとしているミュージック・プラントの野崎洋子さんからのお誘いでした。

2019年は日本とポーランドの国交樹立100周年だったんですね。マズルカというと、ショパンで有名な民族舞踊ですが、もともとはポーランドの農村で奏でられていたフォーク・ミュージックなんですね。ショパンの時代はまだまだ一般的なものだったそうですが、スターリンが台頭した冷戦時代を迎えると、こうしたルーツ・ミュージックは敬遠され、国家が格好良く見えるように芸能化されるようになったのだそうです。そうこうしているうちに、田舎のおじいさんやおばあさん以外はだれも知らない音楽になってしまいます。80年代のあるとき、アンジェイ・ビエンコフスキというワルシャワの画家が田舎の畑で絵を描いていると、羊飼いと親しくなって、彼らの家に招かれ、食事を共にするわけです。食後に、生で披露されたのがこの伝統的な音楽でした。その絵描きは「自分の国にこんなにすごい音楽があったのか」と衝撃を受けたそうです。当時は50代だったというアンジェイは、その歌や演奏をフィールド録音したり、まだ一般には普及していないビデオ・カメラで踊りを撮ったりして、講演会をやり始めるんですね。その講演会を、ヤヌシュ・プルシノフスキがたまたま聴いて、やはり衝撃を受けるんです。この音楽を深掘りしたいと思った彼は、田舎に家を買い、フィドルを演奏し始めました。

![マズルカを再発見する鍵となったアンジェイ・ビエンコフスキ氏と。ワルシャワの楽器フェアにて[Photo by Kamil Krajewski] image v35_32](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_32.jpg)

マズルカを再発見する鍵となったアンジェイ・ビエンコフスキ氏と。ワルシャワの楽器フェアにて[Photo by Kamil Krajewski]

![コンサート会場でヤヌシュと[Photo by Kamil Krajewski] image v35_33](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_33.jpg)

コンサート会場でヤヌシュと[Photo by Kamil Krajewski]

そんな彼が演奏するマズルカは、かなり洗練された形になっています。田舎に古くから伝わるマズルカは普通、フィドルと素朴な太鼓、場合によってアコーディオンが入り、さらにベイスが加わるんですが、これがまた変わっていて、コントラバスの弓で弦を叩くだけで、左手は弦を押さえない、いわばドローン(持続低音)のような感じです。ヤヌシュ・プルシノフスキはそれにトランペット、サックス、そしてショームという中世に遡るリード楽器を加えます。それらのアンサンブルはとても面白かったですね。

フェスティヴァルでは料理などのワークショップがあったり、楽器フェアもあったり、大変興味深いものでした。僕もダンスのワークショップに参加してみたんだけど、ステップがけっこう速くてお手上げでした(笑)。

彼が主催するフェスティヴァルには、ポーランドの素朴なアマチュアの人たちが出てきます。ポーランドに行ってみなければ、こういう音楽の面白さに気付くことはなかったでしょうね。マズルカは、頑張って聴き続けていると、リズムのうねりというものが少しずつ体に染み着いてくるんです。できれば、今年のLIVE MAGIC!に呼びたいなと思っています。

僕の父はポーランド人で、10年以上前に亡くなったあとになって、ポーランドを訪ねてみようかなと思ったことはあったのですが、行動を起こすには至りませんでした。今回、こうした機会をもらって得た出会いは、僕にとって貴重な経験となりました。イギリスにも近いけど、北ヨーロッパの景色もきれいでしたね。ワルシャワの街中には公園も多くて、1/4くらいは緑なんだそうです。人々はゆったりした感じで、文化的な雰囲気を感じさせる街でした。最終日には田舎の家庭で生のマズルカを体験できたのも印象深かったです。その様子をまとめたビデオがYouTubeに上がっていますので、よろしければご覧ください。

『In The Footsteps』ミュージック・プラント RUCD174

The Specials『Encore』

いまだ反骨精神を失わない伝説のグループが新作を発表

The Specials 左からリンヴァル・ゴールディング、テリー・ホール、ホレス・パンター

次はスペシャルズの新作『Encore』です。オリジナル・メンバーのうちの3人が揃って参加した作品としては、1981年のシングル「Ghost Town」以来、37数年ぶりとなります。結成されたのはいまから約40年前。1979年のファースト・アルバム『Specials』は、エルヴィス・コステロがプロデュースしたこともあり、すごく話題になりました。翌年の1980年には2作目の『More Specials』を発表しますが、このあとバンドはバラバラになります。スカ・リヴァイヴァル一色だった1枚目を出したあと、リーダーのジェリー・ダマーズはそれまでとは違う音楽に興味を持つようになったんです。それは案外、細野晴臣にも共通するようなラウンジ・ミュージックだったりするのですが、ほかのメンバーは全然興味がない(笑)。そんなことでメンバーの間に亀裂が生じ始めました。2作目を出したあとは、ヴォーカルのテリー・ホールとネヴィル・ステイプル、リズム・ギターのリンヴァル・ゴールディングの3人が脱退し、ファン・ボイ・スリーという別のグループを作ります。いま聴いた「The Lunatics Have Taken Over The Asylum」、つまり「狂人たちが精神病院を乗っ取った」という1980年当時の政治状況を表したようなタイトルの曲を、ちょっと編曲を変えて久しぶりに新しいアルバム『Encore』で取り上げています。このアルバムにジェリー・ダマーズとネヴィル・ステイプルは不参加ですが、テリー・ホールとリンヴァル・ゴールディング、やはりオリジナル・メンバーだったベイシストのホレス・パンターの3人が参加し、そのほかは新しいメンバーで固めています。

パンクのあとにやって来たあの時代から約40年が経ち、みんなそれなりの歳にもなっているわけだけど、彼らの反骨精神はまだ残っているようです。「Vote For Me」は、政治家に対して「あんたは本当に我々のことを気にかけているのか。オレたちがあんたを信用していないのは分かるはず。だから、誠意を示せよ」というような歌詞となっていますが、全体的にそんな雰囲気が漂うアルバムです。

スペシャルズは、ポスト・パンクの中では断トツに演奏の上手いグループでした。本当にメチャクチャ上手かったんです。新作を聴いても、ホレス・パンターのベイスもしっかりした音を聴かせています。新加入のキーボードやドラムズもすごくいいです。バンドとしてもまとまっていて、僕にはすごくしっくりくるアルバムでした。2012年のフジロックもほぼ同じメンバーでしたが、すごく良かったですからね。この『Encore』の初回生産限定盤はCD2枚組となっていて、2014年と2016年のライヴから「Gangsters」や「Ghost Town」など昔のヒット曲も収録されています。

「The Ten Commandments」というハッとするようなサウンドが特徴的な曲には、サフィア・カーンという若い女性がゲスト参加しています。この曲は元々、プリンス・バスターというスカの大スターが1960年代に作ったもので、「The Ten Commandments Of Man」と言います。歌詞は、当時のジャマイカで一般的だったであろう男尊女卑を反映しています。1960年代ならいざ知らず、いま聴くとさすがにこれはちょっと……という感じで。彼らもいまこの曲を取り上げるにあたり、このままではまずいと思ったことでしょう。そこで彼女が呼ばれるわけです。2年ほど前、イギリスのバーミンガムで右翼の集会があり、居合わせたアジア系の男性が右翼の連中に絡まれていたらしいのですが、当時20歳そこそこの彼女が間に立って右翼を諭したんだそうです。そこに報道陣が集まっていたので、その様子は写真にも撮られていたのですが、彼女はそのとき、スペシャルズのTシャツを着ていたんです。どうしてそんなTシャツを着ていたのかは分かりませんが、写真を見たスペシャルズのメンバーが面白がって、スタジオに呼んで彼女の声を録音することになったというわけです。歌詞は彼女がメンバーらと、オリジナルとは男女の関係を逆転させて作り替え、男に対して物申す内容となっています。なかなか面白いことをやるなぁと思いますね。

スペシャルズは1980年代から、日本でも人気が高いバンドでした。当時、彼らの著作権を僕が務めていたシンコー・ミュージックが持っていた関係で、彼らが行った1980年の日本公演のお世話を買って出たことがありますが、どこもすごい盛り上がりでした。彼らのライヴはお客さんをステージに上げるのが恒例でしたが、こんなことを覚えています。ライヴで使用したホールにはオーケストラ・ピットがあり、最前列とステージの間は床がそれほど頑丈ではないらしいんですね。スペシャルズのライヴは前に出てみんな飛び跳ねるから、ホール側は心配していたんです。その話を、最後の公演が行われる中野サンプラザが聞きつけ、もしも、お客さんをステージに上げようとしたら電源を抜くと通達してきました。しかし、そんな脅しに屈するスペシャルズであるはずもなく(笑)、「じゃあ、演らないよ」と言い出します。つまり、当日になって会場の変更を余儀なくされたわけです。急きょ、新宿のカーニヴァル・ハウスという広めのディスコで演ることに。ただし、キャパが違うから、2回公演しなければなりませんでした。当然、ネットもない頃の話ですから、お客さんは何も知らずに中野サンプラザにやってきます。僕は簡易チラシを持ってサンプラザの前に立って、「新宿に行ってください!」って(笑)。でも、このライヴがまた興奮の坩堝というか、とにかく最高でした。リズム・セクションは抜群。ドラマーはジョン・ブラッドベリーで、レゲエのノリを保ちながらビートはすごく正確。ほかにないドラミングでした。

このときに覚えているエピソードにはこんなのもあります。トロンボーン奏者のリコ・ロドリゲスはジャマイカ人のおじさんで、当時すでに50歳近かったと思います。その彼が、ライヴのあとにお腹が減ったと文句を言い出したので、僕が面倒を見ることにしました。深夜の歌舞伎町で、まだやっているお店はあまりなくて、かろうじて開いていたのが中華料理店だったんです。でも、リコはラスタだから、ユダヤ人と同じように豚肉を食べません。じゃあ、炒飯なら大丈夫だろうと思って注文したら、油に豚脂が使われていたようで、「こんなの食えるか!」って、ジャマイカ訛りでえらく怒られて(笑)。疲れていてお腹が空いているところ、悪いことしたなあと思って……。そんな苦い思い出も含め、40年経ったいまも色あせない記憶として残っています。

『Encore』ユニバーサルミュージック 772-1090

Michael Kiwanuka『Kiwanuka』

現代に甦った70'sソウルのエモーション

![Michael Kiwanuka[Photo by Olivia Rose] image v35_36a](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_36a.jpg)

Michael Kiwanuka[Photo by Olivia Rose]

ベスト10の一つに挙げたマイケル・キワヌーカの新作『Kiwanuka』は、彼の3作目になります。ファースト・アルバム『Home Again』を出したのは2012年でした。デビュー当初から、ビル・ウィザーズやテリー・キャリアーといった1970年代の黒人のシンガー・ソングライターの影響を感じさせていました。そんな彼はロンドン生まれのイギリス人です。両親はウガンダからの移民。イディ・アミンというとんでもない独裁者がリーダーだった頃にウガンダから亡命してイギリスにやって来たわけです。そこで生まれたマイケル・キワヌーカはアフリカ系イギリス人ですが、学校では彼の名前をちゃんと発音できる人がいなかったり、いろいろと肩身の狭い思いをしたらしいですね。ポリドールと契約したとき、芸名を使わないかと持ちかけられたそうです。なぜかと言うと、アフリカの名前だとワールド・ミュージックのアーティストと勘違いされる可能性があり、聴かず嫌いされる恐れがあると。レコード会社の論理として、分からなくもないけれど、そう言われた当人はいい気持ちはしませんね。そんなことで、最初はちょっと自信をなくしたりもしたそうです。でも、1枚目と続く2枚目の『Love & Hate』(2016年)も評価は高く、イギリスをはじめヨーロッパでは実際に売れています。また、2作目に収録された「Cold Little Heart」がHBOのドラマ『ビッグ・リトル・ライズ』の主題歌に選ばれて、アメリカでも話題になっています。そしてついに、3作目では自分の苗字だけをアルバム・タイトルにするほど、自信が付いてきたというわけですね。

『Kiwanuka』は前作と同じく、デインジャー・マウスとInflo(インフロ)の二人がプロデューサーとして参加しています。アメリカ人のデインジャー・マウスはノーラ・ジョーンズのアルバムも手掛けるなど幅広くやっている人。Infloはイギリスのヒップホップ系のプロデューサーです。エレクトロニカをほんの少し、ニュアンス程度に使ってはいるものの、基本的には70'sのソウルに影響を受けた音楽であることに変わりはありません。キワヌーカが書く曲はメロディが良くて、歌も素朴ではあるけれど、十分にエモーションが伝わってきます。1曲目の「You Ain't The Problem」はコンガが入っていることもあって、ちょっとカーティス・メイフィールドっぽい。8曲目の「Hero」の冒頭では、「何と呼ばれようと、僕は名前を変えない」と歌っています(笑)。そしてこの曲は、かつてブラック・パンサー党のリーダーで、暗殺されたフレッド・ハンプトンに捧げられているようです。音作りが変わっていて、引っ込んだかと思うとポンと生ギターの音が飛び出たりして面白いですね。曲自体は昔ながらの良さがあり、サウンドはいまふうになっています。

今年33歳の彼のファンは主に若い人でしょう。ブリタニー・ハワードにも同じことが言えるかもしれないけれど、過去の音楽の良さをよく知っている若いアーティストを通じて、若い世代の音楽ファンもそういう音楽に目覚めるといいなと勝手に思っています。

『Kiwanuka』ユニバーサルミュージック UICP-1198

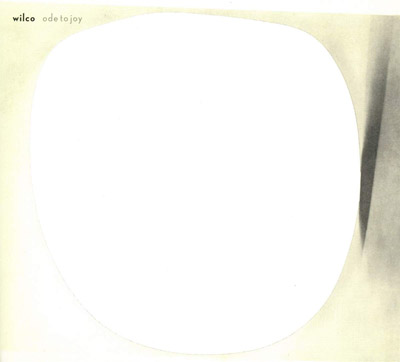

Wilco『Ode To Joy』

選曲に困るほど粒揃いなニュー・アルバム

ウィルコの新作『Ode To Joy』です。今年選んだ10枚の中で、良さを伝えるのがいちばん難しいのがこのアルバムです。曲がいい、メロディもいい、音作りもしっくりくる———そんな昔ながらの良さを持ったアルバムだと思います。彼らは元々、オルターナティヴなカントリー・ロックから出発していますが、音響派というか、風変わりなサウンドになった時期もありました。僕にとっても気になるバンドではありましたが、常に追いかけているわけではありません。ところが、このアルバムが出た去年の10月、ラジオでかける曲を決めようと家で何気なく聴いていたら、「あ、この曲はいいな。ん? 次もいいな。あれ? その次もいい」と、どの曲もいい(笑)。番組でかける曲を選ぶのに苦労した、珍しいアルバムだったんです。誤解を恐れずに言えば、フツーにいいアルバム。すごく話題性があるわけではなく、特に突出した何かがあるわけでもないけれど、とにかく印象に残るんです。一つ感じたのは、この人たちはビートルズの影響を受けているなということ。また、「Love Is Everywhere(Beware)」あたりには、バーズやトム・ペティの雰囲気があったり。今年で52歳になるヴォーカルとギターのジェフ・トゥイーディーは、このところはもっぱらメイヴィス・ステイプルズのプロデューサーとして僕は認識していました。前作から3年、ちょっと久しぶりのウィルコのアルバムでした。ベスト10のうちの9枚はあっさりと決まり、10枚目はいくつか候補があって、ウィルコの新作はやっぱり良かったなという感じで選びました。だから、説得力のある褒め方をするのは難しいのですが(笑)、いいアルバムですので、ぜひ聴いてみてください。

『Ode To Joy』ワーナーミュージック WPCR-18260

いつものように、いい音で音楽を聴きながらその魅力を語るバラカンさん

Norah Jones + Mavis Staples「I'll Be Gone」(single)

人生の最期を歌うメイヴィス・ステイプルズ

さて、メイヴィス・ステイプルズの名前が出たところで取り上げたいのが、「I'll Be Gone (feat. Mavis Staples)」という曲です。これは、ノーラ・ジョーンズ とメイヴィス・ステイプルズの共演によるディジタル・シングルで、配信のみで発表されました。作曲したのはノーラのバックでキーボードを弾いているピート・レムです。「I'll Be Gone」とは、私が向かっているところ、つまり死後のことを歌っています。メイヴィス・ステイプルズは今年で80歳。まだまだ元気なのですが、彼女がこの歌詞を歌うとすごくしっくりくるんです。しかも、淡々と、心配事というわけでもなく、行くべきところに到達するという感じの曲です。「私の心臓がリズムを正しくキープできないほど疲れてきたら、泣かないでね」と。なかなかいいんですよ。歳を取ったとき、周りの人に対する気持ちを生きているうちに伝えるのはすごくいいことだと思います。最近では生前葬をやる人もいるそうですが、元気なうちにみんなに伝えたいこときちんと伝えて祝ってもらう。死んだあとで悲しんでもらうよりは、みんなと一緒に過ごしていい人生だったと思えれば、それは幸せなことかもしれません。それをまたメイヴィスが歌うといいんですよ。初めて聴いたとき、「うわあ、これは来るなぁ」と思って。大ヒットするようなものではないかもしれないけれど、僕には心に響いた曲でした。

この二人の声の相性もすごくいいんです。シングルでの配信となると、よほど話題性のあるものでないと、誰も気付かないうちに埋もれてしまうという、そんな時代になっているような気もします。もちろん、僕だって聴き逃しているいい曲はいっぱいあるわけですけどね。

ちなみにノーラ・ジョーンズが昨年出したアルバム『Begin Again』には、先ほどお話ししたウィルコのジェフ・トゥイーディーも参加しています。

「I'll Be Gone」(配信シングル)

V.A. 『The Time For Peace Is Now』

神様の出番がない異色のゴスペル・コンピレーション

これも実はメイヴィス・ステイプルズにつながる作品です。ステイプル・シンガーズには1970年代の初頭、「Respect Yourself 」や「I'll Take You There」、「Touch A Hand, Make A Friend」といった、ゴスペルというよりはメッセージ・ソウルみたいな大ヒット曲がありました。元々は1950年代から家族によるゴスペル・グループとしてずっと活動していた彼らが、ちょっとした方向性の転換で話題になったことは、ほかのゴスペル・グルーブも注目するところとなりました。事実、シングル盤でそういうタイプの曲を出した、無名の ゴスペル・グループがいろいろあったようなのです。僕もまったく知りませんでしたが、アメリカのゴスペル・マニアとして知られるグレッグ・ベルソンという男がそんなシングル盤をたくさん持っていて、1970年代前半に、まさにステイプル・シンガーズの影響で作られたシングルのコンピレイションを出しました。このアルバムに収録されている曲に神のことはほとんど出てきません。サブ・タイトルに“Gospel Music About Us”とあるのは、要するに神ではなく「我々の社会についてのゴスペル・ミュージック」という意味合いからでしょう。

収録されているのは、“どインディーズ”な極小レーベルから出されたものの、ほとんど誰にも気付かれずに消えてしまったシングルばかりです。おそらく盤起こしでしょうが、録音状態も曲によってはあまりよくないものもあります。そんなコンピレイションですが、少なくとも僕にはメチャクチャ面白かったです。確かに巷で話題になるようなシングルではないかもしれないけど、これがけっこうゴキゲンなんですよ。1970年代にありがちな雰囲気の曲もあったりして、どれも本当に素朴なもの。ステイプル・シンガーズが掘り当てた新しいタイプのゴスペルに影響されたものというテーマで、このアルバムが編集されなければ誰も聴かないような曲にスポットを当てているのが面白いです。ちなみに「We Got A Race To Run」という曲は、ステイプルズ・ジュニア・シンガーズというグルーブですが、全く関係はありません。そして、このアルバムはデイヴィッド・バーンが設立したルアカ・ボップからの発売です。バーンは現在、ここから手を引いていますが、レーベル自体は続いています。

『The Time For Peace Is Now』

Paul Pena『Paul Pena』

幻のファースト・アルバムが世界初CD化

最後の1枚はアメリカのブルーズ風シンガー・ソングライター、ポール・ペーナです。スティーヴ・ミラー・バンドのヒット曲「Jet Airliner」や、「Gonna Move」というデレク・トラックスやスーザン・テデスキがよく歌う曲の作者として若干知られている人です。僕も『New Train』という1973年に録音されながら、レーベルの事情でお蔵入りして2000年になってようやく発売されたアルバムくらいしか知りませんでした。2019年に、ヴィヴィド・サウンドから、この『Paul Pena』というアルバムがいきなり出てきました。「えっ、こんなアルバムがあったの?」と思ったら、なんと1972年にキャピトルからこのようなファースト・アルバムが出ていたんですね。当時はそれほど注目されることはなかったであろう作品の世界初CD化です。彼は基本的にはブルーズ・シンガーであり、ギタリストですが、1曲目の「Woke Up This Morning」を聴くと、歌い方がちょっとジェイムズ・テイラーっぽかったりして、当時のアメリカのシンガー・ソングライターの雰囲気も感じられます。

僕がこの人にあらためて興味を持ったのは『ジンギス・ブルーズ』(1999年)というドキュメンタリー映画でした。盲目の彼は、サン・フランシスコの小さなアパートに住み、短波ラジオを聴くのが好きだったそうです。あるとき、ロシアの放送にたまたまチューニングが合うと、モンゴルのホーミーが流れてきたそうです。その音の面白さにハマり、試しているうちに自分でも歌えるようになってしまいます。サン・フランシスコでモンゴル人のコンサートが開催されたときに、彼が楽屋を訪ねて自分のホーミーを聞かせたら、みんなびっくりしたそうです。そんなポール・ペーナは、モンゴルで毎年開催されているホーミーの大会にスペシャル・ゲストとして参加し、“カルギラー(kargyraa)”という低音の部門で優勝、さらに観客特別賞を受賞したのです。映画はその一部始終を追ったものですが、これが大変面白くて、ずっと彼のことが気になっていました。

ちなみに、『New Train』はベン・シドランがプロデューサーで、ミュージシャンにはベンのほか、ボブ・ディランなどとのセッションで知られるベイシスト、ハーヴィー・ブルックスが参加するなど面子も豪華な、いいアルバムです。そして、『Paul Pena』も、スティーリー・ダンやドゥービー・ブラザーズに在籍したギタリストのジェフ・バクスターも参加しています。2005年に亡くなったポール・ペーナは、あまり知られた存在ではありませんが、僕のようなリスナーも好きになるような、実にいいアルバムを残しています。

『Paul Pena』ヴィヴィド・サウンド VSCD5842

PB’s Sound Impression

デザインも素晴らしいヨーロッパの“ちょうどいい”オーディオを愉しむ

「いろんなタイプの音楽を聴きましたが、どれも自然に流れていました」

『Net Audio』や『オーディオアクセサリー』、『ホームシアターファイル』など、さまざまなスタイルのオーディオやAVシステムに関する雑誌を発行している音元出版の試聴室をお借りしてお届けしているA Taste of Music Vol.35。試聴室には、世界のハイエンド・オーディオを扱う輸入商社ナスペックの幅広いアイテムの中から、「バラカンさんにぜひ聴いてほしい」とセットされたシンプルなシステムが鎮座しています。北ヨーロッパのスウェーデンに設立されたPRIMARE(プライマー)と言えば、ハイエンドなセパレート・アンプなどで世界的に知られるブランドですが、昨年登場したCD15 PRISMAとI15 PRISMAは、最新のトレンドを反映したネットワーク・プレイヤーとしての機能も搭載した新しいラインアップ。PRIMAREの上質なサウンドをカジュアルに楽しめる注目のニュー・モデルです。そして、スピーカーはVienna Acoustics(ウィーン・アコースティクス)のHaydn JUBILEE。こちらは同ブランドの30周年を記念し、限定生産で発売された話題のシステムです。このセットで聴く2019年のベスト・アルバムは、バラカンさんの耳にどう響いたでしょうか。お相手は、ナスペックの庵 吾朗さんです。(編)

PB 今日聴かせてもらったのはちょっと小さめなシステムですね。アンプとCDプレイヤーはPRIMARE。どんなブランドですか。

庵 PRIMAREは1985年に設立されたスウェーデンのブランドです。スウェーデンには、“hygge”(ヒュッゲ)や“lagom”(ラーゴム)という考え方があり、最近は日本でも注目する人が増えているようです。hyggeとは、温かな気持ちになることで、雪国の家庭にある暖炉の炎のようなイメージですね。彼らのオーディオ製品は、これ見よがしなものではなく、どこかホッとするような作りになっています。デザインにしても強く主張するわけではないのですが、反応が抜群にいいリモコンなど、とにかく使いやすくて生活の中にさり気なく溶け込んでくれるオーディオです。そして、lagomは、多すぎることも少なすぎることもない、ちょうどいい状態を表す言葉で、いろんな場面で使われているそうです。この考えを反映した、大げさすぎないデザインもこのブランドの特徴ですね。例えば、今日ご用意したCD15とI15という新しいモデルのインシュレーターも、一見小さめですが、よく見ると大変凝った作りになっています。コンパクトなのですが、軽すぎず、しかし持てないほど重くもない、現代の生活シーンの中でもちょうどいいサイズとなっています。

PB なるほど。確かに非常にコンパクトなシステムですね。この2つは上下に重ねても大丈夫ですか。

庵 まったく問題ありません。

PB それなら置き場所にも困らなくていいですね。アンプはディジタルですか。

庵 はい。PRIMAREは早くも1990年代からクラスDに取り組んでいて、彼らが作るD級アンプは、これまでのアナログ・アンプと聴き比べてもまったく引けを取らないと評価されています。大きなトランスを積んで重厚長大になりがちなアナログ・アンプよりも、hyggeやlagomの美意識に合うディジタルを彼らは採用しているわけです。

PB 音をよくするには、昔は大きくせざるを得なかったと。

庵 そうですね。彼らはそこを、クラスDを含む最新技術で克服しています。例えば、CD15とI15の中を開けてみると、ほぼケーブルが見えません。ほとんどが実装基板となっていて、それらを多層に組んでいるからです。サイズの小ささをプラスの要素に変える努力をしているんですね。

試聴したシステムの特徴を分かりやすく説明してくれたナスペックの庵 吾朗さん

PB このネットワーク・プレイヤーにもなるというCDプレイヤーも、デザインがすごくシンプルですね。

庵 そうなんですよ。本体にはボタンが3つしかありません。でも、再生に関する操作はすべて行えますし、メニュー画面に入ることもできるんです。通常はリモコンを使うことが多いと思いますが、いざとなれば本体でもすべての操作が可能となっています。

PB 曲の送りなどは僕も先ほどやってみて分かりました。でも、CDの取り出しはリモコンで?

庵 いや、再生中でも長押しでイジェクトできるようになっています。なかなかよく考えられていますね。CDを入れたときの動作も速くて非常に安定しています。この15シリーズは、オーディオ・マニアの方だけでなく、音楽好きの方たちにこそ聴いていただきたいモデルです。バラカンさんの印象はいかがでしたか。

PB いや、十分にいい音でした。実はちょうどCDプレイヤーを買おうと思っていたので、大変参考になりました(笑)。このスピーカーの特徴は?

庵 こちらは1989年にオーストリアのウィーンに設立された、その名もVienna Acousticsというブランドです。モーツァルトやベートーヴェン、リストなどこの地に縁のある作曲家たちの名を製品に冠しているのですが、創立者でチーフ・デザイナーのピーター・ガンシュテラーは専らロックを好きで聴いているそうです。もちろん、クラシックの再生にも向いていますが、今日の試聴でも分かるとおり、ロックも素晴らしい音で聴かせます。このHaydn JUBILEEはVienna Acousticsの30周年モデルということで、価格には製造コストしか含まれていません。日本では200ペアの限定生産となっています。

PB こちらもデザインがすっきりしていていいですね。やはりコンパクトですが、とてもいい音です。今日は低音の利いたレゲエからアクースティックな音楽など、いろんなタイプの音楽を聴きましたが、どの音楽も自然に流れていましたね。これなら、クラシック・ファン以外のリスナーにも、十分な存在感を示せると思います。それにしても今日はたくさん聴きましたね(笑)。お疲れ様でした。

使いやすいサイズの2ウェイ・バスレフ型のスピーカーはVienna AcousticsのHaydn JUBILEE -30th Anniversary Model-としてリリースされたコスト・パフォーマンスに優れた限定生産商品。多層ピアノラッカーで仕上げられたキャビネットも美しい注目モデルだ

機器に向けなくても反応する、使い勝手のいいPRIMAREのリモコン

耐久性に優れたOLED(有機EL)ディスプレイをあしらった美しいフロント・パネルは15 SERIESに共通するデザイン。I15 PRISMAは、60W(8Ω)/100W(4Ω)の駆動力を備えるクラスDアンプに、ネットワーク・プレイヤーとUSB-DAC機能を融合したシリーズの中核モデル。USB-DACとして使用する場合はPCM:768kHz / 32bit、DSD:11.2MHzまで対応する。タブレットで使用できるPRISMA専用アプリも用意されている

フルサイズ・コンポーネントの2/3(幅:350mm)という“ちょうどいい”サイズ感が特徴的なPRIMAREの最新ラインアップ「15 SERIES」。CD15 PRISMAは、CDプレイヤーとネットワーク・プレイヤーの両機能を併せ持ち、CDはもちろん、ハイレゾやストリーミングを高品位なサウンドで楽しめる。高性能なヴォリュームを装備するので、パワード・スピーカーと組み合わせれば、それだけでミニマムなハイファイ・システムが完成する

今回の試聴CD

◎今回の試聴システム

プリメイン・アンプ:PRIMARE I15 PRISMA

CDプレイヤー:PRIMARE CD15 PRISMA

スピーカー:Vienna Acoustics Haydn JUBILEE -30th Anniversary Model-

AVラック:NorStone ESSE

![Flor de Toloache[Photo by Moto Uehara] image v35_05](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_05.jpg?timestamp=1743654145944)

![Flor de Toloache[Photo by Moto Uehara] image v35_06](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_06.jpg)

![3MA[Photo by Maciej Komorowski] image v35_07](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_07.jpg)

![3MA[Photo by Maciej Komorowski] image v35_08](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_08.jpg)

![Tamikrest[Photo by Maciej Komorowski] image v35_09](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_09.jpg)

![Tamikrest[Photo by Maciej Komorowski] image v35_10](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_10.jpg)

![J.Lamotta SUZUME[Photo by Hiroki Nishioka] image v35_11](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_11.jpg)

![J.Lamotta SUZUME[Photo by Hiroki Nishioka] image v35_12](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_12.jpg)

![小坂忠[Photo by Mariko Miura] image v35_13](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_13.jpg)

![小坂忠[Photo by Mariko Miura] image v35_14](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol35/v35_14.jpg)