Contents

◎Live Review

Steve Winwood at Hammersmith Apollo

◎Featured Artist

Grateful Dead

◎Recommended Albums

Grateful Dead『The Grateful Dead(50th Anniversary Deluxe Edition)』,『Workingman's Dead』,『American Beauty』,『May 1977: Get Shown The Light』

◎Coming Soon

「LIVE MAGIC!」

◎PB’s Sound Impression

「Penny Lane」

構成◎山本 昇

Introduction

今回のA Taste of Musicは、原宿にあるバー&レストラン「ペニーレイン」からお届けします。生演奏も行われている2階のライヴ・スペースに今年から、アナログ・レコードがいい音で聴けるオーディオ装置が導入されたということで、今日はそのシステムで、いつものようにいろんな音楽を試聴しながらお話ししていきたいと思います。

さて、僕は日本の梅雨時に、イギリスへ帰省して1週間ほど過ごすことが多いのですが、そのときに向こうで何かいいライヴがあれば観てくるようにしています。とは言え、僕はすごくゆるい人間だから、行く前にライヴ情報をしっかりと調べるわけではありません。でも、今年はたまたま何かのwebでスティーヴ・ウィンウッドのコンサートがあることを知り、タイミングよく観ることができました。

今回は原宿のバー&レストラン「ペニーレイン」を訪問

Live Review

感慨深かったスティーヴ・ウィンウッドの

ロンドン公演

会場はロンドンのハマースミス・アポロ。かつてハマースミス・オデオンと呼ばれていた古いホールです。7月5日の公演チケットには「午後7時から」と書いてあったのですが、それが開場時間なのか開演時間なのかが分からなかったので、7時には会場に着くようにしたら、開演まで1時間半も待たされて、さらにアメリカで活動しているウィンウッドの娘が前座で出てきたりして、結局、彼の演奏が始まったのは夜の9時過ぎ。ちょうどロンドンに着いた翌日で時差ボケもあったので、もう起きているのが精一杯でした(笑)。まぁしかし、僕にとっては感慨深いものがあるコンサートでした。

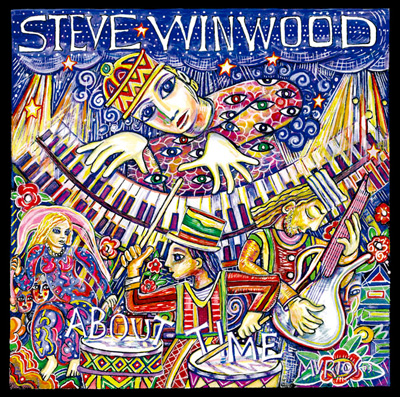

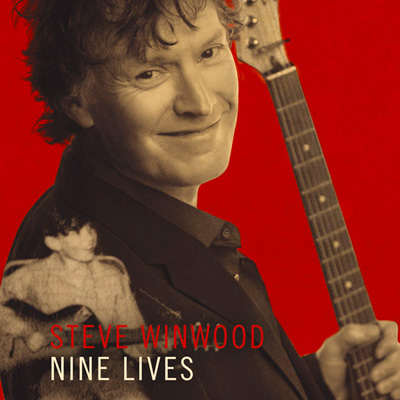

僕も今年で66歳になるんですが、観に来ているのは僕と同じくらいかあるいはもっと上の人たちばかり。こんなに高齢の観客が多いコンサートはたぶん初めてです。いまイギリスでスティーヴ・ウィンウッドを観ようという若い人があまりいないのかなと思うとちょっと寂しくなりました。まぁ、ウィンウッドが一番華々しい活動をしていたのは1967年から74年までのトラフィックの時期で、その後のソロ活動でヒットを飛ばしたのも80年代の前半ですから無理もないのかもしれません。でも、実はそれ以降、2000年代にも『About Time』(2003年)や『Nine Lives』(2008年)という、いいアルバムも出しています。そして、この9月には久々にライヴのグレイテスト・ヒッツ『Winwood Greatest Hits Live』が出ます。これまでに録音されたいろんな時代の未発表ライヴ音源の中から本人が気に入ったものを選んだ23曲で、2枚組のCDと4枚組のアナログ・レコードなどで発表されます。

ハマースミス・アポロのステージは、まずはスペンサー・デイヴィス・グループの「I'm a Man」で始まり、トラフィックからは「Pearly Queen」や「The Low Spark of High Heeled Boys」、「Light Up or Leave Me Alone」のほか、『John Barleycorn Must Die』の「Empty Pages」というちょっと渋い曲も取り上げ、ブラインド・フェイスの「Can't Find My Way Home」と「Had to Cry Today」、バディ・マイルズのカヴァー「Them Changes」、そしてソロ時代のヒット曲「Higher Love」もやっていました。アンコールはトラフックの「Dear Mr. Fantasy」、スペンサー・デイヴィス・グループの「Gimme Some Lovin'」でした。ウィンウッドがライヴで取り上げるのはけっこう長い曲が多くて、この日もアンコールを含めて13曲ほどでしたが、2時間近くはやっていたと思います。

ウィンウッドは主にオルガンを弾きながら、曲によってはギターを演奏しました。メンバーは、ギタリストのジョゼ・ネド、ドラマーはリチャード・ベイリー。サックスやフルート、トロンボーンなどを吹くポール・ブースというミュージシャンは、スティーヴがギターを持つときはキーボードも弾いたり、一人で何役もこなしていてすごかった。ベイスのパートはスティーヴがオルガンで弾いていたから、ベイシストはいません。スティーヴは、トラフィックの時代からパーカッションを必ず使います。今回も、エドウィン・サンズという黒人のプレイヤーがコンガなどを叩いていました。スティーヴのどんなレパートリーもできそうな、すごくいいバンドでしたね。リチャード・ベイリーというドラマーは、日本ではジェフ・ベックの『Blow by Blow』でも知られていますね。細かいフレーズを叩く一方、すごくファンキーなドラミングもできる人で、もうかなりの年齢のはずですが、とても良かったです。年齢と言えば、スティーヴ・ウィンウッドも来年で70歳ですが、演奏力は衰えていませんし、声もばっちり出ていました。歌の高い部分も、ほとんど昔と変わらず出ていたと思います。わりと地味な人で、ステージでもそんなにおしゃべりはしません。何カ所かでちょっと話すくらいで、あとはもう職人的な感じで歌い、演奏していました。

スティーヴ・ウィンウッド

昔からのファンはとても満足できるコンサートでしたが、いまの若い人を引き付けるような要素は確かにあまりなかったかな。ショウとして特に何かがあるわけではなく、ただ音楽をやっているだけですからね。でも、一緒にライヴを観た僕の娘は20代で、スティーヴ・ウィンウッドの音楽を知っているわけではありませんが、すごく喜んでいました。音楽そのものをとても気に入ってくれたようで、素直に聴いて楽しんでくれた様子に、ちょっと救われた気がしました。

『About Time』ソニー・ミュージック SICP-1862

『Nine Lives』ソニー・ミュージック SICP-3244

『Winwood Greatest Hits Live』

Featured Artist

独自のやり方を貫いた

唯一無二のジャム・バンド

Grateful Dead

今回の“Featured Artist”はグレイトフル・デッドに注目したいと思います。僕がこのバンドに出会ったのは遙か昔、Vol.8でも少し紹介した『Live/Dead』(1969年)をリアル・タイムで聴いたのがきっかけでした。中心的存在だったジェリー・ガルシアが1995年に亡くなったことでバンドは解散し、それから早くも20年以上が経ちました。今年は彼らのファースト・アルバムが出てから50年ということで、その記念盤も発売されましたね。

グレイトフル・デッドは、いわゆるサイケデリック・ロックの代表格として語られるバンドで、それに間違いはないと思います。でも、ジェリー・ガルシアは元々、フォークやブルーグラスといった音楽が好きで、ギターだけでなくバンジョーも若い頃から弾いていた人です。もう一人のギタリストのボブ・ウィアは子供の頃、カウボイ・ミュージックが好きだったそうです。かと言って、ベイシストのフィル・レッシュは現代音楽にバックグラウンドがあり、前衛の世界からロックにやってきた人です。ドラマーは二人いて、ビル・クロイツマンはどちらかというとジャズ畑にいた人で、もう一人のミッキー・ハートの最初の音楽体験はマーチング・バンドだったかと思います。“ピッグペン”と呼ばれた初代のキーボード奏者ロン・マカーナンはブルーズやR&Bが好きだったりと、音楽的なバックグラウンドはみんなバラバラなんですね。

フォーク寄りだった時期を経て、だんだんサイケデリック・ロックをやるようになったグレイトフル・デッドは、最初の頃ははっきり言って下手くそなブルーズ・ハンドでした。ピンク・フロイドもそうでしたが、あの時代はどのバンドも初めはそんな感じでした(笑)。LSDを服用した状態で音楽をやっていると、どんどん実験的になっていくんですね。当然、失敗することもあるけれど、そういう怖い物知らずな演奏をするバンドとして活動を続けていくうちに上手くなっていくわけです。とにかくライヴが大好きな連中で、そのやり方もユニークでした。普通のバンドはセット・リストを決めてリハーサルを行い、本番は予定どおりに演奏するものですが、グレイトフル・デッドはその反対。セット・リストは作らず、どの曲を演奏するかはその場で決める。もっと言うと、決めるのは1曲目だけで、その後はメンバーの誰かがその場で「じゃあ次はこれ」と、思い付いた曲をやる。場合によっては、曲の途中で、誰かが「次はこの曲に流れていこう」と違う曲を演奏し出すと、他のメンバーもそれに気付いて一緒に流れていくんです。だから、彼らのライヴはファンにとっても毎回毎回スリル満点なわけですよ。他のファンに、「今日はあの曲をやっていたよ」と言われると悔しいから、毎回行かないと気が済まない(笑)。それがデッド・ヘッズと呼ばれるコアなファンの人たちです。

グレイトフル・デッドの面々。1966年、ヘイト・アッシュブリー(サンフランシスコ)にて

80年代に入ると、グレイトフル・デッドはレコードがあまり売れなくなるんですね。でも、デッド・ヘッズのおかげで、ビルボードが毎年発表する興業収益のトップ3にはグレイトフル・デッドが入るようになります。最初は数千人規模のシアターが多かったのですが、コンサートは必ず満員でした。ところが1986年、ジェリー・ガルシアが糖尿病の発作を起こして昏睡状態に陥ります。かなり重篤な状態だったそうですが、奇跡的に回復して演奏活動に戻ってきました。その時のアルバム『In the Dark』(1986年)に収録された「Touch of Grey」という曲はミュージック・ヴィデオも制作され、デッドとしては珍しくMTVでもよく放送されました。それがヒットしたこともあって、ライヴもスタジアム規模でやるようになります。それまでもアリーナ級のコンサートは行っていましたが、5万人とかそれ以上の観客を動員するようになったんですね。でも、ヒッピーをベースとした大きなコミューンのような関係をずっと築いていた彼らのライヴは元々、お客さんとの相互作用が売りでした。成功によって大きな会場でやるようになったことが災いし、下降線を辿るようになってしまったんですね。お客さんも距離ができてしまってつまらなくなり、メンバーもツアーをやる気がだんだん起きなくなってしまいます。

ジェリー・ガルシアはLSDだけじゃなく、いろんなドラッグを試すようになり、当時マリワナは誰でもやっていたから特筆には値しないとしても、ついにヘロインに手を出してしまうんですね。いろいろと悩みも多かった人で、心の安静を維持するためだったのでしょうけれど、だんだん身体も弱っていって、亡くなったときはまだ52歳でしたが、写真を見るとほとんどお爺さんのようでした……。

ジェリー・ガルシアのギターはなんと言うか、独特のすごく甘い音色を持っていて、聴いていると幸せな気分になるんです。グレイトフル・デッドがあれだけ多くのファンを獲得したのは、ジェリーのギターも主な理由だと思います。もちろん、大きなうねりのようなバンドの演奏も大きな魅力の一つです。5~6人の演奏とは思えない、大きな船が海の上を航海していくような音楽で、聴く人も一緒に乗って旅していく。インプロヴィゼーションの多いバンドだけど、安心して乗っていける感覚があるんですね。調子がいいときのライヴは、誰もかなわない。あれだけ人気を博したのはジェリー一人の功績ではないけれど、彼がいないとバンドは続かない。やっぱり彼はどうしても必要な存在だったんですね。

グレイトフル・デッドの一番の弱点は、上手いヴォーカリストがいないこと。もちろん、ファンはジェリーのヴォーカルが好きなんですよ。でも、線が細いし、音程もちょっとあやしいし、決して上手いヴォーカリストではありません。ボブ・ウィアも曲を作るし歌いもするけれど、彼のヴォーカルも、独特の味わいはあるものの上手いとは言い難い。だから、そんなバンドが好きな人はとことん好きになるけど、興味のない人は恐らくほとんど聴かないでしょう。ただ、そういう人たちに言いたいのは、グレイトフル・デッドには素晴らしい楽曲がたくさんあるということ。そうした楽曲は多くのミュージシャンにカヴァーされていて、『Deadicated: A Tribute to the Grateful Dead』(1991年)、『The Day Of The Dead』(2016年)といったトリビュート・アルバムもリリースされています。『Deadicated』には、Dr.ジョンやスザンヌ・ヴェガ、エルヴィス・コステロ、ライル・ラヴェットらが参加していますが、歌の上手な人がデッドの曲をやっているのを聴けば、これまで聴いてこなかった人にも曲の良さが分かってもらえると思います。『The Day Of The Dead』のほうは、ザ・ナショナルというアメリカの若手のバンドが企画したもので、総勢60組のミュージシャンが参加した5枚組の大作です。グレイトフル・デッドは音楽的にも面白いバンドでしたが、一方でヒッピーのライフ・スタイルをずっと生き続けたことで知られる存在でもありました。いまのジャム・バンドのシーンは、間違いなくグレイトフル・デッドが出発点になっています。彼らがいなければジャム・バンドは存在していないと思います。

そして、グレイトフル・デッドが面白いのは、観客にライヴの録音を認めていたことです。ライヴを観た人が、行けなかった人のためにカセット・テープなどで録音して、ファン同士で交換していたんですね。普通のバンドはそんなことは許しませんが、グレイトフル・デッドはお金が介在しなければOK。無料のやり取りなら「どうぞどうぞ」というわけです。

そうこうしているうちに、ライヴをレコーディングする“テーパー”と呼ばれるファンが競って性能のいいマイクや録音機材を使うようになるんですね。ただ、そういう人たちが客席に点在すると他のお客さんの邪魔になるから、デッドのライヴではPAブースのそばにテーパー用の席が設けられるようになります。CDの時代になって、デッド自身も自らのレーベルでライヴの未発表音源を出すようになりますが、そのようにして築かれたファンとの信頼関係が功を奏したか、たちまち全部売れてしまうんですね。本人たちはマーケティングを意識してやったわけではないようですが、後のビジネスにも繋がったことは間違いありません。ちなみにテーパーたちの音源は、いまではインターネット上で無数にアーカイヴされています。かつてジェリー・ガルシアはファンとのこうした関係について、「ライヴで演奏された私たちの音楽は空気の中に消えていくもの。だからみんなのものなんだよ」と語っています。

Recommended Albums

グレイトフル・デッドの

スタジオ録音とライヴ盤のお勧めは?

ではここで、1970年のアルバム『American Beauty』から「Truckin'」を聴いてみましょう。ハーモニーが奇跡的にきれいにキマっているレコードです。一つ前の『Workingman's Dead』も、この『American Beauty』も1970年の作品で、それまではやはりサイケデリックな感じの、かなり実験的なレコードを作ってきた彼らですが、『Workingman's Dead』では自分たちのルーツであるフォークやカントリーにちょっと戻っているんですね。amazonで配信中のドキュメンタリー『グレイトフル・デッドの長く奇妙な旅』のタイトルとなったフレーズ“Long strange trip”は、すでにこの「Truckin'」の歌詞に出ています。まだレコード・デビューから3年しか経っていないけど(笑)、その後のバンドの在り方を予言しているかのようですね。このドキュメンタリーは全部で4時間もあるのですが、とてもよくできていて、グレイトフル・デッドのことをあまり知らない人でも飽きることはないと思います。30年間の歴史に、どんなことがあったのかということを、僕みたいに彼らのことをよく知っている人でも、「こんな話もあったのか」というところがあるし、全体の流れは誰でもよくつかめる。とにかくお勧めです。

『Workingman's Dead』のアナログ・レコードA面1曲目「Uncle John's Band」を聴いてみれば、コーラスも素晴らしいじゃないですか。こういうことをやったことの背景には、クロズビー、スティルズ&ナッシュが売れまくっていた時期だったこともあるんですね。1969年に『Crosby, Stills & Nash』が出て、音楽業界の一番の話題になっていたはずです。1年後の1970年にはニール・ヤングを加えて『Déjà Vu』を発表しますが、これとほぼ同時に『Workingman's Dead』が出ます。最初に聴いたときは、「へぇー、グレイトフル・デッドもCS&Nみたいなことをやるんだ」と思ったものですが、いま聴いても分かるように、デッドはデッドで、曲の構成が単純そうだけどそうでもなくて、「この小節は何拍あるの?」というところがあったり、けっこう複雑にできているんですね。スタジオでも相当な時間を費やしたんだと思います。

先ほど聴いた「Truckin'」はボブ・ウィアがリード・ヴォーカルで、いまの「Uncle John's Band」はジェリー・ガルシアが歌っています。スタジオ録音のこの曲はかなりきれいに録れていますが、ライヴではこの曲が演奏されることはそれほど多くないです。全くやらないわけではないけれど、アクースティックだし、歌がすごく複雑なハーモニーになっているから上手くいかないんですね。僕もライヴ・ヴァージョンでこの曲を聴くと、「ウーン、やっぱりスタジオ版を聴こう」と思ってしまう(笑)。でも、70年代以降は、彼らもだんだんスタジオ録音のアルバムを出すことが少なくなっていきます。新曲はステージで披露され、それがライヴ・アルバムに収録されるようになるんですね。

『Workingman's Dead』ワーナーミュージック WPCR-15140

『American Beauty』ワーナーミュージック WPCR-15141

そして今年1月には、そんな彼らのファースト・アルバムが今年で50周年ということで、その記念盤『The Grateful Dead(50th Anniversary Deluxe Edition)』がリマスターで発売されました。その中から、「New, New Minglewood Blues」をハイレゾで聴いてみると、1967年という時代の空気が濃厚に漂っているのが分かりますね。この1967年と、先ほど聴いた1970年はたった3年の違いですが、全く違う時代なんです。1967年に比べて1970年はどれだけ進化しているか。録音機材もさることながら、音楽そのものもすごく変わったんですね。全体的な音作りもそうだし、ジェリーのギターもどんどん進化していきます。いま聴いた「New, New Minglewood Blues」の元となっているのは戦前のブルーズ。わりとフォークっぽいブルーズの曲なんです。それを彼らが60年代半ばのブルーズ・ロック・スタイルで解釈したものですが、フィル・レッシュのベイスは普通のバンドにはないようなラインを弾いているし、単純なブルーズ・ロックでありながら、どこか個性的なテイストがすでに醸し出されていました。どこかブリティッシュ・ロック的な雰囲気があるとすれば、それはあの頃のアメリカ人のバンドはほとんどが、イギリスのビート・グループの音楽を聴いていたからでしょう。まぁ、デッドの場合はピッグペンがブラック・ミュージックを好きで聴いていたと思いますが、ブルーズ・ロックに関してはイギリスの影響が絶対にあるはずです。

そんなグレイトフル・デッドは、1977年の5月上旬に4つの公演を立て続けに行いました。日付は5日と7日と8日と9日です。彼らの熱狂的なファンの間では、その4日間こそ30年の歴史の中でもピカイチだったと言われていて、それらすべてのライヴ音源を一つにまとめたボックス・セット『May 1977: Get Shown The Light』が今年の5月に発売されました。一つの公演をCD2枚~3枚に収録していて、それが4セット入った計11枚組。その中でも、5月8日のコーネル大学で行われたライヴが最高の一晩だと言うファンがいっぱいいるのですが、今日はそのステージから「Scarlet Begonias」を聴いてみましょう。この曲は、『From the Mars Hotel』というアルバムに入っている1974年の作品ですけど、この時期にすごく頻繁にライヴで取り上げているんです。これもまたいい曲なんですよ。曲が始まる前に、ジェリー・ガルシアがステージに詰め寄る観客に「下がって、下がって」って言ってますね。コンサートを丸ごと収めているので、曲間のMCなども全部入っているから、ちょっとかったるいときもある(笑)。ここではキーボードをキース・ゴッドショウが弾いていて、彼の奥さんのドナ・ジーンがバック・ヴォーカルを務めています。この一連のコンサートは伝説として語られ続けていたにも関わらず、ブートレグを除いて正式には発表されていませんでした。当時のデッドのコンサートを公式に録音していたのがベティ・カンタ-・ジャクスンという女性で、その彼女が録ったオープン・リール・テープはしばらく行方不明だったのですが、わりと最近になって発見され、ようやくCD化されたんですね。これらの音源は俗に“ベティ・ボード”と呼ばれていて、録音用のミキサー卓つまりサウンド・ボードから直に引いたラインでライヴ・ミックスされているためか、すごく音がいいですね。もちろん、演奏も素晴らしく、この曲でも完全なジェリー・ガルシア節が聴けます。やはり彼がいなければグレイトフル・デッドは成立しなかったし、そのことは他のメンバーも分かっていたから、ガルシアの死をもって解散としたのでしょう。

その後は、元メンバーたちがいろんなミュージシャンと組んで、ジ・アザー・ワンズを結成したり、それがザ・デッドというバンドに変わったりしましたが、あまり長続きはしませんでした。現在は、ボブ・ウィアとビル・クロイツマン、ミッキー・ハートが、ギタリストでシンガーのジョン・メイヤー、デッドにも共演していたキーボード奏者のジェフ・チメンティ、そしてオールマン・ブラザーズ・バンドのベイシストだったオティール・バーブリッジとデッド&カンパニーというバンドで活動中です。このバンドにフィル・レッシュは参加せず、彼は自分の息子たちとやっているバンドがあって、そっちのほうがいいみたいですね。

ちなみにこのボックス・セット『May 1977: Get Shown The Light』からコーネル大学の公演を単独で収録したCD3枚組『Cornell 5/8/77』も発売されています。どちらも輸入盤のみですが、興味のある人はぜひ聴いてみてください。

『The Grateful Dead(50th Anniversary Deluxe Edition)』ワーナーミュージック WPCR-17677

『May 1977: Get Shown The Light』

Coming Soon

今年も開催されるルーツ・ミュージックの祭典!

ピーター・バラカンが語る

「LIVE MAGIC!」の見どころ聴きどころ

2017年10月21日(土)・22日(日)

恵比寿ガーデンプレイス

僕がキュレイターを務めている「LIVE MAGIC!」も、今年で4回目を迎えることができました。ルーツ・ミュージックの祭典ということで、相変わらず一般的にはあまり知られてはいないミュージシャンが多いのですが、聴けばどれも、必ず面白いと思ってもらえる音楽ばかりです。その中でも、ヘッドライナーと位置づけられるのが10月21日(土)に出演するソウライヴでしょう。ラインナップの中では一番知られているし、ジャム・バンドとしても有名な存在ですよね。ミレニアムの前後にデビューした3人組ですから、キャリアはもう18年くらいになります。オルガンとギターとドラムという編成で、ベイシストはいません。オルガン奏者がベイスのパートを弾きます。音楽的にはジャズ寄りのファンク・バンドで、ジャム・バンド的な展開をしています。そういう編成だから、ライヴも落ち着いた感じかと思いきや、けっこうガンガンしていて、デビュー同時はびっくりするくらい音が大きいバンドでした(笑)。そんな彼らのアルバムに、ビートルズの曲ばかりを取り上げた『Rubber Soulive』があります。演奏はもちろん、曲もいいから、僕が断トツ好きなレコードです。「LIVE MAGIC!」ではこのアルバムを丸ごとやってもらうようにお願いしています。

そして、10月22日(日)には、そんなに有名ではないけれど、2年前に「ケルティック・クリスマス」でのライヴで来日したWe Banjo 3というアイルランドのグループが登場します。彼らもすごくゴキゲンなグループで、日曜のヘッドライナーに決めました。We Banjo 3と言いながらメンバーは二組の兄弟の4人で、バンジョーを弾くのは二人だけ(笑)。昔は3人だけでみんなバンジョーを弾いていた時期もあったのかもしれませんが、いまはそうではありません。やっているのはほとんどがトラディショナルなアイリッシュ・ミュージックだけど、ロック・バンドのような勢いやノリを持っているから、観るほうも楽しくなると思います。

国内からも素晴らしいミュージシャンが駆けつけてくれます。沖縄は宮古島の歌い手・與那城(よなしろ)美和とコントラバス奏者の松永誠剛という異色のデュオ・プロジェクトも要注目です。松永誠剛はジャズのベイシストで、海外ではイタリアのトランペット奏者・エンリコ・ラーヴァや南アフリカのカイル・シェパードとも共演している人ですが、拠点は福岡にある「SHIKIORI」という古民家を改装したライヴ・スペースです。誰かのコンサートで紹介されたのが縁で、僕もそこでDJを行ったことがあるんですが、その打ち合わせのときに『Myahk Song Book~ミャーク・ソング・ブック~』という2曲入りのCDをもらったんですね。それまで、與那城美和のことは名前すら知らなかったんですが、家に持って帰って聴いてみたら、一発で惚れ込んじゃった。彼女は宮古島の民謡歌手です。宮古の民謡は基本的には無伴奏なんだそうですね。三線の伴奏が付くようになったのはわりと最近の展開らしくて、彼女はいまも無伴奏で歌うのが好きなんだそうです。コントラバスに合わせて歌うのは、彼女も最初は不思議な感じだったそうですが、とてもいい感じで、出来上がったCDには本人もとても満足しているらしいです。6月に行った「LIVE MAGIC!!」の「サポーターズ・ナイト」で、ちょうど東京での公演で来ていた與那城美和に1曲歌ってもらったら、みんなすごく喜んでいました。CDでは、その歌とコントラバスがなぜか噛み合っているのが面白いところ。「LIVE MAGIC!」でもこのスタイルでやってもらうことになりましたので、そのあたりをぜひお楽しみください。

沖縄民謡に続いては、久保田麻琴さんが教えてくれた民謡クルセイダーズをご紹介しましょう。このグループ、作品としてはまだデモ録音のCD-Rしか出ておらず、いま新しいアルバムを作っていて、「LIVE MAGIC!」の頃には発売される予定だそうです。ほとんどがサラリーマンだというメンバーは10人編成で、民謡を歌うヴォーカリストが二人、ギター、キーボード、ベイス、サックス、トランペットに、パーカッションとしてティンバレス、ボンゴ、コンガと、楽器のほうは完全にラテン・スタイルです。歌は民謡なのに、バッキングはサルサというかファンキーなラテン・ミュージック(笑)。先ほどの與那城美和と松永誠剛のデュオもそうですが、不思議な組み合わせではあるけれど、なぜかしっくりくる。少なくとも僕にとっては面白い。やっている曲は、日本人なら誰でも知っている「串本節」や「会津磐梯山」など。僕の女房に言わせれば、合いの手をどこでどう入れればいいのかも無意識に分かるものばかりだとか。そういう意味では、みんなにとって馴染みがありながら、新鮮味も感じられる音楽だと思います。麻琴さんがライ・クーダーに聴かせたら、すごく気に入っていたそうですよ。

最近になって急きょ出演が決まったのがPlaying For Changeです。世界中のストリート・ミュージシャンたちの音をデジタルで録音して、ヴァーチャルで共演させたアルバムが何枚か出ています。ストリート・ミュージシャンですから、有名な人はほとんどいないのですが、曲によって、U2のボノやタージ・マハール、ケブ・モーといった人たちがちょこっと顔を出しています。“Change”は小銭という意味と変革をかけているんですね。このプロジェクトで得られた利益の20%は、途上国の貧しい子供たちへ向けた音楽教育施設を造るために使われます。アルバムにはきれいな映像も収録されて、すごく楽しく観られるようになっています。日本では大和証券のCMで使われていますから、ピンとくる人も多いのではないでしょうか。今回は、10人編成のツアー・バンドでの来日です。ヴォーカリストは3人くらい。金属ボディの特徴的なスライド・ギターを弾くロベルト・ルーティというイタリア人もメンバーに含まれます。では、『Songs Around The World』から、ケブ・モーも参加しているボブ・マーリィの「One Love」を聴いてみましょう。冒頭に出てくるスライド・ギターがロベルトの演奏で、その他、コンゴ、イスラエル、南アフリカ、インドなどのミュージシャンによる演奏です。彼らの演奏はラップトップのパソコンで録音しているんですが、にも関わらず、すごくオーガニックな感じの音ですね。このプロジェクトは、プロデューサーのマーク・ジョンスンが2005年に、アメリカのサンタ・モニカで、ロジャー・リドリーという人が歌う「Stand By Me」をたまたま路上で聴いて、慌てて録音したことが始まりだったんですね。その後、僕がInter FMで「Barakan Morning」を始めた頃にこのアルバムが出て、マークが来日したときに番組に来てもらって活動の趣旨を話してもらったのを覚えています。今回は、タイミングよくツアー・バンドとして来るというので、ぜひ出演してほしいと思いました。

日本でもそこそこ知られているキューバ人ジャズ・ピアニストのオマール・ソーサも出演します。ジャズと言いながら、ものすごく幅広い音楽性を持った人で、前衛をやったかと思えばファンキーなキューバの音楽もやるし、アフリカのミュージシャンと共演することも多い人です。今回は、セネガル人のコラ奏者、セクー・ケイタと、ベネズエラ人のパーカッショニスト、グスターボ・オバージェスの3人でやってきます。セクー・ケイタと作ったアルバム『Transparent Water』は上品な感じでまとまっていますけれど、ライヴの動画を観るとかなり盛り上がっているようですから、すごく楽しいステージになると思います。

ところで、ここにビル・ウィザーズの『Live at Carnegie Hall』というライヴ・アルバムがあるのはなぜか? 実は、The New Stewというバンドが「LIVE MAGIC!」に出るのですが、これはアメリカの色々なジャム・バンドで腕を振るっているメンバーが集まった特別プロジェクト。自分たちが影響を受けた過去のアルバムをライヴで再現するという活動をしているんですね。その彼らがいま取り上げているのが、ビル・ウィザーズの1972年のカーネギー・ホールのライヴで、「LIVE MAGIC!」ではこれを土曜と日曜に分けて丸ごとやります。メンバーの中には、デレク・トラックス・バンドのドラマーだったヨンリコ・スコットがいて、パーカッションで参加します。また、「LIVE MAGIC!」では必ずスライド・ギタリストを呼んでいるんですが(笑)、ラップ・スティールをものすごく上手く弾くローズヴェルト・コリアーという、アメリカではバンドThe Lee Boysで活動しているミュージシャンも参加します。実は彼は1回目の「LIVE MAGIC!」から目を付けていた人だったんです。

もう一つ、すごく面白いバンドがやってきます。Quarter To Africaというイスラエルのグループなんですが、本人たちは自らの音楽を、”アフロ・アラブ”と言っています。イスラエル人の中にもいろんなタイプの民族がいて、いわゆるイエメン系やイラク系の人たちなど、ユダヤ教徒だけど民族的にはアラブに属する人たちがいます。このグループはどういう民族か分かりませんが、やっているのは濃い中東の音楽で、しかもファンキー。ホーン・セクション付きの7人編成でドラムもいるんですが、エレキ・ウードという中東っぽい弦楽器も入っていて、これがまたとても面白いんです。タフビーツから日本盤も出ているアルバム『The Layback』ではヘブライ語で歌っている曲が多いのですが、ジミ・ヘンドリックスの「Voodoo Child」のカヴァーもあって、これもなかなかいいんですよ。

ところで、「LIVE MAGIC!」では毎年、僕も何かをやらされることになっているのですが、今年はどんなことになるのかと言うと……、僕はTシャツを着ることが多いのですが、そんな僕のTシャツ・コレクションの中から珍しいものや思い入れのあるものを写真に撮って、それを見ながらTシャツについて語ることになりそうです。それを目当てに来る人はまずいないでしょうけれど(笑)、まぁ、お楽しみに。

Soulive

We Banjo 3

與那城美和 / 松永誠剛

民謡クルセイダーズ

Playing For Change

Omar Sosa & Seckou Keita feat.Gustavo Ovalles

The New Stew

Quarter To Africa

PB’s Sound Impression

復活した原宿の伝説的なバー&レストラン

「ペニーレイン」のオーディオを聴く

「おしゃれな店で、こんなにすごい音が

聴けるなんてビックリですね」

今回のA Taste of Musicが訪問したのは原宿の「ペニーレイン」。1973年にオープンし、吉田拓郎さんをはじめフォーク・シンガーやアーティストがこぞって訪れたという“伝説のバー”で、1990年に閉店となるも、2006年に復活を遂げ、その後のリニューアルを経て現在の姿に。カウンターのある1階から階段を上った2階にはライヴ用のステージが設えてあり、そこには今年2月に設置されたアナログ・レコード再生のためのハイエンド・オーディオが鎮座しています。そのサウンドが聴けるのは、いまのところ試聴会イヴェントなどの催しがあるときに限られますが、音楽ファンも多く来訪するという当店の新しい顔となっているようです。

「このお店には、〈LIVE MAGIC!〉の打ち上げでも何度か来ていましたが、こうしたオーディオ・システムはまだなかったので、今日はこんなにすごい音が聴けてビックリしました(笑)。A Taste of Musicではお馴染みTADのスピーカーだし、音がよく分かるんですが、本当にすごくいい音でした。ここ2階の部屋の広さも、リスニング・ルームとしてちょうどいい広さだと思います。今日は急きょ、CDプレーヤーも持ち込んでもらいましたが、普段はアナログ・プレーヤーだけを聴かせているということですね。ほどよくライヴな感じで、音楽の存在感があるという印象でした。食事も美味しいですよ!」

「ペニーレイン」のライヴ・スペースでゆったり試聴中

「ペニーレイン」2階にセットされたオーディオ。アナログ・レコード再生のためのシステムに、今回は特別にCDプレーヤーとハイレゾ再生用のDAコンバーターなどを追加している。また、電源ケーブルやスピーカー・ケーブル、USBケーブルなどにはACOUSTIC REVIVEのハイエンド・モデルを多数使用

当店同様、アナログ・プレーヤーも数年前に復活を遂げた国産ターン・テーブルの名機で、ダイレクト・ドライヴ方式でお馴染みTECHNICSのSL-1200G

フォノ・イコライザーにも高級機、ACCUPHASE C-37を使用

スピーカーは、小型ながらパワー感のあるサウンドを聴かせるTADのTAD-ME1

ハイレゾ再生では、パソコン(MacBook Air)とDAコンバーター(iFi-Audio iDAC2)の間に、“絶縁”の概念でノイズ成分を除去するiFi-AudioのiGalvanic3.0、USB電力の再生成やリクロックなどの機能でPCオーディオを高音質化するnano iUSB3.0、接点でのノイズを防止するiPurifier2を接続。また、外付けHDDのUSBケーブルに、ジッターとパケット・エラーを低減し、ノイズを抑えるiFi-AudioのiSilencer3.0も使用。iDAC2(左)は、コンパクトな筐体に高品質なパーツを多数搭載したDAコンバーター。24bit/384KHzまでのPCM、11.2MHz~12.4MHzのDSDにも対応する人気機種

追加機材も丁寧なメンテナンスを施しながらセット・アップ

今回試聴したCDやLP

◎試聴システム

パワー・アンプ:TAD M2500

プリ・アンプ:TAD C2000

アナログ・プレーヤー:TECHNICS SL-1200G

カートリッジ:AUDIO-TECHNICA AT-ART9

フォノ・イコライザー:ACCUPHASE C-37

DAコンバーター:iFi-Audio iDAC2

CDプレーヤー:PIONEER CDJ-400

スピーカー:TAD TAD-ME1

バー&レストラン「ペニーレイン」

イタリアンを中心とした食事も好評のカフェ・バー「ペニーレイン」では随時行われるライヴのほか、月に1度の恒例イヴェント「アナログcafebar1975」を開催中。お酒を呑みながら、当店自慢のハイエンド・オーディオによるレコード鑑賞を楽しめます。開催日などはこちらをご確認ください。

こちらは1階のバー・カウンター

営業時間:18:00〜24:00(火〜土) L.O 23:00、17:00〜23:00(日・祝) L.O 22:00

定休日:月曜

住所:東京都渋谷区神宮前6-2-7

Tel:03-3406-5552

和田誠さんのイラストがあしらわれた当店のバーボン・グラス